- •Характеристика минералов класса «силикаты» подкласс «островные силикаты»

- •Подкласс «кольцевые силикаты»

- •Подклассы «цепочечные и ленточные силикаты». Общая характеристика

- •Подкласс «цепочечные силикаты» Группа пироксенов

- •Подкласс «ленточные силикаты»

- •Подкласс «слоистые (слоевые, листовые) силикаты» Общая характеристика

- •Группа слюд

- •Группа талька

- •Группа серпентина – каолинита

- •Подкласс «каркасные силикаты» Общая характеристика

- •Группа «полевые шпаты»

- •Группа нефелина

Подкласс «ленточные силикаты»

Для ленточных силикатов характерно вхождение Al в комплексный анионный радикал. Поэтому среди минералов данного подкласса распространены алюмосиликаты. Кроме того характерны дополнительные анионы [OH], F, CL.

Наиболее распространены в природе минералы данного подкласса – группа амфиболов. Амфиболы подразделяются на моноклинные и ромбические.

Моноклинные амфиболы: - тремолит - Ca2Mg5[Si4O11]2[OH]2; - актинолит - Са2(Mg,Fe)5[Si4O11]2[ОН]2; - роговая обманка - Сa2Na(MgFe)4(Al,Fe)[(Si,Аl)4О11]2[ОН]3; - глаукофан - Na2(Mg,Fe)3Al2[Si4O11]2[ОН,F]2; - арфведсонит - Na3(Fe,Mg)4(Fe,Al)[Si4O11]2[OH,F]2.

Ромбические амфиболы - антофиллит (Mg,Fe)7[Si4O11]2[OH]2 и другие.

Моноклинные амфиболы в природе распространены шире чем ромбические. Из моноклинных амфиболов рассмотрим актинолит и роговую обманку. Другие минералы встречаются реже.

Ромбические амфиболы в настоящем курсе не рассматриваются. Кроме того, не рассматриваются относительно редкие в природе, но входящие в подкласс «ленточные силикаты» довольно многочисленные по номенклатуре минералы.

Таблица – Наиболее распространенные минералы подкласса «Ленточные силикаты»

|

Подкласс |

Группа |

Подгруппа |

Наиболее распространенные минералы |

|

Ленточные силикаты |

Амфиболы |

Моноклинные амфиболы |

Тремолит Ca2Mg5[Si4O11]2[OH]2; Актинолит Са2(Mg,Fe)5[Si4O11]2[ОН]2; Роговая обманка Сa2Na(MgFe)4(Al,Fe)[(Si,Аl)4О11]2[ОН]3; Глаукофан Na2(Mg,Fe)3Al2[Si4O11]2[ОН,F]2; Арфведсонит - Na3(Fe,Mg)4(Fe,Al)[Si4O11]2[OH,F]2

|

|

Ромбические амфиболы |

Антофиллит (Mg,Fe)7[Si4O11]2[OH]2 |

Актинолит Ca2(Mg,Fe2+)5[Si4O11]2(OH)2. Название составлено из греческих слов: "актис" - луч и "литос" - камень. Оно связано с часто наблюдаемыми игольчато-лучистыми агрегатами этого широко распространенного в природе минерала. Отсюда синоним: лучистый камень.

Химический состав. Содержание FeO обычно колеблется в пределах 6-13%. Нередко содержит также Аl2О3, а в связи с этим и некоторое количество щелочей (Na2O).

Цвет бутылочно-зеленый, светло-зеленый до темно-зеленого. Черта белая. Блеск стеклянный, шелковистый. Прозрачность – непрозрачный, просвечивает. Излом оскольчатый. Твердость 5-6. Плотность 3,1-3,2.

П.п.тр. сплавляется с трудом. Трудно растворим.

Сингония моноклинная. Разновидности. По морфологическим признакам и строению агрегатов различают следующие главные разновидности:

- нефрит - скрытокристаллические, плотные, необычайно-вязкие, различных зеленых оттенков, с занозистым изломом и иногда мерцающим блеском. "Нефрос" по-гречески – почка;

- амфиболовый асбест (тремолит-асбест, актинолит-асбест и др.). Для этой разновидности амфиболов весьма характерно то, что разновидность наблюдается в виде прожилков (до нескольких сантиметров мощностью), обладающих строго параллельноволокнистым строением. Волокна расположены перпендикулярно к стенкам прожилков. Замечательной и очень важной особенностью типичных амфибол-асбестов является способность механическим путем расщепляться на тончайшие эластичные и прочные волокна, поперечный размер которых близок к размерам дисперсных фаз в коллоидах. Кроме того, разновидности асбестов обладают огнеупорностью и кислотоупорностью, что обусловливает их применение в ряде отраслей промышленности.

Роговая обманка Ca2Na(Mg, Fe2+)4 (Al,Fe3+) [(Si,Al)4O11]2[OH]2

Химический состав не постоянен. Широко меняются отношения магния к двухвалентному железу и алюминия к трехвалентному железу. Калий иногда преобладает над натрием. Известны разности, содержащие до 0,3% фтора. Почти всегда содержится ТiO2, обычно в количествах 0,1-1,25%.

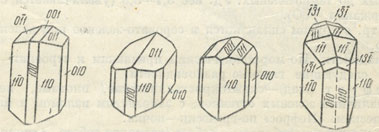

Сингония моноклинная. Облик кристаллов призматический, столбчатый, реже изометрический (рис. 1). Встречаются двойники.

Рисунок – Типичные кристаллы роговой обманки. Справа - двойник по (100)

Разновидности. Среди многочисленных названий разновидностей, отличающихся главным образом особенностями химического состава и, в связи с этим, оптическими свойствами, отметим следующие:

- базальтическая роговая обманка обычно бурого цвета (в прозрачных шлифах). Встречается в эффузивных магматических породах. Отличается большим содержанием полуторных окислов, в частности Fe2O3, и ТiO2 (до 2-3%);

- уралит - псевдоморфоза роговой обманки по пироксену. Для этой разновидности характерна внешняя форма кристаллов пироксена (авгита или диопсида). Призматическая спайность, наблюдаемая в поперечных разрезах в шлифах под микроскопом, неправильная. Расположена под углом 870 как у пироксенов, а не 1240 – амфиболы. Процесс уралитизации пироксенов широко распространен в природе.

Цвет. Обыкновенно роговые обманки окрашены в зеленый или бурый цвет разных оттенков, преимущественно темных до черного. Черта белая с зеленоватым оттенком. Блеск стеклянный. Твердость 5,5-6. Спайность по призме совершенная под углом около 124°. Плотность 3,1-3,3.

Диагностические признаки обыкновенной роговой обманки сводятся к следующим: -кристаллы легко узнаются по внешнему облику и углу спайности (124°); - обычному темно-зеленому или темно-бурому цвету; - под микроскопом - по оптическим свойствам.

П. п. тр. с трудом плавится в темно-зеленое стекло. В кислотах не растворяется.