- •1. Коллекторские Свойства горных пород

- •1.1. Типы пород–коллекторов

- •1.1. Типы пород–коллекторов

- •1.2. Залегание нефти, газа и воды

- •1.3. Гранулометрический состав горных пород

- •1.4. Пористость

- •1.4.1. Виды пористости

- •Коэффициенты пористости некоторых осадочных пород

- •1.4.2. Структура порового пространства

- •.5. Проницаемость

- •1.5.1. Линейная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •Размерность параметров уравнения Дарси

- •1.5.2. Радиальная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •1.5.3. Классификация проницаемых пород

- •1.5.4. Оценка проницаемости пласта, состоящего из нескольких продуктивных пропластков различной проницаемости

- •1.5.5. Зависимость проницаемости от пористости

- •1.5.6. Виды проницаемости

- •1.6. Насыщенность коллекторов

- •1.7. Зависимости проницаемости от насыщенности коллекторов

- •1.8. Удельная поверхность

- •1.9. Коллекторские свойства трещиноватых пород

- •1.10. Карбонатность горных пород

- •1.11. Набухаемость пластовых глин

- •1.12. Механические свойства горных пород

- •1.13. Тепловые свойства горных пород

- •Тепловых свойства некоторых горных пород и пластовых флюидов

- •2. Состав и физико-химические свойства природных газов

- •2.1. Состав природных газов

- •Химический состав газа газовых месторождений, об. %

- •Химический состав газа газоконденсатных месторождений, об. %

- •Химический состав попутного газа нефтяных месторождений, об. %

- •2.2. Способы выражения состава

- •2.3. Аддитивный подход расчета физико-химических свойств углеводородных газов

- •2.4. Уравнение состояния

- •2.5. Состояние реальных газов

- •Критические давления, температуры и коэффициенты сверхсжимаемости компонентов нефтяных газов

- •2.6. Вязкость газов

- •2.7. Растворимость газов в нефти и воде

- •Значения поправочных коэффициентов на минерализацию в зависимости от температуры

- •2.8. Упругость насыщенных газов

- •3.2. Физико–химические свойства нефти

- •3.2.1. Плотность нефти

- •Значения коэффициента объёмного расширения

- •3.2.2. Вязкость нефти

- •3.2.3. Реологические свойства нефтий

- •3.2.4. Газосодержание нефтей

- •3.2.5. Давление насыщения нефти газом

- •3.2.6. Сжимаемость нефти

- •3.2.7. Объёмный коэффициент нефти

- •3.2.8. Тепловые свойства нефтей

- •3.2.9. Электрические свойства нефтей

- •3.3. Различие свойств нефти в пределах нефтеносной залежи

- •4. Фазовые состояния углеводородных систем

- •4.1. Схема фазовых превращений однокомпонентных систем

- •4.2. Фазовые состояния углеводородных смесей

- •4.3. Фазовые переходы в нефти, воде и газе

- •5. Состав и физико-химические свойства пластовой воды

- •5.1. Химические свойства пластовых вод

- •5.1.1. Минерализация пластовой воды

- •5.1.2. Тип пластовой воды

- •5.1.3. Жесткость пластовых вод

- •5.1.4. Показатель концентрации водородных ионов

- •Величины ионного произведения воды при различных температурах

- •5.2. Физические свойства пластовых вод

- •5.2.1. Плотность

- •5.2.1. Плотность

- •5.2.2. Вязкость

- •5.2.3. Сжимаемость

- •5.2.4. Объёмный коэффициент

- •5.2.5. Тепловые свойства

- •5.2.6. Электропроводность

- •5.3. Характеристика переходных зон

- •6. Поверхностно–молекулярные свойства системы пласт–вода–нефть–газ

- •6.1. Роль поверхностных явлений в фильтрации

- •6.1. Роль поверхностных явлений в фильтрации

- •6.2. Поверхностное натяжение

- •6.3. Смачивание и краевой угол

- •6.4. Работа адгезии и когезии, теплота смачивания

- •6.5. Кинетический гистерезис смачивания

1.3. Гранулометрический состав горных пород

Гранулометрическим составом горных пород называют количественное (массовое) содержание в породах частиц различной величины. Гранулометрический состав характеризует степень дисперсности минеральных частиц, слагающих горную породу. От степени дисперсности минералов зависят многие другие коллекторские свойства пористой среды: пористость, проницаемость, удельная поверхность, остаточная водонасыщенность, нефтенасыщенность, силы, капиллярно удерживающие флюиды в пласте и другие.

Размер частиц горных пород изменяется от коллоидных (10–3-10–5 см) до галечника и валунов. Гранулометрический состав нефтесодержащих пород в основном представлен частицами размером от 1 до 0,01 мм в диаметре. По размерам зерен классифицируют структуры обломочных пород на следующие:

- псефитовую, с размером зерен более 2 мм;

- псаммитовую, с преимущественным размером частиц от 2 до 0,1 мм;

- алевритовую, включающую частицы размером 0,1-0,01 мм;

- пелитовую, с размером зерен менее 0,01 мм.

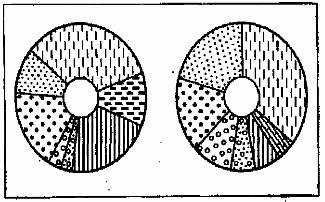

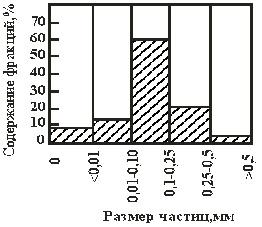

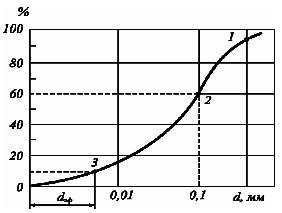

Для определения гранулометрического состава горных пород существует несколько методов. Наиболее распространенными являются ситовый и седиментационный методы, применяемые для слабо и средне сцементированных горных пород. Ситовый анализ применяется преимущественно для характеристики состава псефитов и псаммитов (породу последовательно просеивают через сита с уменьшающим диаметром отверстий), а седиментационный анализ используют для алевритов и пелитов. Результаты анализа гранулометрического состава пород представляют в виде таблиц или диаграмм (рис. 1.6), секторы которых показывают содержание различных фракций. Путём суммирования в последовательном порядке процентного содержания каждой фракции, строят интегральную (кумулятивной) кривую (рис. 1.7).

Рис. 1.6. Изображение состава в виде гистограммы и диаграммы

Рис. 1.7. Гистограмма гранулометрического состава образца (слева): d – диаметр частиц, γ = - 10 lg d и интегральная кривая суммарного состава

По построенной интегральной кривой определяют две важные величины: коэффициент однородности (неоднородности) и так называемый действующий диаметр или эффективный размер зерен (dЭф).

Для пород со средней и высокой цементацией применяют метод исследования в шлифах под микроскопом (см. лабораторный практикум).

1.4. Пористость

Под пористостью горной породы понимают наличие в ней пор (пустот). Пористость характеризует способность горной породы вмещать жидкости и газы. Это ёмкостной параметр горной породы. В зависимости от происхождения различают следующие виды пор:

Поры между зёрнами обломочного материала (межкристаллические поры), промежутки между плоскостями наслоения – это первичные поры, образовавшиеся одновременно с формированием породы.

Поры растворения, образовавшиеся в результате циркуляции подземных вод. За счёт процессов растворения минеральной составляющей породы активными флюидами, циркуляционными водами образуются поры (например, поры выщелачивания), вплоть до образования карста.

Поры и трещины, возникшие под влиянием химических процессов, приводящие к сокращению объёма породы. Например, превращение известняка (СаСО3) в доломит (СаСО3· МgСО3). При доломитизации идёт сокращение объёмов породы приблизительно на 12 %, что приводит к увеличению объёма пор. Аналогично протекает и процесс каолинизации – образование каолинита (Al2O3·2·SiO2·H2O).

Пустоты и трещины, образованные за счёт эрозионных процессов, выветривания, кристаллизации, перекристаллизации.

Пустоты и трещины, образованные за счёт тектонических процессов, напряжений в земной коре.

Виды пор (2-5) – это, так называемые, вторичные поры, возникающие при геолого-минералогических или химических процессах.