- •3. Системы разработки месторождений полезных ископаемых

- •3.1. Понятие о системах разработки и технологических комплексах

- •А б

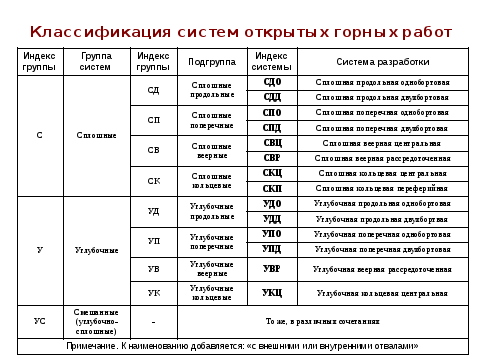

- •3.2. Классификация систем открытых горных работ

- •Классификация систем открытой разработки месторождений (по акад. В.В. Ржевскому)

- •3.3. Разделение карьерного поля на выемочные слои

- •3.4 Элементы системы разработки и их параметры

- •3.5. Конструкции и устойчивость бортов карьеров

Классификация систем открытой разработки месторождений (по акад. В.В. Ржевскому)

|

Индекс подгруппу |

Направление выемки в плане |

Место расположения отвала | |

|

Внутреннее |

Внешнее | ||

|

СД |

о |

|

|

|

д |

|

| |

|

СП |

о |

|

|

|

д |

|

| |

|

СВ |

ц |

|

|

|

р |

|

| |

|

СК |

ц |

|

|

|

п |

|

| |

Индекс подгруппы

Направление в

плане

План

Профиль

УД

о

д

УП

о

д

УВ

р

УК

ц

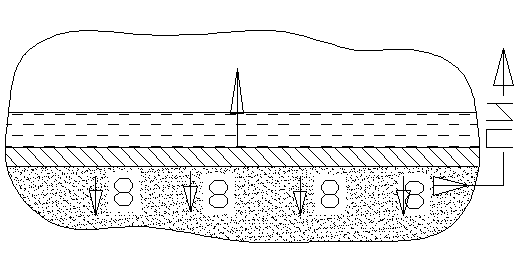

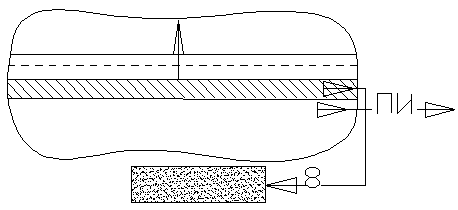

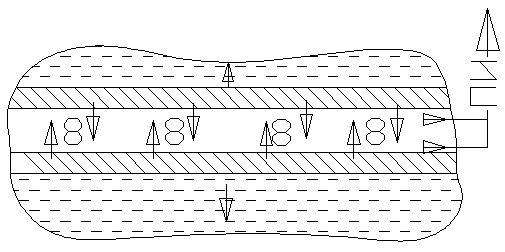

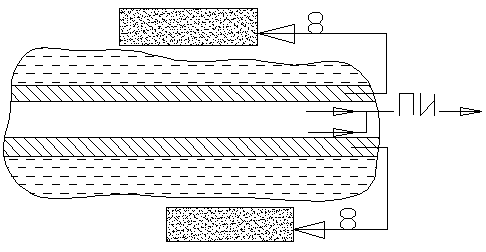

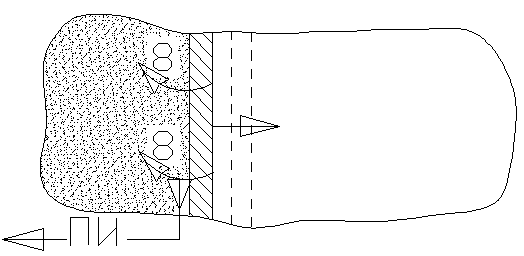

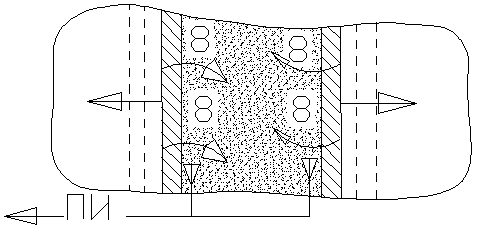

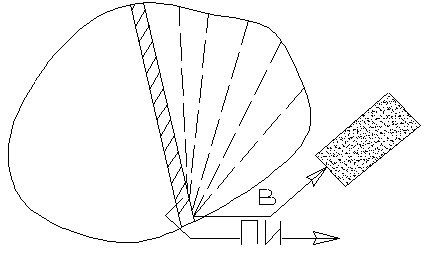

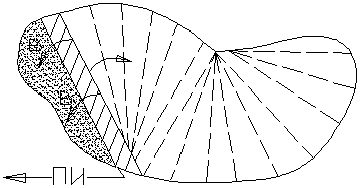

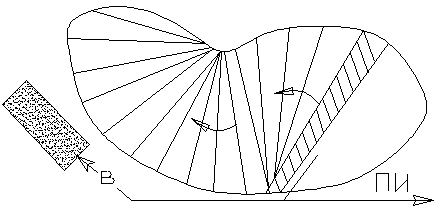

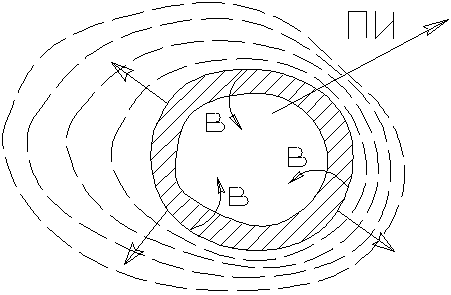

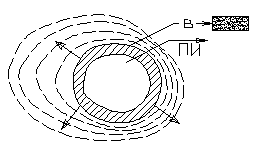

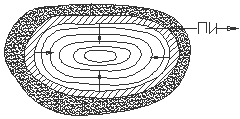

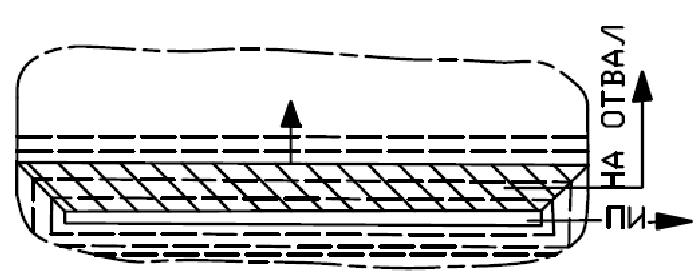

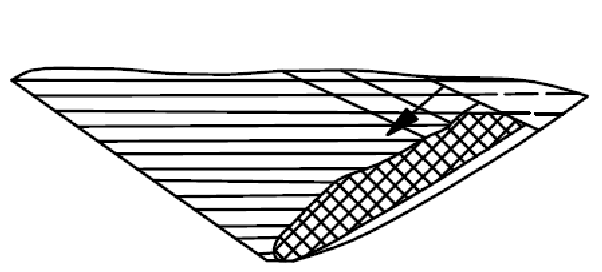

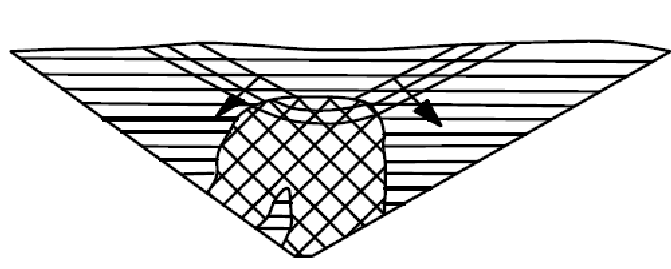

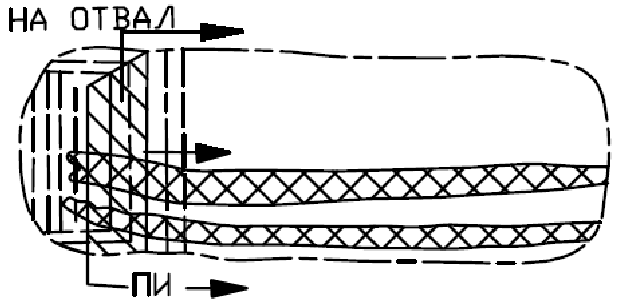

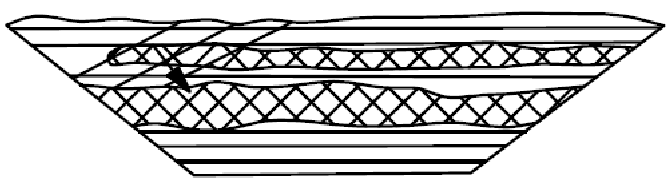

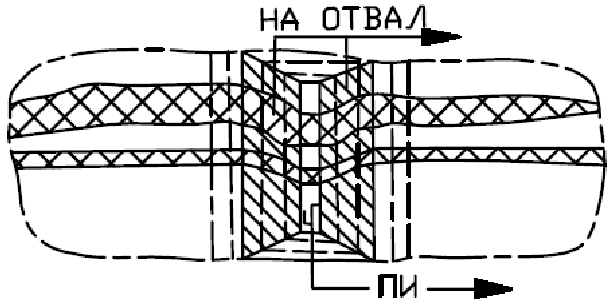

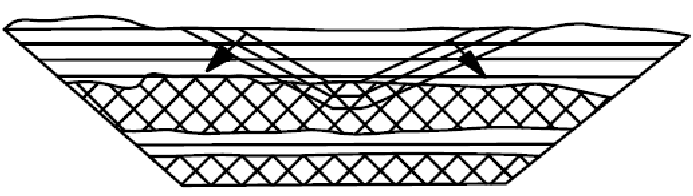

Рис. 3.1 – Системы

открытой разработки месторождений:

А – сплошные; б

– углубочные;

о, д, ц, п и р –

направление выемки в плане соответствия

В 1947 г. проф. Е. Ф. Шешко предложил классификацию систем разработки по направлению перемещения вскрышных пород в отвалы. По этому признаку выделяются:

A. Системы с поперечным перемещением породы в отвалы без применения транспортных средств; эти системы разработки могут быть названы также бестранспортными.

Б. Системы с продольным (фронтальным) перемещением породы в отвалы с применением транспортных средств; эти системы могут быть названы также транспортными.

B. Комбинированные системы с поперечным и продольным перемещением породы в отвалы; эти системы разработки имеют одновременно признаки бестранспортных и транспортных систем.

Далее в основу разделения указанных групп (А, Б, В) на самостоятельные системы разработки положены способы производства и степень трудности выполнения транспортных и отвальных работ.

Группа А по способу производства транспортных и отвальных работ разделена на системы Л-1, А-2 и Л-3. Отдельно выделяется система Л-0 при незначительном объеме вскрышных работ. Группа Б по относительной сложности транспортирования пород разделена на системы 5-4, Б-Ъ и 5-6.

К группе В относятся две системы разработки — по одной из бестранспортной и транспортной групп. Эта группа разделяется на системы В-1 и В-8 по признаку относительного преобладания бестранспортного или транспортного перемещения вскрышных пород.

3.3. Разделение карьерного поля на выемочные слои

Открытые горные работы характеризуются определенным порядком выемки и перемещения полезного ископаемого, покрывающих и вмещающих пород. Для планомерной разработки пород и рационального использования оборудования карьерное поле разделяют на отдельные выемочные слои, в большинстве случаев горизонтальные. Выемку слоев производят последовательно сверху вниз, независимо от направления напластования пород.

Возможное число слоев зависит от глубины и размеров карьера в плане. Мощность слоев по глубине карьера может быть различной. При одновременной отработке слоев формируются уступы.

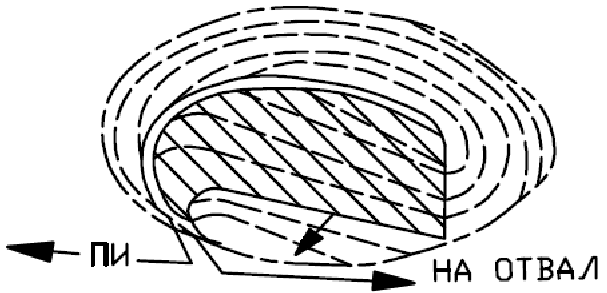

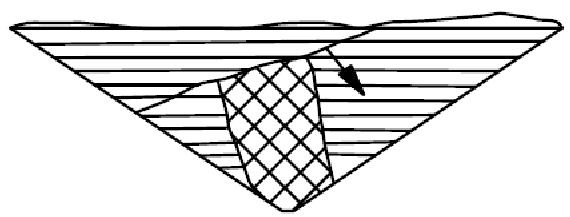

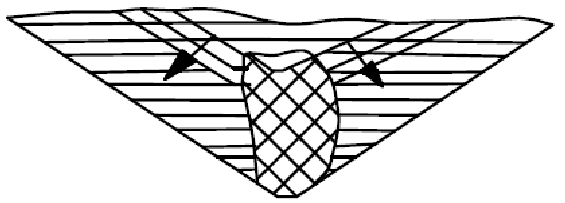

Число уступов по залежи в профиле карьерного поля зависит от мощности залежи (рис. 3.2), угла ее падения, трудности разработки пород, применяемых выемочно-погрузочных и транспортных средств.

Залежи весьма малой мощности отрабатывают одним уступом; при этом горизонтальные залежи с вертикальной мощностью mВ ≤ 2÷3 м неэффективно разрабатывать одноковшовыми экскаваторами, а при наклонных и крутых залежах с горизонтальной мощностью mГ<20÷40 м нарезка нового уступа связана не только с полной выемкой полезного ископаемого на вышележащем горизонте, но и с дополнительным подвигаиием уступа по вмещающим породам (рис. 3.1, а, и б, 1). Выемка полезного ископаемого из горизонтальных залежей малой мощности (mВ=4÷20 м) производится одним уступом нормальной высоты, а при наклонных и крутых залежах (mГ=20÷40 м) нарезка очередного уступа возможна после выемки залежи на вышерасположенном горизонте (рис. 3.2, а,2 и б,2). Залежи средней мощности (mB=15÷40 м, mГ = 50÷120 м) в одном профиле карьера можно одновременно разрабатывать двумя уступами (рис. 3.2, а,3 и б,3). Мощные залежи (mВ>20÷40 м, mГ>80÷150 м) разрабатывают тремя или более уступами или подуступами.

Иногда при пологих и наклонных залежах разработку ведут наклонными слоями (уступами) различной мощности (в зависимости от мощности пластов) по напластованию пород (рис. 3.2,а). Отдельные пласты разрабатывают последовательно, с опережением. В редких случаях разработку производят крутыми (более 25 – 30°) слоями, начиная от середины карьерного поля к его границам (рис. 3.2, б). Такая выемка возможна только при разработке крутых залежей и однородных каменных массивов. Она позволяет в устойчивых массивах обеспечить более крутые в данных условиях откосы рабочих бортов карьера и сократить текущие объемы вскрышных работ. Однако при такой выемке существенно усложняются вскрытие горизонтов и транспортирование горной массы.