Лекции / Водопонижение

.doc

Водоотвод предназначен для предотвращения увлажнения грунта на строительной площадке и затопления выемок поверхностными водами.

Для защиты территории от поверхностных вод, поступающих с соседних повышенных участков, по границам строительной площадки устраивают нагорные (ловчие) канавы или обвалования.

С целью предупреждения затопления котлованов и траншей прилегающая к ним территория строительной площадки планируется с уклоном для организации стока дождевых и талых вод, а с нагорной стороны выемки устраивают оградительное обвалование или водоотводные канавы.

Размеры поперечного сечения и уклоны дна канав назначают с учетом притока воды и обеспечения не размывающих грунт скоростей движения воды.

При устройстве выемок, расположенных ниже уровня грунтовых вод, необходимо осушать водонасыщенный грунт, чтобы обеспечить его разработку и предотвратить поступление грунтовых вод в котлован, траншею или подземную выработку на период выполнения в них строительных работ. Осушение грунта может быть проведено открытым водоотливом или искусственным понижением уровня грунтовых вод. Выбор способа осушения зависит от гидрогеологических условий строительной площадки, геометрических параметров выемки и характера производства работ.

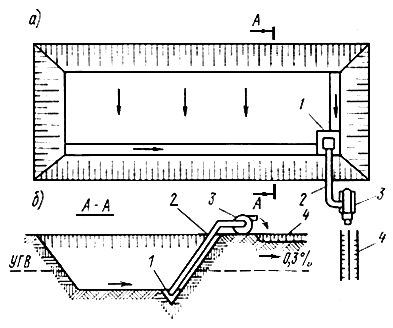

Водоотлив представляет собой непосредственную откачку грунтовых вод из выемки. При разработке грунта дну (подошве) выемки придается небольшой уклон (0,2-0,5%) к устраиваемому в пониженной части выемки водосборному приямку (зумпфу). Приямки устраивают вне габаритов сооружений на расстоянии 3-10 м друг от друга и заглубляют на 1 м ниже основания сооружения (рис.2). Воду из приямков откачивают диафрагмовыми или центробежными насосами. Количество и рабочие параметры их выбирают в зависимости от притока воды. Открытый водоотлив применяют в грунтах со сравнительно небольшим коэффициентом фильтрации (до 1м/сут) и отсутствии ниже дна осушаемой выемки напорных грунтовых вод. Недостатком этого метода осушения является возможное разжижение грунта и вынос его частиц фильтрующейся водой.

Рис.2. Открытый водоотлив:

а - план котлована; б - поперечный разрез; 1 - водосборный колодец-зумпф; 2 - всасывающая труба; 3 - насос; 4 - канава

Искусственное понижение уровня грунтовых вод является более совершенным технологическим приемом осушения выемок, особенно в грунтах с коэффициентом фильтрации более 1м/сут. Понижение уровня обеспечивается путем непрерывной откачки воды из водоносного слоя до начала земляных работ и в период производства работ в выемке. Водопонижение может осуществляться тремя основными способами: легкими иглофильтровыми установками, эжекторными иглофильтровыми установками и системой скважин, оборудованных глубинными насосами.

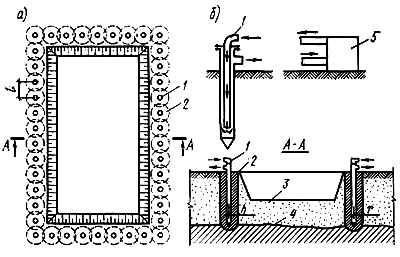

Легкая иглофильтровая установка (ЛИУ) состоит из стальных труб с фильтрующим звеном в нижней части водосборного коллектора и самовсасывающего вихревого насоса с электродвигателем. Ряд иглофильтров погружают в грунт по периметру котлована или вдоль траншеи, и при работе насоса обеспечивается понижение уровня грунтовых вод на глубину до 5-6 м (рис.3). Шаг между иглофильтрами зависит от гидрогеологических условий производства работ и требуемой глубины водопонижения. Легкие иглофильтровые установки применяют в песчаных грунтах при коэффициенте фильтрации от 2 до 5м/сут. При коэффициенте фильтрации от 0,01 до 2м/сут целесообразно применение установок вакуумного водопонижения (УВВ), обеспечивающих более интенсивное понижение уровня грунтовых вод.

Рис.3. Схема водопонижения установками ЛИУ:

a - план котлована с расположением иглофильтров; 1 - коллектор; 2 - иглофильтр; 3 - водокольцевой вакуумный насос; 4 - водоупор; б - одноярусное расположение иглофильтров; в - двухъярусное расположение иглофильтров; г - схема иглофильтра; 1 - коллектор; 2 - гибкий соединительный рукав; 3 - надфильтровая труба; 4 - фильтровое перфорированное звено; 5 - фильтровая сетка; 6 - наконечник иглофильтра; д - схема движения воды при погружении иглофильтра; е - то же, при откачке грунтовой воды

В глинистых грунтах с коэффициентом фильтрации менее 0,05м/сут эффективность водопонижения иглофильтрами можно повысить, используя электроосушение, основанное на явлении электроосмоса.

При глубине водопонижения более 5 м применяют многоярусное расположение легких иглофильтров или эжекторные иглофильтровые установки, обеспечивающие понижение уровня грунтовых вод до 20 м.

Расстояние между иглофильтрами (скважинами), зависящее от интенсивности притока воды, свойств грунта, глубины понижения и т.д., определяется расчетом или по номограммам.

Интенсивность притока воды к замкнутым иглофильтровым установкам может быть приближенно определена по формуле

![]() (1)

(1)

где

![]() - коэффициент фильтрации грунта, м/сут;

S - глубина понижения уровня грунтовых

вод, м; H

-

мощность водоносного слоя, м; R

-

радиус влияния водопонижения иглофильтровой

установки, м; r

- приведенный радиус круга, площадь

которого равна площади F

котлована, ограждаемого иглофильтрами.

Величины R и r вычисляют по формулам

- коэффициент фильтрации грунта, м/сут;

S - глубина понижения уровня грунтовых

вод, м; H

-

мощность водоносного слоя, м; R

-

радиус влияния водопонижения иглофильтровой

установки, м; r

- приведенный радиус круга, площадь

которого равна площади F

котлована, ограждаемого иглофильтрами.

Величины R и r вычисляют по формулам

![]() и

и

![]() ,

(2)

,

(2)

Количество иглофильтров, погружаемых по периметру котлована,

![]() ,

(3)

,

(3)

где

a

и b

-

длина и ширина котлована по верху; с

- расстояние от бровки котлована до

иглофильтра (0,5-1 м);

![]() -

расстояние между иглофильтрами.

-

расстояние между иглофильтрами.

В случае необходимости водопонижения на глубину более 20 м применяют систему скважин, пробуренных по периметру выемки и оборудованных артезианскими насосами или трубчатыми колодцами с фильтрационными звеньями диаметром до 0,4 м. Колодцы оборудуют погружными насосами, опускаемыми вместе с двигателем в скважину ниже уровня воды. Глубинное водопониже-ние применяют в сложных гидрогеологических условиях, при глубоких выемках и интенсивном притоке воды.

Устройство выемок в водонасыщенных грунтах можно также производить под защитой ограждения из металлического шпунта, водонепроницаемой ледяной стенки, создаваемой искусственным замораживанием грунта, или тиксотропных противофильтрационных экранов.

Для изменения физико-механических свойств грунта при решении ряда инженерных задач в строительстве применяют искусственное закрепление (стабилизацию) грунтов. Закрепление может быть постоянным и временным. Постоянное закрепление грунтов и трещиноватых скальных пород выполняют для повышения их несущей способности, устойчивости или придания им водонепроницаемости. Такие работы производят при устройстве оснований вновь возводимых или усилении оснований реконструируемых зданий и сооружений.

Временное закрепление грунтов выполняют, как правило, при устройстве выемок в водонасыщенных грунтах на период производства работ. Применяют следующие основные способы закрепления: искусственное замораживание, силикатизацию, смолизацию, цементацию, битумизацию, термический и электрохимический.

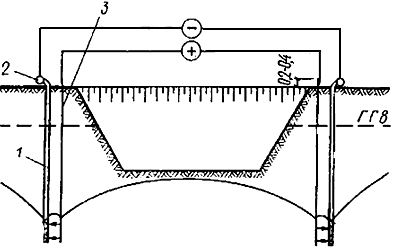

Искусственное замораживание применяют для временного закрепления водонасыщенных неустойчивых грунтов без последующего изменения их физико-механических свойств. Его применяют чаще всего для закрепления выемки, разрабатываемой в обводненных мелкозернистых грунтах (плывунах). С этой целью по периметру выемки в грунт погружают замораживающие колонки (рис.4), состоящие из соосно расположенных труб: внешней - замораживающей и внутренней - подающей. В пространстве между трубами циркулирует охлаждающий раствор (хлористый натрий и др.), поступающий от холодильной машины. В результате стационарного процесса теплообмена грунт в зоне колонки замерзает. Смежные зоны промерзания, увеличиваясь в диаметре, перекрывают друг друга, образуя льдогрунтовую стенку вокруг котлована. Расстояние между колонками зависит от гидрогеологических и температурных условий производства работ, глубины выемки и назначается в среднем от 1 до 3 м.

Рис.4. Схема замораживания грунтов:

а - план котлована с размещением замораживающих колонок; б - схема замораживающей колонки; 1 - замораживающая колонка; 2 - мерзлый грунт; 3 - талый грунт; 4 - водоупор; 5 - холодильная машина

По завершении всех строительно-монтажных работ в выемке осуществляют размораживание грунта искусственным или естественным путем.

Закрепление грунта силикатизацией производят одно- и двухрастворным способом. Оно эффективно при закреплении песчаных и лессовых грунтов. Сущность способа заключается в стабильном изменении физико-механических свойств грунта в результате химической реакции растворов, закачиваемых через инъекторы в поры грунта.

Способ смолизации заключается в нагнетании в грунт через инъекторы гелеобразующей смеси, состоящей из карбамидной смолы и растворов соляной кислоты, аммиака, хлористого аммония и др. Применяется для закрепления мелких песков - сухих и водонасыщенных.

Цементация служит для закрепления трещиноватых скальных и крупнообломочных пород, средне- и крупнозернистых песков. Сущность способа состоит в нагнетании под давлением тампонажных цементных растворов через инъекторы, установленные в пробуренные скважины.

Горячая битумизация используется как вспомогательный способ при цементации сильно трещиноватых скальных пород и больших скоростях фильтрации. Нагнетание горячего битума производят под давлением до 8,0 МПа через смонтированные в скважинах инъекторы, имеющие электрообогрев. Битум растекается из инъекторов в трещины и поры грунта, а остывая, тампонирует их.

Термическое закрепление лессовых грунтов происходит в результате обжига раскаленными газами, нагнетаемыми через скважину в поры грунта. Газы образуются при сжигании жидкого или газообразного топлива, подаваемого вместе с подогретым воздухом через жаропрочные трубы в скважину. Глубина скважины и радиус воздействия термического закрепления определяются расчетом.

Электрический и электрохимический способы основаны на явлении электроосмоса и применяются для глинистых и илистых грунтов.

Под продолжительным воздействием электрического тока грунт изменяет свойства - становится более плотным, теряет способность к пучению.

Рис.2. Схема открытого водоотлива

а - из котлована; б - из траншеи; 1 - зумпф; 2 - ус

Рис.3. Схема размещения иглофильтровых установок

а - для котлована; б - для траншеи; в - схема работы клапанов фильтрующего звена при погружении в грунт и в процессе откачки воды; 1 - насосы; 2 - кольцевой отсасывающий коллектор; 3 - депрессионная кривая; 4 - фильтрующее звено; 5 - фильтрационная сетка; 6 - наружная труба; 7 - внутренняя труба; 8 - кольцевой клапан; 9 - гнездо кольцевого клапана; 10 - шаровой клапан; 11 - ограничитель

ВОДООТЛИВ И ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Выемки от поверхностных вод защищают путем устройства водоперехватывающих нагорных и водоотводящих канав или системы дренажей. Продольный уклон лотков или канав назначают в зависимости от рельефа местности и принимают равным не менее 0,003. На размеры лотков или канав и на методы их укрепления влияют приток воды и скорость течения.

Водоотлив применяют при незначительном притоке воды в выемки. Осушение выемки открытым водоотливом заключается в том, что ’при разработке котлована в водоносном грунте подошве выемки придают небольшой уклон (рис.2) к устраиваему в самой пониженной части приямку (зумпфу), из которого воду откачивают насосами поршневым, диафрагмовым или центробежным, и отводят по лоткам или водоотводным канавам от выемки. Затем разработку котлована ведут наклонными слоями с заглубленным зумпфом.

При разработке траншей зумпф устраивают в специальном отсеке траншеи, называемом усом.

Открытый водоотлив используют в глинистых и песчаных пылеватых грунтах с коэффициентом фильтрации менее 1 м/сут. Применение его ограничено из-за того, что в выемке практически всегда присутствует вода, усложняющая производство работ и нарушающая устойчивость грунтового массива.

Искусственное понижение уровня грунтовых вод является более совершенным, но и более сложным методом борьбы с их притоком в выемку. Понижение уровня грунтовых вод обеспечивают путем непрерывной откачки из специальных скважин, оканчивающихся ниже дна выемки.

В грунтах с высоким коэффициентом фильтрации (более 2 м/сут) можно понизить уровень грунтовых вод: легкими иглофильтровыми установками; эжекторными иглофильтрами; водопонижающими скважинами, оборудованными глубинными насосами; скважинами, сбрасывающими воду в нижележащие поглощающие слои или в специальные выработки, и др.

Иглофильтровые установки состоят из ряда стальных труб, погружаемых в грунт по периметру котлована или вдоль траншеи. К нижней части трубы присоединено звено для фильтра, состоящее из наружной перфорированной и внутренней глухой труб.

Наружная труба внизу имеет наконечник с шаровым и кольцевым клапанами (рис.3). На поверхности земли иглофильтры присоединяют водосборным коллектором к насосной установке (обеспеченной резервными насосами). При работе насосов уровень воды в иглофильтрах понижается, и из-за дренирующих свойств грунта он понижается и в окружающих грунтовых слоях, образуя новую границу уровня грунтовых вод, называемую депрессионной кривой. Иглофильтры погружают в грунт через буровые скважины или ’путем нагнетания в трубу иглофильтра воды под давлением до 0,3 МПа (гидравлическое погружение). Поступая к наконечнику, вода опускает шаровой клапан, а кольцевой клапан, отжимаемый при этом кверху, закрывает зазор между внутренней и наружной трубами. Выходя из наконечника под давлением, струя воды размывает грунт, обеспечивает погружение иглофильтра. Когда вода всасывается, из грунта через фильтровое звено, клапаны занимают обратное положение: шаровой клапан за счет разрежения поднимается, а кольцевой опускается, открывая воде, профильтровавшейся в зазор между обеими трубами фильтрового звена, путь в открытый снизу конец внутренней трубы.

Применение иглофильтровых установок наиболее эффективно в чистых песках и песчано-гравелистых грунтах. Наибольшее понижение уровня грунтовых вод, достигаемое в средних условиях одним ярусом иглофильтров, составляет около 5 м. При большей глубине понижения применяют двухъярусные установки.

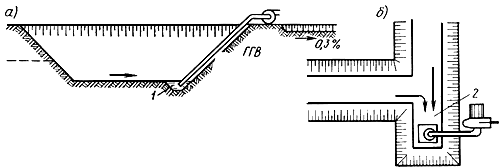

Эжекторные иглофильтровые установки (рис.4) и глубинные насосы используют при разработке больших выемок и при необходимости понижения уровня грунтовых вод на глубину 20 и 30 м (при одноярусном понижении). Фильтровое звено эжекторного иглофильтра устроено по принципу легкого иглофильтра, а надфильтровое звено состоит из наружной и внутренней трубы с эжекторной насадкой. Рабочую воду под давлением 750...800 кПа подают в кольцевое пространство между внутренней и наружной трубами, и через эжекторную насадку она устремляется вверх по внутренней трубе. В результате резкого изменения скорости движения рабочей воды в насадке создается разрежение и тем самым обеспечивается подсос грунтовой воды. Грунтовая вода смешивается с рабочей и направляется в циркуляционный бак. Из циркуляционного бака избыток воды (за счет поступления грунтовой), откачивается низконапорным насосом или сливается самотеком.

В эжекторной иглофильтровой установке вакуум создается в глубине иглофильтра, что обеспечивает более интенсивный отсос, воды и имеет исключительно важное значение при осушении грунтов с незначительной фильтрационной способностью. Один ярус иглофильтров позволяет уменьшить размеры котлована или траншеи, а, следовательно, и объем земляных работ.

Для

расширения области применения

иглофильтровых установок в грунтах с

коэффициентом фильтрации менее 0,1 м/сут

используется явление электроосмоса. В

этом случае наряду с иглофильтрами в

грунт на расстоянии 0,5...1 м от иглофильтров

в сторону котлована погружают стальные

трубы или стержни (рис.5б). Иглофильтры

подключают к отрицательному, а трубы

или стержни - к положительному полюсу

источника постоянного тока. Напряженность

электрического поля 0,5...1 В/см, а плотность

тока 1 А/м![]() .

Под действием электрического тока вода,

содержащаяся в порах грунта, освобождается

и перемещается в сторону иглофильтров.

За счет движения этой воды коэффициент

фильтрации грунта увеличивается в 5+25

раз.

.

Под действием электрического тока вода,

содержащаяся в порах грунта, освобождается

и перемещается в сторону иглофильтров.

За счет движения этой воды коэффициент

фильтрации грунта увеличивается в 5+25

раз.

Для понижения уровня грунтовых вод на глубину более 20 м применяют водопонижающие скважины. Скважины устраивают в обсадных трубах диаметром до 400 мм и оборудуют фильтрами. Воду из скважин откачивают высоконапорными насосами.

Рис 4. Схема эжекторной установки

а - эжекторная установка; б - схема действия иглофильтра;

1 - эжекторный иглофильтр; 2 - напорный коллектор; 3 - центробежный насос; 4 - циркуляционный бак; 5 - сливной коллектор; 6 - низконапорный насос; 7 - внутренняя труба; 8 - наружная труба; 9 - рабочая вода; 10 - эжекторная насадка;

11 - грунтовая вода; 12 - фильтровое звено

Рис.5. Схема водопонижения с использованием электроосмоса

1- иглофильтр; 2 - сборный коллектор;3 - стальная труба