- •Министерство сельского хозяйства

- •Введение

- •1 Общие сведения о жидкостях, методах расчета и обработки результатов измерений

- •Практическое занятие «физико-механические свойства жидкостей» Основные сведения

- •Примеры расчетов

- •1.2 Практическое занятие «Измерение гидравлических параметров и их обработка» Основные сведения

- •Прямые и косвенные измерения

- •Погрешности измерений

- •Правила округления чисел при измерении физических величин

- •Графическое оформление результатов измерения

- •2 Гидростатика

- •Лабораторное занятие «Измерение давления» Основные сведения

- •Порядок выполнения работы

- •2.2 Практическое занятие «Эпюры гидростатического давления» Основные сведения

- •Пример расчета

- •2.3 Практическое занятие «Сила давления на плоскую поверхность» Основные сведения

- •2.4 Практическое занятие «Сила давления на криволинейную поверхность» Основные сведения

- •Пример расчета

- •2.5 Практическое занятие «Расчет устройств, основанных на законах гидростатики» Основные сведения

- •Примеры расчетов

- •2.5 Практическое занятие «Относительный покой жидкости» Основные сведения

- •Примеры расчетов

- •3 Гидродинамика

- •3.1 Лабораторное занятие «измерение расхода жидкости» Основные сведения

- •Порядок выполнения работы

- •3.2 Лабораторное занятие «Исследование режимов движения жидкости» Основные сведения

- •Порядок выполнения работы

- •3.3 Лабораторное занятие «Опытная иллюстраций уравнения бернулли» Основные сведения

- •Порядок выполнения работы

- •3.4 Лабораторное занятие «Определение коэффициентов, характеризующих гидравлическое трение»» Основные сведения

- •Порядок выполнения работы

- •3.5 Лабораторное занятие «Местные сопротивления» Основные сведения

- •Порядок выполнения работы

- •3.6 Практическое занятие «Расчет короткого трубопровода» Основные сведения

- •Основные расчетные зависимости и параметры

- •Пример расчета

- •3.7 Практическое занятие «Расчет разомкнутой водопроводной сети сельскохозяйственного водоснабжения» Основные сведения

- •Расчет главного направления

- •Расчет отвода

- •Пример расчета

- •3.8 Практическое занятие «Гидравлический удар» Основные сведения

- •Пример расчета

- •3.9 Лабораторное занятие «Истечение жидкости через отверстия и насадки»

- •Основные сведения

- •Истечение через малое круглое отверстие в тонкой стенке при

- •Постоянном напоре

- •Истечение через насадки при постоянном напоре

- •Истечение через отверстия и насадки при переменном напоре

- •Порядок выполнения работы

- •4 Гидравлические машины

- •4.1 Лабораторное занятие «Конструкция и параметры динамических насосов» Центробежные насосы

- •Консольные насосы, тип к или км, гост 22247–76

- •Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа эцв

- •Вихревые насосы типа вк или цвк

- •Центробежные насосы двухстороннего входа, типа д

- •Осевые насосы

- •4.2 Лабораторное занятие «Испытание центробежного насоса» Основные сведения

- •Порядок выполнения работы

- •4.3 Практическое занятие «Расчет насосной установки» Насосная установка и ее параметры

- •Подбор центробежных насосов

- •Пример подбора центробежного насоса

- •Приложения

- •Содержание

Расчет отвода

Действующие напоры в узлах главного направления создают в узлах отводов избыток напора над необходимым. Поэтому в случаях, когда запас напора достаточно большой (допускаемые потери напора в отводе по крайней мере в 2–2,5 раза превышают потери, соответствующие экономичным скоростям) и отсутствуют ограничения, накладываемые, например, противопожарными требованиями, в отводах можно применить трубы меньших диаметров по сравнению с принятыми для экономических скоростей.

1. Определяются наибольшие допустимые потери напора в отводе — расчетный напор отвода hр — из зависимости (3.33), принимающей вид

![]() (3.44)

(3.44)

где Нн — напор в начале отвода (действующий напор главного направления в точке ответвления);

Нк — необходимый напор в конечном узле отвода.

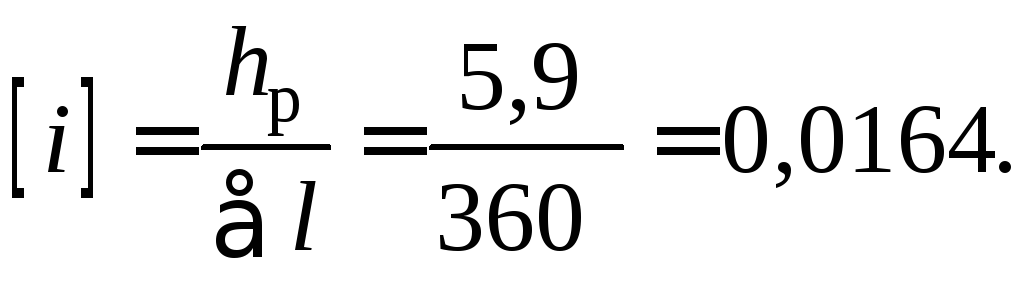

2. Находится наибольший допустимый гидравлический уклон на участках отвода по формуле:

(3.45)

(3.45)

где l — общая длина трубопроводов в отводе.

3. С помощью формулы (3.36) вычисляется наименьшее допустимое значение квадрата модуля расхода К2 (наибольшее значение удельного сопротивления А) для каждого участка отвода. В данном расчете принимают =1, h/l = i.

4. По таблицам в зависимости от выбранного материала труб и величины К2 (приложение 9) или [А] определяется ближайшее значение К2 или А и соответствующий им стандартный диаметр d, но не больше величины d и К2 принятых ранее для экономических скоростей.

5. Для участков отвода, на которых изменились диаметры трубопроводов и соответственно К2 или А, определяются скорости движения воды с помощью формулы (3.28), коэффициенты из таблицы (приложение 11) вычисляются потери напора по формуле (3.36).

6. Находятся действующие напоры в узлах отвода. Для этого решается система уравнений Бернулли (3.33), записанных для всех участков рассматриваемого отвода. Известными величинами являются потери напора на участках и напор в начале отвода Нп. В процессе расчетов проверяется выполнение условия (3.39) в узлах отвода.

7. Если условие (3.39) не выполняется в каком-либо узле, то на участках перед ним диаметры трубопроводов увеличиваются до ближайшего значения, как указано в п. 4. После этого повторяются расчеты, предусмотренные в пунктах 5, 6.

8. По найденным значениям строятся соответствующие графики для отводов.

Пример расчета

Исходные данные и содержание задания.

Таблица 3.15 —Исходные данные

|

Узел |

Отметка узла

|

Необходимый свободный напор Hсв, м |

Расход Q, л/с |

Участок |

Длина участка l, м |

Удельный расход q, (л/с)/м |

|

0 |

64 |

– |

– |

|

|

|

|

1 |

62 |

12 |

2,6 |

0-1 |

165 |

– |

|

2 |

63 |

14 |

3,2 |

1-2 |

390 |

– |

|

3 |

63 |

12 |

2,9 |

1-3 |

360 |

0,01 |

Рисунок 3.12 — Расчетная схема водопроводной сети

Требуется:

Подобрать диаметры трубопроводов.

Определить действующие напоры H и расчетную высоту водопроводной башни HБ.

Построить для водонапорной сети на бумаге с координатной сеткой график (линии) напоров: пьезометрического (действующего и необходимого) и геодезического (рисунок 3.12).

Расчет главного направления.

1. Определяем по формуле (3.42) расчетные расходы на участках сети. Для удобства расчетов сначала вычислим путевые, транзитные расходы:

а) путевой расход на участке 1–3:

![]()

б) транзитный расход:

– на участке 0–1

![]() ;

;

– на участке 1–2

![]() ;

;

– на участке 1–3

![]() ;

;

в) расчетные расходы:

– на участке 0–1

![]() ;

;

– на участке 1–2

![]() ;

;

– на участке 1–3

![]()

2. Выбираем в целях экономии металла асбестоцементные трубы, ГОСТ 539–73 (приложение 9). С помощью графика (рисунок 3.11) экономических скоростей определяем экономически выгодные диаметры трубопроводов на участках сети в зависимости от расчетного расхода. Принимаем ближайшее значение диаметра d для выбранного материала (приложение 9).

Определяем потери напора для каждого участка сети по формуле (3.36), предварительно определив по приложению 11 коэффициент . Результаты расчета приведены в таблице 3.16.

Таблица 3.16 —Результаты расчета

|

Участок |

Q, л/с |

d0, мм |

dу, мм |

υ, см/с |

S, см2 |

|

l, м |

h, м |

K2, (л/с)2 |

|

0–1 |

12,3 |

141 |

150 |

80 |

156 |

1,03 |

165 |

0,9 |

31680 |

|

1–2 |

3,2 |

75 |

75 |

73 |

44 |

1,06 |

390 |

3,9 |

1204 |

|

1–3 |

4,7 |

100 |

100 |

60 |

78,5 |

1,08 |

360 |

1,8 |

5358 |

3. По формуле (3.37) находим необходимые напоры в каждом узле:

![]()

![]()

![]()

4. Определяем с помощью уравнения Бернулли (3.33) напор в начале сети, обеспечивающий работу потребителей, т. е. условие (3.39), обозначающее H = H, поочередно в каждом узле:

– для направления 01:

![]()

– для направления 02:

![]()

– для направления 03:

![]()

Наибольшим из полученных значений, т. е. искомый напор в начале сети, H0 = H02 = 81,8 м. Следовательно, диктующая точка — узел 2; главное направление: 0–1–2; отвод 1–3.

5. Определяем расчетную высоту водонапорной башни НБ из зависимости (3.42)

![]()

6. Находим действующие напоры в узлах главного направления. Для этого решаем систему уравнений Бернулли (3.33), записанных дли всех участков главного направления 0–1–2. В процессе расчетов проверяем выполнение условия (3.38) в диктующей точке и условия (3.39) в остальных узлах главного направления:

![]()

![]()

откуда

![]()

то есть больше

![]()

![]()

то есть

![]()

Расчет отводов

Выше было установлено, что в данном примере имеется отвод, состоящий из одного участка 1–3.

Определяем для него наибольшие допустимые потери напора (расчетный напор отвода), используя зависимость (3.43):

![]()

Данная величина почти в четыре раза превышает потери напора в трубопроводе, имеющем диаметр соответствующий экономичной скорости (100мм). Поэтому целесообразно проверить возможность применения трубопровода, имеющего меньший диаметр.

1. Для этого по формуле (3.44) находится наибольший допустимый средний уклон в отводе:

2. С помощью формулы (3.35) вычисляем наименьшее допустимое значение квадрата модуля расхода К2 для участка отвода, приняв = 1; (h/l) = i.

отвод 1–3

3. В зависимости от выбранного материала труб и величины К2 находим, приложение 9, ближайшее значение квадрата модуля расхода К2 и соответствующий ему диаметр d, но не больше величины К2 и d для экономических скоростей.

В нашем случае отвод состоит из одного участка, поэтому принимаем d = 75 мм; К2 = 1204 (л/с)2 < 1482 (л/с)2.

4. Для участка отвода 1–3, на котором изменился диаметр трубопровода, определяем скорость движения воды с помощью формулы (3.28), коэффициент принимаем по приложению 11 и вычисляем потери напора по формуле (3.35):

![]()

5. Находим действующий напор в узле по уравнению Бернулли (3.33). Известными величинами являются потери напора на участке и напор в начале отвода Hн. В процессе расчетов проверяем выполнение условия (3.39) в узле отвода:

![]()

Из расчетов видно,

что для d

= 75 мм условие

H

![]() H

не выполняется. Следовательно, уменьшить

диаметр трубы в отводе в данном случае

нельзя и его следует оставить равным

100 мм.

H

не выполняется. Следовательно, уменьшить

диаметр трубы в отводе в данном случае

нельзя и его следует оставить равным

100 мм.

Из приложения 9 видим, что ближайший меньший диаметр для асбестоцементных труб равен 75 мм. Следовательно, уменьшить диаметр труб в отводе в данном случае нельзя и его следует оставить равным 100 мм. Соответственно остаются без изменения и потери напора в отводе h1-3 = 1,8 м.

Вычисляются действующие напоры в узлах отвода. В данном примере имеется только один участка отвода 1–3. В узле 1 напор определяется главным направлением, т. е. Н1 = 80,9 м.

В узле 3 напор находится с помощью уравнения Бернулли, примененного для сечений 1 и 3, Н1 = Н3 + h1-3. Отсюда

Н3 = Н1 – h1-3 = 80,9 м – 1,8 м=79,1 м.

Н3=75 м.

Результаты расчетов целесообразно оформить в виде таблицы 3.17.

Таблица 3.17 —Результаты расчетов

|

Направ-ление |

Уча- сток |

l |

Расходы |

d |

h |

Узел |

|

Нсв |

Н |

Н |

l | ||

|

Qт |

Qп |

Qр | |||||||||||

|

|

|

м |

л/с |

л/с |

л/с |

мм |

м |

№ |

м |

м |

м |

м |

м |

|

гл.н. |

0-1 |

165 |

12,3 |

– |

12,3 |

141 |

0,2 |

0 |

64 |

– |

– |

81,8 |

0 |

|

|

1-2 |

390 |

3,2 |

– |

3,2 |

75 |

3,9 |

1 |

62 |

12 |

74 |

80,9 |

165 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

63 |

14 |

77 |

77 |

555 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отв. |

1-3 |

325 |

2,9 |

3,6 |

4,7 |

100 |

1,8 |

1 |

62 |

12 |

74 |

80,9 |

165 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

65 |

10 |

75 |

79,1 |

525 |

|

|

|

|

|

|

|

Расчетная высота башни НБ, = 17,8м |

| ||||||

По данным таблицы 3.17 строятся: напорная линия H = f1(L), линия необходимых напоров H = f2(L), и геодезическая линия Δ = f3(L), (L — расстояние от водонапорной башни рассматриваемого узла сети (рисунок 3.13)).

Рисунок 3.13 — График напоров:

H — действующий; H — необходимый; Δ — геодезический; ----- — главное направление; - - - — отвод 1–3; НБ — высота башни; О — диктующая точка (узел 2)