- •Министерство образования и науки украины

- •2.2. Расчет тепловой мощности

- •1. Расчетная тепловая мощность, кВт, системы отопления должна определяться по формуле:

- •5.1. Трубопроводы. Прокладка и размещение

- •6.1. Роль воздуха в системе отопления

- •8.1. Циркуляционное давление в системах отопления с естественной циркуляцией воды

- •Основные параметры воздуха

- •Построение процессов обработки воздуха

- •Угловой масштаб

- •Лекция №17

- •17.1. Виды вредностей и их воздействие на человека

- •Бывает: а) среднесуточная пдКприз.Сл.Ср.Сут. Б) максимальноразовая пдКприз.Сл.Max.Раз.

- •17.2. Определение расчетного количества вредностей, поступающих в помещение

- •Естественная вентиляция Принципиальная схема и конструктивные элементы канальной системы и естественной вентиляции

- •Определение естественного давления и расчет воздуховодов

- •Вентиляция жилых зданий повышенной этажности. "Теплые" чердаки.

- •Механическая вентиляция. Приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции.

- •Общие сведения о вентиляторах

- •Подбор вентиляторов.

- •Лекция №22 нагревание воздуха

- •Лекция №23 Конструктивные элементы систем общеобменной механической вентиляции

- •Лекция №24 местная вентиляция

- •Борьба с шумом и вибрациями в механических системах вентиляции

- •Системы кондиционирования воздуха

- •Типы и серии кондиционеров Центральные кондиционеры

- •Местные кондиционеры

- •33.1. Теплоснабжение кондиционеров.

- •33.2 Холодоснабжение кондиционеров.

- •33.3. Источники холода для систем кондиционирования воздуха.

- •33.4. Холодильные агенты.

- •Лекция 34

- •34.1. Кондиционеры сплит - Систем

- •Устройство кондиционеров сплит-Системы (рис. 34.1.)

- •Система управления

- •Дополнительные режимы: а) ночной

- •34.2. Канальные кондиционеры и кондиционеры сплиt систем с приточной вентиляцией

- •Физические свойства хладоагентов

- •Лекция 19 Особенности современных систем отопления запорно-регулируюшая арматура Общие сведения

- •3.2. Терморегуляторы

- •3.2.1. Конструкции и установка

- •3.2.2. Характеристики терморегуляторов

- •3.2.2.1. Механические характеристики

- •3.2.2.2. Рабочие характеристики

- •3.2.3, Технические данные терморегуляторов

- •3.2.4. Авторитеты терморегулятора

- •3.2.4.1. Внутренний авторитет терморегулятора

- •3.2.4.2. Внешний авторитет терморегулятора

- •3.2.5. Выбор терморегуляторов

- •6. Мембранные расширительные баки

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Выбор

- •7. Фильтры

- •9. Трубы и фитинги

6.1. Роль воздуха в системе отопления

В системах центрального отопления, особенно водяного, скопления воздуха (точнее газов) нарушают циркуляцию теплоносителя, вызывают шум в арматуре и коррозию стали. Воздух в системе отопления попадает различными путями: частично остается в свободном состоянии при заполнении их теплоносителем; подсасывается в процессе эксплуатации неправильно сконструированной системы; вносится водой при заполнении и эксплуатации в растворенном виде.

Количество свободного воздуха, остающегося в трубах и приборах, при их заполнении, не поддается учету., но этот воздух в правильно сконструированных системах удаляется в течение нескольких дней эксплуатации .

Количество растворенного воздуха, вводимого в системы при периодических добавках воды в. процессе эксплуатации, определяется в зависимости от содержания воздуха в подпиточной воде. В 1 т холодной водопроводной воды может содержаться свыше 30 г воздуха, в подпиточной деаэрированной воде из тепловой сети - менее 1 г. Поэтому всегда следует стремиться к заполнению и подпитке систем отопления деаэрированной водой.

Количество растворенного воздуха, переходящего в свободное состояние, зависит от температуры и давления в системе отоплении. Повышение температуры воды и понижение гидростатического давления сопровождается переходом адсорбированного воздуха в свободное состояние.

При эксплуатации систем отопления, заполненных деаэрированной водой, в течение отопительного сезона могут появится значительные скопления водорода. В воде происходит медленная ионная химическая реакция с образованием гидрата закиси железа Fe (OH)2, который затем превращается в окалину - магнетит Fe3O4(осадок, имеющий вид черных частичек), с выделением водорода. При коррозии I см3железа выделяется 1 л водорода.

Следует, кроме того, отметить, что растворенный в воде воздух содержит около 33%кислорода, поэтому "водяной" воздух более опасен в коррозионном отношении для стальных труб, чем атмосферный, в котором содержится около 21% кислорода.

Эти примеры подтверждают необходимость удаления газов из систем водяного отопления.

В вертикальных трубах пузырьки воздуха могут всплывать, находиться во взвешенном состоянии - "витать" (скорость движения воды при этом называют скоростью витания), и , наконец, увлекаться потоком воды.

Скорость витания в системах водяного отопления: в вертикальных трубах 0.2-0.25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 0.1-0.15. Скорость всплывания пузырьков воздуха в воде не превышает скорости питания.

Проследим за состоянием воздуха и образованием воздушных скоплений в вертикальных системах водяного отопления.

Воздух переходит из растворенного состояния в свободное по мере уменьшения гидростатического давления в верхних частях .системы: в главном стояке - при верхней разводке, в отдельных стояках - при нижней. Свободный воздух движется по течению или против течения в зависимости от скорости потока воды и уклона труб. Воздух собирается в вьющих точках системы. При высокой скорости движения воды воздух захватывается потоком и по мере понижения температуры и повышения гидростатического давления в нижних частях системы вновь абсорбируется водой.

Теперь можно установить совокупность мероприятий для сбора воздуха в системах водяного отопления. При верхней разводке обеспечивают движение воздуха к точкам его сбора. Точки сбора воздуха (и удаления его в атмосферу) выбирают в наиболее высокорасположенных местах систем. Предусматривают снижение скорости движения воды в точках сбора воздуха до значений менее 0.1 м/с. При движении воды с пониженной скоростью пузырьки воздуха всплывают и скапливаются для последующего его удаления.

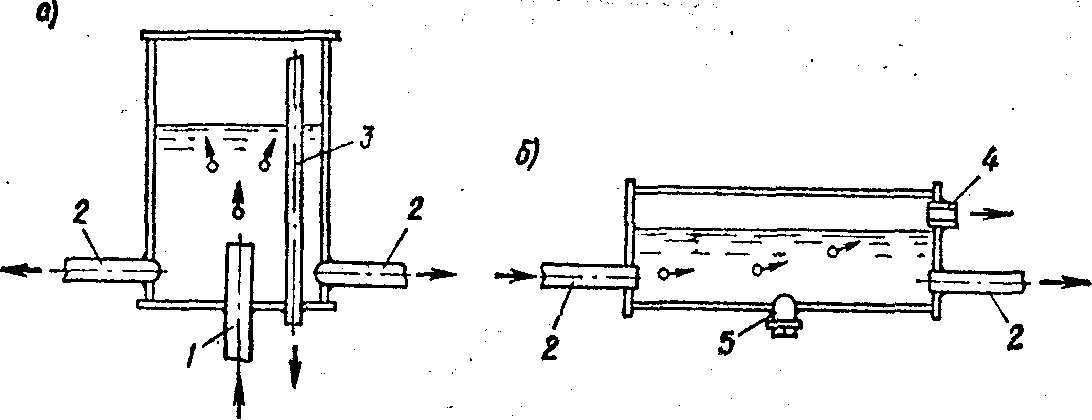

К таким мероприятиям относятся прокладка труб с определенным уклоном в желательном направлении и установка проточных воздухосборников: вертикальных (рис.6.1,а) или горизонтальных (рис.6.1,б).

Рис.6.1. Проточные воздухосборники

а—вертикальный на главном стояке;б — горизонтальный на магистрали; 1—главный стояк; 2—магистрали; 3—труба Dу=15 (с краном) для выпуска воздуха; 4—муфта Dу=16 для воздуховыпускной трубы; 5—муфта Dу=15 с пробкой для выпуска грязи.

Минимально необходимый внутренний диаметр dв, мм, воздухосборника определяют, исходя из скорости движения воды в нем меньше 0.1м/с по формуле:

dв=2√G (6.1)

где G -расход воды, кг/ч.

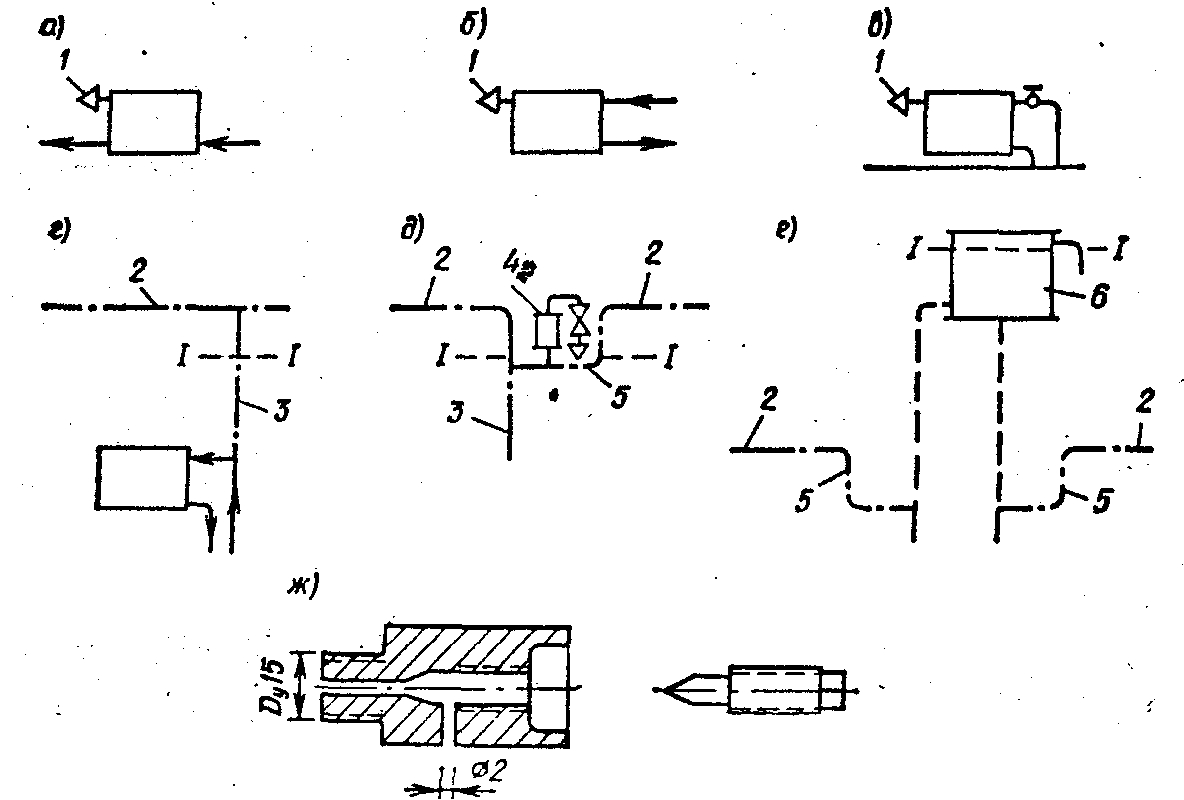

Длина горизонтальных воздухосборников должна в 2-2.5 раза превышать диаметр. Из воздухосборников воздух периодически с помощью ручных кранов или автоматических воздухоотводчиков удаляется. При нижней разводке воздух, собирающийся в радиаторах или греющих трубах конвекторов, находящихся в верхней части систем, удаляется в атмосферу периодически с помощью ручных или автоматических воздушных кранов (рис.6.2) или централизовано через специальную воздушную трубу (рис. 6.2,г)

Распространен ручной бессальниковый воздушный кран с поворотным игольчатым штоком (рис. 6.2, ж).

Рис. 6.2. Способы удаления воздуха пз систем водяного отопление с нижней разводкой

а. б, в—через воздушный кран / (ж—деталь ручного крана Оу15); г, д — через воздушные грубы 2 я 3 с петлей 5 я непроточный воздухосборник 4:

<•—через открытый расширительный бак в; /—/—верхний уровень воды в сточках к баке

6.2. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

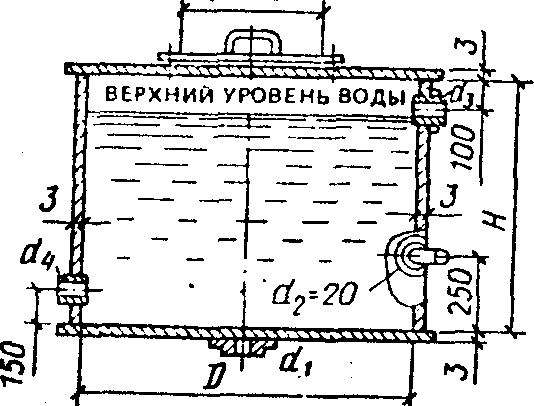

Расширительный бак (рис.6.3) представляет собой металлическую емкость цилиндрической формы со съемной крышкой и патрубками для присоединения следующих труб: расширительной d1, контрольной d2, выведенной в котельной к раковине для наблюдения за уровнем воды; переливной d3для слива избытка воды при переполнении расширительного бака; циркуляционной d4; соединяющей расширительный бак с обратными магистральными трубопроводами для предотвращения замерзания воды в расширительном

Ø400

Рис. 6.3. Расширительный бак

сосуде и в соединительной трубе. Вместо контрольной трубы может устраиваться электрическая или световая сигнализация.

На расширительной, переливной трубах нельзя устанавливать какую- либо запорную арматуру. На контрольной трубе кран устанавливается перед раковиной для периодической проверки уровня воды в расширительном сосуде.

Полезная вместимость V р.брасширительного сосуда определяется по формуле:

V р.б = α*Δt*Vс (6.2)

где α - коэффициент объемного расширения воды, равный 0.0006;

Δt - изменение температуры воды в системе;

Vс-объем воды, заполняющей систему, л.

При параметрах теплоносителя 95-70°С и температуре водопроводной воды при пуске системы в эксплуатацию 5°С, Δt = (95+70)/2 - 5 =77.5°С.

V р.б=0.0006*77.5*Vс

Полезную вместимость расширительного бака V р.бследует считать от контрольной до переливной трубы. Объем воды в системе Vc.определяется по ее расчетной тепловой мощности, равной расчетной теплопотере здания. На основании опытных данных в среднем на каждые 1000 Вт тепловой мощности системы при Δt =25 С на отдельные элементы ее приходится следующий объем воды, л: на чугунные радиаторы - 10-12; на бетонные панели - 2; на ребристые трубы - 6; на штампованные панели - 8; на конвекторы - 0.8; на теплопроводы при естественной циркуляции - 16; при искусственной циркуляции - 8.

Расширительный бак устанавливают в наивысшей точке системы отопления, обычно на чердаке здания Поверхности его покрывают тепловой изоляцией. При отсутствии чердака расширительный бак устанавливают в специальном боксе на чердачном перекрытии в лестничной клетке или верхнем техническом этаже. При естественной циркуляции воды и верхнем расположении подающей магистрали расширительный бак присоединяет к высшей точке подающего магистрального теплопровода. Для обеспечения циркуляции в расширительном баке его присоединяют расширительной и циркуляционной трубами к подающему магистральному теплопроводу системы естественной циркуляции или к обратному магистральному теплопроводу насосной системы, (перед насосом с расстоянием между точками их присоединения 1.5-2.0 м).

ЛЕКЦИЯ 12.

12.1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ К НАРУЖНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

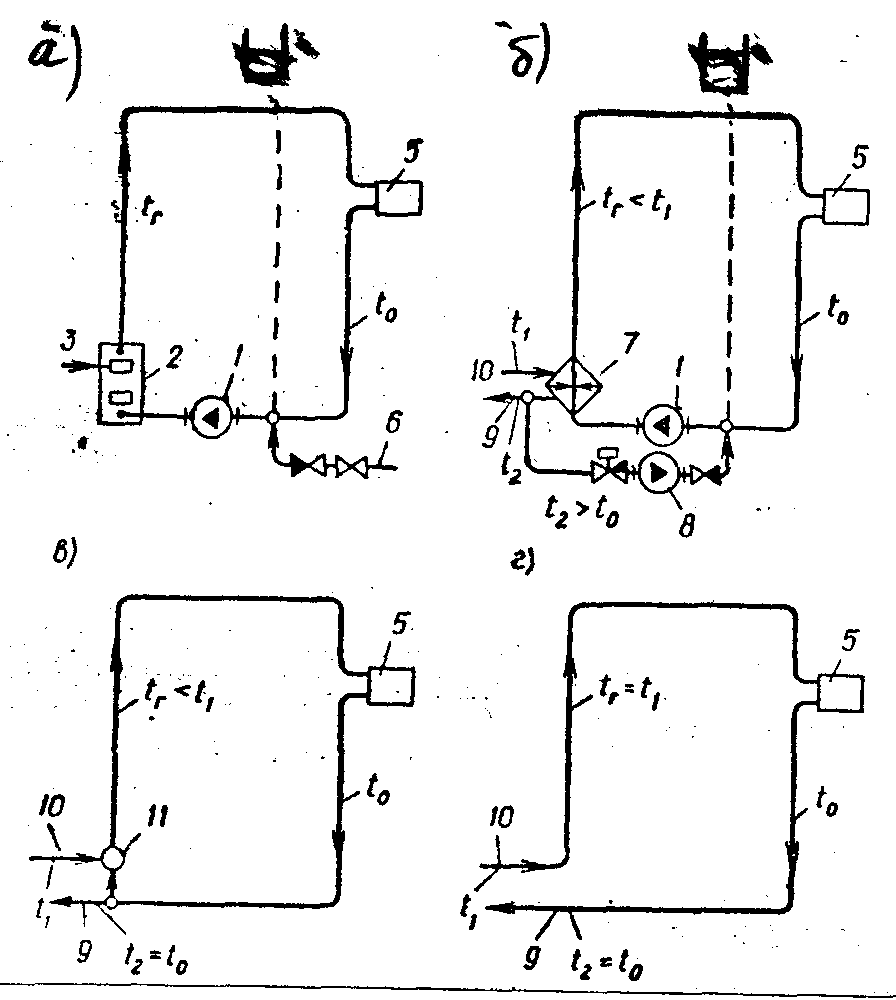

Теплоноситель в системе насосного водяного отопления может нагреваться в местной водогрейной котельной (местное теплоснабжение) или высокотемпературной водой, поступающей из ТЭЦ или центральной тепловой станции (централизованное теплоснабжение). В зависимости от источника теплоснабжения, параметров теплоносителей в тепловой сети и в системе отопления изменяется оборудование теплового пункта. Принципиальная схема системы насосного водяного отопления при местном теплоснабжении от водогрейной котельной, находящейся в отапливаемом здании или близ него, показана на рис.12.1, а.

1—циркуляционный насос; 2—котел; 3—подача топлива; 4—расширительный бак; 5 — отопительные приборы; 6—водопровод; 7—теплообменник; 8— подпиточный насос; 9, 10—наружные обратный и подающий теплопроводы; 11— смесительная установка.

Вода подогревается в котельной до температуры Т1(tг). Горячая вода распределяется по отопительным приборам. Движение воды создается циркуляционным насосом, включенным в общую обратную магистраль, куда собирается охлажденная до температуры Т2 ( t0) вода приборов. К обратной магистрали присоединен расширительный бак. Первоначальное заполнение и пополнение системы при утечке (подпитка) производят холодной водой из водопровода через обратный клапан, исключающий вытекание воды из системы при понижении давления в водопроводной сети.

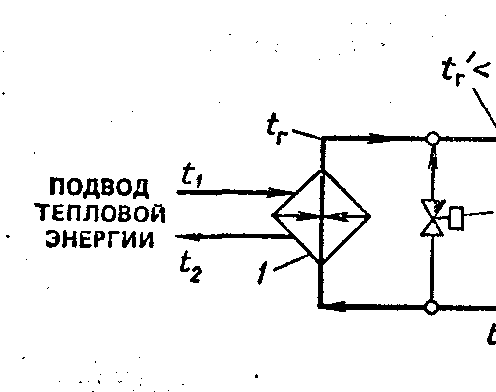

При централизованном теплоснабжении применяют три основные схемы присоединения системы насосного водяного отопления к наружным теплопроводам (рис.l2.1, б -г).

Независимая схема присоединения системы насосного водяного отопления к наружным теплопроводам (рис.12.1, б) близка по своим элементам к схеме при местном теплоснабжении. Заполнение и подпитку системы осуществляют деаэрированной водой из наружной тепловой сети. При этом используют давление в ней или применяют подпиточный насос, если этого давления недостаточно. В водо-водяном теплообменнике первичная высокотемпературная вода (температура ТII (t4.) из наружного подающего теплопровода подогревает вторичную - местную воду и, охлаждаясь, до Т2 (t2), удаляется в наружный обратный теплопровод.

Независимую схему применяют для получения обособленного тепло-гидравлического режима в системе отопления, в которую по каким-либо причинам недопустима непосредственная подача высокотемпературной воды. Преимуществом независимой схемы, кроме обеспечения теплогидравлического режима, индивидуального для каждого здания, является возможность сохранения циркуляции с использованием теплосодержания воды в течение некоторого времени, обычно достаточного для устранения аварийного повреждения наружных теплопроводов. Система отопления по независимой схеме служит дольше, чем система с местной котельной, вследствие уменьшения коррозионной активности воды.

Зависимая схема со смешением воды для присоединения системы отопления к наружным теплопроводам (рис.12, в) проще по конструкции и в обслуживании. Стоимость eё ниже по стоимости независимой схемы благодаря исключению таких элементов, как теплообменник, расширительный бак и подпиточный насос, функции которых выполняются централизованно на тепловой станции. Эту схему присоединения выбирают, когда в системе требуется температура воды TI-TII (tг<t1) и допускается повышение гидростатического давления до значения, под которым находится вода в наружном обратном теплопроводе.

Обратная вода из системы отопления смешивается с высокотемпературной водой из наружного подающего теплопровода при помощи смесительного насоса или водоструйного элеватора. При использовании смесительного насоса возможно не только местное качественно-количественное регулирование параметров воды, но и сохранение циркуляции воды в системе отопления при аварийном прекращении подачи ее из наружных теплопроводов.

Смесительный насос можно применять в системе отопления со значительным гидравлическим сопротивлением, тогда как при использовании элеваторной смесительной установки гидравлическое сопротивление системы должно быть сравнительно небольшим. Все же водоструйные элеваторы получили широкое распространение благодаря безотказному и бесшумному действию.

Недостатком зависимой системы присоединения со смещением воды является возможность повышения в ней гидростатического давления, непосредственно передающегося через обратный теплопровод в обратную магистраль системы до значения, опасного для целости отопительных приборов (превышающего их рабочее давление).

Зависимая прямоточная схема присоединения системы водяного отопления к наружный теплопроводам наиболее проста по конструкции и в обслуживании: в системе отсутствуют такие элементы, как теплообменник или смесительная установка, циркуляционный и подпиточный насосы, расширительный бак (рис.12.1,г). Прямоточное присоединение применяют, когда в системе допускается подача высокотемпературной воды (Т1=ТII) и значительное гидростатическое давление, или при подаче воды, имеющей температуру ниже 100°С. Система отопления отличается пониженной стоимостью и уменьшенным расходом металла.

Недостатками прямоточного присоединения является невозможность местного качественного регулирования и зависимость теплового режима системы отопления (и помещений) от обезличенной температуры воды в наружном подающем теплопроводе. Высота зданий, в которых можно использовать высокотемпературную воду, ограничена вследствие необходимости сохранять в системе гидростатическое давление, достаточно высокое для предотвращения вскипания воды.

При централизованном теплоснабжении с применением независимого и зависимого присоединения в системе отопления обеспечивается циркуляция деаэрированной воды (воздух удаляется на тепловой станции). Это не только упрощает сбор и удаление воздуха из системы (фактически удаление воздуха проводят только в пусковой период после монтажа и ремонта), но и увеличивает срок ее службы.

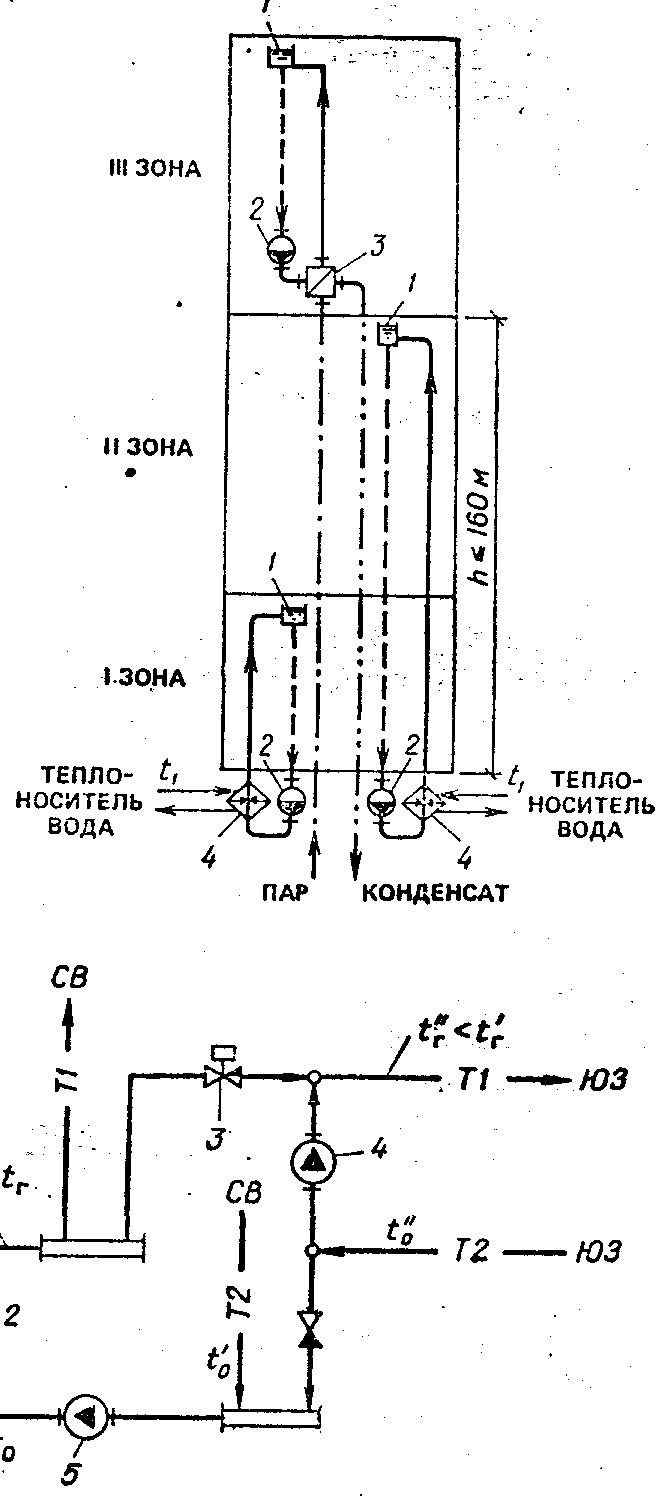

12.2. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Высотные здания обычно зонируются - делятся на части - зоны определенной высоты, между которыми помещаются технические этажи. В системах водяного отопления высота зоны определяется допустимым давлением воды (рабочим давлением) в наиболее низко расположенных приборах и возможностью размещения оборудования и коммуникаций на технических этажах.

В зависимости от рабочего давления, допустимого для отдельных видов отопительных приборов, а также для арматуры, высота зоны не должна превышать (с некоторым запасом) 55 м при использовании чугунных и стальных приборов (при радиаторах типа МС-80 м) и 90 м для приборов со стальными греющими трубами.

В пределах одной зоны система водяного отопления при водяном теплоснабжении устраивается по независимой схеме, т.е. гидравлически не связанной с наружной тепловой сетью и другими системами отопления. Такая система имеет собственные теплообменник, насосы, расширительный бак.

Число зон по высоте здания определяется, как и высота отдельной зоны, допустимым гидростатическим давлением, но не для отопительных приборов, а для оборудования в тепловом пункте, находящемся при водяном теплоснабжении обычно в подвальном этаже.

Водо-водяные теплообменники и насосы, изготовленные по специальному заказу, рассчитаны на рабочее давление 1.6 МПа. Это значит, что высота здания при водо-водяном отоплении имеет предел, равный 150-160 м. В таком здании могут быть устроены две (высотой по 75-80 м) или три (высотой 60-50 м) зональные системы отопления, причем гидростатическое давление в оборудовании системы отопления верхней зоны, находящемся в подвальном этаже, достигает расчетного предела.

В зданиях высотой I60-250 м прибегают к комбинированному отоплению (рис.12.2): до высоты 160 м здание оборудуют системами водо-водяного отопления, в зоне выше 160 м предусматривают паро-водяное отопление. Теплоноситель - пар, отличающийся незначительным гидростатическим давлением, подают на технический этаж под верхней зоной, где оборудуют ещё один тепловой пункт. В нем устанавливают пароводяной теплообменник и циркуляционный насос.

В зданиях высотой более 250 м предусматривают новые зоны пароводяного отопления. Можно также применять электроводяное отопление с электрическими котлами. Для подачи деаэрированной воды в верхние зоны устанавливают высоконапорные подпиточные насосы.

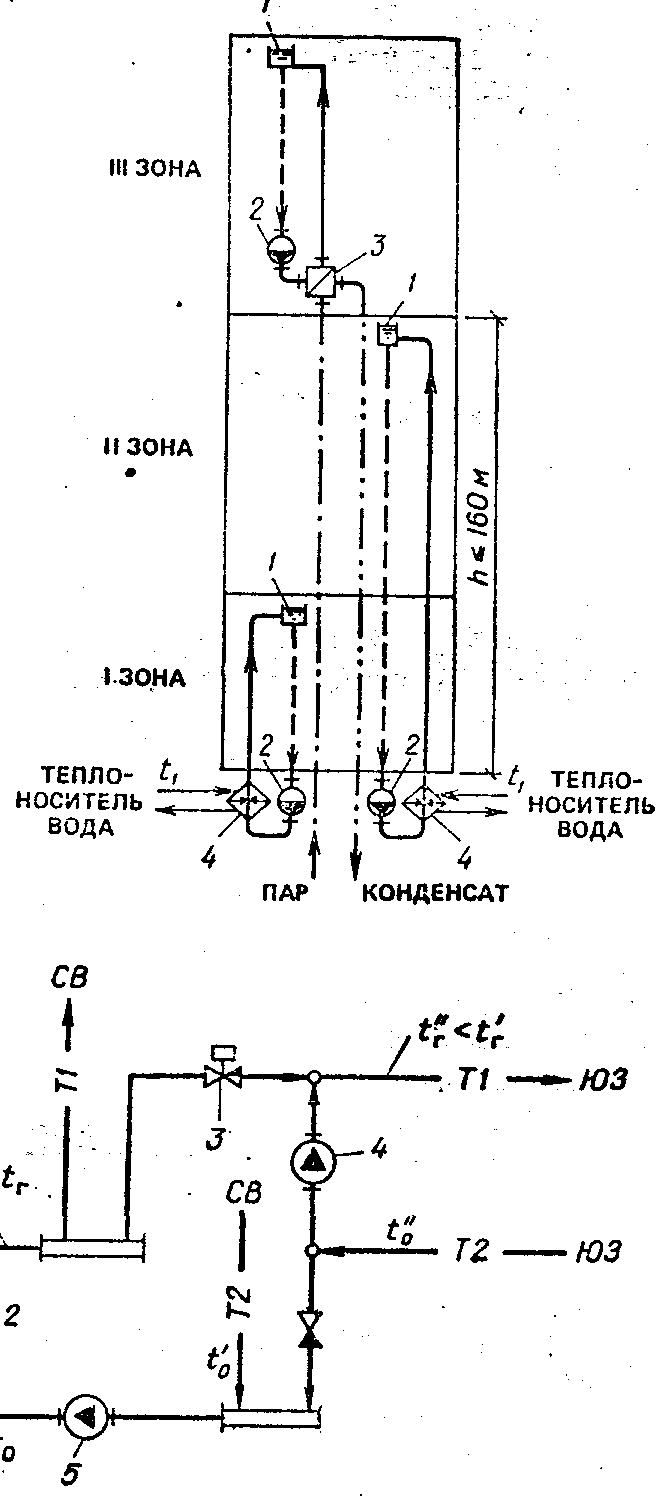

Для системы отопления высотных зданий характерны деления их в пределах каждой зоны по сторонам горизонта (по фасадам) и автоматизация регулирования температуры теплоносителя (например, по схеме рис.12.3). Температура теплоносителя для зональной системы отопления устанавливается по заданной программе в зависимости от изменения температуры наружного воздуха (регулирование по "возмущению"). При этом части системы, обогревающие помещения, обращенные на юг и запад, предусматривают дополнительное регулирование теплоносителя (для экономии тепловой энергии ) на случай, когда

Рис.12.3. Принципиальная схема качественного регулирования северо-восточной и юго-западной частей системы водяного отопления

1—теплообменник; 2 и 3— регуляторы температуры; 4—смесительный насос; 5— циркуляционный насос.

при инсоляции повышается температура помещений (регулирование по "отклонению").

В каждой зональной системе отопления имеется свой расширительный бак (рис12.2), оборудованный системой электрической сигнализации и управления подпиточной системы. Для опорожнения отдельных стояков или частей системы на нижних этажах прокладывают дренажные линии.

ЛЕКЦИЯ 8