- •1.2.Общие вопросы теории химического строения и реакционной способности органических соединений

- •1S22s22p2 или 1s22s22pх 2p y

- •2S 2Px 2Py 2Pz

- •2S 2Px 2Py 2Pz

- •Тема 2. Предельные углеводороды

- •2.3. Физические свойства предельных углеводородов

- •2.4. Химические свойства предельных углеводородов

- •2.5. Получение предельных углеводородов

- •Тема 3. Этиленовые углеводороды

- •3.1. Состояние углерода в этиленовых углеводородах, природа двойной связи

- •3.2. Изомерия, номенклатура углеводородов ряда этилена

- •3.4. Физические свойства

- •3.5. Химические свойства

- •Тема 4. Ацетиленовые углеводороды

- •4.1. Номенклатура углеводородов ряда ацетилена

- •4.2. Физические свойства ацетиленовых углеводородов

- •4.3. Способы получения

- •4.4. Химические свойства

- •Тема 5. Механизм реакций органических соединений

- •5.1. Гомолитическое и гетеролитическое расщепления

- •5.2. Факторы, определяющие реакционную способность молекулы

- •5.3. Классификация органических соединений

- •Тема 6. Ароматические углеводороды

- •6.1. Строение ароматических углеводородов

- •6.2. Номенклатура и изомерия

- •6.3. Способы получения

- •6.4. Химические свойства

- •6.5. Химические свойства гомологов бензола

- •Тема 7. Спирты

- •7.1. Номенклатура и изомерия спиртов

- •7.2. Физические свойства спиртов

- •7.3. Способы получения

- •7.4. Химические свойства

- •7.5. Многоатомные спирты

- •Тема 8. Фенолы

- •8.1. Номенклатура фенолов

- •8.2. Физические свойства

- •8.3. Способы получения

- •8.4. Химические свойства

- •Тема 9. Альдегиды. Кетоны

- •9.1. Номенклатура и изомерия

- •9.2. Способы получения

- •9.3. Физические свойства

- •9.4. Химические свойства

- •Тема 10. Органические кислоты. Амиды

- •10.1. Классификация карбоновых кислот

- •10.2. Номенклатура и изомерия

- •10.3. Способы получения

- •10.4. Физические свойства

- •10.5. Строение

- •10.6. Химические свойства

- •10.7. Амиды

- •Тема 11. Сложные эфиры

- •11.1. Номенклатура и изомерия

- •11.2. Физические свойства сложных эфиров

- •11.3. Химические свойства сложных эфиров

- •Тема 12. Жиры

- •12.1. Номенклатура и изомерия

- •12.2. Физические свойства

- •12.3. Химические свойства

- •Тема 13. Азотсодержащие органические соединения

- •13.1. Нитросоединения

- •13.2. Азотсодержащие гетероциклические соединения

- •13.3. Шестичленные гетероциклы

- •13.4. Соединения с пятичленным циклом

- •13.5. Нуклеиновые кислоты

- •13.6. Амины

- •13.7. Аминокислоты

- •13.8. Белки

- •Тема 14. Углеводы

- •14.1. Номенклатура

- •14.2. Моносахариды

- •14.3. Олигосахариды

- •14.4. Полисахариды

3.2. Изомерия, номенклатура углеводородов ряда этилена

Структурная изомерия начинается в этом ряду, как и в ряду предельных углеводородов, с углеводорода с четырьмя атомами углерода, однако число изомеров у этиленовых углеводородов значительно больше.

Наряду с изомерией, связанной со строением углеродной цепи, в ряду олефинов наблюдается структурная изомерия по положению двойной связи в цепи. Кроме того, в ряду олефинов имеет место пространственная (геометрическая) так называемая цис-транс-изомерия.

Цис-изомеры содержат определенные (в частном случае одинаковые) атомы или группы атомов при углеродах с двойной связью по одну сторону от этой связи, транс-изомеры – по разные стороны:

Существование геометрической цис-транс-изомерии в ряду олефинов связано с тем, что π-связь не допускает свободного вращения по оси σ-связи между двумя углеродными атомами.

Переход одного геометрического изомера в другой возможен лишь при высоких температурах, когда энергия теплового движения достаточна для ослабления π-связи, при освещении благодаря поглощению световой энергии или при действии катализаторов, также ослабляющих π-связь.

Названия олефинов по систематической номенклатуре образуются из названий аналогично построенных парафинов заменой суффиксов -ан на -ен.

Причем цифрой показывают положение двойной связи (после какого атома идет двойная связь).

За главную цепь принимается самая длинная цепь с двойной связью.

Нумерация углеродных атомов начинается с того конца цепи, к которому двойная связь ближе.

Для первого члена ряда сохраняется и тривиальное название – этилен. В разговорной речи иногда употребляются тривиальные и старые рациональные названия олефинов Так, например, олефины часто называют как алкилзамещенные родоначальника ряда – этилена или по соответствующему парафину, меняя окончание -ан на –илен.

Первые четыре предельных углеводорода с нормальной (без разветвлений, когда каждый атом углерода связан непосредственно не более чем с двумя другими атомами углерода) цепью имеют эмпирические названия:

этилен С2Н4

пропилен С3Н6

бутилен С4Н8

(пентилен) амилен С5Н10

Каждый последующий углеводород в гомологическом ряду отличается от предыдущего на гомологическую разницу СН2 .

Непредельные углеводородные радикалы называют добавлением к корню суффикса -енил:

СН2=СН- этенил,

СН3–СН=СН - пропенил,

СН2=СН–СН2 – 2-пропенил

Укоренились некоторые эмпирические названия:

СН2=СН- винил,

СН2=СН–СН2 – аллил,

СН2=С–СН3 изопропенил,

СН3–СН=СН–СН2- кротил

3.3. Способы получения

Олефины встречаются в некоторых нефтях. Особенно велико их содержание в канадской нефти. В чистом виде из нефти выделены углеводороды от С6Н12 до С13Н26.

1. Первые четыре члена ряда олефинов получаются в технике в чистом состоянии разгонкой под давлением или при пониженной температуре газообразной части продуктов крекинга нефтяных дистиллятов, а также из газов коксования (этилен, пропилен).

В связи с тем, что некоторые олефины для технических целей нужны в больших количествах, чем они могут быть выделены из газов крекинга и других промышленных источников, в технике получает все большее распространение метод получения их дегидрогенизацией предельных углеводородов. Катализатором этого процесса обычно является специальным образом приготовленная окись хрома:

Наиболее обычным способом получения олефинов в лабораторных условиях является дегидратация (отщепление воды) спиртов:

В качестве катализаторов дегидратации используются различные кислоты (серная, фосфорная), кислые соли (KHSO4), полупятиокись фосфора, окись алюминия, соли алюминия и др.

В зависимости от природы спирта требуется применять различные условия дегидратации. Особенно легко дегидратируются третичные спирты: часто они отщепляют воду уже при перегонке.

Порядок отщепления воды в большинстве случаев определяется правилом Зайцева: при образовании воды наиболее легко отщепляется водород от соседнего наименее гидрогенизированного атома углерода. Этот водород наиболее подвижен:

В процессе дегидратации часто происходит перемещение двойной связи и строение полученного углеводорода не отвечает строению исходного спирта. Так, например, при дегидратации изоамилового спирта обычно получаются три углеводорода:

3. Олефины часто получают отщеплением галогеноводородов или галогенов от галогенопроизводных.

Моногалогенопроизводные дают олефины при действии щелочей (дегидрогалогенирование):

Обычно для этих целей применяется спиртовой раствор КОН и/или NaOH. Однако в этом случае может пойти побочная реакция – образование простого эфира:

Поэтому иногда отщепляют галогеноводород с помощью твердой измельченной щелочи или органических оснований – диметиланилина или хинолина.

Направление дегидрогалогенировання при этом соответствует уже рассмотренному правилу Зайцева:

![]()

Для получения олефинов иногда используют метод отщепления галогенов от вицинальных дигалогенопроизводных. Чаще всего это делают с помощью цинковой пыли или цинковых стружек в водноспнртовом растворе:

4. В некоторых случаях ацетиленовые углеводороды с определенным строением получаются легче, чем отвечающие им по строению олефины. В таких случаях последние получают частичным «селективным» гидрированием ацетиленовых углеводородов, например над палладиевым катализатором:

![]()

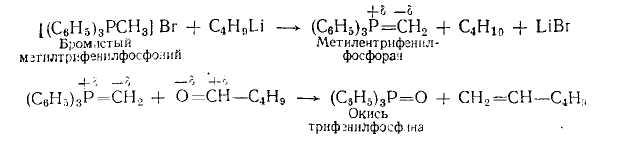

5. В последнее время для синтеза олефинов с конечной двойной связью очень часто используется реакция Виттига: