Иркутск 27-29.04.2015 том 1

.pdfУДК 376.24

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ Унтевская В.Д., Троценко Н. Н.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина 1

Дозированная и целенаправленная физическая нагрузка необходима для правильного развития детей. Средства лечебной физкультуры способствуют повышению тонуса организма. Самое главное – ребенок должен вести достаточно активный образ жизни.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, мышечные дистрофии.

Унтевская Вера Дмитриевна, студентка 4 курса института живых систем СКФУ, тел.: 89614752287, эл.почта: untevskaya_vera26@mail.ru

Троценко Нина Николаевна, доцент кафедры физической культуры СКФУ, тел: 89054987998,

эл.почта: trotzenko.nina@yandex.ru

Metered-dose and targeted physical activity is necessary for the proper development of children. Means of physical therapy help improve body tone. Most importantly, the child should lead an active way of life.

Keywords: therapeutic physical culture, muscular dystrophy.

Наследственные заболевания, в основе которых лежит нарушение мышечной ткани, объединены в большую группу, именуемых мышечными дистрофиями. Все они характеризуются мышечной слабостью, снижением глубоких рефлексов, атрофиями или псевдогипертрофиями различных групп мышц, что приводит в дальнейшем к инвалидизации пациентов. Ранее лечебная физкультура при мышечных дистрофиях считалась противопоказанной. Однако дальнейшие исследования показали, что дозированная и целенаправленная физическая нагрузка, не усиливая распада мышечной ткани, является стимулятором обмена, необходимым для правильного развития детей, предупреждения контрактур и деформаций. Среди всех дистрофий наиболее частая и хорошо изученная форма – прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера. По данным литературы, отмечается доброкачественность течения данной патологии и достаточно поздний возраст начала заболевания у детей от 10 до 15 лет. Слабость и гипотрофия вначале проявляются в мышцах тазового пояса и бедер, затем процесс распространяется на мышцы плечевого пояса.

Псевдогипертрофии развиваются в икроножных мышцах почти во всех случаях, могут быть очень значительными, иногда они отмечаются и в других мышечных группах. Наблюдается прогрессирующий поясничный лордоз, появляется утиная походка, затруднение при подъеме с пола «приемы миопата», беге, а в поздних стадиях и при ходьбе. Сердечные нарушения при мышечной дистрофии Беккера встречаются редко и выражены очень слабо.

С целью оптимизации методов лечебной физкультуры для детей с прогрессирующей мышечной дистрофией Беккера нами обследовано 24 ребенка с данным заболеванием в возрасте от 6 до 10 лет. Диагноз у всех пациентов был подтвержден методами молекулярной диагностики с обнаружением делеций различных экзонов гена дистрофина. Самыми частыми жалобами у обследованных пациентов были жалобы на изменение походки (75,0%), гипертрофию икроножных мышц (70,8%), боли в области икроножных мышц (45,8%), быструю утомляемость после физической нагрузки (37,5%), одышку и кашель после физической нагрузки (29,5%), спотыкания и падения при ходьбе (25,0%), общую мышечную слабость

(8,3%).

871

В результате антропометрического обследования, более половины детей имели физическое развитие ниже среднего с отклонением на 1 и более сигм. Половина детей имели кост- но-суставные деформации в виде деформированной грудной клетки, сколиоза грудного и грудопоясничного отделов позвоночника, сглаженного поясничного лордоза, плоскостопия.

Анализ данных эхокардиографии и электрокардиографии, выявил практически у всех детей отклонения от нормы. У большинства – 83,3% – нарушения сердечного ритма в виде синусовой аритмии, у 29,5% –дисфункции трикуспидального клапана и клапана легочной артерии, у 16,7% – синдром временного перевозбуждения желудочков, у 12,5% – нарушения атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости.

С учетом проведенных обследований, мы разработали рекомендации для родителей пациентов с мышечной дистрофией Беккера по выполнению лечебных упражнений и реабилитационных мероприятий, которые помогли бы их детям сохранить полный объем активных движений и независимость от окружающих. Основными задачами лечебной физкультуры являются:

-сохранение, поддержание и развитие силы мышц;

-профилактика или коррекция нарушений осанки и походки ребенка;

-предотвращение развития деформаций грудной клетки, сколиоза, плоскостопия;

-обучение больного всем видам дыхательных упражнений;

-упражнения, направленные на нормализацию сердечного ритма;

-обучение элементам расслабления;

-повышение психоэмоционального статуса ребенка.

Самое главное – донести до родителей пациента, что ребенок с данным заболеванием должен вести достаточно активный образ жизни. Средства лечебной физкультуры будут способствовать повышению тонуса организма. При первых жалобах лучше использовать избирательный массаж наиболее пораженных мышц, особенно икроножных, упражнения в теплой воде в ванне, включающие все движения нижних конечностей и таза. Занятия необходимо проводить 2 раза в день по 12-15 минут, постепенно увеличивая их продолжительность до 25-30 минут. Занятия могут проводиться из различных исходных положений со следующей последовательностью их смены: лежа на спине, на боку, на животе, стоя на четвереньках и стоя.

Особое внимание уделяется поддержанию мышечного тонуса голеностопного сустава, состояние которого во многом определяет качество ходьбы. С этой целью используются как активные, так и пассивно активные упражнения в данном суставе. Общеразвивающие упражнения вначале применяются с минимальной дозировкой. В начале курса повторение каждого упражнения составляет 2-4 раза, затем количество повторений постепенно увеличивают, тренируя силу и выносливость. Упражнения подбираются с предметами и без предметов.

Подвижные игры как одно из средств лечебной физкультуры занимают особое место в комплексной реабилитации ребенка. К особенностям применения подвижных игр в детском возрасте относятся их эмоциональная насыщенность, на фоне которой значительно возрастают функциональные резервные возможности организма, а рассеянная мышечная нагрузка предупреждает утомление, и то, что игры являются специфическим видом детской деятельности. Однако, проводя лечебные упражнения необходимо обязательное регулирование физической нагрузки, в соответствии с двигательным режимом ребенка и стадией заболевания.

Таким образом, своевременная реабилитация и включение соответствующего комплекса лечебной физкультуры, как вспомогательного средства в терапию мышечной дистрофии Беккера поможет длительное время сохранить пациенту самостоятельность и даже трудоспособность.

Библиографический список:

1. Бадалян Л.О., Темин П. А., Никанорова М.Ю. // Ранняя диагностика и лечение прогрессирующих мышечных дистрофий: Методические рекомендации. – М. 2009. – 49с.

872

2.Гончарова О.В.. Артемьева С.Б., Ачкасов Е.С., Литвинова Е.Б. Реабилитация детей с прогрессирующей мышечной дистрофией // Российский вестник перинатологии и педиатрии,

№4. – 2014. – С.28-32.

3.Грознова О.С., Леонтьева И.В., Полякова А.А. Современные методы обследования больных гипертрофической кардиомиопатией. // Российский вестник перинатологии и педиатрии,

№4. – 2014. – С.23-28.

4.Дадали Е.Л. Особенности клинических проявлений и алгоритмы молекулярногенетической диагностики наследственных прогрессирующих мышечных дистрофий // Мо- лекулярно-биологические технологии в медицинской практике. – Новосибирск. – 2009. –

С.174-183.

УДК 61:57

ВЛИЯНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ И ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ Харисова Э.З.

ФГБО ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 420138, РТ, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, учебно-лабораторный корпус.

Рассмотрено положительное и отрицательное влияние профильного обучения на организм мальчиков 11 летнего возраста. Показано, что показатели двигательной активности и центральной гемодинамики выше у общеобразовательного класса по сравнению с гуманитарным. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. 10.

Ключевые слова: мальчики 11 лет, гуманитарный профиль обучения, двигательная активность, центральная гемодинамика.

Харисова Эндже Зиннуровна, аспирант ПовГАФКСиТ, тел 89046708432, e-mail: endje.89@mail.ru

Having reviewed the positive and negative effects on the body profile training of boys 11 years of age. It is shown that the levels of physical activity and central hemodynamics higher in general education classes compared with humanitarian.

Il. 1. Tab. 1. Refs. 10 titles.

Keywords:boys 11 years, the humanitarian training, motor activity, central hemodynamics.

Одной из актуальных задач физиологии является изучения адаптивных механизмов, особенно в период формирования основных физиологических систем, совпадающий с периодом обучения, с целью оптимизации процессов формирования приспособительных реакции, сохранения и укрепления здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса

[5].

Профильное обучение является лишь средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Положительным в профильном обучении является то, что она обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования; создает условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ; способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностя-

873

ми; расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготавливает выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования [1].

Отрицательная сторона профильного обучения заключается в том, что разработка новых учебных программ приводят к увеличению учебной нагрузки на учащихся, а это, в свою очередь, создает условия для возникновения напряжения и утомления ребенка из-за внедрения дисциплин без учета возрастно-половых и морфофункциональных особенностей детей и подростков [2, 3].

Представленные в литературе данные свидетельствуют, что число здоровых учащихся к окончанию обучения в школе составляет 1-4%, за последние десятилетия на 30-60% увеличилось количество детей с патологией вегетативной, эндокринной, костно-мышечной систем [4]. В связи с усложнением и увеличением учебной нагрузки, неблагоприятными социальноэкономическими и экологическими условиями, снижением двигательной активности у значительного числа школьников в конце учебного года выявляется повышенная невротизация, возрастает частота нарушений сердечно-сосудистой системы, характера обмена веществ[5].

Несоответствие программ и технологий обучения индивидуальным особенностям организма проявляется в сенситивном периоде онтогенеза, совпадающим с началом обучения и характеризующимся повышенной потребностью организма в двигательной активности в возрасте 11 лет, в котором начинает формирование оперативные (вегетативные) механизмы регуляции процессов адаптации к внешним воздействиям [6].

Актуальность и недостаточная теоретическая, экспериментальная проработка данного вопроса послужили предпосылкой для проведения настоящего исследования.

В связи с выше изложенным, целью настоящей работы является мониторинг показателей двигательной активности и центральной гемодинамики мальчиков 11 лет при различных режимов обучения.

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №78» г. Казань в декабре 2014 года. Обследованы два (общеобразовательных, гуманитарных) класса. В каждом исследуемом классе было по 15 мальчиков 11 летнего возраста. Дети гуманитарных классов (ГК) посещали 3-х часовые занятия по русскому языке, литературе, истории. Дети, занимающиеся в общеобразовательных классах (ОК) дополнительных занятий не посещали.

С помощью многофункционального комплекса многопараметрового мониторинга «Микролюкс Кентавр» (Челябинск, ООО «Микролюкс»), позволяющего, кроме записи реограммы и электрокардиограммы, автоматически проводить расчет спектральных характеристик изучаемых параметров, определяли показатели центральной гемодинамики: частота сердечного сокращение (ЧСС), среднее артериальное давление (АД среднее), ударный (УО) и минутный (МО) объем крови, сердечный (СИ) и ударный индекс (УИ). Регистрация данных биоимпедансного мониторинга производилась в режиме реального времени с последующим спектральным разложением их вариабельности за 500 ударов сердца [7]. Перед проведением записи на реограмме и электрокардиограмме исследуемый находился в горизонтальном положении в течение 30 мин.

При помощи шагомера «Omron» определяли суточный уровень двигательной активности и его распределили по дням недели.

Статическую обработку полученных данных проводили с помощью компьютерных программ Statistica 8.0 и Biostat. Среднее значения представлены в виде M ± ϭ. Вероятность межгрупповых различий определяли с помощью однофакторного дисперсионного анализа и критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р ˂0,05.

Интерпретируя показатели центральной гемодинамики, при ортостатической нагрузке у учеников, которые занимаются по кадетской профильной и общеобразовательной программе показали статистически существенные изменения с доверительной вероятностью

0,95.

874

Показали ЧСС у учеников, в положении «лежа», гуманитарного профиля выше на 6,6% (80,2±1,46 уд/мин), по сравнению общеобразовательным (75,2±0,94 уд/мин). В положении «сидя» наблюдается такая же картина: показатели ЧСС общеобразовательного класса ниже на 5% (82,5±1,44 уд/мин), по сравнению с гуманитарным классом (86,6±1,16 уд/мин). Это объясняется тем, что у учеников, занимающихся меньшей умственной нагрузкой, сердца работает экономнее [8].

По показателям АД среднее, УОК, МОК, УИ, СИ и в исходном положении «лежа» и «сидя» у учеников гуманитарного класса ниже по сравнению общеобразовательным. Для наглядного просмотра средних значений гемодинамических показателей можно воспользоваться таблицей.

Таблица

Показатели центральной гемодинамики мальчиков 11 летнего возраста при ортостатической нагрузке

Положение «лежа»

|

ЧСС |

АД среднее |

УОК |

|

|

МОК |

|

УИ |

|

СИ |

Группы |

(уд/мин) |

(мм.рт.ст.) |

(мл) |

|

|

(л/мин) |

|

(мл/м2) |

|

(л/мин/м2) |

ОК |

75,2±0,94 |

112,8±2,22 |

39,3±0,39 |

|

|

2,95±0,05 |

32,01±0,54 |

2,41±0,05 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ГК |

80,2±1,46 |

104,1±0,64 |

36,2±0,39 |

|

|

2,90±0,06 |

29,39±0,89 |

2,35±0,08 |

||

|

|

|

Положение «сидя» |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Группы |

ЧСС |

АД среднее |

УОК |

|

МОК |

|

УИ |

|

СИ |

|

|

(уд/мин) |

(мм.рт.ст.) |

(мл) |

|

(л/мин) |

|

(мл/м2) |

|

(л/мин/м2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ОК |

82,5±1,44 |

101,1±2,44 |

33,1±1,03 |

|

|

2,72±0,09 |

|

26,94±0,87 |

|

2,22±0,07 |

ГК |

86,6±1,16 |

95,6±0,74 |

30,1±1,03 |

|

|

2,60±0,09 |

|

24,40±1,03 |

|

2,10±0,09 |

И в гуманитарном и общеобразовательном классе, ЧСС, при переходе из горизонтального положения в вертикальное, среднее значение повышается (ГК 80,2˂ 86,6 уд/мин; ОК 75,2˂82,5 уд/мин). В основе механизма увеличения ЧСС при ортостатическом воздействии лежит перераспределение крови, т.е. депонирование ее в положении сидя происходит в основном в нижних конечностях. По остальным показателям центральной гемодинамики у учеников и гуманитарного и общеобразовательного класса, при переходе из горизонтального положения в вертикальное, среднее значение снижается: АД среднее (ГК 104,1˃95,6

мм.рт.ст.; ОК 112,8˃101,1 мм.рт.ст.); УОК (ГК 36,2˃30,1 мл; ОК 39,3˃33,1 мл); МОК (ГК 2,90˃2,60 л/мин; ОК 2,95˃2,72 л/мин); УИ (ГК 29,39˃24,40 мл/м2; ОК 32,01˃26,94 мл/м2);

СИ (ГК 2,35˃2,10 л/мин/м2; ОК 2,41˃2,22 л/мин/м2). Этот факт, можно объяснить тем, что в результате перехода в вертикальное положение у мальчиков 11 летнего возраста вызывает снижение АД средней, УОК, МОК, УИ, СИ, так как ЧСС повышается из-за скопления крови в нижних конечностях и уменьшение возвратного притока крови к сердцу. Поэтому компенсаторная реакция организма является повышение ЧСС для сохранения АД средней, УОК, МОК, УИ, СИ [9].

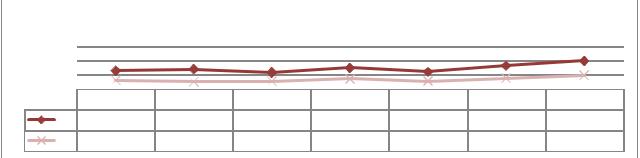

Интерпретируя показатели суточной двигательной активности по дням недели можно заметить, что тенденция изменений у школьников разная (рисунок). С понедельника на вторник двигательная активность у общеобразовательного класса возрастает, что объясняется врабатыванием после выходных дней. У гуманитарного класса наблюдается самые низкие значения недельной шагометрии. К среде снижается у обеих классов. Данное снижение можно объяснить наступлением утомления, связанные с учебной деятельностью школьников, причем в среду у общеобразовательного класса наблюдается самые низкие значения недельной шагометрии. В четверг показатели снова увеличиваются. В пятницу тоже наблюдается снижение шагов. В субботу двигательная активность увеличивается по сравнению с понедельником. Этот факт можно связать с неусидчивостью детей во время перемены и после недельной учебной нагрузки [10]. В воскресные дни обеих классов наблюдаются самые вы-

875

сокие значения недельной шагометрии. Именно воскресенье они компенсируют не пройденные, за будни, шаги.

Рис. Динамика двигательной активности мальчиков при различных режимах обучения.

Таким образом, при ортостатической нагрузке (при переходе из горизонтального положения в вертикальное), среднее значение снижается по всем исследуемым показателям центральной гемодинамики, кроме частоты сердечного сокращения. Двигательная активность исследуемых мальчиков в общеобразовательном классе выше на 1 – 2 тысячи локомоции, чем у мальчиков гуманитарного класса. Данный факт свидетельствует о перегруженности учебной нагрузкой детей с гуманитарным профилем образования.

Библиографический список

1.Анищенко В.А. Проектирование образовательных систем в условиях непрерывного профессионального образования. Аксиологический подход: Учебно-методическое пособие / В.А. Анищенко. -Уфа : РИО РУНМЦ МО РБ, 2006. 80 с.

2.Меркулова Р.А. Производительность сердца при мышечной работе у спортсменов разного возраста [Текст] / Р.А.Меркулова, В.Н. Хельбин. – М.: Советский спорт, 2011. – 103 с.

3.Sirard JR, Pate RR: Physical activity assessment in children and adolescents. Sports Med 2001, 31(6):439-454.

4.Безруких М. М. Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе: методология анализа, формы, методы, опыт применения: методические рекомендации /М. М. Безруких, под ред. М. М. Безруких, В. Д. Сонькина. М., 2002. - 117 с.

5.Комарова О.А. Изучения адаптивных возможностей подростков с различными режимами обучения по показателю сердечного ритма / О.А.Комарова, А.И.Федоров, Э.М.Казин // Ва-

леология. – 2012. № 2. –С. 26-29.

6.Алифанова Л. А. Влияние двигательной активности в процессе академического урока на здоровье и развитие школьников / Л. А. Алифанова // Педиатрия. 2002. - №6. - С. 37-41.

7.Мавлиев Ф.А. Гендерные особенности вариабельности параметров кардиогемодинамики у лиц юношеского возраста с разной двигательной активностью: Автореф. дис…канд. биол. наук. – Набережные Челны, 2009.- 23 с.

8.Меркулова Р.А. Производительность сердца при мышечной работе у спортсменов разного возраста [Текст] / Р.А.Меркулова, В.Н. Хельбин.- М: Советский спорт, 2011.- 103 с.

9.Мустафина Р.Г. Морфофункциональные особенности и умственная работоспособность школьников 13 лет различных режимов обучения и двигательной активности: Автореф. дис…канд. биол. наук. – Казань, 2005. – 24 с.

10.Sirard JR, Pate RR: Physical activity assessment in children and adolescents. Sports Med 2001, 31(6):439-454.

876

УДК 796.01

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, ВЛИЯЮЩИХ НА СНИЖЕНИЕ ИММУННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ Чернушевич Т.К., Скутина М.А., Линькова-Даниелс Н.А.

Уральский государственный университет путей сообщения, 620034 , г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 60.

Теmpsmart agency, Brisbane, Australia

Данная статья рассматривает проблемы связанные с понижением уровня иммунитета у студентов высших учебных заведений. Выявлено, что основными причинами пониженного иммунного состояния являются нарушения в режиме питания, сна, отдыха, студенты часто испытывают состояние утомления, стресса.

Библиогр. 6 назв.

Ключевые слова: иммунитет, здоровый образ жизни (ЗОЖ), студенты, сон, стресс, рациональное питание.

Чернушевич Таисия Константиновна, студентка 5 курса УрГУПС, тел. +7 965 505 37 12, e- mail: tk_ch@mail.ru

Скутина Мария Александровна, студентка 5 курса УрГУПС, тел. +7 912 04 39 058, e-mail: skutina_m_a@mail.ru

Линькова-Даниелс Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания, помощник врача, агентство «Темпсмарт», Австралия (Register Nurse Tempsmart, Australia) тел.: +7 952 725 97 69, e-mail: linkovadaniels@gmail.com

This article examines the problems associated with a decrease in the level of immunity in university students. Revealed that the main causes reduced immune status are in violation of diet, sleep, rest, students often experience a state of fatigue, stress.

Keywords: immunity, healthy lifestyle, student`s psycho physiological state.

Актуальность. В настоящее время проблема здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов приобретает особое значение. С одной стороны, современный учебный труд имеет достаточно высокую степень интенсификации и информатизации, что требует от организма обучающихся дополнительных функциональных резервов [1, 2, 3, 4, 8]. С другой стороны, наблюдается снижение иммунной активности организма студентов [1].

Признаки снижения иммунной активности: быстрая утомляемость; хроническая усталость; сонливость или, наоборот, бессонница; головная боль; ломота в мышцах и суставах. Следующий этап - бесконечные "болячки", инфекционные и вирусные заболевания. Последняя стадия - хронические болезни и осложнения [2].

Резкое снижение иммунитета возникает при стрессах и больших физических и психологических нагрузках, что позволяет отнести учащихся к группе риска [2]. Особое значение имеет не соблюдение здорового образа жизни в условиях учебной деятельности [2]. Таким образом, возникла необходимость изучения причин снижения иммунитета у студентов, с целью выявления факторов риска, характерных для данной группы населения.

Цель исследования – выявление факторов риска, влияющих на снижение иммунной активности организма студентов.

Задачи исследования – изучение образа жизни студентов в период активной учебной деятельности.

Методы исследования – анализ современной литературы, анкетирование и опрос студентов Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). В анкетировании приняли участие 120 студентов с 1-3 курсы (юноши и девушки) в возрасте 18-21 год.

877

Анализ режима питания студентов. Согласно методике рационального питания Покровского, для студентов в возрасте18-25 лет энергетическая ценность рациона равна 2800 ккал/сут. Суточная потребность в питательных веществах составляет: белков - 74 г (60% животных и 40% растительных), жиров - 86 г (70 % животных и 30% растительных), углеводов - 383 г [1]. Анкетирование студентов показало, что почти все студенты (94,7%) осознают необходимость рационального питания для людей умственного труда, однако, за рационом питания следят недостаточно тщательно. Так, лишь 57,9% студентов из всех употребляют мясо каждый день, 36,8% опрошенных едят мясо один раз в 2-3 дня, а 5,3% студентов один раз в неделю. Отмечено, что 15,8% респондентов употребляют рыбу каждый день, однако такое же число студентов не едят рыбу вообще, 68,4% опрошенных ест рыбу 1 раз в неделю. Около четверти студентов употребляют фрукты и овощи каждый день, 57,9 % опрошенных – 1 раз в

2-3 дня, 42,1% - 1раз в неделю [5].

Исследование выявило, что около половины студентов имеют нарушения в рационе питания, значительно снижено употребление мяса, фруктов, овощей, молочных продуктов. Такое отношение к питанию нарушает сбалансированность энергозатрат к энергопотреблению, может отразиться на самочувствии и работоспособности студентов [1]. 45% студентов часто жалуются на плохое самочувствие, усталость, депрессию, ухудшение памяти, головные боли. Интересно, что всего 21% опрошенных принимают витамины в весенний и осенний период. Выявлено, что ОРВИ и гриппом студенты болеют 3 - 4 раза в год, что указывает на достаточно низкий уровень защиты организма от инфекции.

Анализ режима сна студентов. Результаты исследования показали, что студенты старших курсов страдают хроническим недосыпом, что сказывается на психофизиологическом состоянии и непосредственно влияет на иммунную систему. Так, у студентов 1 курса начальные симптомы нехватки сна имеют 25% опрошенных, среди студентов 4 курса уже 85% имеют симптомы недостатка сна и 60% обладают ярко выраженным недосыпом. Наиболее распространенными признаками нехватки сна среди студентов 1, 2 курсов являются: снижение устойчивости к стрессу, забывчивость. У студентов 3, 4 курсов прослеживается снижение работоспособности, излишняя раздражительность [7]. Анкетирование показало, что постоянная нехватка сна вызывает хронический недосып, который, в свою очередь, ведет к снижению работоспособности, вызывает излишнюю раздражительность, отрицательно сказывается на состоянии здоровья, обмене веществ и на иммунитете [6].

Анализ эмоционального состояния студентов. Тестирование на наличие симптомов стресса у студентов выявили, что самыми распространенными являются низкая работоспособность и повышенная утомляемость (у 54% опрошенных), страх и тревога (у 55% опрошенных), повышенная отвлекаемость и плохая концентрация внимания (у 52% опрошенных). Во время напряженного умственного труда, связанного с периодом сессии, 40% студентов испытывают головные боли. В период таких тяжелых учебных нагрузок 34% опрошенных страдают от плохого настроения, депрессии и раздражительности, 30% теряют уверенность в себе. 23% студентов испытывают проблемы со сном. Боли в животе, проблемы с желудочно-кишечным трактом и боли в сердце появляются у 10% опрошенных студентов

[4].

Выводы. Поддержание иммунитета – это особый план мероприятий, подобранный индивидуально для каждого человека, включающий в себя описанные выше критерии и учитывающий физиологию и психологию определённого человека, желающего повысить уровень своего здоровья. Принципы поддержания иммунитета может выполнять каждый человек, для этого не требуется иметь специальную подготовку, а поддержания отличного уровня здоровья и всей жизни в целом доступно всем.

Анкетирование показало, что у половины студентов Уральского государственного университета путей сообщения наблюдаются нарушения в режиме питания, больше, чем у половины студентов нарушения в режиме сна, более половины респондентов испытывают

878

состояние утомления, стресса, тревоги [8]. Такое отношение к своему образу жизни оказывает отрицательное влияние на функциональное состояние студентов и способствует снижение иммунитета.

Библиографический список

1.Бароненко В.А., Раппопорт Л.А. Культура здорового студент: учеб. пособие / Под ред. В.А. Бороненко, Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2003. Гл. 8. С. 98-162.

2.Веретенников, В.Л. Коррекция психофизического состояния студентов на основе интегрального показателя адаптированности к обучению в вузе./ В.Л. Веретенников // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011. №10(80). – 51 с.

3.Глиненко В.М. Основные гигиены и экологии человека: учеб.-методическое пособие / В.М. Глиненко, В.А.Лакшин, С.А.Полиевский идр. М.: МГМСУ, 2011. Гл.7. С. 64-120; Гл. 8. С. 123-137.

4.Линькова-Даниелс, Н.А., Ершова, А.В. Анализ депрессионного состояния студентов очной формы обучения. // Проблемы качества физкультурно-оздоровительной здоровье сберегающей деятельности образовательных учреждений: Матер. междунар. науч.- практ. конфер.. Екатеринбург, РГППУ, 2013.- С. 97-100.

5.Путякова А.С., Линькова Н.А. Проблема вопросов питания студентов как части здорового образа жизни. // Валеологические проблемы здоровье формирования подростков, молодежи, населения: Матер. 10-й междунар. науч.-практ. конфер. - Екатеринбург, РГППУ, 2014. - С. 257-260.

6.Хаитов Р.М Иммунология: учебник для студентов медицинских вузов. - М.: ГЕОТАР, 2006.-С.320.

7.Чернушевич Т.К., Скутина М.А., Линькова Н.А. Хроническое недосыпание – фактор снижения психофизического здоровья студентов. Валеопедагогические проблемы здоровье формирования подростков, молодежи, населения: Матер. 9-междунар. Научно-практ. Конф. Молодых ученых и студентов – Екатеринбург, РГППУ, 2013. – С. 193-194.

8.Чернушевич Т.К., Скутина М.А., Линькова Н.А. Проблемы сна у студентов и его профилактика во время учебного процесса. Современные проблемы образования, физического воспитания и здоровья молодежи: Сборник научных статей I общероссийской научнопрактической конференции молодых ученых и студентов 30 апреля 2014 г. – С. 199-201.

УДК 612.176.4

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗМА ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК Шаяхметов Н.Н., Ардеев Р.Г.

Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета, РБ, 452681, г.Нефтекамск, ул.Трактовая, 1.

Статья посвящена изучению влияния на организм нагрузок малой мощности. Данная нагрузка способствует восстановлению двигательных функций, координации движений, а также являться способом поддержания оптимальной работоспособности организма и функционирования сердечно-сосудистой системы. Можно считать, что изучение велоэргометрической нагрузки малой мощности позволяет расширить понимание этих физиологических процессов на организм.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, физическая нагрузка малой мощности, реабилитация.

879

Шаяхметов Назар Насимович, кандидат биологических наук, доцент кафедры филологии, журналистики и общегуманитарных дисциплин, тел.: 89899597250, e-mail: profkomnfbgu@yandex.ru

Ардеев Разиль Гаилевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры физической культу-

ры и спорта, тел.: 89177677779, e-mail: even78@inbox.ru

The article is devoted to studying the effects of loads low power. This load promotes recovery of motor function, motor coordination, as well as be a way to maintain optimal health of the body and the functioning of the cardiovascular system. It can be considered that the study of exercise load low power allows you to extend the understanding of these physiological processes in the body.

Keywords: cardiovascular system, physical activity low power, rehabilitation.

Современное общество страдает от множества проблем, одной из которой является ограничение двигательной активности. В свою очередь двигательная деятельность, как известно, является одним из факторов, определяющих структурное и функциональное формирование аппарата кровообращения. От того, как работает сердце в условиях различных двигательных режимов, выполняя насосную функцию, во многом зависит здоровье человека, его физическая работоспособность, функциональные и резервные возможности организма [1,2].

Причины малоподвижного образа жизни могут быть самые различные: во - первых, много времени занимает работа с компьютером и документами, что существенно ограничивает двигательную активность. Во - вторых, есть, к сожалению, огромное количество людей, которые ограничены в двигательной активности поневоле, т.е. у них имеются нарушения в регуляции и функционировании опорно-двигательного аппарата, причины которого могут быть самые разнообразные. Например, только в России около 500 тысяч людей страдают от болезни Паркинсона, которая в большинстве случаев приводит к тремору, ригидности, замедленности движений, сложностям в обслуживании пациентом самого себя. Эти люди становятся обузой, как для своих родственников, так и большой проблемой для общества в целом. Также следует отметить, что практически всегда нейродегенеративный процесс в мозге затрагивает регуляцию и функционирование сердечно-сосудистой системы. Например, для клинически выраженной стадии болезни Паркинсона, сопровождающейся тремором, ригидностью, затруднением речи характерна ортостатическая гипотензия, адренергическая денервация, сердечная недостаточность [3].

Крайне недостаточно разработаны вопросы реабилитации таких больных. Хорошо известно, что наиболее физиологичным способом восстановления и поддержания функций организма, как и опорно-двигательного аппарата, так и сердечно-сосудистой системы, являются физические нагрузки. Однако, к сожалению, не всегда имеется возможность применения активных форм двигательных действий. И в этом случае необходимо искать и находить альтернативные способы помощи. Изменения, происходящие в ответ на различного рода нагрузки, позволяют нам лучшим образом представить механизмы, обеспечивающие стабильность кровообращения тканей. Отделение показателей гемодинамики от регулирующих ее механизмов не позволяет получить полноценную картину системной реакции организма. Исследование гемодинамики наряду с регистрацией вариабельности ее параметров позволяет раскрыть особенности кровообращения с учетом сложных взаимодействий разных звеньев кровотока и определить те из них, которые наиболее активно вовлечены в исследуемый процесс [2,4]. На наш взгляд, одним из таких подходов является применение нагрузок малой мощности, которые выражаются в пассивном вращении педалей велоэргометра. Эта нагрузка, воздействуя очень мягко, с одной стороны может способствовать восстановлению двигательных функций, координации движений, а с другой являться способом поддержания оптимальной работоспособности организма и функционирования сердечно-сосудистой системы.

880