Иркутск 27-29.04.2015 том 1

.pdfThis article analyzes the construction of the training process skiers 1 sports category on the basis of consideration of biological rhythms. The study was conducted on a special stage of the preparatory period. The effect of the positive phase of the physical biorhythm on the test results, characterizing the performance skiers. Il. 3. Tab. 0. Refs. 10 titles

Keywords: athletes, skiing, training period, biorhythm, physical performance.

Актуальность. В последнее время физические нагрузки, выполняемые в спорте высших достижений, достигли предельных значений для организма спортсменов. В связи с этим значительно возрос интерес к другим факторам, которые могут влиять на спортивный результат. Весьма актуальной является проблема управления функциональным состоянием организма в процессе тренировки и спортивных соревнований [3].

Возникла необходимость поиска средств увеличения функциональных резервов за счет качественного улучшения тренировочного процесса. Рациональное построение тренировочного процесса в циклических видах спорта, в которых количественные параметры тренировочных нагрузок уже достигли околопредельных величин, весьма перспективно использование закономерностей биоритмов в функциональной деятельности человека для прогнозирования его состояния в режиме тренировки.

Проблемы хронобиологии интересуют ученых достаточно давно. Вопрос необходимости использования закономерностей организма человека в спорте впервые затронул Л.П. Матвеев в 1956 году. В настоящее время в исследованиях, посвященных биологическим закономерностям организма человека, рассмотрены вопросы связи спортивных результатов и рекордов с эндогенным годом спортсмена [1, 9, 10], вопросы десинхронозов у спортсменов, связанные с перелетом через несколько часовых поясов [7], изменение работоспособности в течение суток [4]. Наряду с этим, в литературе встречаются спорные и противоречивые моменты по поводу теории «Трех биоритмов»[4, 6]. Некоторые хронобиологии категорически отрицают наличие подобных «жестких» периодов у человека. Появились исследования, как отвергающие, так и подтверждающие наличие данных биоритмов. На основании обобщения выполненных в данном плане работ нельзя составить окончательное заключение. Можно сказать, что в изучении данного вопроса существует три направления.

К первому направлению можно отнести работы, в которых анализируется статистические данные по травмам, заболеваниям и спортивным результатам.Представители второго направления изучали проявления отдельных функции организма и другие показатели в разные фазы биоритмов. Представители третьего направления проводили длительные ежедневные наблюдения, замеры отдельных показателей и подвергали их математической обработке,

сцелью выявления периодичности.

Врезультате всех этих исследовании получены выводы, как подтверждающие, так и отрицающие наличие подобной периодичности. На сегодняшний день данная теория полностью не доказана, но и не опровергнута. Но вопрос наличия биоритмов и существенного влияния внутренних часов организма на процессы жизнедеятельности остается бесспорным. На наш взгляд, использование закономерностей организма человека в спорте весьма актуально. Сегодня ситуация в лыжном спорте такова, что объемы и интенсивность тренировочных нагрузок увеличиваются каждый спортивный сезон, годовые объемы нагрузок, выполняемых спортсменами близки к предельным величинам. Изменение и усложнение соревновательных программ лыжников, изменение условий проведения соревнований требует изменения и программ подготовки спортсменов. Проблема рационального построения тренировочного процесса является весьма актуальной и находится в центре внимания тренеров, спортивных врачей и физиологов. Необходимо изменять методику подготовки спортсмена, но увеличивать тренировочные нагрузки бесконечно нельзя. В связи с этим необходимость учета биоритмов лыжников при построении тренировочного процесса может быть рассмотрена как критерий поиска резерва функциональных возможностей спортсмена и роста спор-

841

тивного мастерства за счет качественного улучшения тренировочного процесса [5, 8]. Биологические ритмы отражают резервы функциональных систем организма спортсмена, а их постоянство характеризуют адаптационные возможности организма к меняющимся нагрузкам [2]. С этой точки зрения исследование закономерностей биологических ритмов и динамики результативности в тренировочном процессе лыжников является своевременным и перспективным.

Цель исследования: обосновать построение тренировочного процесса лыжниковгонщиков 1 спортивного разряда на основании учета инфрадианных биологических ритмов.

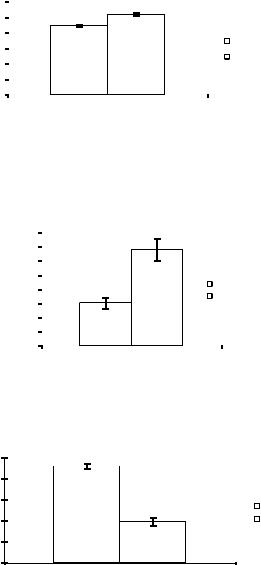

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 10 лыжников 1 спортивного разряда, средний возраст 16,8 ± 0,3 лет, стаж занятий лыжными гонками 6,5

± 0,5 лет. Исследование было проведено на базе БПОУ ОО «ОТММП» в сентябре-октябре 2013 года. Расчет биологических ритмов проводился с использованием компьютерной программы «Biorhythm», позволивший рассчитать индивидуальное течение физического, эмоционального и интеллектуального биоритмов. Индивидуальный тип работоспособности (хронотип) определялся по анкете Остберга «Жаворонки-совы». Психологическая составляющая тренировочного процесса оценивалась по анкете САН. Физическая подготовленность спортсменов оценивалась с помощью следующих контрольных испытаний:

-Многоскок (10-ти), характеризующий скоростно-силовую подготовленность. Длина прыжка фиксировалась стандартной рулеткой, с точностью до одного сантиметра. Учитывался лучший результат из трех попыток. Тест проводился на стадионе с естественным покрытием.

-Гарвардский степ-тест (ИГСТ), оценивающий работоспособность спортсмена и функциональное состояние сердечно – сосудистой системы. Высота ступеньки 50 см, время восхождения 5 минут, ритм восхождения 120 шагов/мин. После выполнения работы регистрировалась ЧСС на 2, 3, 4 минутах восстановления, рассчитывался ИГСТ. Тест проводился в лабораторных условиях.

-Кроссовый бег 5 км по пересеченной местности, характеризующий выносливость лыжников (скоростную). Результат фиксировался с помощью электронного секундомера с точность до одной секунды. Тест проводился на стадионе с естественным покрытием.

Анализ результатов. В исследованиях по изучению биоритмов у спортсменов уста-

новлено, что физический биоритм оказывает ведущее значение в изменении работоспособности спортсмена. В исследовании был определен физический биоритм, длина которого составила 23 дня. Первая половина биоритма (12 дней) – это положительная фаза цикла. В Данный период тренировочный процесс не имеет ограничений. В микроциклах, совпадающих с положительной фазой физического биоритма тренировочные нагрузки планировались большой интенсивности (контрольные, интервальные тренировки), либо тренировки максимальные по объему (длительные). В отрицательную фазу биоритма тренировочные нагрузки, выполняемые лыжниками, были снижены по объему и интенсивности. В отрицательной фазе тренировки - были направлены на развитие общей выносливости. Спортсмены выполняли кроссовую подготовку с малой интенсивностью, объем не превышал 12 км. При нулевой фазе биоритма (момент пересечения синусоиды с горизонтальной осью) спортсменам предлагалась работа на технику: имитация лыжных ходов, кросс низкой интенсивности. Фаза пересечения одновременно всех трех биоритмов: физического, эмоционального и эмоционального (3 дня в месяц) была днем отдыха. Кроме этого, при выполнении контрольных испытаний учитывалась не только положительная фаза биологического ритма, но и часы максимальной работоспособности спортсменов. В ранее выполненных исследованиях было показано, что лыжники, являющиеся по индивидуальному типу работоспособности «аритмиками», имеют максимальную работоспособность в период с 16 до 18 часов [5].

Такое распределение, на наш взгляд, способствует развитию функциональных возможностей организма спортсмена, что отражается в благоприятной оценке самочувствия спорт-

842

Заключение. Таким образом, биологические ритмы имеют значение для построения тренировочного процесса лыжников. Первые 12 дней физического биоритма являются благоприятным временем для выполнения соревновательных нагрузок и интенсивных тренировок. В этот период с большей вероятностью могут быть показаны высокие результаты и организм более адаптирован к максимальным нагрузкам. Вторая половина цикла характеризуется постепенным снижением различных физических возможностей человека. Спортсмен в этот период менее энергичен, быстрее устает, у него наблюдается снижение мышечного тонуса. В критическую фазу спортсмен более подвержен травмам. Для достижения положительного тренировочного эффекта и сохранения функциональных резервов организма спортсменов нагрузка на специальном этапе подготовительного периода годичного цикла лыжников гонщиков должна строиться с учетом индивидуальных биоритмов. В положительную фазу физического биоритма рекомендуется включать тренировки на развитие скоростных качеств, скоростной выносливости (работа большой интенсивности, значительные объемы); отрицательная фаза – тренировки должны иметь поддерживающий характер (работа на развитие общей выносливости, тренировки низкой интенсивности средние по объему). В нулевую фазу – тренировки должны быть направлены на совершенствование техники лыжных ходов (низкая интенсивность). Дни пересечения синусоид физического, эмоционального и интеллектуального биоритмов (критические дни) рекомендуется активный отдых.

Тренировки с учетом инфрадианных ритмов (физического) эффективны для построения подготовки лыжников 1 спортивного разряда в подготовительном периоде. Тренировочный процесс с учетом индивидуальных биоритмов способствует росту результатов, учету физиологических особенностей организма и, самое главное, индивидуализации тренировочного процесса спортсмена.

Библиографический список

1.Агаджанян Н.А. Биоритмы, среда обитания, здоровье / Н.А. Агаджанян, И.В. Радыш. –

М.: РУДН, 2013. – 362 с.

2.Апокин. В.В. Изменение адаптационных возможностей организма студентов спортивного и неспортивного факультетов в условиях перехода на зимнее время / В.В. Апокин, А.А. Повзун, Н.В. Васильева // теория и практика физической культуры.-2012.-№ 2.-

С.91-94.

3.Корягина Ю.В. Медико-биологические средства повышения работоспособности и восстановления спортсменов / Ю.В. Корягина, Л.Г. Рогулева, Т.П. Замчий, К.С. Зайцев //Фундаментальные исследования.- 2013.- № 10 - 8. С. 1753 – 1757.

4.Корягина Ю.В. Хронобиологические основы спортивной деятельности: монография / Ю.В. Корягина – Омск: Изд-во СибГУФК, 2008. – 264 с.

5.Корягина Ю.В. Биологические ритмы и адаптация к мышечной деятельности лыжников:монография / Ю.В. Корягина, Ю.П. Салова. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2013. - 146 с.

6.Кузнецов Ю. Биоритмы человека / Ю.Кузнецов.- Москва.: Амрита-Русь, 2006. - 380 с.

7.Повзун А.А. Сравнительный анализ сезонного изменения адаптационных возможностей организма спортсменок лыжниц по показателям биологического ритма / А.А. Повзун, В.А. Григорьев, В.В. Апокин, Ю.С. Ефимова // Теория и практика физической культуры.

– 2010. - № 8. - С. 95-98.

8.Салова Ю.П. Перспективы использования хронобиологических закономерностей организма человека в спорте / Ю.П. Салова // Материалы 12 Международной научнопрактической конференций «Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса». Общество Науки и Творчества.- Казань 2014, Часть 1.- С. 236-240.

844

9.Шапошникова В.И. Индивидуализация тренировочного процесса для здоровья и долголетия спортсмена / В.И. Шапошникова // Вестник спортивной науки. – 2008. - № 2. – С. 16-22.

10.Шапошникова В.И. Соревновательная деятельность и особенности периодов эндогенного годового цикла женского и мужского организма / В.И. Шапошникова, Г.А. Сергеев, В.А. Таймазов, Р.П. Нарциссов //Владикавказский медико-биологический вестник. 2011.

Т.12. № 19. С. 151-158.

УДК 615.825.1

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СТРЕТЧИНГА НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА Редькина И.А., Синельникова Т.В.

Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского, 644077, г. Омск, ул. Нефтезаводская,11.

Применение нетрадиционных средств оздоровительной гимнастики, в частности стретчинга для профилактики и коррекции шейного остеохондроза.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, стретчинг, шейный остеохондроз, женщины зрелого возраста.

Редькина Ирина Алексеевна, студентка 2 курса ОмГУ им.Ф. М. Достоевского, тел

89136457766,e-mail:89045874025@mail.ru

Синельникова Тамара Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания ОмГУ им.Ф. М. Достоевского, e-mail:tomasin1.71@mail.ru

The use of non-traditional means of improving gymnastics, particularly stretching for prevention and correction of cervical osteochondrosis.

Keywords: therapeutic physical culture, stretching, cervical osteochondrosis.

Актуальность нашей темы состоит в том, что в современном обществе болезни позвоночника, в том числе и остеохондроз, распространены в такой степени, что, по-видимому, почти каждый человек страдает от них рано или поздно. Остеохондроз шейного отдела позвоночника - коварное заболевание. Возрастной порог заболеваемости падает с каждым годом, поэтому сейчас проблема лечения шейного остеохондроза стоит так остро, как никогда раньше.

Шея предназначена природой не только для того, чтобы удерживать голову и поворачивать ее в разные стороны, что, кстати, с годами для людей нетренированных, не следящих за своим здоровьем, становится делом довольно сложным. Через область шеи проходят спинной мозг, артерии, питающие головной мозг, нервные корешки и стволы, осуществляющие нервную связь с руками, сердцем, легкими. Жалобы при этом виде остеохондроза самые разнообразные: боли в сердце, головные боли, головокружение с кратковременной потерей сознания (из-за нарушений кровоснабжения головного мозга), боли в плечевом суставе или по всей руке[3].

Шейный остеохондроз представляет собой дистрофические изменения межпозвоночных дисков в области шеи, к которым приводят несимметричная работа мышц, а также нерациональная нагрузка. Чаще всего остеохондроз шейного отдела позвоночника возникает у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Эта болезнь является профессиональной для писателей, программистов, офисных работников, бухгалтеров и т.п. Представители этих профессий немало времени вынуждены проводить в одном и том же положении. Таким обра-

845

зом, неудобные позы, привычка при сидении опираться на одну руку, лежащую на столе, или наклонять голову в одну сторону, замирание в одной позе надолго, гиподинамия – все это и приводит к возникновению такого недуга, как шейный остеохондроз [1].

Любому человеку, который страдает заболеваниями позвоночника в области шеи, следует знать, что лечебная гимнастика при шейном остеохондрозе, в отличие от комплекса упражнений, которые выполняются при остеохондрозе в других областях позвоночника, отличается более щадящим воздействием на поврежденные ткани. Все дело в том, что область шеи наиболее подвижна по сравнению с другими областями позвоночника. Поэтому неосторожные резкие движения головы в сторону могут спровоцировать, прежде всего, нарушение кровообращения, что в будущем приведет к компрессии сосудов, а это в свою очередь вызовет значительное ухудшение состояния человека.

Внастоящее время встает вопрос о применении новых, современных, нетрадиционных средств оздоровительной гимнастики, в частности стретчинга, для профилактики и коррекции шейного остеохондроза.

Объект исследования: лечебная гимнастика при шейном остеохондрозе у женщин зрелого возраста.

Предмет исследования: содержание и средства лечебной гимнастики с применением стретчинга для профилактики и коррекции шейного остеохондроза у женщин зрелого возраста.

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику лечебной гимнастики с применением стретчинга для профилактики и коррекции шейного остеохондроза у женщин зрелого возраста.

Гипотеза: применение лечебной гимнастики при шейном остеохондрозе вне фазы обострения у женщин зрелого возраста позволит улучшить состояние здоровья лиц данной категории.

По мнению многих авторов, стретчинг - это комплекс упражнений, предназначенный для того, чтобы ваши мышцы были эластичными, а суставы гибкими и подвижными.

Специалисты считают, что у стретчинга есть много плюсов:

1. Благодаря растяжению мышц к ним поступает больше крови, они расслабляются и становятся более эластичными.

2. Суставы приобретают большую подвижность, в результате чего увеличивается гиб-

кость.

3. Лучшая профилактика против отложения солей.

4.Сосредоточенное, глубокое дыхание благотворно влияет на головной мозг, особенно после напряженного трудового дня.

• Возможность заниматься дома самостоятельно, в удобное для каждого время.

Внашем исследовании принимают участие женщины в возрасте 42-48 лет с диагнозом шейный остеохондроз. Занятия лечебной гимнастики для женщин зрелого возраста, с диагнозом шейный остеохондроз, с применением стретчинга проводятся на базе фитнесцентра «Европа» г. Омска. Нами составлены комплексы лечебной гимнастики, с применением статических и динамических упражнений стретчинга, дыхательных упражнений, танцевальных элементов, чтобы занятия были разнообразными и интересными. Занятия проводятся по следующей схеме: беседа с занимающимися о состоянии здоровья на данный момент времени, комплекс упражнений для подготовки организма к предстоящей работе, чередование упражнений лечебной гимнастики со статическими и динамическими упражнениями стретчинга, дыхательная гимнастика и упражнения на релаксацию и расслабление. Правильно подобранная физическая нагрузка с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины позволяет оказывать положительное влияния на организм человека, устраняет стрессовые факторы и негативные последствия, возникающие вследствие физического и психологического напряжения на производстве и в современных условиях жизни. Анкетирование

846

занимающихся показало эффективность применения лечебной гимнастики с элементами стретчинга для женщин зрелого возраста с диагнозом шейный остеохондроз. В настоящее время ведется обработка результатов воздействия нашей методики на состояние здоровья и физическую работоспособность женщин.

Таким образом, лечебная гимнастика помогает восстановить подвижность, способствует укреплению мышц и поддержанию в тонусе всего тела. Применение лечебной гимнастики с элементами стретчинга для укрепления мышц шеи и всего тела, позволит замедлить патологический процесс и способствовать профилактике данного заболевания.

Библиографический список

1.Все об остеохондрозе. http://www.rostmaster.ru/lib/ostal/

2.Епифанов В.А., Ролик И.С., Епифанов А.В. Остеохондроз позвоночника. Москва: ЗАО «Академический печатный дом», 2000. - 344 с.

3.Курпан Ю.И., Таламбум Е.А., Силин Л.Л. Движения против остеохондроза позвоночника. Москва: «Физкультура и спорт», 1987.

УДК 796.015.68

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ - ГОНЩИКОВ Румянцева Н.В., Белова Е.Л.

Вологодский государственный университет, 160000, г.Вологда, ул. Ленина, 15

Изучены некоторые параметры кардиодинамики, реографии и энергетического обеспечения мышечной деятельности квалифицированных лыжников. Установлен их индивидуальный ответ на однотипное содержание тренировочного процесса.

Табл. 2. Библиогр. 6 назв.

Ключевые слова: высококвалифицированные лыжники-гонщики, физическая нагрузка, индивидуализация функционального ответа.

Румянцева Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания и спортивных дисциплин, тел. 89115361142, e-mail: nvrum _skitur@mail.ru

Белова Евгения Людвиговна, кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека, тел. 89815065067941, e-mail: lab_ffk@mail.ru

Studied some parameters of cardiodynamic, rheography and energy security muscular activity of skilled skiers. Installed their individual response to the same type of content of the training process. Tab. 2. Refs. 6 titles.

Keywords: highly skilled skiers, exercise, individualization of functional response.

Центральным направлением развития спортивной науки является поиск общих закономерностей функционирования организма спортсмена. Однако для успешной реализации этих закономерностей в практике тренировочного процесса важнейшим условием качественного управления подготовкой квалифицированных спортсменов является повышение оперативности и точности управляющих воздействий на основе своевременной коррекции тренировочного процесса с учетом индивидуального текущего состояния и уровня специальной работоспособности спортсмена. Данная тенденция актуализируется возросшей конкуренцией и расширением содержания соревновательной деятельности в лыжных гонках, а так же различным уровнем социальных условий команд на уровне региона. По мнению ряда авторов, общие методические положения, дающие положительный эффект на большой группе

847

занимающихся, на индивидуальном уровне не всегда себя оправдывают. Практика спортивной деятельности показывает, что очень многие способные атлеты ушли из спорта, не раскрыв своих возможностей из-за того, что с ними работали по стандартной системе подготовки, не учитывающей в должной мере их индивидуальных способностей, функциональных резервов, адаптационных возможностей.

Индивидуализация тренировочного процесса должна, прежде всего, заключаться в построении долговременной последовательности тренирующих воздействий для конкретного спортсмена и способствовать максимальной реализации его прогнозируемого потенциала в возрастной зоне оптимальных возможностей или в намеченные тренером и спортсменом сроки [1, 3]. Как отмечает А.Л. Оганджанов, у каждого атлета имеется свой собственный потенциал, и вследствие этого, должна быть и собственная динамика тренирующих воздействий, свои темпы перехода к повышающимся нагрузкам [5]. Данное заключение подтверждается результатами ранее выполненных нами исследований, в которых в динамике активности ряда параметров ритма сердца, установлены изменения, отличающиеся от нормальной реакции, для конкретного спортсмена, установленной по усредненным параметрам. Эти изменения, являющиеся следствием чрезмерного напряжения организма под действием высоких тренировочных нагрузок, в отсутствии текущего контроля могли бы быть упущены, что возможно повлекло бы за собой ухудшение функционального состояния спортсмена и срыв его адаптации [1, 6]. В связи, с чем текущие адаптационные возможности должны оцениваться на основе сопоставления ранее достигнутых показателей по результативности и ведущим сторонам подготовленности с содержанием предшествовавшей тренировки. В этом случае все имеющие место отклонения в состоянии здоровья, вызванные передозировкой тренировочной нагрузки должны их снижением «с запасом» [5].

Вданном аспекте вопрос адекватности содержания тренировочного процесса функциональному состоянию спортсменов в настоящее время особенно актуален, так как низкое качество информации о состоянии организма атлетов ведет к многочисленным методическим ошибкам при их подготовке [3].

Воснову выработки целевых ориентиров долговременного роста спортивного мастерства должны быть положены, с одной стороны, результаты оценки резервных адаптационных возможностей спортсмена, а с другой – важнейшие параметры перспективной модели соревновательной деятельности. Центральным звеном индивидуализации тренировочного процесса является оптимально сбалансированный контроль функциональной подготовленности, позволяющий достичь высоких результатов, избежав издержек для здоровья, способствуя совершенствованию тренировочного процесса на основе поиска наиболее эффективных вариантов сочетания нагрузок и новых форм организации тренировочных занятий [2, 4]. Следует отметить, что при этом существенную роль играет учет срочных реакций организма спортсмена на ту или иную тренировочную нагрузку и в период восстановления. Он позволяет повысить эффективность занятия путем оптимизации норм нагрузки в зависимости от его индивидуальных особенностей [5], с применением современных технических средств он становятся более эффективным [4].

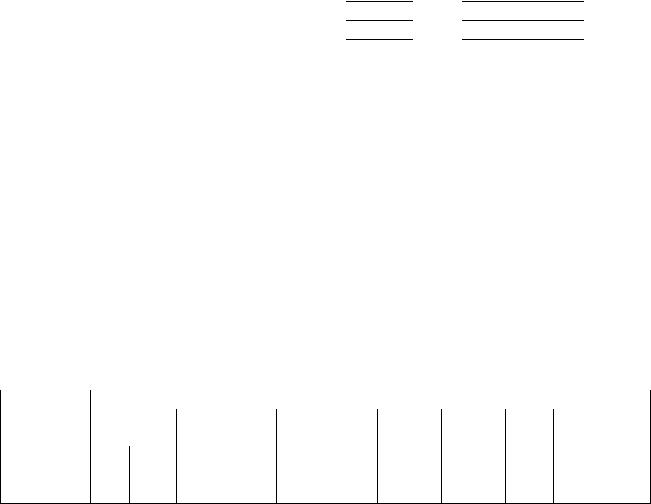

Целью нашего исследования явилось обоснование необходимости индивидуализации тренировочного процесса членов сборной команды Вологодской области по лыжным гонкам. Сравнению подвергнуты результаты первоначального функционального тестирования в начале подготовительного периода двух спортсменов юношей одной возрастной группы предстоящего спортивного сезона 1996-1997 г.р. Рассмотрены показатели кардиодинамики, спектрального анализа вариабельности сердечного ритма, некоторые показатели энергетического обеспечения мышечной деятельности и реографии. Рассмотрим показатели кардиодинамики спортсменов (табл.1).

848

Таблица 1

Показатели кардиодинамики у двух спортсменов юношей одной возрастной группы

Спортсмены |

|

ЧСС |

|

|

Артериальное давление |

|

|||

|

покой |

|

нагрузка |

покой |

нагрузка |

Восст. через 5 мин. |

|||

1 |

56 |

|

193 |

115 |

70 |

170 |

0 |

130 |

40 |

2 |

68 |

|

188 |

120 |

65 |

140 |

40 |

110 |

70 |

У спортсмена 1 в покое можно наблюдать тенденцию к урежению сердечного ритма, а ЧСС спортсмена 2 на 12 уд/мин выше, в то время как под воздействием нагрузки ЧСС первого спортсмена более реактивна и поднимается до 193 уд/мин, что на 12,4% превышает реактивность ЧСС второго спортсмена. Имеются различия в реакции артериального давления. У спортсмена 1 удлинен период восстановления после нагрузки, так через 5 минут диастолическое давление на 13% превышает данные покоя. У спортсмена 2 настораживает слабая реакция артериального давления на нагрузку, при нормотоническом типе реакции оно приходит в норму уже на 115 секунде после нагрузки. Отличаются спортсмены и по показателям вариабельности сердечного ритма. Так, общая мощность спектра первого спортсмена превышает аналогичный показатель второго на 51,2%, соотношение спектральных компонентов (VLF/LF/HF) выглядит как 46,3/16,9/36,8, общая мощность спектра под воздействием нагрузки снижается на 78,2%. У второго спортсмена соотношение спектральных компонентов следующее – 20/28,7/51,3; отмечено снижение общей мощности спектра на 52,3%.

Показатели реографии у спортсмена 1 соответствуют среднему уровню, в то время как у спортсмена 2 они высокие (табл. 2).

Таблица 2

Некоторые показатели энергетического обеспечения мышечной деятельности и реографии у двух спортсменов юношей одной возрастной группы

Спортсмен |

|

|

|

Показатели |

|

|

|

||

|

|

Анаэр. |

Мах. лактат |

Алактатная АнП% Объем УОК |

Индекс тя- |

||||

|

|

порог |

ммоль/литр |

мощность, |

от |

крови, |

|

жести го- |

|

|

|

W |

ЧСС |

|

Вт |

МАМ |

л |

|

меостаза |

2 |

|

240 |

180 |

7,22 |

775 |

30,9 |

4,75 |

110 |

127 |

2 |

|

220 |

170 |

5,65 |

655 |

33,6 |

5,13 |

117 |

120 |

По показателям энергетического обеспечения мышечной деятельности так же имеются различия. Так, анаэробный порог у первого спортсмена (180 уд/мин) выше, чем у второго (170 уд/мин) при более высоких максимальных показателях лактата (7,22 ммоль/л против 5,65 ммоль/л) и максимальной алактатной мощности (775 Вт против 655 Вт).

Таким образом, анализ полученных данных позволяет констатировать факт имеющихся различий морфофункционального статуса двух спортсменов. Игнорирование данного факта не будет способствовать достижению высоких результатов, повысит вероятность рисков перенапряжения и возможно перетренировки, что непосредственно скажется на состоянии здоровья юных спортсменов и успешности реализации их потенциала.

Библиографический список

1.Белова Е.Л. Постнагрузочные изменения функционального состояния организма квалифицированных лыжниц-гонщиц / Е.Л. Белова, Н.В. Румянцева // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Редакционная коллегия: Е. В. Старкова (главный редактор); Т. А. Полякова (научный редактор). Пермь, 2014. С. 33-36.

849

2.Врублевский Е.П. Методологические основы индивидуализации подготовки квалифицированных спортсменов / Е.П.Врублевский, Д.Е.Врублевский // Теория и практика физической культуры – 2007, №1. – С 46.

3.Копылов М.С. Модификация методики спортивной тренировки бегунов на средние дистанции на основе функциональной диагностики: автореф. дис. на соиск. учен. степ.канд. пед. наук: 13.00.04: защищена 30.05.13 / Копылов Максим Сергеевич. – Тюмень, 2013. – 24 с.

4.Лебединский В.Ю. Контроль функционального состояния организма спортсменовюношей в учебно-тренировочном процессе с использованием телеметрической системы / В.Ю.Лебединский, В.А.Бомин, О.В.Литвинова // Физическое воспитание студентов. – 2012, № 2. – С 54-56.

5.Оганджанов А.Л. Педагогические технологии индивидуализации тренировочного процесса в легкоатлетических прыжках / А.Л. Оганджанов // Теория и практика физической культуры. – 2007, №4. – С.2-7.

6.Румянцева Н.В. Особенности текущего функционального состояния высококвалифицированного спортсмена утром и вечером на основе составления индивидуального вегетативного портрета / Н.В. Румянцева, Е.Л. Белова, // Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. Редакционная коллегия: Е. В. Старкова (главный редактор); Т. А. Полякова (научный редактор). Пермь, 2014. С. 282285.

УДК – 37.03

ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ Сапегина Т.А., Зелинская Т.А.

Российский профессионально-педагогический университет 620088, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

Рассмотрены возможности формирования психических свойств личности на занятиях по физическому воспитанию у студентов педагогического вуза.

Библиогр. 5 назв.

Ключевые слова: физическая культура, психические процессы, студенты педагогического вуза.

Сапегина Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и ме-

тодики физической культуры, тел.: 89126349771, e-mail:t.sapegina54@yandex.ru

Зелинская Татьяна Александровна, студентка 4 курса ФИс РГППУ

Discussed the possibility of forming a mental processesof a person on the physical education of students of pedagogical universities.

Refs.5 titles.

Keywords: physical training, mental processes, students of pedagogical universities.

Регулярные занятия физической культурой (бег, тренажерный зал, плавание, аэробика) оказывают положительное влияние на психическое состояние человека. Даже в дни между тренировками вы будете чувствовать себя отлично.

Постоянные занятия физическими упражнениями тренируют не только тело человека, но и поднимают настроение, вселяют уверенность, укрепляют нервную систему, что связано с лучшим кровоснабжением головного мозга. По данным Г.Ф. Ланга, кровоснабжение головного мозга во время физической работы повышается с 0,3 до 0,4 л в минуту, т.е. на одну

850