Учебное пособие по геологии / 215_272

.PDFЧасть II. Инженерная геология

13. Введение в инженерную геологию

13.1. Предмет, задачи и методы инженерной геологии, взаимоотношения ее с другими геологическими науками

Инженерная геология — сравнительно молодая наука, возникшая в связи с инженерной деятельностью человека, как применение геологии к строительному делу. Происходившие аварии с построенными зданиями и сооружениями заставили интересоваться горными породами, залегающими в их основаниях. Увеличивающиеся по мере развития цивилизации число этажей строящихся зданий и размеры сооружений приводили к возрастанию нагрузок, передававшихся горным породам, что увеличивало их деформирование и в «работу» от сооружения стали вовлекаться все бó льшие массы пород. В силу нередко встреча- ющейся природной неоднородности массивов горных пород некоторые сооружения испытывали нежелательные неравномерные осадки, приводящие к перекосу сооружения и образованию в нем трещин, а в некоторых случаях и к авариям. Строительство плотин и создание водохранилищ еще более увеличило такую зону влияния. В массиве, вмещающем плотину, возникает не только сложное напряженно-деформированное состояние от массы плотины и передаваемой ей нагрузки от воды в водохранилище, но он подвергается и фильтрационному воздействию — вода, просачи- вающаяся под напором под плотиной и в обход ее, вызывает тече- ние таких нежелательных геологических процессов как растворение пород и перенос мелких ее частиц, что может отразиться на устойчивости сооружения. Ряд аварий, и даже катастроф, связанных с гидротхеническим строительством, произошедших в ряде стран, подхлестнули развитие инженерной геологии.

Появились и другие крупные сооружения с высокими требованиями к грунтам основания: тепловые, а затем атомные электростанции, машинные здание ГЭС и др. Развитию инженерной

215

геологии способствовали работы по проходке подземных горных выработок — шахт, туннелей, а затем и метрополитенов, при сооружении и эксплуатации которых необходимо было обеспе- чивать устойчивость пород в стенках и сводах и успешно бороться с подземными водами. Строительство сооружений и освоение территорий стало вестись не только на заведомо благоприятных грунтах, а всюду, в любых природных условиях: в областях активной вулканической деятельности и высокой сейсмической опасности, в многолетнемерзлой зоне литосферы, на заболоченных территориях, на слабых водонасыщенных глинистых отложениях и даже на илах. Необходимость решения разнообразных практических задач, возникающих при строительстве самых разных сооружений, возводимых во всевозможных природных условиях, потребовали всестороннего изучения геологических условий их возведения.

Под геологическими условиями в широком смысле понимают принадлежность рассматриваемого района к той или иной крупной структуре земной коры, к определенной свите и формации или магматическому комплексу, характеризующихся определенной степенью сохранности или тектонической раздробленности, наличием или отсутствием глубинных разломов, характером современных тектонических движений, определенной сейсмич- ностью, теми или иными криогенными условиями; сюда же относятся и общие условия обводнения пород — принадлежность к тому или иному артезианскому бассейну или трещиноватому кристаллическому массиву.

Под геологическими условиями в узком смысле понимают вещественный состав, структуру и состояние развитых на участке пород, мощности отдельных слоев и условия залегания толщи, размеры и залегание магматических тел, трещиноватость и пористость пород, физические, химические и механические свойства горных пород и изменение их по мере заглубления в массив, наличие пород растворимых в воде, закарстованность, просадочность, заболоченность и другие особенности, параметры водоносных горизонтов и химический состав подземных вод.

216

Инженерная геология занялась изучением геологических условий участков земной коры, на которых планировалось строительство сооружений или иная человеческая деятельность.

Задачами инженерной геологии стали получение каче- ственных и количественных характеристик свойств горных пород и изучение геологических процессов, оценка геологических условий с инженерных позиций, позволяющая сделать заключение о пригодности того или иного участка земной коры для строительства проектируемых сооружений, выбор наиболее благоприятных для намеченного строительства мест, исследование закономерностей функционирования системы геологи- ческая среда — сооружение (или производство тех или иных видов инженерных работ), изучение сущности процессов, происходящих при этом взаимодействии, названных инженерногеологическими (техногенными), разработка прогноза изменения свойств пород и течения инженерно-геологических процессов в породах основания сооружений, которые будут происходить в период строительства и эксплуатации сооружений, а также выдача рекомендаций по обеспечению устойчивости сооружений и нормальной их работы.

От других геологических дисциплин инженерная геология отличается тем, что в число объектов изучения она включа- ет инженерную деятельность человека как фактор, влияющий на геологическую жизнь земной коры.

Начиная со второй половины XX века воздействие инженерной деятельности людей на земную кору резко усилилось, что определилось главным образом стремительным ростом населения, бурным развитием городов, строительством промышленных предприятий и плотин, освоением многих месторождений полезных ископаемых. Только в Советском Союзе к моменту его распада длина берегов водохранилищ превысила величину экватора Земли (40 тыс. км), общая протяженность магистральных оросительных каналов стала сопоставима с расстоянием до Луны (300 тыс. км), магистральных трубопроводов — превысила половину этого расстояния, а площадь орошаемых земель достигла 180 млн. га. В

217

связи с этим в инженерной геологии появилась новая задача —

рациональное использование геологической среды.

В последние десятилетия следствием еще более бурного роста населения планеты и огромной концентрации его в отдельных районах, колоссального развития промышленности и транспорта, химизации сельского хозяйства, складирования отходов горного производства, сжигания огромного количества топлива и другой деятельности людей начали происходить такие глобальные изменения как повышение средней температуры земной поверхности, в результате чего повысился уровень мирового океана, произошли изменения в составе атмосферы, приведшие к утоньшению озонового слоя в верхних слоях атмосферы и к парниковому эффекту, на поверхности планеты активизировался процесс опустынивания, чему способствовала вырубка лесов. Особо же надо отметить прогрессирующее загрязнение окружающей среды всевозможными отходами бытового и промышленного характера, наносящими вред здоровью людей. В результате экологических просчетов и многочисленных аварий в первую очередь пострадали, конечно, воздух и поверхностные воды, но уязвимыми оказались и недра — горные породы и, особенно, подземные воды и почвы. Еще одной задачей инженерной геологии стала охрана геологической среды.

Итак, объектом исследований инженерной геологии являются верхние горизонты земной коры, а предметом — инже- нерно-геологические условия территорий и участков строительства разных сооружений, рациональное использование геологи- ческой среды и ее охрана.

Следует заметить, что объектом исследований других геологических наук также является земная кора, но предмет их другой — они изучают земную кору с других позиций. Геологическая наука, изучающая земную кору с точки зрения использования ее горных пород и минералов: в древности — в быту, а затем в промышленности и строительстве — геология месторождений полезных ископаемых, является в противоположность молодой инженерной геологии, одной из самых древних наук на

218

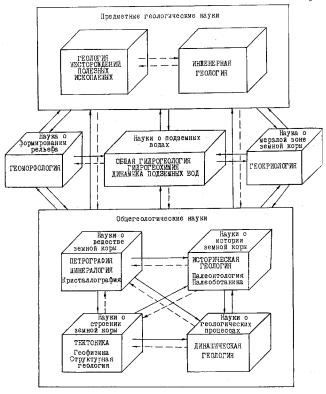

Земле. В пределах названных двух геологических наук, которые можно назвать предметными, заключены все основные геологи- ческие проблемы и задачи, входящие в круг практической деятельности человека, связанные с недрами. Действительно, любые геологические исследования и изыскания проводятся либо для поисков, разведки и добычи полезных ископаемых, либо имеют целью изучение, оценку и прогноз инженерно-геологических условий строительства отдельных сооружений и их комплексов или рационального освоения территорий. Обе эти отрасли геологии базируются на общегеологических науках, изучающих различные особенности земной коры (рис. 13.1).

Общегеологические науки, рассмотренные в части I, тесно связаны между собой, достижения в каждой из них способствуют развитию смежных, взаимное влияние их друг на друга отражено на рис. 13.1 стрелками: сильное — сплошной линией, слабое — пунктирной. Предметные геологические науки, особенно инженерная геология, развиваются в тесном контакте с науками о подземных водах: общей гидрогеологией, гидрогеохимией и динамикой подземных вод. Многолетнемерзлая зона земной коры, содержащая лед, характеризуется особым составом, строением и геологическими процессами, специфика ее изучается наукой геокриологией, а все инженерно-геологические исследования и изыскания в этой области проводятся на ее базе. Рассмотренные предметные геологические науки используют результаты геоморфологии. Инженерная геология тесно соприкасается с геодезией и гидрологией — наукой о поверхностных водах; эти три дисциплины входят основными составляющими в так называемый изыскательский цикл, используемый при проектировании любых сооружений и производстве строительных работ. При выполнении инженерных изысканий и написании от- чета по ним учитываются данные климатологии, метеорологии, физической географии и других естественных наук. В свою оче- редь инженерная геология служит базой для механики грунтов — обеспечивает ее исходными данными для расчета оснований сооружений.

219

|

Для решения научных и практических задач в инженер- |

|

ной геологии используется комплекс методов. Самым общим яв- |

|

ляется геологический метод, в основе которого лежит естествен- |

|

но-исторический анализ. Сущность его состоит в том, что исхо- |

|

дят из положения — геологическое строение того или иного уча- |

|

стка земной коры является результатом его геологического раз- |

|

вития, также как и течение тех или иных геологических процес- |

|

сов (в прошлом и в настоящем), и свойства пород, определяемые |

|

первоначально в значительной мере происхождением, меняются |

|

затем под действием преобразований, которые претерпевают по- |

|

роды на протяжении последующей геологической истории. Осу- |

|

ществляется изучение геологического строения при помощи гео- |

|

лого-съемочных, геофизических, буровых и горных работ, а свой- |

|

ства пород и параметры водоносных горизонтов — полевыми |

|

опытными работами, лабораторными исследованиями и натур- |

|

ными наблюдениями; последние три вида работ, а также геофи- |

|

зику можно отнести к экспериментальному методу. Любое круп- |

|

ное сооружение, построенное в определенных инженерно-гео- |

|

логических условиях также является экспериментом, особенно |

|

если за ним ведут тщательные инструментальные наблюдения. |

|

Использование полученного опыта при проектировании других |

|

сооружений в подобных инженерно-геологических условиях — |

|

суть метода аналогий (метода геологического подобия). Для круп- |

|

ных и уникальных сооружений, строящихся в сложных инже- |

|

нерно-геологических условиях, применяют метод моделирова- |

|

ния. В результате анализа математической модели или испыта- |

|

ния модели вещественной получают качественные и количествен- |

|

ные характеристики моделируемых объектов или процессов, на- |

|

пример деформируемости пород основания и осадку сооружения |

|

или фильтрационное движение воды под плотиной и развитие |

|

процесса растворения горных пород или суффозионного выноса |

|

мелких частиц из них. При обработке данных наблюдений и опыт- |

|

ных работ, установлении корреляционных зависимостей и выбо- |

Рис. 13.1. Место инженерной геологии в системе геологических |

ре расчетных значений показателей свойств горных пород и пара- |

наук о Земле |

метров водоносных горизонтов используют метод математичес- |

220 |

221 |

кой статистики. В последние десятилетия в инженерной геологии, как и в других науках, стал применяться метод системных исследований — объекты и процессы рассматриваются как целостные системы взаимосвязанных элементов, расположенных в определенном порядке, что помогает правильно понять сущность и взаимообусловленность объектов и процессов и получить возможность контроля и управления ими.

13.2. Основные разделы инженерной геологии

Слагающие инженерную геологию разделы можно распределить на двух уровнях — базовом и предметном. Истори- чески сложившимися разделами на базовом уровне являются инженерная петрология, инженерная геодинамики и региональная инженерная геология, в последние десятилетия активно формируются инженерная сейсмология и инженерное мерзлотоведение. На предметном уровне находятся специальная инженерная геология, охватывающая все виды инженерно-геологических изысканий для любого строительства, хозяйственного освоения территорий и производства инженерных работ и инженерная геология месторождений полезных ископаемых, занимающаяся рациональным и безопасным ведением горных работ и устойчи- востью горных выработок и карьеров. В стадии становления на предметном уровне находится мелиоративная инженерная геология и как самостоятельное направление оформляется инженерная геология рационального использования и охраны геологи- ческой среды (рис. 13.2).

Инженерная петрология занимается изучением горных пород в инженерном аспекте, главным образом определением физических, механических, фильтрационных и других свойств, а также установлением закономерностей их пространственного изменения, что необходимо для суждения о качестве оснований сооружений. Исследования свойств горных пород проводят как в условиях их естественного залегания (в поле), так и лабораторными методами.

222

Рис. 13.2. Структура инженерной геологии

Изучение природы свойств горных пород показало, что они зависят от множества факторов: состава, строения и формы залегания, определяемыми условиями их образования и последующими преобразованиями (уплотнение, метаморфизм и др.), современными геохимическими и биохимическими процессами, изменением напряженного состояния, обусловленного тектоническими и гравитационными силами, содержанием подземных вод и газов и другими факторами.

Инженерная геодинамика изучает геологические процессы и явления, протекающие в природе и вызываемые строительством сооружений и другой хозяйственной деятельностью человека — инженерно-геологические. В зависимости от действующих сил, физико-географической обстановки, состава пород и других факторов, геологические процессы могут протекать достаточно медленно, но могут носить и катастрофический характер. Как уже

223

отмечалось, техногенное воздействие на геологическую среду быстро возрастает, в связи с чем инженерно-геологические процессы приобретают все бó льшую актульность. Основные геологические процессы и создаваемые ими явления представлены в таблице 13.1.

Геологическиепроцессыпредставляютисключительныйинтерес в инженерном аспекте, так как они вызывают изменение рельефа и преобразование приповерхностной зоны земной коры, влияют на устойчивость сооружений и осложняют производство строительных и хозяйственных работ, а также добычу полезных ископаемых. При проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений в районах, где те или иные геологические процессы протекают бурно, возникают различные строительные проблемы. Строительство становится более дорогим, так как приходится возводить вспомогательные сооружения или осуществлять различные строительные мероприятия по борьбе с негативными процессами.

Региональная инженерная геология изучает закономерности формирования и пространственного распространения инже- нерно-геологических условий — совокупности факторов, определяющих условия инженерно-хозяйственного освоения территорий. Такими исследованиями охватывают значительные площади, проводят их главным образом на основе обобщения имеющихся различных геологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и других материалов с возможной постановкой специальных геолого-съемочных работ или маршрутного обследования. В результате их проведения составляют карты, на которых выделяют районы, характеризующиеся наиболее общими и в то же время существенными признаками, в качестве которых выступают: тектоническая структура, современные тектонические движения, состав горных пород, подземные и поверхностные воды, геологические процессы, рельеф, климат и др. По каждому району выполняют исчерпывающее описание общих закономерностей и частных его особенностей, включая качественные и количественные характеристики горных пород, вод, процессов и т. д.

224

|

|

|

|

|

|

Таблица 13.1 |

|

ПРОЦЕССЫ |

|

ЯВЛЕНИЯ |

|

||||

|

|

|

|

Природные |

|

|

|

Выветривание |

Кора (зона) выветривания. |

||||||

|

|

|

|

Каменные россыпи |

|

||

Удаление пород при |

Зона разуплотнения и тре- |

||||||

денудации и эрозии, |

ùèíû |

â |

подстилающих |

||||

вызывающие |

|

породах |

|

|

|||

уменьшение нагрузки |

|

|

|

|

|||

Движение |

времен- |

Промоины и овраги. Скло- |

|||||

ных потоков |

âîäû |

новые отложения |

|

||||

по поверхности |

|

|

|

|

|||

Течение рек |

|

|

Речные долины, эрозион- |

||||

|

|

|

|

íûå |

è |

аккумулятивные |

|

|

|

|

|

террасы в них |

|

||

Селевые потоки |

Размывы |

долин, |

грязе- |

||||

|

|

|

|

каменные отложения |

|||

Воздействие волн и |

Удаление пород из береговой |

||||||

течений |

íà |

|

берега |

çîíû, |

отложение разрушен- |

||

морей, |

îçåð, |

âîäî- |

ных пород в водоемах. Об- |

||||

хранилищ |

|

|

вально-оползневые явления |

||||

Деятельность |

ïî- |

Болота. Плывуны. Карстовые |

|||||

верхностных и под- |

пещеры и провалы. Проса- |

||||||

земных вод |

|

|

дочные блюдца и котловины |

||||

|

|

|

|

в л¸ссах. Воронки и разуп- |

|||

|

|

|

|

лотнение |

массивов |

горных |

|

|

|

|

|

пород, вызванные суффозией |

|||

Действие |

гравита- |

Оползни, обвалы, осыпи |

|||||

ционных сил |

|

|

|

|

|

||

Промерзание |

è îò- |

Бугры пучения, растрескива- |

|||||

таивание |

горных |

ние и полигональные образо- |

|||||

пород |

|

|

|

вания, наледи, термокарсто- |

|||

|

|

|

|

вые блюдца и котловины, |

|||

|

|

|

|

солифлюкционные |

подвиж- |

||

|

|

|

|

ные накопления |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

225 |

Деятельность ветра |

Ниши выдувания и скалы- |

||||||

|

|

|

|

останцы. |

Песчаные |

îòëî- |

|

|

|

|

|

жения — |

барханы, |

äþíû. |

|

|

|

|

|

Пылеватые |

отложения — |

||

|

|

|

|

л¸ссовые покровы |

|

||

Действие |

|

внутрен- |

Движение |

|

земной |

êîðû, |

|

них сил Земли |

|

магматизм |

|

и вулканизм, |

|||

|

|

|

|

землетрясения |

|

||

|

|

|

|

Техногенные |

|

|

|

Строительство |

ñî- |

Разрушение, деформации и |

|||||

оружений, |

|

разра- |

изменение |

|

напряженного |

||

ботка |

полезных |

состояния горных пород |

|||||

ископаемых |

|

|

|

|

|

||

Возведение |

плотин |

Затопление и подтопление |

|||||

и заполнение |

âîäî- |

территорий. |

Образование |

||||

хранилищ |

|

|

|

чаши проседания. Утечки |

|||

|

|

|

|

из водохранилища. Акти- |

|||

|

|

|

|

визация карстовых и суф- |

|||

|

|

|

|

фозионных |

явлений. Тех- |

||

|

|

|

|

ногенная |

|

сейсмическая |

|

|

|

|

|

активность |

|

|

|

Откачки подземных |

Воронки оседания |

|

|||||

вод, нефти и газа |

|

|

|

|

|||

Орошение |

|

сельско- |

Засоление |

приповерхност- |

|||

хозяйственных угодий |

ных пород и почв |

|

|||||

Накопление |

|

ïðî- |

Загрязнение |

подземных |

|||

мышленных и быто- |

вод и горных пород |

|

|||||

вых отходов |

|

|

|

|

|

||

Специальная инженерная геология является главной составной частью инженерной геологии. Ее основной задачей является изучение инженерно-геологических условий строительства и эксплуатации любых возводимых человеком сооружений и производства инженерных работ. Хотя современное состояние науки и техники позволяет возводить сооружения практически в

226

любых природных условиях, однако решение инженерных задач всегда должно основываться на технической целесообразности и экономической выгодности, а выполнить это можно только при условии достаточной изученности инженер- но-геологических условий. Осуществляется эта задача путем производства инженерно-геологических изысканий, являющихся часто комплексными научно-производственными исследованиями, направленными на решение практических вопросов для обоснования проектов строительства сооружений или выполнения других работ. В специальной инженерной геологии рассматриваются как общие закономерности функционирования системы геологическая среда — сооружение, методы и способы изучения оснований сооружений, так и специфические, в том или ином виде строительства. Учи- тывая, что оценка инженерно-геологических условий зависит от типа и размеров сооружения, влияния, оказываемого им на основание, требования, предъявляемые к строительным качествам геологической среды для разных сооружений неодинаковые; в связи с этим специальная инженерная геология подразделяется на ряд отраслей: инженерную геологию в промышленном и гражданском строительстве, гидротехническом и др.

Изучить инженерно-геологические условия строительства того или иного комплекса сооружений — это значит:

—изучить и оценить в инженерном аспекте геологические условия мест возможного его расположения;

—рекомендовать лучшее из них для строительства;

—геологически обосновать взаимное расположение сооружений — их компановку, а также типы, размеры и материал, из которого они будут возводиться;

—под каждым сооружением при помощи буровых и горных, геофизических и других видов изысканий детально изучить геологическое строение на необходимую глубину (в зависимости от конкретного сооружения) и обобщить его в виде геологи- ческих карт и разрезов;

227

—путем проведения полевых и лабораторных исследований изучить свойства горных пород, выдать проектировщикам расчетные показатели по каждой встреченной в пределах активной зоны от сооружения горной породе;

—произвести оценку инженерно-геологических условий проектируемых сооружений;

—рекомендовать глубину врезки сооружения в горные породы и необходимые инженерные мероприятия (при необходимости) для улучшения качества грунтов или их частичной замены;

—дать прогноз устойчивости сооружений на проектируемый срок, исходя из возможного изменения свойств пород во времени и течения геологических процессов — природных и вызванных или активизированных строительством или эксплуатацией этих сооружений.

Инженерная геология месторождений полезных ископаемых рассматривает широкий круг практических задач, возникающих при разработке месторождений самых разных полезных ископаемых, складировании отходов горного производства, изменении инженерно-геологических условий территорий, прилегающих к району добычи, в связи с созданием карьеров и горных выработок. Одной из главных задач является прогноз устойчивости горных пород в шахтах, карьерах

èотвалах. Особое внимание уделяется исследованию природы, механизма и закономерностей развития различных видов сдвижений и перемещений горных пород в выработках. В дополнение к оценке запасов и качества полезного ископаемого инженерно-геологическое изучение дает материалы для окон- чательной промышленной оценки месторождения, обоснования способов его разработки, конструкции горных выработок

èкарьеров, борьбы с водопритоком и связанными с ним негативными геологическими процессами, разработки мероприятий по рациональному использованию прилегающих территорий и их охране от загрязнений и других вредных последствий горного производства.

228

14. Инженерно-геологическая классификация горных пород (грунтов)

Рассматриваемая инженерно-геологическая классификация грунтов установлена ГОСТом 25100-95, введенным в действие с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации; она применяется при производстве инженерных изысканий, проектировании и строительстве.

Согласно упомянутого ГОСТа грунт — это горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека. Таким образом горные породы называют грунтом, когда они служат в качестве оснований или среды для зданий и сооружений или используются как строительный материал для их возведения. Поэтому в дальнейшем, понятие «грунт» и «горная порода» (находящаяся с сфере строительной деятельности) будут употребляться как синонимы.

Классификация грунтов включает следующие таксономи- ческие единицы, выделяемые по группам признаков:

—класс — по общему характеру структурных связей;

—группа — по характеру структурных связей с учетом их прочности;

—подгруппа — по происхождению и условиям обра-

зования;

—тип — по вещественному составу;

—вид — по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

—разновидность — по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

Наименования грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте.

I класс — скальные грунты — характеризуются жесткими структурными связями — кристаллизационными и цемента-

ционными; подразделяются на две группы: собственно скальные и полускальные.

229

Скальные грунты включают не выветрелые магматические (например, гранит), метаморфические (кварцит) и прочные осадочные (известняк) породы. Они отличаются высокой плотностью (2,65–3,1 г/см3), малой пористостью и умеренной трещиноватостью, высокой прочностью (предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии более 5 МПа), практически несжимаемы, невлагоемки и нерастворимы в воде, устойчивы в откосах, разрабатываются взрывным способом.

К полускальным грунтам относят такие осадочные породы как аргиллиты, алевролиты, песчаники на глинистом цементе (по типу — силикатные), трепела, диатомиты, опоки (кремнистые), мела, мергели, глинистые известняки (карбонатные), гипсы, ангидриты (сульфатные), каменная соль (галоидные), вулканические туфы (силикатные), а также выветрелые и тектони- чески подробленные магматические и метаморфические породы. Они характеризуются средней плотностью (2,20–2,65 г/см3), пористость может достигать 10–15 %, слабовлагоемки, что также сказывается на деформационных и прочностных свойствах — они слабо сжимаемы, предел прочности менее 5 МПа, некоторые из них не водостойки или растворимы в воде, разрабатываются ударным инструментом и взрывным способом.

II класс — дисперсные грунты — с механическими и водноколлоидными структурными связями; сюда относятся только осадочные породы. Класс разделяется на две группы — связных и несвязных грунтов.

Связные грунты в свою очередь подразделяют на три типа: минеральные (песчано-глинистые образования), органо-мине- ральные (илы, сапропели) и органические (торфы). Связные грунты имеют большой диапазон плотности — от 1,1 до 2,1 г/см3, пористость от 25 до 80 %, влагоемки, влажность изменяется в больших пределах (до 80 % и более), слабо водопроницаемы или водоупорны, не растворимы в воде, сжимаемы и сильно сжимаемы, прочность низкая — изменяется в зависимости от влажности и плотности; разрабатываются связные грунты механизмами и вручную.

230

Несвязные (рыхлые) грунты разделяются на песчаные (с преобладанием фракции 0,05–2 мм и содержанием глинистых частиц менее 3 %) и крупнообломочные (масса обломков крупнее 2 мм более 50 %). Рыхлые грунты имеют плотность 1,4–1,9 г/см3 и пористость 25–40 %, не влагоемки, водопроницаемы и сильно водопроницаемы, практически не растворимы, сжимаемы, прочность зависит от плотности сложения и крупности обломков; разрабатываются механическим и ручным способами.

III класс — мерзлые грунты. В состав этого класса входят любые породы, находящиеся в мерзлом состоянии (температура их отрицательная или нулевая) и имеющие в своем составе лед, который обеспечивает структурные связи. Мерзлые песчано-гли- нистые породы по их состоянию, определяемому в первую оче- редь суммарной влажностью (льдистостью) и соотношением льда и незамерзшей воды, разделяются на твердомерзлые, пластичномерзлые (в пределе температурного диапазона: глины — от –1,5 до 0°С, пески — от – 0,3 до 0°С) и сыпучемерзлые. Мерзлые толщи могут содержать крупные включения льда. Мерзлые нескальные породы характеризуются пониженной плотностью, высокой влажностью (льдистостью), водоупорностью, высокой прочностью.При переходе мерзлых пород в талое состояние, что часто бывает при использовании их в качестве оснований сооружений, прочность их резко снижается за счет исчезновения сил смерзания, при этом необходимо учитывать происходящее их сжатие; фильтрационная способность оттаивающих пород также резко возрастает (особенно крупнообломочных).

IV класс — техногенные грунты — представляют собой любые измененные природные породы, которые были подвергнуты физическому или физико-химическому воздействию в условиях их естественного залегания или перемещенном — были отсыпаны или намыты, а также искусственные минеральные и органоминеральные образования, сформировавшиеся в процессе бытовой и производственной деятельности человека. Физи- ческие и механические свойства грунтов этого класса весьма разнообразны.

231

Кроме общей, существуют частные классификации грунтов, подразделяющие их по отдельному качеству или свойству: по грансоставу, по степени выветрелости, трещиноватости, водопроницаемости, размягчаемости и растворимости в воде, просадочности, деформируемости, крепости, прочности, консистенции и др.

Существуют и специальные классификации, характеризующие то или иное поведение пород:

—классификация по устойчивости пород в откосах — мерой такой устойчивости является предельный угол откоса, при котором горные породы находятся еще в устойчивом состоянии;

—классификация по несущей способности пород, определяющейся той наибольшей на них нагрузкой, которая не вызывает опасных деформаций сооружений, осадок, нарушения их устойчивости.

Для составления смет и оплаты труда строителей существует классификация грунтов по способу и трудности их разработки.

15.Основные показатели физических и механических

свойств нескальных грунтов

15.1. Показатели физических свойств нескальных грунтов

Любая нескальная горная порода состоит из твердых минеральных частиц и расположенных между ними пустот — пор, которые заполнены воздухом и водой в разных соотношениях, т. о. грунт представляет собой трехкомпонентную среду. Соотношение между объемами твердых частиц, водой и воздухом может меняться под влиянием естественных и искусственных факторов, и это приводит к изменению свойств пород. Главнейшими физическими свойствами песчаных и глинистых пород являются плотность, пористость и влажность, которые определяют физическое состояние породы как в условиях их естественного залегания, так и в земляных сооружениях.

Под плотностью вещества понимают массу единицы его

232

объема, для грунтов в связи с трехкомпонентностью их состава различают три понятия плотности.

Плотность частиц грунта (ρs) — отношение массы твер-

дых частиц (m ) к их объему (V ) : ρs |

= |

mT |

определяется лабора- |

|

|

||||

T |

T |

VT |

||

|

|

|

||

торным способом — объем твердых частиц устанавливается по

массе вытесненной ими воды в специальной колбе, называемой пикнометром.

Плотность влажного грунта (ρ) — отношение массы образца грунта — mãð (масса твердых частиц и масса воды в по-

рах) к его объему (V |

) : |

ρ = |

mãð |

— в лаборатории определяют |

|

||||

ãð |

|

Vãð |

||

методом парафинирования образца, позволяющим произвести

взвешивание в воде и по потере его веса (образец взвешивают и до парафинирования), находят его объем; в полевых условиях плотность влажного грунта определяют методом режущего кольца.

Плотность сухого грунта (ρα) — отношение массы образца грунта, высушенного при температуре 105°С до постоян-

ной массы к его первоначальному объему; находят расчетным

путем, зная плотность грунта и его влажность: ρα |

= |

|

ρ |

. |

|

+ W |

|||

|

1 |

|

||

Влажность (W) — отношение массы содержащейся в грунте воды (mâ) к массе сухого грунта (mT) :W = mâ — опреде-

mÒ

ляется в лаборатории путем взвешивания влажного и высушенного при температуре 105°С грунта.

Пористость (n) — отношение объема пор (Vn) к общему

объему грунта (V |

) : |

n = |

Vn |

— вычисляется через определен- |

|

||||

ãð |

|

Vãð |

||

ные опытным путем значения плотностей:

233