Учебное пособие по геологии / 3_103

.PDFЧасть I. Геология и гидрогеология

Геология ( от греч. «ге» - Земля и «логос» - учение ) - наука о Земле. Она изучает состав, строение, происхождение и развитие Земли. Зародилась геология в глубокой древности и развивалась из потребностей практики человеческого общества. Задолго до нашей эры люди научились использовать твердые горные породы для наконечников стрел и орудий производства, выплавлять металлы, лечиться термальными водами, использовать минеральные краски и др. Современная индустрия базируется на использовании нефти, газа, угля, руд черных, цветных и редких металлов и других многочисленных полезных ископаемых.

Под геологией в настоящее время понимается целый комплекс наук о Земле, изучающих различные ее качества и свойства. К общегеологическим наукам относятся науки изучающие вещество земной коры, ее историю и строение, а также геологи- ческие процессы.

Науки о веществе земной коры включают: минералогию - науку о минералах, представляющих со-

бой сочетания химических элементов; изучает их состав, строение, происхождение и свойства;

петрографию - науку о горных породах, представляющих собой сочетания минералов, изучает их минералогический и химический состав, строение, условия образования и изменения под влиянием различных факторов;

кристаллографию - науку о кристаллах и кристаллическом веществе, изучает внешние формы, внутреннее строение и физические свойства кристаллов и их агрегатов;

геохимию - науку, изучающую химические элементы, из которых состоит вещество Земли, их распределение и миграцию в недрах Земли и на ее поверхности.

Раздел общей геологии называемый исторической геологией изучает историю и закономерности развития Земли со времени образования земной коры до современного ее состояния. В ее задачи входит установление последовательности

3

образования горных пород во времени, воссоздание физико-гео- графических условий формирования пород, изучения истории движений земной коры; опирается в своих исследованиях на палеонтологию – биологическую науку, изучающую по ископаемым остаткам организмов и следам их жизнедеятельности историю развития животного и растительного мира прошлых геологических эпох, а также на определение абсолютного возраста пород.

Важное место среди общегеологических наук занимает тектоника, рассматривающая движения земной коры, и вызванные этими движениями деформации горных пород и в конечном виде сформированные геологические структуры. Существенную помощь при расшифровке геологического строения недр оказывает прикладная наука геофизика, рассматривающая физические процессы и связанные с ними явления, происходящие внутри земного шара и устанавливающая физические характеристики пород. Основные ее методы: сейсмометрический (исследование характера распространения и величин скоростей упругих волн, возникающих при землетрясениях и при искусственных взрывах), электрометрический (изучение естественных и искусственно созданных в недрах электрических полей постоянного и переменного тока), магнитометрический ( определение магнитных свойств пород), гравиметрический ( исследование распределения поля силы тяжести), геотермический (изучение теплового поля Земли).

Еще одна общегеологическая наука - динамическая геология, изучает геологические процессы, протекающие внутри Земли и на ее поверхности. Процессы внутренней динамики, вызываемые энергией недр, охватывают землетрясения, движение блоков пород по разломам и вулканизм. Процессы, протекающие на поверхности Земли под влиянием Солнечной энергии, гравитационных сил, поверхностных и подземных вод, ветра и других факторов, влекут за собой как разрушение, так и образование новых горных пород, а также и изменение рельефа Земли, рассматриваются в ряде соответствующих научных дисциплин.

4

Очень тесно о общегеологическими науками соприкасаются науки о подземных водах, основными из них являются: общая гидрогеология - изучает происхождение и формирование подземных вод, закономерности распространения и условия их залегания, режим и свойства; гидрогеохимия - рассматривает формирование химического состава подземных вод, взаимодействие самой воды и растворенных в ней веществ с горными породами; динамика подземных вод - изучает закономерности движения подземных вод в естественных условиях и под воздействием различных инженерных сооружений. Своеобразное положение занимает наука о мерзлой зоне земной коры - геокриология, рассматривающая закономерности развития, распространение, особенности строения и состава промерзающих, мерзлых и протаивающих горных пород, а также физические процессы и явления, происходящие в них под влиянием промерзания и протаивания. На стыке с физической географией уже давно существует наука геоморфология - изучающая формы земной поверхности, их распространение, происхождение и эволюцию в зависимости от геологического строения и происходящих геологических процессов.

5

Глава 1. Происхождение Земли

Уже несколько столетий вопрос о происхождении Земли занимает умы ученых, было высказано множество гипотез, но строгая теория - еще впереди. Объективные трудности понятны - происходило это очень давно, не известны ни первоначальный состав материи, ни термодинамическая обстановка, в которой это происходило; в последующем, образовавшаяся Земля в течение громадного времени претерпевала существенные изменения своего состава и строения.

Принято считать, что первую попытку объяснить происхождение Солнца и планет Солнечной системы с материалисти- ческих позиций предпринял немецкий философ И.Кант (1755 г). Он предположил, что Солнечная система возникла из пылеобразной холодной материи, заполнявшей пространство в пределах современной Солнечной системы, частицы которой находились в хаотическом движении. В результате взаимного притяжения частичек возникло огромное тело - Солнце, а частички, находящиеся на периферии получили круговое движение вокруг него. Под влиянием вращения произошло постепенное уплотнение материи, в результате чего и образовались планеты.

Гипотезу И.Канта развил французский математик П.Лаплас (1796 г). По его представлениям Солнце и планеты образовались из раскаленной газовой туманности, медленно вращающейся вокруг некой оси. По мере охлаждения и уплотнения туманности увеличивалась скорость вращения; это привело к сплющиванию туманности, образованию центрального сгущения - зародышу будущего Солнца, к которому постоянно стягивалось вещество. Периферийная часть туманности разделилась на кольца. На следующем этапе происходил разрыв колец и стягивание материи в шарообразные скопления - будущие планеты, вращающиеся вокруг своей оси и Солнца. Путем отрыва вещества от вращающихся колец произошли спутники планет.

Имеются гипотезы, которые в качестве исходного материала для образования планет, рассматривают вещество Солнца,

6

которое, стало быть, должно уже было существовать. Еще Ж. Бюффон (1745 г) - французский естествоиспытатель высказал мысль, что Земля образовалась в результате остывания одного из сгустков солнечного вещества, выброшенного Солнцем при катастрофическом столкновении его с крупной кометой. В начале ХХ столетия американцы – геолог Т. Чемберлин и астроном Ф. Мультон высказали предположение, что некая звезда прошла вблизи Солнца и в результате приливного воздействия на поверхности Солнца образовались гигантские протуберанцы. Оторвавшаяся от Солнца материя остыла и затем путем сгущения из нее образовались планеты. Впоследствие размеры Земли увеличи- лись за счет непрерывного падения на нее метеоритов. Близкую гипотезу предложил английский астроном Д.Джинс, только он полагал, что вырванная из Солнца струя плазменного материала напоминала сигару, из центральной части которой образовались более крупные планеты, а из концевых - более мелкие. Он счи- тал, что образовавшиеся планеты, ставшие вращаться вокруг Солнца, первоначально находились в жидком состоянии. Имеются гипотезы образования планет Солнечной системы за счет периодического выделения Солнцем своего вещества в окружающее пространство, периодически происходящее по причине внутренней жизни Солнца - очередная порция солнечного материала отделяется, раскручивается, удаляется и наращивает свою массу за счет космического вещества.

В середине XX века вопросом образования планет Солнечной системы занимался советский академик О. Ю. Шмидт. Он выдвинул предположение, что Солнце при своем движении вокруг центра Галактики встретило огромное скопление косми- ческой пыли и газа и часть его увлекло за собой. Частицы материи стали обращаться вокруг Солнца, сталкиваться, слипаться, образовывать сгущения, которые затем превратились в зародыши планет; дальнейший их рост происходил за счет притяжения мелких частиц и сгущений из окружающего пространства. Планеты увлекали затем в сферу своего притяжения пыль не собравшуюся в планеты и обращаясь вокруг планет в результате уплотнения

7

из этого вещества образовались спутники планет (рис. 1.1). О.Ю.Шмидт считал, что Земля образовалась как холодное тело с температурой порядка +4°С из скопления твердых частиц. Разогрев недр произошел за счет распада радиоактивных элементов, а перейдя в пластическое состояние, возникла гравитационная дифференциация недр, приведшая к образованию оболочек. Длительное время теория О.Ю.Шмидта была официально признанной, но со временем критики нашли в ней такие недостатки: образование планет рассматривается вне связи с процессом образования Солнца, встреча и захват Солнцем, движущимся с громадной скоростью, огромного пыле-газового облака практи- чески невероятен, не решен вопрос о распределении масс и моментов количества движения и др.

Рис. 1.1. Эволюция допланетного облака по О.Ю.Шмидту и др.

Другой академик - В.Г.Фесенков считает, что Солнце и планеты Солнечной системы образовались примерно в одно и то же время за счет уплотнения галактических облаков - больших масс разреженной газово-пылевой материи. Само же облако могло образоваться в результате огромного взрыва во Вселенной. Газово-пылевое скопление находилось в неустойчивом состоянии. Под влиянием гравитационных сил в центральной части

8

облака за счет конденсации и уплотнения возникла звезда (Солнце), внутри которой пошли ядерные реакции. Затем, под влиянием быстрого вращения молодого Солнца, газово-пылевая материя, не присоединившаяся к Солнцу, стала удаляться все далее на периферию. Постепенно внутри облака стали возникать местные сгущения, способные противостоять рассеивающему воздействию центробежной силы; масса их увеличивалась за счет присоединения к себе все новых частиц из пыле-газовой среды - постепенно они превратились в планеты. В.Г.Фесенков полагает, что образование планет шло от периферии к центру, т.е. первой сформировалась планета Плутон, на которую менее всего распространялось разлагающее действие Солнца и не мешала ни одна планета. Следующей образовалась планета Нептун, формирование которой должно было удовлетворять условию приливной устойчивости, как в отношении Солнца, так и в отношении уже образовавшегося Плутона. Обе планеты должны были быть на таком безопасном расстоянии друг от друга, чтобы своим взаимным притяжением не разрушать друг друга, а наоборот, быть гравитационно-устойчивыми. Следующей образовалась планета Уран и т.д. Исходя из того, что в период образования все планетные сгущения имели одинаковый химический состав, он полагает, что далеко расположенные от Солнца планеты, благодаря низкой температуре почти полностью сохранили свой первоначальный состав из водорода и гелия. Внутренние планеты, наоборот, очень сильно изменили свой первоначальный состав - легкие элементы благодаря Солнечному воздействию улету- чились, сохранились в основном тугоплавкие тяжелые элементы.

Согласно Г.В.Войткевичу, Вселенная, миллиарды лет тому назад была заполнена плазмой - горячим газом, состоящим из электронов, ядер водорода и гелия, частиц излучения. Далее произошел синтез атомов и возникла единая газовопылевая туманность, в которой шли процессы конденсации и образования твердых частиц. Из внутренней части туманности в результате сгущения и уплотнения частиц образовалось Солнце, из внешней - планеты Солнечной системы. При этом в результате лучевого давления первичного яркого Солнца легкие

9

газовые компоненты были отжаты на периферию, где впоследствии возникли крупные планеты низкой плотности - Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, состоящие преимущественно из газов. Внутренние планеты - Меркурий, Венера, Земля, Марс, образовались за счет значительного содержания железа.

Итак, большинство современных ученых полагает, что Земля сформировалась путем аккумуляции первоначально холодной космической твердой и газообразной материи, возникшей после большого взрыва во Вселенной, путем уплотнения и сгущения до формирования Солнца и затем планет, обращающихся вокруг него. При этом считается, что Земля первоначально по вещественному составу была однородной. Разогрев недр произошел за счет сжатия, энергии ударов падающих на не¸ тел (на первом этапе формирования) и, главным образом, благодаря распаду радиоактивных элементов (уран, торий, калий), вызвал гравитационную дифференциацию вещества, что привело к современному оболочеч- ному строению ее недр (земная кора, мантия, ядро).

В настоящее время ученые многих стран, используя достижения в геофизике, геохимии, астрономии, механике и в других науках, занимаются численным моделированием на ЭВМ отдельных этапов формирования Солнечной системы, закладывая определенные размеры частиц и тел, скорости их движения, рассматривая их столкновения и гравитационные взаимодействия, наделяя среду определенными физическими параметрами (температура, вязкость, выделяемая энергия и др.). В нашей стране в институте Физики Земли им. О.Ю.Шмидта успешно работает сектор, занимающийся происхождением Земли и планет (В.С.Сафронов и др.), а также ученые другихинститутовиуниверситетов.ТемнеменеениктоещенеобъяснилтакойфеноменСолнечнойсистемы:вСолнцесосредоточено99,87 % всей массы Солнечной системы и на него приходится менее 2 % момента количества движения. Остальные 98 % заключены в орбитальном движении планет. Удельный момент (на единицу массы) планет в 35 тыс. раз больше удельного момента Солнца. Так что потребуетсяещенемалоусилийдляпостроенияполнойинепротиворе- чивой картины образования тел Солнечной системы.

10

Глава 2. Строение Земного шара

Глава 2.1. Внутреннее строение Земли

Прямым исследованиям внутреннего строения Земли доступна лишь ее самая верхняя часть. Разрабатывая полезные ископаемые, человек проник в глубь Земли только на 3,5 км и то лишь в отдельных точках планеты (Индия, Южная Африка); подавляющее же большинство шахт имеет глубину до 1 км. Самые глубокие скважины, пройденные также лишь в нескольких местах на Земле, достигли глубин 10-12 км. Представления о внутреннем строении Земли основываются на косвенных геофизических исследованиях, проводятся аналогии с метеоритными телами, используются данные экспериментальных исследований свойств веществ при высоких температурах и больших давлениях.

Три века тому назад И.Ньютон, изучая движения небесных тел, с поразительной точностью определил плотность планеты Земля в целом - в настоящее время лишь чуть уточнилось - 5,52 г/см3. Плотность же горных пород, залегающих на поверхности Земли, что легко было определить, составляла 2,4-2,9 г/ см3. Из сравнения этих величин можно было сделать вывод о том, что недра Земли сильно отличаются от ее наружного слоя. Постепенно возникла идея о строении Земного шара из ряда вложенных друг в друга оболочек. В начале XX века австрийский геолог Э.Зюсс выделил пять оболочек Земли и назвал их исходя из преобладающих, по его мнению, химических элементов (сверху вниз): сиаль (Si+Al), сима (Si+Mg), хрофесима ( Сr+Fe+Si+Мg), нифесима (Ni+Fe+Si+Mg), нифе (Ni+Fе). Изменение вещества Земли с глубиной объяснено им содержанием более тяжелых химических элементов, что признается и в настоящее время, но не ограничивается только этим.

В конце XIX века русским академиком Б.Б.Голициным был изобретен сейсмограф - появилась возможность регистрировать упругие волны, возникающие при землетрясениях. В XX столетии усовершенствование аппаратуры и создание

11

всемирной сети стандартных сейсмических станций дало возможность производить записи происходящих землетрясений многими станциями (упругие волны от крупнейших землетрясений пронизывают весь земной шар), а расшифровка возникающей волновой картины, позволила судить о внутреннем строении нашей планеты.

Рис. 2.1. Пути основных сейсмических волн в теле Земли:

Р – продольные волны; РР – продольные волны, отраж¸нные от земной поверхности; РñР – продольные волны, отраж¸нные от ядра; РКР – продольные волны, прошедшие ядро (нем. ”керн” – ядро); S – поперечные волны; SS – поперечные волны, отраженные от земной поверхности; O – очаг землетрясения

От очага землетрясения во все стороны распространяются упругие волны, среди них различают продольные, в которых упругие колебания частиц вещества происходят в направлении распространения волны, и поперечные, в которых частицы вещества смещаются еще и перпендикулярно распространению волны. Продольные волны распространяются в любой среде, поперечные - только в твердой. Если бы Земля состояла из однородного вещества, то скорости распространения упругих колебаний с глубиной не изменялись. Наблюдения

12

же показывают, что скорости волн с глубиной меняются, кроме того распространяясь от очага землетрясения в глубь Земли, сейсмические волны испытывают преломление, частичное или полное отражение от более плотных горизонтов, находящихся в недрах Земли. Сейсмографы улавливают и записывают отраженные волны, появляющиеся на поверхности Земли на значительных расстояниях от эпицентра землетрясения. Преломляясь на границе раздела сред разной плотности, упругие волны, искривляясь, проходят далее в недра Земли, но могут отразиться от более глубоко залегающих более плотных оболочек (рис. 2.1). Скорости продольных волн (Vp) в 1,7 раза больше скоростей поперечных волн (Vs ) - продольные волны получили обозначение Р , поперечные — S от латинских слов “прима” - первая и “секунда” - вторая. График, показывающий изменение с глубиной скоростей распространения сейсмических волн, получил название сейсмической модели Земли (рис.2.2).

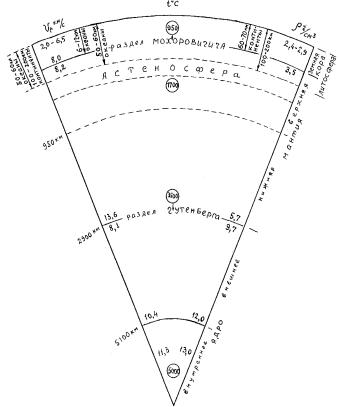

Рис. 2.2. Сейсмическая модель земли:

Р – продольные сейсмические волны; S – поперечные сейсмические волны

13

Скачкообразное изменение скоростей распространения упругих волн с глубиной позволило выделить в недрах Земли две крупные границы, разделившие земной шар на три cфepы: земную кору, мантию и ядро; их относительные объемы составляют соответственно 1,5, 82,3 и 16,2 %. Верхняя граница названа разделом Мохоровичича - по фамилии югославского сейсмолога первым установившим его. Этот раздел отделяет земную кору от нижележащей мантии (рис. 2.3). Под океанами мантия начинается с глубин 6-12 км, под горными сооружениями на континентах - значительно глубже - с 60-70 км. Скорости упругих продольных волн возрастают в мантии от 8,2 до 13,6 км/с, поперечных - от 4,5 до 7,3 км/с, а плотность - от 3,5 до 5,7 г/cм3. Изменение указанных характеристик на некоторых глубинах происходит не плавно и это дало основание выделить верхнюю мантию до глубины 950 км и нижнюю мантию – до 2900 км, а в пределах верхней части верхней мантии по понижению скоростей продольных и поперечных волн на 0,1-0,5 км/с выделить своеобразный горизонт, получивший название астеносфера (греч. «астенос» - слабый). Он залегает под океанами на глубинах 50-60 км, под континентами - 100-200 км. Считается, что вещество в астеносфере находится в пластичном состоянии, а в отдельных местах по отсутствию поперечных волн установлено наличие локальных очагов жидкой магмы. Верхняя мантия выше астеносферы вместе с земной корой составляют литосферу (греч. «литос» - камень) - наружную твердую каменную оболочку Земли.

Нижняя крупная граница, выделенная в строении земного шара, названа разделом Гутенберга - по фамилии австрийского сейсмолога; этот раздел отделяет мантию от ядра. Ядро подразделяют на внешнее и внутреннее, между которыми выделяют еще переходную зону. Скорости продольных волн при переходе через раздел Гутенберга падают с 13,6 до 8.1 км/ с, а поперечные волны вообще не регистрируются. Это дало

основание многим ученым сделать вывод о жидком состоянии внешнего ядра. Находясь в условиях высоких температур и давлений, это вещество, по-видимому, не является жидкостью

âобычном понимании, но обладает некоторыми ее чертами. В то же время значения вычисленной плотности во внешнем ядре по сравнению с мантией резко возрастают - скачок с 5,7 до 9,7 г/см3. Скорости продольных волн во внешнем ядре продолжают медленно нарастать, увеличиваясь к концу этой оболочки до 10,4 км/с, плотность пород увеличивается до 12,0 г/см3. Поверхность внутреннего ядра обладает слабой отражающей для волн способностью. Во внутреннем ядре скорость продольных волн остается постоянной и составляет 11,3 км/с, плотность вещества увеличивается до 13,0 г/см3. Скорости продольных волн во внутреннем ядре по сравнению с внешним возрастают, из чего делают заключение, что внутреннее ядро находится в твердом состоянии. Различия в скоростях упругих волн в разных оболочках земного шара, кроме отличия в содержании тех или иных химических элементов, обуславливаются различиями в температуре и давлении, локальном плавлении вещества, изменении агрегатного состояния, ином минеральном составе и особенностях строения минералов и горных пород, в частности более плотной упаковкой (ядра атомов

âминералах сближены), а также, различиями плотности в результате фазовых переходов. Минеральный состав с глубиной изменяется следующим образом: силикаты и оксиды - металлизированные силикаты - металлы.

14 |

15 |

|

2.2. Физические свойства (поля) Земли |

|

2.2.1. Поле силы тяжести. |

|

Вокруг Земли существует поле тяготения, обусловленное |

|

ее массой, получившее название гравитационного. На поверх- |

|

ности Земли существует и отталкивающая сила - центробежная, |

|

вызванная вращением Земли вокруг своей оси. Равнодействую- |

|

щая двух этих сил - гравитационного притяжения и центробеж- |

|

ной называется силой тяжести, последняя способствует удер- |

|

жанию тел на поверхности Земли, а гравитационное поле удер- |

|

живает на расстоянии спутник Земли - Луну. Сила тяжести вы- |

|

ражается как произведение массы на ускорение силы тяжести. |

|

Величина ускорения силы тяжести изменяется от плотности гор- |

|

ных пород и зависит от конфигурации Земли и рельефа ее повер- |

|

хности. В меридиональном направлении значение ее постепен- |

|

но меняется от 978 - на экваторе до 983 гал (в честь Г.Галилея: I |

|

ãàë = I ñì/c2) - на полюсах. С удалением от Земли напряженность |

|

гравитационного поля убывает. Тем не менее, неоднородное рас- |

|

пределение масс в различных района Земли заметно сказывает- |

|

ся на орбитах искусственных спутников - там, где ускорение силы |

|

тяжести больше, спутники пролетают ниже и наоборот. В глубь |

|

Земли ускорение силы тяжести несколько увеличивается, дости- |

|

гая максимума (1037 гал) на границе мантии и ядра, а в ядре - |

|

равномерно уменьшается до нуля в центре ядра. |

|

Неоднородности состава и строения земной коры и ман- |

|

тии вызывают гравитационные аномалии - отклонение значений |

|

силы тяжести от расчетных значений, полученных исходя из сред- |

|

ней плотности пород. Устанавливаемые с поверхности суши или |

|

с воды океанов и морей аномалии бывают положительные - над |

|

залегающими более плотными породами и отрицательные - над |

|

более легкими. Как правило, крупные положительные аномалии |

|

проявляются в океанических впадинах, отрицательные - в гор- |

Рис. 2.3. Строение земного шара |

ных областях на континентах. Считается, что континенты и оке- |

аны находятся в состоянии изостатического равновесия, за |

|

16 |

17 |

исключением наиболее тектонически-активных в современную эпоху регионов.

Для измерения силы тяжести используются приборы гравиметры. Расшифровка гравиметрических карт помогает составить представление о глубинном строении недр и обнаружить месторождения полезных ископаемых.

2.2.2 Магнитное поле Земли.

Источник земного магнетизма находится внутри Земли; магнетизм образуется за счет электрических токов циркулирующих на больших глубинах. Ряд ученых считают, что электрический ток генерирует турбулентная конвекция во внешнем жидком ядре. Английский геофизик Е.Буллард объясняет существование магнитного поля Земли неодинаковым вращением ядра и вышележащих оболочек. Магнитное поле простирается на расстояние до 93 тыс. км от поверхности Земли, что установлено российскими искусственными спутниками и имеет исключительное зна- чение в возникновении и развитии жизни на Земле, так как задерживает потоки заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, не допускает их к поверхности Земли.

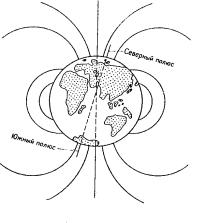

Земля представляет собой сферический магнит, геомагнитное поле дипольное. Величина индукции геомагнитного поля максимальная у магнитных полюсов и минимальная - на экваторе. Магнитные полюсы Земли не совпадают с полюсами вращения, т.е. с географическими - Северным и Южным полюсами Земли (рис. 2.4). Северный магнитный полюс находится среди островов северной Канады и имеет координаты 70° с.ш, 100° з.д., а южный магнитный полюс располагается в Антарктиде - 68° ю.ш., 143° в.д. В течение последнего столетия наблюдалось блуждание Северного магнитного полюса в пределах нескольких сотен километров от среднего положения. На протяжении геологической истории происходило многократное изменение полярности магнитного поля Земли, т.е. Северный полюс становился Южным и

18

наоборот. Периоды относительного устойчивого положения знака полюсов оцениваются геофизиками от 700 тыс. до 1,5 млн. лет.

Рис. 2.4. Магнитное поле Земли

Магнитное поле характеризуется склонением и наклонением. Склонение выражается углом, который образует магнитная стрелка компаса с направлением географического меридиана. Наклонение определяется углом, образованным наклоном стрелки компаса к горизонту. По мере приближения к магнитному полюсу магнитная стрелка все более наклоняется и на магнитных полюсах принимает вертикальное положение.

В земной коре имеются магнитные аномалии, они обнаруживаются в местном отклонении от регионального среднего значения магнитного поля, вызываются неоднородностями

19

геологического строения недр и наличием ферромагнитных минералов. Такова, например, Курская магнитная аномалия, вызванная залежами железной руды - магнитное напряжение там в 5 раз выше среднего. Дну океанов присущи полосовые аномалии. Они вытянуты линейно на сотни километров параллельно срединно-океаническим хребтам. Магнитные свойства горных пород и особенно магнитные аномалии используются для изу- чения строения земной коры, ее геологической истории и поисков полезных ископаемых.

2.2.3 Тепловое поле Земли.

Земля получает тепловую энергию от Солнца и из недр. Основным источником внутреннего тепла считают самопроизвольный распад радиоактивных элементов, кроме того, тепло образуется при гравитационной дифференциации вещества Земли, фазовых изменений минералов и пород с образованием вещества большей плотности, химических реакциях, трении при тектони- ческих перемещениях, возможной кристаллизации ядра. Считается, что за длительную геологическую историю Земли перечисленные процессы разогрели некогда холодную материю. Средний тепловой поток из недр Земли на поверхности оценивается вели- чиной 1,5.10-6 кал. с каждого квадратного сантиметра в секунду (в молодых горах - больше, на древних равнинах - меньше).

На поверхности Земли температура, определяемая солнечной радиацией, изменяется в широких пределах и зависит от времени года (от +58 до -80°С); среднегодовые температуры отличаются на 50-60°С. В глубь от поверхности Земли влияние солнечного тепла сказывается все менее и менее, колебания температуры уменьшаются и на некоторой глубине становятся равной среднегодовой температуре воздуха на поверхности Земли. Это так называемый пояс постоянной температуры, глубина залегания которого зависит от климатических факторов, в частности, от амплитуды колебания температуры воздуха в течение года, теплопроводности пород, условий их залегания, обводненности,

20

рельефа местности, наличия вулканических очагов или многолетнемерзлой зоны земной коры и других факторов. Диапазон изменения глубины залегания пояса постоянных температур от 2 до 40 м; в Москве - на глубине 20 м (t = 4,2îС). Ниже пояса постоянных температур под влиянием внутреннего тепла Земли температура с глубиной повышается, рост ее, как показывают наблюдения, идет неравномерно. Для оценки этих изменений пользуются понятиями: 1) геотермическая ступень, под которой понимают расстояние в метрах по вертикали, на которое температура повышается на 1°С и 2) геотермический градиент - число градусов Цельсия, на которое увеличивается температура при заглублении на 100 м. Интенсивность изменения температуры с глубиной ниже пояса постоянных температур зависит от: состава горных пород и количе- ства радиоактивных элементов в них, сформированных геологических структур, современных тектонических движений, наличия магматических очагов и подземных вод и других факторов. Геотерми- ческая ступень изменяется в основном в пределах от 10 до 80 м (меньшие значения характерны для платформенных областей, большие - для горно-складчатых), составляя в среднем 33 м; в Москве - 38,4 м, в Карелии - 100 м. Приведенный диапазон значений геотермической ступени справедлив в пределах сиалической оболочки земной коры до глубины 15-20 км. Ниже рост температуры замедляется и по прогнозным расчетам (с учетом вс¸ возрастающего давления) температура составляет: в пределах раздела Мохоровичича - 900-1000, на глубине 100 км - 1300, на 400 км - 1700, на границе мантии и ядра (2900 км) - 3500 и в центре Земли порядка 5000°С. Лава, изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов имеет температуру 800-1200°С. Характеризуя общий тепловой режим Земли, большинство ученых считает, что литосфера вступила в стадию остывания, а залегающие ниже мантия и ядро продолжают разогреваться. С внутренним теплом связаны так называемые эндогенные геологические процессы - вулканизм, землетрясения, тектонические движения.

Пар и горячие воды используются для выработки электрической энергии и обогревания домов. При проходке глубоких

21