Учебное пособие по геологии / 273_339

.PDF

просачивается в породы, постепенно водонасыщает их, при этом вытесняет из пор и трещин воздух; движение воды происходит под действием гравитационных и капиллярных сил, возникающих на границе раздела вода—воздух. Гравитационные силы направлены вертикально вниз, а капиллярные могут действовать во всех направлениях, благодаря чему вода растекается в стороны —

âпороде образуется так называемая «фигура увлажнения», размеры которой со временем увеличиваются и форма — изменяется. Пренебрежение явлением растекания потока или не полный учет его влияет на расход воды — увеличивает его, что ведет к завышению коэффициента фильтрации. Фактором замедляющим скорость инфильтрации воды в породы является сопротивление воздуха, остающегося в порах и трещинах, так как он вытесняется не полностью — остаются пузырьки защемленного воздуха. Полное удаление воздуха — процесс длительный, поэтому то или иное нали- чие его в породе ведет к занижению коэффициента фильтрации. В некоторых структурных грунтах (л¸ссы, глины) в процессе инфильтрации могут происходить физико-механические явления, приводящие к нарушению их структурной прочности, что приводит и к изменению их водопроницаемости.

Все используемые в настоящее время методы определения коэффициента фильтрации опытными наливами воды в шурфы основаны на предположении, что изучаемый грунт фильтрационно однороден, уровень подземных вод залегает на глубине более 5 метров от дна шурфа, инфильтрационный поток рассматривается как установившийся, влияние защемленного воздуха — не учитывается.

Наиболее часто опытные наливы в шурфы выполняются по следующим методам.

Метод А.К. Болдырева — в дне шурфа устраивают зумпф,

âкоторый вставляют металлическое кольцо; пространство между стенками зумпфа и кольцом заполняют пластичной глиной. Дно зумпфа зачищают и покрывают гравием (от размыва), рис. 20.4,а. Воду в зумпф подают из тарированного бака с водомерной трубкой или поплавковым уровнемером. Медленно заполняют кольцо

312

водой, доводят слой воды до 10 см и далее в течение всего опыта поддерживают на этом уровне. Через 10–30 минут замеряют расход воды, опыт продолжают до стабилизации расхода. Метод предполагает, что площадь поперечного сечения инфильтрационного потока равна площади кольца, а напорный градиент в условиях свободного просачивания близок к единице. Тогда коэффициент фильтрации пород определяют по закону Дарси:

k = |

Q |

= |

Q |

, |

F × J |

|

|||

|

|

F |

||

ãäå Q — установившийся расход воды, м3/ñóò; F — площадь кольца, м2.

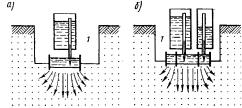

Рис. 20.4. Схема опытных наливов в шурфы:

а — по методу Болдырева, б — Нестерова; 1 — øóðô

Метод Болдырева завышает коэффициент фильтрации, так как не учитывает бокового растекания воды под действием капиллярных сил, поэтому его применяют при исследовании крупнозернистых песков, гравийно-галечных отложений и трещиноватых скальных пород, где капиллярное давление незначительно.

Метод Н.С. Нестерова основан на предположении, что при инфильтрации воды из двух колец, расположенных концентрически и заполненных водой на одну и ту же высоту, на растекание расходуется вода только из внешнего кольца, а поток воды из внутреннего — направлен вертикально вниз (рис. 20.4,б).

313

Коэффициент фильтрации определяют по той же формуле, что и в методе Болдырева или по уточненной формуле Н.Н. - Биндемана, учитывающей глубину просачивания (водонасыщения) и капиллярный подъем воды:

= Q×l

k F (Hk +l + h),

ãäå: l — глубина просачивания воды от дна шурфа, м (устанавливается путем бурения скважины после окончания опыта

èопределения влажности пород с интервалом в 0,2 м); Hk — капиллярное давление, м (определяется в лаборатории или берутся ориентировочные значения из таблиц для пород соответствующего грансостава); h — высота слоя воды в кольце, м.

Метод Нестерова применяется в мелкозернистых песках

èв глинистых породах.

При мощности зоны аэрации более 8–10 м применяют опытные наливы воды в буровые скважины.

20.5. Резистивиметрический каротаж скважин

Резистивиметрическийкаротажоснованназависимостимежду временем разбавления солевого раствора, специально заливаемого в скважину, и скоростью фильтрационного потока подземных вод. Последняя вычисляется по удельному электрическому сопротивлению жидкости в скважине, измеряемому через определенные промежутки времени на одних и тех же глубинах. Оно меняется по мере опреснения залитого раствора под влиянием фильтрационного потока, проходящего через скважину. При сравнении построенных резистивиметрических диаграмм отчетливо видны интервалы повышенной водопроницаемости. Для расчета коэффициентов фильтрации необходимо знать гидравлический уклон подземного потока.

20.6. Индикаторный метод

Индикаторный метод применяется для детализации направления движения подземного потока и определения его

314

действительной скорости, а также для установления существования гидравлической связи между отдельными частями массива или различными водоносными горизонтами. В качестве маркирующего вещества применяют органические красители, легкорастворимые соли, отсутствующие в подземных водах исследуемого района, или метят воду изотопами с малым периодом полураспада. Запускают индикатор в скважину, улавливают — в других скважинах и в местах разгрузки подземных вод, в источ- никах, в дренажных сооружениях. Проводя наблюдения за распространением индикатора, устанавливают время, которое потребовалось для того, чтобы индикатор, передвигаясь в подземном потоке, достиг того или иного пункта. Зная расстояние между скважиной, в которую был запущен индикатор, и пунктом его улавливания, подсчитывают действительную скорость движения подземных вод на этом участке. Особенно актуальны такие исследования для обнаружения сосредоточенных фильтрационных потоков в закарстованных массивах и в областях молодого вулканизма, характеризующихся пестрым переслаиванием маломощных лавовых потоков с туфами и лавовыми брекчиями.

21. Режимные стационарные наблюдения

Для инженерно-геологического обоснования проектов сооружений и инженерных работ требуется не только характеристика фактического состояния геологической среды, но и динамика развития, т. е. изменение отдельных ее элементов во времени. Режимные стационарные наблюдения, при необходимости, проводятся и во время строительства и эксплуатации сооружений. Наблюдения за развитием геологических и инже- нерно-геологических процессов выполняются с целью получе- ния качественных и количественных характеристик, установления закономерностей развития и выявления причин, их обусловливающих, составления прогноза развития. Для производства режимных стационарных наблюдения в характерных местах массива горных пород оборудуют пункты наблюдений, ко-

315

торые могут располагаться в скважинах, в горных выработках

èна поверхности Земли; устанавливают измерительную аппаратуру и периодически или непрерывно — при помощи самописцев, снимают показания приборов.

Чаще всего выполняют режимные стационарные наблюдения за изменением во времени:

—положения уровня грунтовых вод и пьезометрических уровней напорных водоносных горизонтов (при помощи электроуровнемеров, самописцев);

—минерализации и химизма подземных вод (отбор проб

èпроизводство химических анализов);

—дебита источников и скважин (расходомеры, водосливы);

—температуры подземных вод и горных пород, что особенно важно в области многолетней мерзлоты и при проектировании подземных сооружений на больших глубинах (термометры, термистры);

—устойчивости горных пород на склонах и происходящих перемещениях в виде оползней, обвалов, осыпей (поверхностные и глубинные геодезические репера, закладка в скважины различной аппаратуры);

—порового давления — в глинистых породах и в теле земляных сооружений (пьезодинамометры);

—суффозии, карста, просадок, подтопления и других неблагоприятных геологических процессов;

—выветривания горных пород, морозного пучения, эрозии, абразии и др.;

—осадок и деформаций сооружений.

В сейсмических областях для прогнозирования землетрясений проводят наблюдения за изменением электрического сопротивления пород, скоростей упругих волн и геомагнитного поля, выделением из недр газов; для оценки современной активности тектонических нарушений выполняют повторные высокоточные нивелировки реперов, наклономерные измерения, устанавливают стеклянные и гипсовые маячки.

316

22. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства

22.1. Общие положения

Инженерные изыскания для строительства являются видом строительной деятельности, обеспечивающей изучение природных и техногенных условий территории объектов строительства. Инженерно-геологические изыскания являются основной частью инженерных изысканий. Требования и правила проведения инженерных изысканий устанавливаются Сметными нормами и правилами, выпускаемыми Министерством строительства России, которые периодически обновляются. В настоящее время действует СНиП 11-02-96, излагающий общие положения и требования к организации и порядку проведения инженерных изысканий, введенный в действие с 1 ноября 1996 г. Технические требования и правила производства инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования объектов строительства трактует Свод правил СН 11-105-97, введенный в действие с 1 марта 1998 г. Он устанавливает состав, объемы, методы и технологию производства инженерно-геологических изысканий. Кроме того, при производстве инженерных изысканий для строительства необходимо руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов России, государственными стандартами.

Инженерные изыскания для строительства могут выполняться юридическими и(или) физическими лицами, имеющими лицензию на их производство. Инженерные изыскания для строительства предприятий, зданий и сооружений повышенного экономического, социального и экологического риска (1-го уровня ответственности: уникальные здания и сооружения, магистральные трубопроводы, сооружения связи и др.) должны выполняться специализированными проектно-изыскательскими организациями.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспе- чить комплексное изучение инженерно-геологических условий

317

района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектони- ческие, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженер- но-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды. При выполнении инженерно-геологических изысканий в сложных условиях — в районах развития активных геологических и инже- нерно-геологических процессов (карст, склоновые процессы, повышенная сейсмичность, подтопление и др.), на территориях распространения специфических грунтов (многолетнемерзлые, просадочные, набухающие и др.), и в районах с особыми условиями (шельфовая зона морей, горные выработки, предназначенные для размещения объектов народного хозяйства и др.) дополнительно к общим правилам, в каждом случае следует руководствоваться специфическими требованиями к изысканиям, также регламентированными Сводом правил, а также требованиями региональных и территориальных строительных норм и отраслевых нормативных документов.

Для выполнения инженерных изысканий на объекте должны быть составлены и оформлены техническое задание, программа изысканий, сметно-договорная документация, разрешение на производство изыскательских работ; осуществлены согласования и регистрация работ в органах исполнительной власти субъектов России.

Техническое задание на инженерно-геологические изыскания для строительства составляется заказчиком. Оно содержит сведения о характере проектируемых сооружений, ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду в пространстве и времени с указанием величин техногенной нагрузки. В техническом задании излагаются также требования к точности,

318

надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик, требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий, требования к оценке опасности и риска от природных и техногенных процессов, требования к составу, сроками, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику.

Âпрограмме изысканий устанавливается состав и объемы инженерно-геологических работ на основе технического задания заказчика, исходя из этапа проектирования, вида строительства, типа зданий и сооружений, их назначения, площади исследуемой территории, степени ее изученности и сложности инженерно-геологических условий.

Âзависимости от характера проектируемых объектов и природных условий установлен определенный порядок проектирования сооружений и, соответственно, выполнения инженерных изысканий, который предусматривает определенную стадийность: этап предпроектных работ, проект, рабочая документация.

22.2. Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документации

Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документации должны обеспечивать изучение ин- женерно-геологических условий территории (района, площадки, трассы) проектируемого строительства и составление прогноза изменения этих условий в период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Полевым работам предшествует этап сбора и обработки материалов изысканий прошлых лет, дешифрирование аэро- и космических фотоснимков — состав и объемы последующих инже- нерно-геологических работ существенно зависят от степени геологической изученности рассматриваемой территории. Основным методом исследований является проведение инженерно-геологи- ческой съемки. В процессе съемки проходятся в необходимом числе разведочные выработки, выполняются зондирования и геофизи-

319

ческие исследования. Глубина проходки разведочных выработок должна обеспечивать установление геологического разреза и гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов соответствующего назна- чения с геологической средой.

Для предпроектной документации, разрабатываемой с целью составления генеральных схем развития и размещения производительных сил отраслей, комплексной оценки и использования территорий, принятия принципиальных решений по размещению объектов строительства и направлениям магистральных транспортных и инженерных коммуникаций, основ генеральных схем инженерной защиты от опасных геологических и инженерно-геологи- ческих процессов материалы инженерно-геологических исследований территории должны обеспечивать составление карт инже- нерно-геологического районирования в масштабах 1:100 000– 1:200 000 и мельче.

Инженерно-геологические изыскания для разработки градостроительной документации следует проводить со следующей детальностью:

—проект районной планировки в масштабах — 1:25 000–

1:50 000;

—генеральный план города и другого поселения в масштабах — 1:5 000–1:10 000, для прилегающих территорий — 1:25 000.

Разработка предпроектной документации на строительство объектов осуществляется в три этапа:

—определение цели инвестирования;

—разработка ходатайства (декларации) о намерениях;

—разработка обоснований инвестиций в строительство объекта.

На этапе определения цели инвестирования материалы ин- женерно-геологических изысканий должны обеспечивать оценку инженерно-геологических условий района возможного размещения объекта строительства, выбора направления трасс линейных сооружений с учетом необходимости развития внешних

320

коммуникаций и инженерной защиты объекта от опасных природных и техногенных процессов. Проведение инженерно-гео- логических изысканий на этом этапе должно обеспечивать составление инженерно-геологических карт в масштабе 1:50 000– 1:200 000 и мельче (в соответствии с техническим заданием заказчика). Затем составляются карта инженерно-геологического районирования территории и рекомендации по выбору района размещения объекта инвестирования.

На этапе разработки ходатайства (декларации) о намерениях с учетом решений, принятых в программах и схемах развития регионов, проводится оценка возможности инвестирования в выбранном районе с учетом затрат на инженерную защиту объекта и природоохранные мероприятия. Проводимые инженерно-гео- логические изыскания должны обеспечить составление инженер- но-геологической карты в требуемом масштабе и заключения об инженерно-геологических условиях района предполагаемого размещения объекта строительства, включающее данные о необходимости инженерной защиты объекта, условиях природопользования и необходимости природоохранных мероприятий.

Инженерно-геологические изыскания для разработки обоснований инвестиций в строительство зданий и сооружений должны обеспечивать получение материалов и данных для выбора площадки(трассы)строительства,определениябазовойстоимостистроительства, принятия принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений по наиболее крупным и сложным зданиям и сооружениям и их инженерной защите, составления схемы ситуационного плана с размещением объекта строительства и трасс линейных сооружений, схемы генерального плана объекта с определением площади отводимого земельного участка и оценки воздействия объекта строительства на геологическую среду. Инженер- но-геологические изыскания на этом этапе выполняются на площадках (трассах), предварительно согласованных с органами исполнительной власти субъектов России, с целью изучения их ин- женерно-геологических условий и выбора предпочтительного варианта. Выполняются рекогносцировочное обследование и

321

инженерно-геологическая съемка: площадок в масштабах 1:25 000– 1:10 000, полос трасс линейных сооружений — 1:50 000–1:25 000. В последнем случае разведочные выработки следует размещать по оси трассы и по поперечникам — в местах переходов через водотоки и пересечений других линейных сооружений, а также на характерных элементах рельефа (склоны, борта оврагов, тальвеги, заболоченные участки и др.). На участках развития геологических и ин- женерно-геологических процессов, распространения специфических грунтов и с другими сложными инженерно-геологическими условиями необходимо располагать поперечники из трех—пяти выработок и увеличивать ширину полосы инженерно-геологической съемки. Расстояния между выработками по трассе следует устанавливать в зависимости от ее назначения, протяженности и сложности инженерно-геологических условий в пределах от 500 до 1 000– 3 000 м, а глубину выработок — до 3–5 м.

Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов для разработки предпроектной документации следует выполнять для классифицирования грунтов, оценки их состава и физических характеристик. Количество отобранных в процессе изысканий образцов грунта должно быть не менее шести для каждого основного слоя. Полевые методы исследования грунтов ограничиваются обычно зондированием и геофизическими исследованиями. Оценку прочностных и деформационных свойств грунтов следует осуществлять в соответствии с региональными таблицами и использованием физических характеристик. Для оценки степени водопроницаемости пород допускается применять экспресс-откачки (наливы) в процессе или после бурения скважин. Прогноз изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий следует осуществлять, как правило, в форме качественного прогноза с использованием сравнительногеологических методов (природных аналогов и инженерно-гео- логических аналогий). Результаты изысканий обобщаются в техническом отчете (заключении). В нем, в частности, должны быть сформулированы рекомендации и предложения по проведению последующих изысканий.

322

22.3. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта

Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта строительства предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий выбранной площадки (участка, трассы) и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, достаточной для разработки проектной решения.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечи- вать получение материалов и данных для обоснования компоновки зданий и сооружений, конструктивных и объемно-планировоч- ных решений, составление генерального плана проектируемого объекта, разработки мероприятий и сооружений по инженерной защите, охране геологической среды и созданию безопасных условий жизни населения, проекта организации строительства.

При комплексном изучении инженерно-геологических условий территории выбранной площадки (трассы) состав и объемы изыскательских работ должны быть достаточными для выделения в плане и по глубине инженерно-геологических элементов с определением для них лабораторными и(или) полевыми методами прочностных и деформационных характеристик грунтов, их нормативных и расчетных значений, а также установления гидрогеологических параметров, количественных показателей интенсивности развития геологических и инженерно-геоло- гических процессов, агрессивности подземных вод к бетону и коррозионной активности к металлам в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой.

Полевым работам предшествует сбор и обработка изысканий и исследований прошлых лет и дешифрирование аэро- и космоматериалов. Полевые изыскания начинаются с выполнения инженерно-геологической съемки, масштаб которой зависит от размера исследуемой территории, сложности инженерно-гео- логических условий и характера проектируемых сооружений: для площадок — 1:5 000–1:2 000, для притрассовой полосы линей-

323

ных сооружений — 1:10 000–1:2 000. При проектировании особо ответственных объектов строительства в сложных инженер- но-геологических условиях допускается выполнение съемки в масштабе 1:1 000–1:500.

Число разведочных выработок зависит от масштаба съемки и категории сложности инженерно-геологических условий, табл. 22.1 (с учетом ранее пройденных); предусматривается сгущение их в местах сочленения отдельных геоморфологических элементов и на участках проявления опасных геологических процессов. Глубину выработок следует устанавливать исходя из предполагаемой сферы взаимодействия намечаемых объектов строительства с геологической средой с учетом вида (характера) проектируемых зданий и сооружений. На участках распространения специфических грунтов до 30 % разведочных выработок необходимо проходить на полную их мощность или до глубины, где наличие таких грунтов не будет оказывать влияния на устойчи- вость проектируемых зданий и сооружений. При изысканиях на участках развития геологических процессов выработки следует проходить на 3–5 м ниже зоны их активного развития.

Среднее расстояние между выработками по трассам железных и автомобильных дорог следует принимать 350–500 м, по магистральным трубопроводам — 500–1000 м, для эстакад — 100–200 м, водопровода, канализации, теплосети и газопровода — 100–300 м, для подземных коллекторов — 100–200 м. Глубины выработок следует устанавливать на 1–2 м ниже предполагаемой глубины заложения сооружений и на 2 м ниже нормативной глубины промерзания грунта. Для выявления общих закономерностей геологического строения и гидрогеологических условий исследуемой территории следует предусматривать проходку более глубоких — опорных выработок.

Геофизические исследования следует выполнять для выявления и прослеживания неоднородности строения массива грунтов, определения направления и скорости движения подземных вод, оценки характеристик физико-механических свойств грунтов в массиве и решения других задач.

Таблица 22.1.

Категории сложности инженерно-геологических условий

Факторы |

I (простая) |

|

II (средней |

|

III (сложная) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

сложности) |

|

|

|

|

|

|

|||

Геоморфологические |

Площадка |

|

(ó÷à- |

Площадка (участок) |

Площадка |

|

(ó÷à- |

||||||||

|

ñòîê) |

â |

пределах |

в пределах несколь- |

ñòîê) |

|

в пределах |

||||||||

|

одного геоморфо- |

ких геоморфологи- |

нескольких |

|

ãåî- |

||||||||||

|

логического |

ýëå- |

ческих |

элементов |

морфологических |

||||||||||

|

мента. |

|

Поверх- |

одного |

генезиса. |

элементов разного |

|||||||||

|

ность |

|

|

горизон- |

Поверхность |

|

íà- |

генезиса. Поверх- |

|||||||

|

тальная, нерасчле- |

клонная, слабо рас- |

ность сильно рас- |

||||||||||||

|

ненная |

|

|

|

члененная |

|

|

члененная |

|

|

|||||

Геологические |

Не более двух раз- |

Не более четырех |

Более четырех раз- |

||||||||||||

|

личных |

по литоло- |

различных по ли- |

личных по литоло- |

|||||||||||

|

гии слоев, |

залегаю- |

тологии |

|

слоев, |

ãèè |

слоев. |

Ìîù- |

|||||||

|

ùèõ |

горизонтально |

залегающих |

|

íà- |

ность резко изменя- |

|||||||||

|

или слабо наклонно. |

клонно |

èëè |

ñ |

âû- |

åòñÿ. |

Линзовидное |

||||||||

|

Мощность |

|

выдер- |

клиниванием. |

Ñó- |

залегание |

слоев. |

||||||||

|

æàíà. |

Незначитель- |

щественное |

èçìå- |

Значительная |

|

ñòå- |

||||||||

|

ная степень неодно- |

нение характери- |

пень неоднородно- |

||||||||||||

|

родности |

слоев по |

стик свойств грун- |

сти по показателям |

|||||||||||

|

показателям свойств |

тов в плане или по |

свойств |

грунтов, |

|||||||||||

|

грунтов, |

закономер- |

глубине |

|

|

|

изменяющихся |

â |

|||||||

|

но изменяющихся в |

|

|

|

|

|

плане или по глуби- |

||||||||

|

плане и по глубине |

|

|

|

|

|

íå |

|

|

|

|

||||

Гидрогеологические |

Подземные |

âîäû |

Äâà |

è |

более |

âû- |

Горизонты |

|

ïîä- |

||||||

|

отсутствуют |

èëè |

держанных гори- |

земных вод не |

|||||||||||

|

имеется |

îäèí âû- |

зонтов |

подземных |

выдержаны |

|

ïî |

||||||||

|

держанный |

ãîðè- |

âîä, |

местами |

ñ |

простиранию |

|

è |

|||||||

|

çîíò |

|

подземных |

неоднородным |

|

мощности, с неод- |

|||||||||

|

вод с однородным |

химическим |

|

ñî- |

нородным хими- |

||||||||||

|

химическим |

ñî- |

ставом или обла- |

ческим |

составом |

||||||||||

|

ставом |

|

|

|

дающих напором и |

èëè |

|

разнообраз- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

содержащих |

|

çà- |

ным загрязнением |

||||||

|

|

|

|

|

|

грязнение |

|

|

|

|

|

|

|

||

Геологические и |

Отсутствуют |

|

Имеют ограничен- |

Имеют |

широкое |

||||||||||

инженерно- |

|

|

|

|

|

íîå |

распростране- |

распространение |

|||||||

геологические про- |

|

|

|

|

|

íèå è(èëè) íå îêà- |

è(èëè) |

оказывают |

|||||||

цессы, отрицательно |

|

|

|

|

|

зывают |

сущест- |

решающее |

âëèÿ- |

||||||

влияющие на усло- |

|

|

|

|

|

венного |

влияния |

ние на выбор про- |

|||||||

вия строительства |

|

|

|

|

|

на выбор проект- |

ектных решений |

||||||||

|

|

|

|

|

|

ных решений |

|

|

|

|

|

|

|||

324 |

325 |

Специфические |

|

Отсутствуют |

|

Имеют ограничен- |

Имеют |

широкое |

|||

грунты |

|

|

|

íîå |

распростране- |

распространение |

|||

|

|

|

|

íèå è(èëè) íå îêà- |

и(или) оказывают |

||||

|

|

|

|

зывают |

сущест- |

решающее влия- |

|||

|

|

|

|

венного |

влияния |

ние на выбор про- |

|||

|

|

|

|

íà |

выбор |

проект- |

ектных решений |

||

|

|

|

|

ных решений |

|

|

|

||

Техногенные |

âîç- |

Незначительные |

è |

Íå |

оказывают |

Оказывают |

ñóùå- |

||

действия и измене- |

могут не учиты- |

существенного |

ственное |

влияние |

|||||

ния освоенных |

òåð- |

ваться при инже- |

влияния на выбор |

на выбор |

проект- |

||||

риторий |

|

нерно- |

|

проектных |

ðåøå- |

ных решений и |

|||

|

|

геологических |

|

ний и проведение |

осложняют произ- |

||||

|

|

изысканиях и про- |

инженерно- |

водство |

инженер- |

||||

|

|

ектировании |

|

геологических |

íî-геологических |

||||

|

|

|

|

изысканий |

|

изысканий |

|

||

Примечание. Категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору.

Полевые исследования грунтов следует выполнять комплексно на характерных участках. Следует применять статическое и динамическое зондирование для расчленения толщи грунтов в массиве на отдельные слои, оценки пространственной изменчивости свойств грунтов, количественной оценки их проч- ностных и деформационных характеристик, а также для оконтуривания слабых грунтов, уточнения рельефа поверхности скальных пород, определения степени уплотнения и упрочнения насыпных и намывных грунтов и их изменения во времени, определения динамической устойчивости водонасыщенных грунтов и для других целей. Точки зондирования следует, как правило, размещать в створах разведочных выработок в числе не менее шести для каждого инженерно-геологического элемента. Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов испытаниями штампом, прессиометрами, срезом целиков,

326

вращательным срезом следует выполнять при проектировании зданий и сооружений I уровня ответственности, а также зданий и сооружений II уровня ответственности, чувствительных к неравномерным осадкам, и в тех случаях, когда в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие глинистые, водонасыщенные песчаные, искусственные, крупнообломочные и т. п. грунты, из которых затруднен отбор монолитов. Число испытаний грунтов штампом и срезом целиков для каждого характерного инженерно-геологичес- кого элемента следует устанавливать не менее трех, испытаний прессиометром и вращательным срезом — не менее шести.

В случае проектирования свайных фундаментов с длиной свай до 15 м следует выполнять статическое зондирование и, как правило, испытания грунтов эталонной сваей. При проектировании зданий и сооружений повышенного уровня ответственности с длиной свай более 15 м и в других случаях (наличие слабых грунтов большой мощности и т. п.) следует проводить статические испытания натурных свай.

Гидрогеологические исследования выполняются для установления глубины залегания, сезонных и многолетних колебаний уровня подземных вод, мощности водоносных горизонтов и направления движения подземных вод, оценки водопроницаемости и фильтрационной неоднородности грунтов. Для этого проводятся пробные и опытные откачки из одиночных скважин, наливы в шурфы, в особых условиях — кустовые откачки.

Виды лабораторных исследований и число образцов грунтов следует устанавливать расчетами для каждого инженерногеологического элемента в зависимости от требуемой точности определения их свойств, степени неоднородности грунтов и уровня ответственности проектируемого объекта. При отсутствии требуемых для расчетов данных следует обеспечивать по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу получение частных значений в количестве не менее 10 характеристик состава и состояния и не менее 6 характеристик механических свойств грунтов. Из каждого водоносного горизонта следует

327

отбирать не менее трех проб воды (в каждый сезон года) для оценки их химического состава по результатам стандартного анализа, а при необходимости — полного или специального.

Текстовая часть технического отчета по результатам инже- нерно-геологических изысканий для разработки проекта зданий и сооружений должна содержать следующие разделы и сведения:

Введение — основание для производства работ, задачи ин- женерно-геологических изысканий, местоположение района (площадок, трасс) изысканий, данные о проектируемом объекте, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, методы производства отдельных видов работ, состав исполнителей, отступления от программы и их обоснование и пр.

Изученность инженерно-геологических условий — характер, назначение и границы участков ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, наименование организацийисполнителей, период производства и основные результаты работ, возможности их использования.

Физико-географические и техногенные условия — климат, рельеф, геоморфология, растительность, почвы, гидрография, сведения о хозяйственном освоении и использовании территории, техногенных нагрузках, опыт местного строительства, включая состояние и эффективность инженерной защиты, характер и причины деформаций оснований зданий и сооружений (если установлены).

Геологическое строение — стратиграфо-генетические комплексы, характеристика их состава и условия залегания пород, тектоническое строение и неотектоника. Описание выделенных инженерно-геологических элементов в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой: мощность, состав, структурно-текстурные особенности, изменчивость в плане и по глубине.

Гидрогеологические условия — характеристика водоносных горизонтов: распространение, условия залегания и гидравлические особенности, источники и области питания, направления движения воды, области разгрузки, положение уровней, фильтрационные свойства водовмещающих и водоупорных

328

слоев (в том числе и в зоне аэрации), изменчивость их в плане и в разрезе, химический состав вод и их агрессивность, взаимосвязь водоносных горизонтов друг с другом и с поверхностными водами; влияние техногенных факторов и нагрузок на изменение гидрогеологических условий, в том числе на истощение и загрязнение водоносных горизонтов; прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов; рекомендации по защите проектируемых зданий и сооружений от опасного воздействия подземных вод и по организации и проведению при необходимости стационарных наблюдений за режимом подземных вод.

Свойства грунтов — для каждого выделенного ин- женерно-геологического элемента приводятся нормативные и расчетные характеристики физических, деформационных, прочностных и химических свойств грунтов и оценка их изменений в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией объектов.

Специфические грунты — наличие, распространение, генезис, условия залегания, мощности многолетнемерзлых, просадочных, набухающих, органо-минеральных и органических, засоленных, элювиальных, техногенных; особенности их состава, строения, состояния и свойств.

Геологические и инженерно-геологические процессы —

наличие, распространение, контуры проявления, глубина развития карста, склоновых процессов, селей, переработки берегов рек, озер, морей, водохранилищ, подтопления, подрабатываемых территорий. По каждому процессу — приуроченность к определенным геоморфологическим элементам, структурно-тектоническим, стратиграфо-литологическим и гидрогеологическим особенностям; районирование по характеру и интенсивности проявления. Техногенное воздействие проектируемого строительства на активизацию развития процессов. Прогноз развития процессов во времени и в пространстве в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой, оценка опасности и риска. Рекомендации по инженерной защите территории и объек-

329

тов строительства от опасных процессов. В сейсмических районах с интенсивностью землетрясений 6 баллов и более следует проводить сейсмическое микрорайонирование и уточнение исходной сейсмичности территории проектируемого строительства, делать прогноз изменения сейсмичности с учетом изменений ин- женерно-геологических условий в период строительства и эксплуатации объектов, давать рекомендации по мероприятиям инженерной защиты.

Инженерно-геологическое районирование — проводится детализация районирования территории и уточнение границ и характеристик районов, подрайонов, участков и т. п., выделенных по степени благоприятности для строительного освоения с уче- том прогноза изменений геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов. Приводятся рекомендации по размещению проектируемых зданий и сооружений, выбору типов фундаментов, инженерной подготовке и использованию территории, природопользованию и охране геологической среды.

Графическая часть технического отчета должна содержать карты: фактического материала, инженерно-геологическую, ин- женерно-геологического районирования, опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов, инженер- но-геологические разрезы и другие материалы.

22.4. Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации

Инженерно-геологические изыскания, выполняемые на этой стадии, должны обеспечить детализацию и уточнение ин- женерно-геологических условий конкретных объектов строительства для разработки окончательных объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений, детализацию проектных решений по инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию методов производства земляных работ.

Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе с учетом вида (назначения) зданий и сооружений (трасс), уровня их ответственности, сложности ин- женерно-геологических условий, наличия данных ранее выполненных изысканий и необходимости обеспечения оконча- тельного выделения инженерно-геологических элементов, установления для них нормативных и расчетных показателей, уточнения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов, количественных характеристик динамики геологических процессов.

Разведочные выработки следует располагать по контурам и(или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических элементов. При наличии опасных геологических и инженерно-геологических процессов следует проходить дополнительные выработки за пределами контуров сооружений. Расстояния между разведочными выработками следует устанавливать с учетом ранее пройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геологических условий (табл. 22.1) и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений в соответствии с табл. 22.2.

|

|

Таблица 22.2 |

|

|

|

|

|

Категория сложности |

Расстояние между разведочными выработками |

||

инженерно- |

для зданий и сооружений I è II уровней |

||

геологических условий |

|

ответственности, м |

|

|

I |

|

II |

I |

75–50 |

|

100–75 |

II |

40–30 |

|

50–40 |

III |

25–20 |

|

30–25 |

Примечание. Большие значения расстояний следует применять для зданий и сооружений малочувствительных к неравномерным осадкам, меньшие — для чувствительных к неравномерным осадкам, с уче- том регионального опыта и требований проектирования.

330 |

331 |