Учебное пособие по геологии / 273_339

.PDFПробы пород ненарушенной структуры — монолиты получить гораздо сложнее, но именно такие пробы необходимы для исследования физико-механических свойств пород, служащих основанием или средой сооружений. В горных выработках монолиты связных нескальных пород, хорошо сохраняющих структуру, вырезают ножом, а пробы пород с неустойчивой структурой или находящихся в мягкопластичном состоянии, отбирают с помощью вдавливания металлического кольца с режущим краем. Получить образцы ненарушенной структуры из скважин непосредственно при их бурении можно только в случае скальных и отчасти полускальных пород, для получения проб пород из рыхлых грунтов необходима остановка бурения и применение специального оборудования. Для этого используют грунтоносы, которые в меньшей степени нарушают отбираемый столбик породы, чем буровые снаряды, применяемые при проходке скважины. Строго говоря, полу- чить образец с совершенно ненарушенной структурой практически невозможно, так как при отделении образца от массива уже в той или иной мере происходит его разуплотнение, вызванное нагрузкой напряженного состояния. Еще бó льшие изменения в природном сложении породы вызывает внедрение грунтоноса, особенно по периферии получаемого образца.

Грунтоносы подразделяются: по способу погружения — на вдавливаемые, забивные, обуривающие, вращательные и вибрационные:поспособуудержанияобразцоввгрунтоносе приподъеме — без затворных устройств (монолит удерживается в трубе грунтоноса на трении), с затворными устройствами и вакуумные. По конструкции затворных устройств грунтоносы бывают с затворами проволочного типа, с лепестками, пружинами, ножами, с диафрагмой.

Наиболее простую конструкцию имеют вдавливаемые грунтоносы (рис. 17.14,а). Они выполнены в виде тонкостенной трубы с заостренным снаружи в нижней торцевой части наконечником (башмаком). Такие грунтоносы без затворных устройств применяются для отбора монолитов из глинистых грунтов полутвердой и тугопластичной консистенции, с затворными устройствами — из грунтовмягкопластичнойитекучепластичнойконсистенции,атакже

273

илов, торфов и рыхлых водонасыщенных песчаных отложений. Для отбора слабых глинистых грунтов текучей консистенции применяется вдавливаемый вакуумный грунтонос. Забивной грунтонос состоит из двух узлов: керноприемного разъемного стакана и ударной части (рис. 17.14,б). Образец входит в две полугильзы, размещаемые внутри корпуса стакана, что облегчает его последующее извле- чение. Забивные грунтоносы используют для отбора монолитов из плотных суглинков и глин по консистенции от тугопластичных до твердых. Образец породы получается более качественным, если он взят забивным грунтоносом с одного удара. Обуривающий грунтонос погружают под давлением с одновременным вращением. При этом фреза, вмонтированная в башмак грунтоноса, обуривает вокруг него кольцевое пространство, облегчая вхождение отделяемого столбика породы в невращающийся металлический стакан или гильзу — бумажную или пластмассовую (рис. 17.14,в).Применяетсяобуривающий грунтонос для отбора монолитов из глинистых грунтов полутвердой консистенции и из плотных и средней плотности пес- чаных отложений.

Отобранный монолит после извлечения из грунтоноса оборачивают в марлю, парафинируют во избежание потери влажности и механических повреждений во время транспортировки в лабораторию, снабжают этикеткой, а также ориентируют — указывают его верх и низ.

Отбор проб воды для химического и, если требуется, для бактериологического анализа (при использовании воды для питьевого водоснабжения) производится из каждого интересующего водоносного горизонта. Поскольку состав и качество воды меняются в течение года, воду для анализов отбирают в характерные сезоны года. Перед отбором воды из скважины, проводят прокач- ку ее (насосом или желонкой), чтобы очистить стенки скважины от шлама и вызвать поступление в ствол свежей порции воды. Для отбора проб воды из скважин применяют водоотборники, которые представляют собой трубу, открытую с обоих концов, медленно спускаемую в скважину на тросе и закрываемую крышками на нужной глубине. После подъема водоотборника на поверхность

274

воду переливают при помощи сифонной трубки в хорошо вымытые бутылки и закупоривают их пробками. Пробы воды из источ- ников и самоизливающихся скважин отбирают непосредственно в бутылки. На месте отбора воды определяют физические свойства воды. Пробы воды надо незамедлительно доставлять в лабораторию, так как некоторые соединения, содержащиеся в природных водах, нестойки и химический состав воды при хранении может измениться. Содержание нестойких веществ и газов целесообразно определять на месте отбора.

Рис. 17.14. Грунтоносы различных конструкций:

а — вдавливаемый (1 — переходник; 2 — ручка; 3 — корпус; 4 — проволочная дуга; 5 — башмак); б — забивной (1 — переход-

íèê; 2 — корпус ударника; 3 — муфта; 4 — ударник; 5 — направляющая штанга; 6 — головка; 7 — стопорный винт; 8 — полузамок; 9 — полугильза; 10 — корпус); в — обуривающий (1 — переходник; 2 — фиксатор; 3 — шаровая пята; 4 — корпус;

5 — лопасть башмака)

275

18. Геофизические методы разведки и зондирование

Геофизические методы исследований основываются на определении тех или иных физических свойств горных пород, но не ограничиваются этим, и используются для расшифровки геологи- ческого строения, гидрогеологических особенностей изучаемых массивов пород, выявления геологических процессов и др. В отличии от геолого-съемочных и разведочных работ, изучающих породы и подземные воды непосредственно — на обнажениях, в шурфах, по образцам, извлекаемых из скважин, геофизические методы являются косвенными. Основными преимуществами геофизических методов являются относительно небольшие затраты средств и времени на их проведение и возможность приближенно охарактеризовать геологический разрез на значительную глубину. Однако правильная интерпретация результатов геофизических исследований возможна только при сочетании их с геолого-съемоч- ными и разведочными работами, когда имеется возможность провести сопоставление и увязку результатов геофизических измерений с конкретными породами, что обычно делается на опорных участках. На ранних стадиях изысканий геофизические методы разведки применяются параллельно с геолого-съемочными работами и могут помочь выявить некоторые принципиальные черты геологического строения. На более поздних стадиях геофизические исследования должны предшествовать и сопутствовать разведочным работам и направлять их. Применение геофизических исследований позволяет сократить объем разведочных работ.

В практике инженерно-геологических изысканий наиболее часто применяют электрические и сейсмические методы исследований, реже магниторазведку, гравитационную разведку и радиоизотопные методы.

18.1 Электроразведка

Электроразведка основана на изучении искусственно создаваемых в массивах горных пород электрических полей (имеются методы изучающие электрические поля естественного

276

происхождения). Все минералы и горные породы обладают способностью в той или иной мере проводить электрический ток.

Основной характеристикой, получаемой в результате проведения электроразведочных работ является удельное электрическое сопротивление,котороеопределяетсякаксопротивлениемеждудвумя противоположными гранями куба породы с ребром в 1 метр протеканию через него электрического тока; единицей измерения является ом . ìåòð (îì . м). Рудные минералы являются хорошими проводниками, графит, к примеру, — полупроводник, большинство породообразующих минералов относятся к диэлектрикам и обладают высоким сопротивлением. Электросопротивление горных пород зависитотминеральногосостава,структуры,текстуры,трещиноватости, пористости, влажности и др., изменяется в большом диапазоне значений. Так удельное электрическое сопротивление песков мало- влажных400–150 000,влажных —150–2 000,насыщенныхводой — 40–400 ом . м, глин в пластичном состоянии — 0,5–30, сухих — на несколько порядков больше, гранитов — 2,5 .102 – 10 9 îì .м. Так что однимиитемижесопротивлениямимогутобладатьсовершенноразные породы, например и гранит, и глина, и песок. Отсюда понятно, что без «привязки» результатов электроизмерений к конкретным породам, вскрытых в шурфах и в скважинах, обработка электроразведочных данных не может быть успешной.

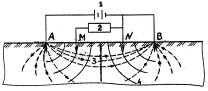

Наиболее распространенная схема производства электроразведочных работ, осуществляемая с земной поверхности представлена на рис. 18.1.

Рис. 18.1. Схема установки для электроразведки:

1 — источник тока, 2 — потенциометр, 3 — линии тока, 4 — эквипотенциальные линии; А, В — питающие электроды,

M, N — приемные электроды

277

При помощи кабелей создают электрическую цепь, вклю- чающую источник тока, потенциометр для измерения силы тока и напряжения и электроды — заземленные металлические стержни. Электрическое поле в массиве пород создается двумя питающими электродами А и В — между ними измеряют силу тока (I), а разность потенциалов ( U) снимают между приемными

электродами M è N. По этим данным и подсчитывают удель-

ное электрическое сопротивление ( ρ) : |

ñ = k |

ÄU |

, ãäå k — |

|

I |

||||

|

|

|

коэффициент установки, зависящий от расстояний между пита-

ющими и приемными электродами. Однако полученное сопротивление не относится к какому-нибудь конкретному слою породы, а характеризует совокупность слоев, слагающих полупространство, охваченное электрическим током. Вследствие этого, полученное сопротивление называют кажущимся удельным сопротивлением. Еще одной трудностью при интерпретации результатов электроразведочных работ является непостоянство электрического сопротивления одной и той же породы, так как оно в сильной мере зависит от степени влажности породы, от минерализации воды, заполняющей поры и трещины, от температуры и ряда других меняющихся во времени факторов.

Рассмотрим наиболее распространенные модификации электроразведочного метода.

Электропрофилирование — изучается изменение кажущегося удельного сопротивления пород в горизонтальном направлении при передвижении электродов установки по профилю при постоянных разносах электродов, что обеспечивает одну и ту же глубину исследования. Интерпретация результатов профилирования производится в основном на качественном уровне. По полученным значениям сопротивлений по ряду параллельных профилей составляют графики сопротивлений и карты с показом линий равных сопротивлений, по которым выделяют аномальные зоны повышенной и пониженной электропроводимости, которые могут отвечать рудным телам, тектоническим нарушениям и другим неоднородностям геологического строения. Графики

278

сопротивлений сравнивают с теоретическими кривыми, рассчи- танными для данного типа установки или с графиками моделирования. На основе этого интерпретатор отмечает возможные границы разных пород, положение в пространстве земных недр тех или иных геологических структур, предполагаемые очертания древних долин и погребенных карстовых полостей, возможный переход пресных подземных вод в минерализованные и т. д. Надежность и достоверность интерпретации существенно повышаются, если графики сопротивления сопоставляются с известным геологическим разрезом.

Разновидностью метода является круговое электропрофилирование, при котором электроустановка для каждого последующего измерения сопротивления поворачивается на тот или иной азимутальный угол (в зависимости от заданной детальности) в пределах 360°. Это дает возможность охарактеризовать сопротивление пород в разных направлениях. Метод применяется, например, для изучения анизотропии скальных массивов, обусловленной трещиноватостью.

Вертикальное электрозондирование — изучение изменения сопротивления пород по глубине, для чего на одной и той же точке производят несколько измерений ρпри разных разносах питающих

электродов А, В. По мере увеличения расстояния между ними, ли-

нии токов захватывают все бó льшие глубины (в среднем 13 рассто-

яния АВ). Поэтому при последовательном увеличении разносов питающих электродов измеряемые параметры силы тока и напряжений, и, следовательно, сопротивлений, относятся к все большим глубинам. На одной стоянке обычно производят 10–15 замеров. По результатам зондирования строят график, на котором в логарифми- ческом масштабе по оси абсцисс откладывают половину расстояния между питающими электродами, а по оси ординат — отвечающую ей величину удельного сопротивления. Интерпретация графиков проводится путем наложения на полученный график палеток с теоретическими кривыми, вычисленными для разных

279

геологических разрезов. Особенно успешно описываемый метод применяется в условиях горизонтального залегания пород. Он помогает выделить в разрезе различные литологические разности пород, найти границу между рыхлыми отложениями и породами коренной основы, в частности, установить положение днища реч- ной долины, выявить водоупорные и водоносные горизонты, установить уровень подземных вод, выделить зону выветривания

âскальных массивах и др.

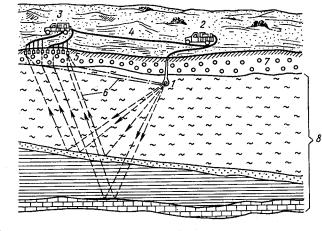

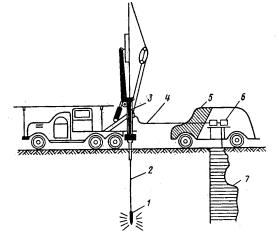

18.2.Сейсморазведка

Сейсмическая разведка — это геофизический метод, основанный на изучении характеристик поля упругих колебаний, возникающих в результате взрыва или удара и распространяющихся в толще земных недр. От источника возмущения во все стороны идут упругие колебания в виде продольных и поперечных волн, скорости которых зависят от состава, структуры, состояния, пористости, трещиноватости и раздробленности, обводненности, наличия льда и других особенностей массивов пород. Скачкообразное изменение скоростей упругих волн при переходе из одной среды в другую дает возможность установить пространственное положение поверхности их раздела. Волны улавливаются сейсмостанцией, отстоящей от пункта взрыва на расстоянии охвата массива пород исследованием. Сейсмостанция имеет десятки улавливающих колебания сейсмоприемников, располагающихся обыч- но в ряд и находящихся на том или ином расстоянии друг от друга. Упругие волны могут отражаться и преломляться на границах пород разных типов и частично возвращаться на поверхность, где регистрируются сейсмостанцией (рис. 18.2).

Сейсмоприемники улавливают механические колебания и преобразуют их в электрические сигналы, которые далее, пройдя усилитель, записываются регистрирующим устройством. Измеряют время распространения волн от источника их возникновения до сейсмоприемника (строят годографы — графическую зависимость времени пробега волны от расстояния), вычисляют

280

амплитуду, частоту, длину волны и находят другие упругие характеристики геологической среды. Подсчитывают скорости продольных и поперечных волн, которые являются основными характеристиками пород (скорости упругих волн связаны зависимостью с плотностью пород, модулем Юнга и коэффициентом Пуассона).

Рис. 18.2. Схема проведения сейсмической разведки.

1 — источник упругих колебаний; 2 — станция взрывного пункта; 3 — сейсморазведочная станция; 4 — линия связи;

5 — сейсмоприемники; 6 — направления распространения упругих волн; 7 — рыхлые отложения;

8 — литологические разновидности коренных пород

Наибольшие скорости продольных волн характерны для массивных изверженных пород — до 6,5–7,0 км/с, в осадоч- ных сцементированных породах — 4–5,5, в песчано-глинистых

281

отложениях — 1,5–3, наименьшие скорости — в маловлажных песках — 0,1–0,4 км/с.

Для исследования разных объемов пород применяют различные частоты и длины волн, в связи с чем сейсморазведочные работы подразделяются на сейсмические, акустические и ультразвуковые (табл. 18.1). Они имеют общую физическую основу и сходные методики полевых измерений и интерпретации, различное со- четание их дает возможность изучения массивов пород на разных масштабных уровнях.

|

|

|

Таблица 18.1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Áàçà |

Объем |

|

Òèïû |

Частота |

Длина |

единичных |

||

измерений, |

|||||

исследований |

âîëí, Ãö |

âîëí, ì |

измерений |

||

ì |

|||||

|

|

|

породы, м3 |

||

Сейсмические |

30–200 |

20–100 |

20– 200 è |

103–10 8 è |

|

|

|

|

более |

более |

|

Акустические |

(1¸5) × 103 |

1–5 |

1–20 |

1–10 2 |

|

Ультразвуковые |

(2¸20) × 104 |

0,05–0,3 |

0,1–1,0 |

10 –4 –1 |

|

Сейсмический метод в модификации профилирования применяется для расшифровки геологического строения сравнительно больших массивов пород, помогает выделить литологические разновидности пород, установить залегание их в пространстве, выявить тектонические нарушения и зоны дробления, обнаружить обводненность пород, определить положение уровня подземных вод, а в сейсмоопасных районах выполнить сейсмическое микрорайонирование.

Акустический метод помогает установить структуру массива пород на площадках, выбранных для проектирования сооружений, выявить общее качество пород, неоднородность и анизотропию; в модификации «просвечивания» толщи пород между выработками (скважины, штольни) и между ними и дневной поверхностью — позволяет получить деформационные и прочностные характеристики пород.

282

Ультразвуковой метод употребляется для изучения образцов пород и стенок горных выработок.

18.3. Магниторазведка

Магниторазведка основана на изучении изменений геомагнитного поля Земли вблизи ее поверхности, возникающих вследствие различной намагниченности горных пород. Большинство пород относится к слабомагнитным или практически немагнитным — магнитное поле над такими породами имеет спокойный характер. Намагниченные горные породы обусловливают аномалии магнитного поля.

Фактическое магнитное поле измеряют с помощью приборов, полученные значения сравнивают с нормальными значе- ниями для исследуемого места, которые снимают с карт нормального магнитного поля. Так как интенсивность магнитного поля меняется во времени, карты нормального магнитного поля обновляют каждые пять лет, а в промежутке — используют поправки.

На инженерно-геологических изысканиях магниторазведку используют в основном для решения задач геологического картирования, особенно успешно — для поиска границ между магматическими и осадочными породами, а также для обнаружения тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости, выявления карстовых пустот и погребенных долин, если они заполнены материалом с магнитной восприимчивостью.

18.4. Гравиразведка

Гравитационная разведка основана на изучении поля силы тяжести на поверхности Земли; физическая ее основа — разли- чие плотности пород. При производстве гравиразведки измеряют плотности пород, абсолютные и относительные ускорения свободного падения и его производные, выделяют аномальные гравитационные поля и проводят их геологическое истолкование. Благоприятными факторами для применения являются достаточ-

283

ная дифференцированность горных пород по плотности и относительно большие площади их распространения. На инженерных изысканиях гравиразведка находит применение главным образом при геолого-съемочных работах.

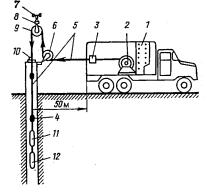

18.5. Каротаж скважин

Геофизические исследования, проводимые в пробуренных скважинах по изучению пород в их стенках, называют каротажом. Производят такие исследования при помощи специального скважинного прибора — каротажного зонда, который опускают в скважину на кабеле и измеряют ту или иную физическую характеристику горных пород (рис. 18.3). В зависимости от изучаемых свойств пород каротаж может быть электрическим, сейсмическим, магнитным и др. Преобразованная в электрический сигнал измеренная физическая величина фиксируется регистрирующим устройством на поверхности Земли. Автоматические каротажные станции позволяют получать непрерывную информацию выдаваемую в виде графика. Особенностью этих исследований является производство измерений в пределах небольшого радиуса — от сантиметров до первых метров. Применение нескольких видов каротажа в одной и той же скважине существенно повышает достоверность интерпретации геофизических данных. В последние десятилетия бурно развиваются радиоактивные методы каротажа, при помощи которых можно получить более точные значения плотности, пористости и влажности пород, чем при лабораторных исследованиях. Наибольшее распространение получили: метод поглощения гамма-излуче- ния (гамма-каротаж), основанный на измерении естественнойγ-ак- тивности горных пород для определения плотности и метод нейтронного излучения для определения влажности пород.

Каротаж дополняет представления о геологическом строении и свойствах пород, так как извлекаемая из скважин порода, даже в виде керна, по своим свойствам не тождественна породе в условиях естественного залегания, к тому же выход керна при проходке скважин бывает низким и в этом случае вообще имеется

284

пробел в информации о геологическом строении, восполнить который может каротаж.

Таким образом, с помощью различных видов каротажа, а еще лучше при комплексном его использовании, можно уточнить границы разных пород, выявить тектонические нарушения (возможно пропущенные при изучении керна), оценить сохранность скальных пород, для рыхлых пород получить точные сведения о их пористости, плотности и влажности, определить характеристики деформационных и прочностных свойств, установить минерализацию подземных вод и фильтрационные свойства пород, провести геотермические исследования, выполнить ряд прикладных задач, например, выяснить качество выполненных цементационных завес и др.

Рис. 18.3. Схема производства каротажа:

1 — лаборатория каротажной станции; 2 — подъемник каротажой станции; 3 — измеритель длины и натяжения кабеля;

4 — метки глубин; 5 — каротажный кабель; 6 — направляющий блок; 7 — элеватор с подвеской; 8 — датчик натяжения кабеля; 9 — подвесной блок с датчиком глубин; 10 — датчик меток; 11 — скважинный прибор; 12 — ãðóç

285

18.6. Зондирование

Испытание рыхлых отложений методом зондирования основано на том, что горные породы в зависимости от их состава, состояния и свойств оказывают различное сопротивление внедрению в них зонда с конусным окончанием. Погружение зонда может производиться либо ударами, либо задавливанием.

Динамическое зондирование заключается в забивке зонда молотом постоянного веса, сбрасываемого с определенной высоты, и замере сопротивления породы его внедрению. Наиболее употребительной установкой для динамического зондирования является УБП-15, но могут использоваться и другие буровые станки, а также навесное оборудование. По числу ударов, необходимых для заглубления зонда в породу на 10 см (или определяют глубину погружения конуса от 10 ударов), рассчитывают вели- чину динамического сопротивления. Динамическое зондирование можно применять в отложениях, содержащих до 40 % крупнообломочного материала, а также включающих крепкие прослои. В водонасыщенных пылеватых песках применение этого метода проблематично вследствие разжижения этих отложений при ударах, что ведет к занижению результатов. Глубина применения — до 20 м.

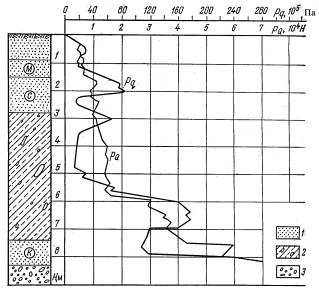

При статическом зондировании одновременно с задавливанием зонда в породу измеряют сопротивление погружению зонда и сопротивление трению породы по его боковой поверхности, которые регистрируют либо непрерывно, используя самописец, либо точечно — через заданные интервалы по глубине. Статическое зондирование можно применять для испытания пес- чано-глинистых грунтов с содержанием обломков крупнее 10 мм до 25 %. Глубина применения статического зондирования также до 20 м, но в плотных породах — существенно меньше. Результаты статического зондирования оформляются в виде совмещенных графиков удельного сопротивления задавливанию — лобового сопротивления (Pq) и сопротивления трению по боковой поверхности зонда (PQ) в зависимости от глубины (рис. 18.4).

286

Рис. 18.4. Пример графика статического зондирования:

1 — пески (М — мелкие, С — средние, К — крупные); 2 — суглинки; 3 — галечники

Результаты статического и динамического зондирований помогают детализировать геологический разрез — выделить слои и тонкие прослои и линзы, что нередко трудно или даже невозможно сделать (в зависимости от качества поднятых при бурении образцов) при описании пород, и получить точные глубины их залегания. По данным зондирования можно составить представление об однородности (неоднородности) исследуемой толщи,

287

отделить талые породы от мерзлых и помочь решить другие геологические задачи, а также получить ориентировочные характеристики механических свойств. Результаты статического зондирования более информативны, по ним можно определить плотность сложения песков и консистенцию суглинков и глин, а также назначить условное расчетное давление на пески и определить несущую способность свай.

Зондирование является простым, легко выполнимым методом исследования грунтов, не требующим больших материальных и трудовых затрат; в настоящее время широко применяется на инженерных изысканиях, особенно статическое зондирование. Громадным преимуществом зондирования является то обстоятельство, что исследования производятся без бурения скважин и, более того, позволяют сократить объем дорогостоящих буровых работ. Однако, успешная расшифровка результатов зондирований возможна лишь в случае четкого отнесения полученных при зондировании характеристик к определенным геологическим слоям. Для этого необходимо выполнить некоторый объем зондирований непосредственно в скважинах,

âпроцессе их бурения или пробурить некоторое число скважин

âнепосредственной близости от точек зондирования. Особым видом исследований является совмещение ра-

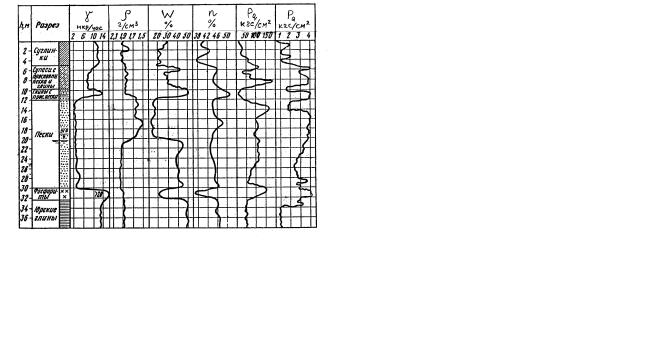

диоактивного каротажа и статического зондирования, которое стало возможным после создания полностью автоматизированной пенетрационно-каротажной установки (рис. 18.5). Вся измерительная аппаратура размещается в одном зонде; при задавливании его регистрируется лобовое сопротивление и трение по боковой поверхности зонда и выполняется γ - и нейтронный каротаж. Телеметрическая система связи передает производимые измерения на самописцы, которые выдают информацию в виде непрерывных по глубине кривых (диаграмм) исследуемых свойств.

Пример исследования песчано-глинистых отложений пе- нетрационно-каротажным методом приведен на рис. 18.6, где представлены следующие характеристики пород разреза: естественная

288

радиоактивность, плотность, влажность, пористость, лобовое сопротивление и трение по боковой поверхности зонда. Разрешающую способность метода для литологического расчленения разреза можно видеть из сопоставления диаграмм с геологическим разрезом, приведенным на этом же рисунке. Применение пенет- рационно-каротажного метода особенно актуально при изучении водонасыщенных песчаных и слабых пылевато-глинистых и илистых отложений.

Рис. 18.5. Принципиальная схема исследований свойств горных пород пенетрационно-каротажным методом:

1 — зонд, содержащий датчик для измерения необходимых свойств горных пород; 2 — штанга; 3 — устройство для погружения зонда на необходимую глубину; 4 — кабель для передачи информации, регистрируемой датчиком зонда; 5 — передвижная лаборатория; 6 — наземная регистрирующая аппаратура;

7 — информация, записанная в виде непрерывной диаграммы

289

19. Полевые методы определения механических свойств грунтов

19.1. Испытание грунтов статическими нагрузками

Испытания статическими нагрузками выполняют для определения деформационных свойств, а также несущей способности грунтов оснований ответственных сооружений. Испытания проводят в шурфах и скважинах, а в период возведения сооружений (если потребуется) — в строительных котлованах для тех разновидностей пород, которые будут находиться в активной зоне сооружений. Установка для испытаний включает плоский металли- ческий штамп, устанавливаемый на забой выработки, приспособление для создания на него нагрузки и устройство для регистрации его осадок. Если нагрузка на штамп передается при помощи гидравлического домкрата, что наиболее удобно, то установка включает устройство для прианкеривания ее и приспособление для автоматического поддержания заданной нагрузки (рис. 19.1).

Рис. 18.6. Пенетрационно-каротажные диаграммы и генологический разрез ледниковых отложений Подмосковья

Рис. 19.1. Схема испытания грунта статической нагрузкой в скважине:

1 — упорная балка; 2 — анкерная свая; 3 — гидродомкрат; 4 — опорная часть штампа; 5 — автоматическое устройство

для поддержания заданной нагрузки

290 |

291 |