Анатоми Околокулак

.pdf

IX пара (языкоглоточные нервы).

Языкоглоточный нерв (n. glossofaringeus) – содержит в себе 3 вида волокон: 1 – афферентные (чувствительные), идущие от рецепторов глотки, барабанной полости, слизистой оболочки задней трети языка, миндалин и небных дужек.; 2 – эфферентные (двигательные), иннервирующие шилоглоточную мышцу; 3 – эфферентные (парасимпатические) волокна, для околоушной железы. Соответственно трем видам волокон он

имеет три ядра: |

|

1) |

чувствительное, к которому подходят центральные отростки верхнего и |

нижнего узлов, расположенных в области яремного отверстия. |

|

2) |

вегетативное (парасимпатическое) – нижнее слюноотделительное ядро. |

3) |

двигательное ядро – общее с блуждающим нервом. |

Языкоглоточный нерв выходит из мозга позади оливы и покидает череп через яремное отверстие. На шее нерв располагается между внутренней яремной веной и внутренней сонной артерией. Огибая сзади шилоглоточную мышцу, подходит к корню языка и делится на свои конечные ветви.

Ветви языкоглоточного нерва:

1. Барабанный нерв (n. tympanicus) отходит от нижнего узла и, проникнув в барабанную полость, образует сплетение, из которого иннервируется слизистая оболочка барабанной полости и слуховой трубы. Выйдя из барабанной полости, в виде

малого каменистого нерва (n. petrosus minor) он достигает ушного узла (ganglion oticum). В составе этого нерва к ушному узлу подходят парасимпатические волокна от нижнего слюноотделительного ядра для околоушной железы.

2. Шилоглоточная ветвь – для одноименной мышцы.

3. Миндальковые ветви – к слизистой небных миндалин и дужек. 4. Глоточные ветви – к глоточному сплетению.

5. Язычные ветви – к слизистой задней трети языка, в их составе проходят и вкусовые волокна.

6. Ветви к каротидному синусу.

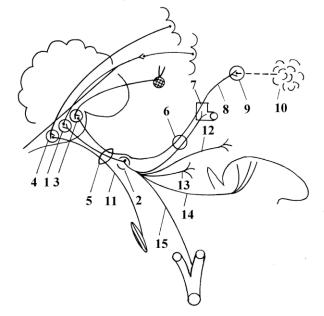

хема IX пары (языкоглоточные нервы). вительное ядро; 2 – нижний чувств узел; 3 – вегетативное ядро; 4 льное ядро; 5 – яремное отверстие; 6 ный нерв; 7 – барабанная полость; 8 аменистый нерв; 9 – ушной узел; 10 ная железа; 11 – шилоглоточная ветв ндальковая ветвь; 13 – глоточная ветв ычная ветвь; 15 – ветви к каротидно

X пара (блуждающие нервы).

Блуждающий нерв (n. vagus) – самый длинный из черепных нервов. Иннервирует дыхательные органы, большую часть пищеварительного тракта (до сигмовидной кишки), а также дает ветви к сердцу, которые замедляют сердцебиение.

Блуждающий нерв содержит в себе 3 вида волокон:

1 – афферентные (чувствительные), идущие от внутренних органов, твердой мозговой оболочки и наружного слухового хода.

2– эфферентные (двигательные) для поперечно-полосатых мышц глотки, мягкого неба, гортани и исходящие от рецепторов этих мышц афферентные (проприоцептивные) волокна.

3– эфферентные (парасимпатические) волокна, направляющиеся к поперечнополосатой мускулатуре сердца (замедляют сердцебиение) и гладкой мускулатуре сосудов (расширяют сосуды). В составе сердечных ветвей блуждающего нерва проходит n. depressor, который является чувствительным нервом для сердца, начальной части аорты и отвечает за рефлекторное регулирование кровяного давления. Парасимпатическая часть блуждающего нерва иннервирует трахею и легкие (суживает бронхи), пищевод, желудок

икишечник до сигмовидной кишки (усиливает перистальтику). Блуждающий нерв принимает участие в иннервации печени, почек, поджелудочной железы.

Соответственно 3 видам волокон блуждающий нерв имеет 3 ядра:

1– чувствительное (n. solitarius);

2– двигательное (n. ambiguus);

3– вегетативное (n. dorsalis nervi vagi).

Волокна блуждающего нерва выходят из продолговатого мозга 10-15 корешками в задней боковой бороздке и покидают череп через яремное отверстие (foramen jugulare). В этом месте чувствительная часть нерва образует два узла: верхний (ganglion superius) и нижний (ganglion inferius). В этих узлах находятся ложно униполярные клетки, периферические отростки которых направляются к рецепторам наружного слухового хода, внутренностей и сосудов. Центральные отростки заканчиваются в чувствительном ядре.

На шее блуждающий нерв располагается между внутренней яремной веной и внутренней сонной артерией, затем между этой же веной и общей сонной артерией. В нижней трети пищевода блуждающие нервы формируют блуждающие стволы (передний и задний), которые через пищеводное отверстие диафрагмы проникают в брюшную полость, где образуют сплетения на стенках желудка.

Ветви блуждающего нерва: А. В головной части:

1) |

к твердой мозговой оболочке задней черепной ямки; |

2) |

к задней стенке наружного слухового хода и коже ушной раковины; |

Б. В шейной части: |

|

1) |

глоточные ветви, которые иннервируют мышцы суживающие глотку, |

мышцы небных дужек и мягкого неба (за исключением мышцы, напрягающей небную

занавеску); |

|

2) |

верхний гортанный нерв иннервирует слизистую гортани выше голосо- |

вой щели, часть корня языка и надгортанник (чувствительные волокна). Двигательные волокна направляются к мышцам гортани.

3) верхние сердечные нервы – принимают участие в образовании сердечного сплетения;

В. В грудной части:

1) возвратный гортанный нерв, конечная часть которого носит название нижнего гортанного нерва. Иннервирует часть мышц гортани, ее слизистую оболочку ниже голосовых связок, трахею, глотку, пищевод, лимфатические узлы шеи;

2) |

нижние сердечные нервы – направляются к сердечному сплетению; |

3) |

трахеальные и бронхиальные нервы – образуют легочное сплетение на |

стенках бронхов, за счет которого иннервируются мускулатура и железы трахеи и

бронхов; |

|

4) |

пищеводные нервы идут к стенке пищевода. |

Г. В брюшной части: |

|

1) |

сплетения, идущие по пищеводу образуют передний и задний стволы |

блуждающего нерва (trunci vagales).

Передний ствол блуждающего нерва на передней стенке желудка образует сплетение – plexus gastricus anterior, которое располагается вдоль малой кривизны. Заднее желудочное сплетение – plexus gastricus posterior – образуется за счет заднего ствола блуждающего нерва.

XI пара (добавочные нервы).

Добавочный нерв (n. accessorius) двигательный, имеющий ядра в продолговатом и спинном мозге. В связи с этим нерв имеет две части: черепно-мозговую и спинномозговую. Черепно-мозговая часть нерва выходит из латеральной задней борозды продолговатого мозга и направляется к яремному отверстию. Спинномозговая часть нерва, в количестве 5-7 корешков выходит из спинного мозга между передним и задним спинномозговыми корешками. Пройдя через большое затылочное отверстие в череп, соединяется с черепно-мозговой частью в общий ствол, который покидает череп через яремное отверстие.

Ветви добавочного нерва:

1.Внутренняя ветвь (r. internus), отходит в полости черепа и присоединяется к блуждающему нерву (n. vagus) в области его верхнего ганглия. Принимает участие в иннервации мышц гортани.

2.Наружная ветвь (r. externus), выходит из черепа через яремное отверстие, располагается позади шиловидного отростка и принимает участие в иннервации шилоподъязычной, шило-глоточной, а затем вступает в грудино-ключично-сосцевидную мышцу, выходит на шею и заканчивается в m. trapezius.

XII пара (подъязычные нервы).

Подъязычный нерв (n. hypoglossus), двигательный, начинается от двигательного ядра, расположенного в продолговатом мозге и проецируется на ромбовидную ямку в области trygonum n. hypoglossi. Волокна выходят из мозга через переднюю боковую бороздку, расположенную между оливой и пирамидой. Выходит из черепа через канал подъязычного нерва (canalis hypoglossalis) в мыщелках затылочной кости. На шее нерв располагается латеральнее наружной сонной артерии, образуя дугу, обращенную вниз. Ограничивает сверху треугольник Пирогова и проникает в язык выше заднего края челюстно-подъязычной мышцы (m. milohyoideus). Иннервирует мышцы языка. От подъязычного нерва отходит верхний корешок (radix superior), который соединяется с

нижним корешком (radix inferior) шейного сплетения, образуя шейную петлю (ansa cervicalis).

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Общие данные

Вегетативная (автономная) нервная система является составной частью единой нервной системы, осуществляющей иннервацию сосудов и внутренних органов, имеющих в своем составе гладкомышечные клетки и железистый эпителий. Она координирует работу всех внутренних органов, регулирует обменные, трофические процессы во всех органах и тканях тела человека, поддерживает постоянство внутренней среды организма.

По ряду морфофункциональных признаков в вегетативной нервной системе выделяют симпатический и парасимпатический отделы, которые во многих случаях действуют как антагонисты.

Вегетативная нервная система, как и соматическая, подразделяется на центральный

ипериферический отделы.

Кцентральному отделу относятся скопления нервных клеток, образующих ядра (центры), которые расположены в головном и спинном мозге.

Кпериферическому отделу вегетативной нервной системы относятся: 1) вегетативные волокна выходящие из головного и спинного мозга в составе корешков и соединительных ветвей; 2) вегетативные узлы; 3) вегетативные ветви и нервы, начинающиеся от узлов; 4) вегетативные сплетения; 5) вегетативные нервные окончания.

Центры вегетативной нервной системы

Центры вегетативной нервной системы разделяют на сегментарные и надсегментарные (высшие вегетативные центры).

Сегментарные центры располагаются в нескольких отделах центральной нервной системы, где выделяют 4 очага:

1.Мезенцефалический отдел в среднем мозге – добавочное ядро (Якубовича) глазодвигательного нерва (III пара).

2.Бульбарный отдел в продолговатом мозге и мосту: 1) верхнее слюноотделительное ядро промежуточно-лицевого нерва (VII пара), 2) нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва (IX пара) и 3) дорсальное ядро блуждающего нерва (X пара).

Оба этих отдела относятся к парасимпатическим центрам.

3.Тораколюмбальный отдел – промежуточно-боковые ядра 16-ти сегментов спин-

ного мозга от 8-го шейного до 3-го поясничного включительно (Ш8, Г1–12, П1–3). Они являются симпатическими центрами.

4.Сакральный отдел – промежуточно-боковые ядра 3-х крестцовых сегментов

спинного мозга от 2-го по 4-й включительно (К2–4), относятся к парасимпатическим центрам.

Высшие вегетативные центры (надсегментарные) объединяют и регулируют деятельность симпатического и парасимпатического отделов. К ним относятся:

1.Ретикулярная формация, ядра которой формируют центры жизненно-важных функций (дыхательный и сосудодвигательный центры, центры сердечной деятельности, регуляции обмена веществ и т.д.).

2.Мозжечок, в котором имеются трофические центры.

3.Гипоталамус – главный подкорковый центр интеграции вегетативных функций, оказывает существенное влияние на поддержание оптимального уровня обмена веществ (белкового, углеводного, жирового, минерального, водного) и терморегуляции.

4.Полосатое тело имеет ближайшее отношение к безусловнорефлекторной регуляции вегетативных функций. Повреждение или раздражение ядер полосатого тела вызывает изменение кровяного давления, усиление слюно- и слезоотделения, усиление потоотделения.

Высшим центром регуляции вегетативных и соматических функций, а также их координации является кора полушарий большого мозга.

Вегетативная рефлекторная дуга

Вегетативная нервная система , как и соматическая нервная система, реализует свои функции по принципу рефлексов (рис.1).

В простой вегетативной рефлекторной дуге, как и в соматической, выделяют три звена, а именно: 1) рецепторное, образованное чувствительным (афферентным) нейроном; 2) ассоциативное, представленное вставочным нейроном и 3) эффекторное звено, образованное двигательным (эфферентным) нейроном, передающим возбуждение на рабочий орган.

Нейроны связаны между собой синапсами, в которых с помощью медиаторов происходит передача нервного импульса с одного нейрона на другой.

Чувствительные нейроны (I нейрон) представлены псевдоуниполярными клетками спинномозгового узла. Их периферические отростки заканчиваются рецепторами в органах. Центральный отросток чувствительного нейрона в составе заднего корешка вступает в спинной мозг, и нервный импульс переключается на вставочный нейрон, клеточное тело которого расположено в боковых рогах (латерально-промежуточное ядро тораколюмбального или сакрального отделов) серого вещества спинного мозга (II

нейрон).

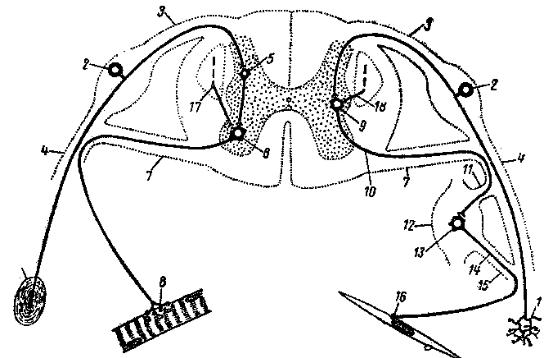

Рис.1. Схема рефлекторных дуг соматического (слева) и вегетативного (справа) типов, замыкающихся в спинном мозге. 1 – рецептор; 2 – чувствительный нейрон спинномозго-

вого ганглия; 3 – задний корешок; 4 – спинномозговой нерв; 5 – вставочный нейрон; 6 – двигательный нейрон переднего рога; 7 – передний корешок; 8 – двигательное нервное окончание скелетной мышцы; 9 – нейрон симпатического ядра бокового рога; 10 – преганглионарное волокно; 11 – белая соединительная ветвь; 12 – вегетативный ганглий; 13 – эффекторный нейрон; 14 – постганглионарное волокно; 15 – серая соединительная ветвь; 16 – двигательное нервное окончание на гладкой мышце; 17 и 18 – волокна пирамидного пути.

Аксон вставочного нейрона покидает спинной мозг в составе переднего корешка и достигает одного из вегетативных узлов, где вступает в контакт с двигательным нейроном (III нейрон).

Таким образом, вегетативная рефлекторная дуга отличается от соматической, вопервых, местом локализации вставочного нейрона (в боковых рогах, а не в задних), вовторых, протяженностью и положением аксона вставочного нейрона, который в отличие от соматической нервной системы выходит за пределы спинного мозга, в-третьих, тем, что двигательный нейрон расположен не в передних рогах спинного мозга, а в вегетативных узлах (ганглиях), а это значит, что весь эфферентный путь подразделяется на два участка: предузловой (преганглионарный) – аксон вставочного нейрона и послеузловой (постганглионарный) – аксон двигательного нейрона вегетативного узла. Преганглионарные волокна покрыты миелиновой оболочкой, благодаря чему имеют белый цвет. Постганглионарные волокна серого цвета – лишены миелина.

Вегетативные узлы

Узлы вегетативной нервной системы по топографическому признаку делят условно на три группы (порядка).

Узлы I порядка, околопозвоночные, образуют симпатический ствол, расположенный по сторонам позвоночного столба.

Узлы II порядка, предпозвоночные или промежуточные, расположены впереди позвоночника, входят в состав вегетативных сплетений. Узлы I и II порядка относятся к симпатическому отделу вегетативной нервной системы.

Узлы III порядка составляют конечные узлы. Они в свою очередь разделяются на околоорганные и внутриорганные и относятся к парасимпатическим узлам.

В узлах выделяют три типа нейронов:

1.Клетки Догеля первого типа – двигательные нейроны.

2.Клетки Догеля второго типа – чувствительные нейроны. Благодаря наличию в узле чувствительных клеток рефлекторные дуги могут замыкаться через вегетативный узел – периферические рефлекторные дуги.

3.Клетки Догеля третьего типа представляют ассоциативные нейроны.

Различия вегетативной и соматической нервной системы

Вегетативная нервная система отличается от соматической следующими признака-

ми:

1.Вегетативная нервная система иннервирует гладкую мускулатуру и железы, обеспечивает трофическую иннервацию всех тканей и органов, включая скелетную мускулатуру, т.е. иннервирует все органы и ткани. Соматическая нервная ситстема иннервирует только скелетную мускулатуру.

2.Важнейший отличительный признак вегетативного отдела – это очаговый характер расположения центров (ядер) в стволе головного мозга (мезенцефалический и

бульбарный отделы) и спинном мозге (тораколюмбальный и сакральный отделы). Соматические же центры располагаются в пределах центральной нервной системы равномерно (сегментарно).

3.Различия в строении рефлекторной дуги (см. выше).

4.Деятельность вегетативной нервной системы основана не только на центральных рефлекторных дугах, но и на периферических, замыкающихся в вегетативных узлах.

5.Вегетативная нервная система обладает избирательной чувствительностью к гормонам. Это обусловлено тем, что переключение импульса в синапсах осуществляется

спомощью химического вещества – медиатора.

Симпатический и парасимпатический отделы и их различия

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он обеспечивает усиление окислительных процессов, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, т.е. приспосабливает организм к условиям интенсивной деятельности. В связи с этим тонус симпатической нервной системы преобладает днем.

Парасимпатический отдел выполняет охранительную роль (сужение зрачка, бронхов, снижение частоты сердечных сокращений, опорожнение полостных органов), ее тонус преобладает ночью («царство вагуса»).

Симпатический и парасимпатический отделы отличаются также и медиаторами – веществами, осуществляющими передачу нервных импульсов в синапсах. Медиатором симпатической нервной системы является норадреналин, парасимпатической –

ацетилхолин.

Наряду с функциональными имеются ряд морфологических различий симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, а именно:

1.Парасимпатические центры разобщены, находятся в трех отделах мозга (мезенцефалический, бульбарный, сакральный), а симпатические – в одном (тораколюмбальный отдел).

2.К симпатическим узлам относятся узлы I и II порядка, к парасимпатическим – III порядка (конечные). В связи с чем преганглионарные симпатические волокна более короткие, а постганглионарные более длинные, чем парасимпатические.

3.Парасимпатический отдел имеет более ограниченную область иннервации, иннервируя только внутренние органы. Симпатический же отдел иннервирует все органы и ткани.

Симпатический отдел вегетативной нервной системы

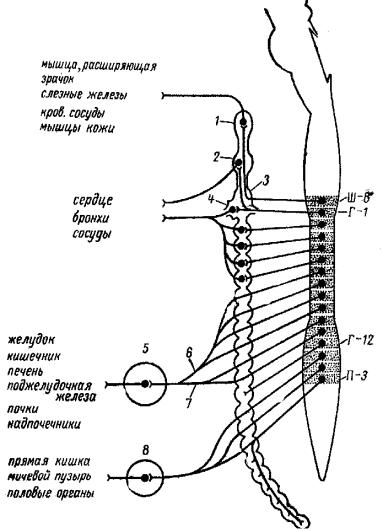

Симпатическая нервная система состоит из центрального и периферического отделов (рис.2).

Центральный отдел представлен промежуточно-боковыми ядрами боковых рогов спинного мозга следующих сегментов: Ш8, Г1–12, П1–3 (тораколюмбальный отдел).

Периферический отдел симпатической нервной системы составляют:

1)узлы I и II порядка;

2)межузловые ветви (между узлами симпатического ствола);

3)соединительные ветви белые и серые, связанные с узлами симпатического ство-

ла;

4) висцеральные нервы, состоящие из симпатических и чувствительных волокон и направляющиеся к органам, где заканчиваются нервными окончаниями.

импатическая нервная (по С.П.Семенову)

–сегменты спинного

есимпатические

шейный

;2 – средний

шейный; 4 – ; 5 – ганглии

ия; 6 – большой и нервы; 8–

чный ган–глий.

Симпатический ствол

Парный, располагается по обеим сторонам позвоночника в виде цепи узлов I порядка. В продольном направлении узлы соединены между собой межузловыми ветвями.

Впоясничном и крестцовом отделах имеются и поперечные комиссуры, которые соединяют узлы правой и левой стороны. Симпатический ствол протягивается от основания черепа до копчика, где правый и левый ствол соединяются одним непарным копчиковым узлом. Топографически симпатический ствол делится на 4 отдела: шейный, грудной, поясничный и крестцовый.

Узлы симпатического ствола соединяются со спинномозговыми нервами белыми и серыми соединительными ветвями.

Белые соединительные ветви состоят из преганглионарных симпатических волокон, которые являются аксонами клеток промежуточно-латеральных ядер боковых рогов спинного мозга. Они отделяются от ствола спинномозгового нерва и входят в ближайшие узлы симпатического ствола, где часть преганглионарных симпатических волокон прерывается. Другая часть проходит узел транзитно и через межузловые ветви достигает более отдаленных узлов симпатического ствола или проходит к узлам II порядка.

Всоставе белых соединительных ветвей проходят и чувствительные волокна – дендриты клеток спинномозговых узлов.

Белые соединительные ветви идут только к грудным и верхним поясничным узлам.

Вшейные узлы преганглионарные волокна подходят снизу из грудных узлов симпатиче-

ского ствола через межузловые ветви, а в нижние поясничные и крестцовые – из верхних поясничных узлов также через межузловые ветви.

От всех узлов симпатического ствола часть постганглионарных волокон присоединяется к спинномозговым нервам – серые соединительные ветви и в составе спинномозговых нервов симпатические волокна направляются к коже и скелетным мышцам с целью обеспечения регуляции ее трофики и поддержания тонуса – это соматическая часть симпатической нервной системы.

Кроме серых соединительных ветвей от узлов симпатического ствола отходят висцеральные ветви для иннервации внутренних органов – висцеральная часть симпатической нервной системы. В ее состав входят: постганглионарные волокна (отростки клеток симпатического ствола), преганглионарные волокна, которые прошли через узлы I порядка не прерываясь, а также чувствительные волокна (отростки клеток спинномозговых узлов).

Шейный отдел симпатического ствола чаще состоит из трех узлов: верхнего, сред-

него и нижнего.

Верхний шейный узел лежит впереди поперечных отростков II-III шейных позвонков. От него отходят следующие ветви, которые чаще образуют сплетения по стенкам сосудов:

1.Внутреннее сонное сплетение (по стенкам одноименной артерии). От внутреннего сонного сплетения отходит глубокий каменистый нерв для иннервации желез слизистой оболочки полости носа и неба. Продолжением внутреннего сонного сплетения являются сплетения глазной артерии (для иннервации слезной железы и мышцы, расширяющей зрачок) и сплетения артерий мозга.

2.Наружное сонное сплетение. За счет вторичных сплетений по ветвям наружной сонной артерии иннервируются слюнные железы.

3.Гортанно-глоточные ветви.

4.Верхний шейный сердечный нерв, вступающий в сердечное сплетение.

Средний шейный узел располагается на уровне VI шейного позвонка. От него отходят ветви:

1.Ветви к нижней щитовидной артерии.

2.Средний шейный сердечный нерв, вступающий в сердечное сплетение.

Нижний шейный узел располагается на уровне головки I ребра и часто сливается с I грудным узлом, образуя шейно-грудной узел (звездчатый). От него отходят ветви:

1.Нижний шейный сердечный нерв, вступающий в сердечное сплетение.

2.Ветви к трахее, бронхам, пищеводу, которые вместе с ветвями блуждающего нерва образуют сплетения.

Грудной отдел симпатического ствола состоит из 10-12 узлов. От них отходят следующие ветви:

От верхних 5-6 узлов отходят висцеральные ветви для иннервации органов грудной полости, а именно:

1.Грудные сердечные нервы.

2.Ветви к аорте, образующие грудное аортальное сплетение.

3.Ветви к трахее и бронхам, участвующие вместе с ветвями блуждающего нерва в формировании легочного сплетения.

4.Ветви к пищеводу.