- •Предисловие

- •Химическая термодинамика, как теоретическая основа биоэнергетики Предмет, методы и основные понятия химической термодинамики

- •Термодинамические системы: изолированные, закрытые, открытые, гомогенные, гетерогенные

- •Термодинамические параметры

- •Внутренняя энергия системы

- •Форма обмена энергии с окружающей средой

- •Первое начало термодинамики. Тепловые эффекты химических реакций

- •1. В изолированной системе сумма всех видов энергии есть величина постоянная.

- •Изобарный и изохорный процессы. Энтальпия. Тепловые эффекты химических реакций

- •Термохимия. Закон Гесса

- •Влияние температуры и давления на тепловой эффект реакции

- •Использование закона Гесса в биохимических исследованиях

- •Энтропия. Второй закон термодинамики Энтропия

- •Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса

- •Принцип энергетического сопряжения

- •Химическое равновесие Обратимые и необратимые реакции. Константа равновесия

- •Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье

- •Учение о растворах Растворы

- •Физические свойства н2о и строение ее молекул

- •Механизм образования растворов

- •Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость

- •Влияние природы веществ на растворимость

- •Влияние давления на растворимость веществ

- •Влияние температуры на растворимость веществ

- •Влияние электролитов на растворимость веществ

- •Взаимная растворимость жидкостей

- •Способы выражения состава растворов

- •Термодинамические аспекты процесса растворения. Идеальные растворы

- •Коллигативные свойства разбавленных растворов

- •Диффузия и осмос в растворах

- •Роль осмоса в биологических процессах

- •Давление насыщенного пара растворителя над раствором. Закон Рауля

- •Следствия из закона Рауля

- •1) Растворы кипят при более высокой температуре, чем чистый растворитель;

- •2) Растворы замерзают при более низкой температуре, чем чистый растворитель.

- •Применение методов криоскопии и эбуллиоскопии

- •Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент Вант-Гоффа

- •Электролитическая диссоциация Электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации

- •Общая характеристика электролитов

- •Слабые электролиты

- •Сильные электролиты

- •Диссоциация воды. Водородный показатель

- •Теория кислот и оснований. Буферные растворы Теория кислот и оснований

- •Буферные растворы Определение буферных систем и их классификация

- •Механизм действия буферных систем

- •Вычисление рН и рОн буферных систем. Уравнение Гендерсона-Гассельбаха

- •Буферная емкость

- •Буферные системы человеческого организма

- •Нарушения кислотно-оснóвного равновесия крови. Ацидоз. Алкалоз

- •Химическая кинетика и катализ Кинетика химических реакций

- •Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс

- •Кинетическая классификация химических реакций. Понятие о молекулярности и порядке химической реакции Порядок и молекулярность простых химических реакций

- •Понятие о сложных химических реакциях

- •Классификация сложных реакций

- •Измерение скорости химической реакции

- •Влияние температуры на скорость химической реакции

- •Катализ Общие положения и закономерности катализа

- •Механизм гомогенного и гетерогенного катализа

- •Особенности каталитической активности ферментов

- •2. Другим важным отличием ферментов от катализаторов небелковой природы является их высокая специфичность, т.Е. Избирательность действия.

- •Физическая химия дисперсных систем Определение дисперсных систем

- •Классификация дисперсных систем и их общая характеристика

- •Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию вещества дисперсной фазы и дисперсионной среды

- •Классификация по взаимодействию между частицами дисперсной фазы или степени структурированности системы

- •Классификация по характеру взаимодействия дисперсной фазы с дисперсионной средой

- •Методы получения дисперсных систем

- •Диспергирование жидкостей

- •Диспергирование газов

- •Конденсационные методы

- •Методы физической конденсации

- •Методы химической конденсации

- •Очистка золей

- •Компенсационный диализ и вивидиализ

- •Молекулярно-кинетические свойства золей

- •Броуновское движение

- •Диффузия

- •Седиментация в золях

- •Осмотическое давление в золях

- •Оптические свойства золей

- •Рассеяние света (опалесценция)

- •Оптические методы исследования коллоидных систем Ультрамикроскоп

- •Механизм образования и строение коллоидной частицы – мицеллы

- •1. Получение золя берлинской лазури:

- •2. Получение с помощью гидролиза FeCl3 золя гидроксида железа (III).

- •3. Получениезоля As2s3:

- •Электрокинетические свойства золей

- •Устойчивость гидрофобных коллоидных систем. Коагуляция золей Виды устойчивости золей

- •Теория коагуляции Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека

- •Влияние электролитов на устойчивость золей. Порог коагуляции. Правило Шульца-Гарди

- •Чередование зон коагуляции

- •Коагуляции золей смесями электролитов

- •Скорость коагуляции

- •Коллоидная защита

- •Роль процессов коагуляции в промышленности, медицине, биологии

- •Растворы высокомолекулярных соединений

- •1) Своеобразное тепловое движение частиц растворенного вещества, схожее с броуновским движением мицелл в золях;

- •Общая характеристика высокомолекулярных соединений

- •Классификация полимеров

- •Набухание и растворение вмс

- •Термодинамические аспекты процесса набухания

- •Давление набухания

- •Свойства растворов высокомолекулярных соединений

- •Осмотическое давление растворов вмс

- •Онкотическое давление крови

- •Вязкость растворов полимеров

- •Свободная и связанная вода в растворах

- •Полиэлектролиты

- •Факторы, влияющие на устойчивость растворов полимеров. Высаливание

- •Электрохимия растворы электролитов как проводники второго рода. Электропроводность растворов электролитов

- •Эквивалентная электропроводность растворов

- •Практическое применение электропроводности

- •Равновесные электродные процессы

- •Металлический электрод

- •Измерение электродных потенциалов

- •Окислительно-восстановительные электроды

- •1. Переход окисленной формы в восстановленную и наоборот заключается только в обмене между ними электронами:

- •Диффузионный и мембранный потенциалы

- •Химические источники электрического тока. Гальванические элементы

- •Потенциометрия

- •Содержание

Диффузионный и мембранный потенциалы

Диффузионные потенциалы возникают на границе соприкосновения двух растворов.Причем это могут быть как растворы разных веществ, так и растворы одного и того же вещества, только в последнем случае они обязательно должны отличаться друг от друга своими концентрациями.

При соприкосновении двух растворов происходит взаимопроникновение в них частиц (ионов) растворенных веществ вследствие процесса диффузии.

Причина возникновения при этом диффузионного потенциала заключается в неодинаковой подвижности ионов растворенных веществ. Если ионы электролита обладают разной скоростью диффузии, то более быстрые ионы постепенно оказываются впереди менее подвижных. Образуются как бы две волны разнозаряженных частиц.

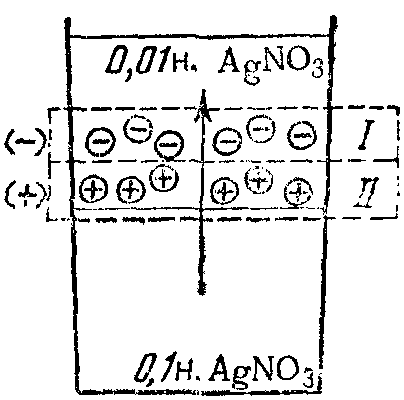

Если смешиваются растворы одного и того же вещества, но с разной концентрацией, то более разбавленный раствор приобретает заряд, совпадающий по знаку с зарядом более подвижных ионов, а менее разбавленный – заряд, совпадающий по знаку с зарядом менее подвижных ионов (рис. 90).

Рис. 90. Возникновение диффузионного потенциала вcледствие разной скорости ионов:I– «быстрые» ионы, заряженные отрицательно;II– «медленные» ионы, заряженные положительно

На границе раздела растворов возникает так называемый диффузионный потенциал. Он усредняет скорости движения ионов (тормозит более «быстрые» и ускоряет более «медленные»).

Постепенно, с завершением процесса диффузии данный потенциал снижается до нуля (обычно в течение 1-2 часов).

Диффузионные потенциалы могут возникать и в биологических объектах при повреждении оболочек клеток. При этом нарушается их проницаемость и электролиты могут диффундировать из клетки в тканевую жидкость или наоборот в зависимости от разности концентрации по обе стороны мембраны.

В результате диффузии электролитов возникает так называемый потенциал повреждения, который может достигать величин порядка 30-40 мV. Причем поврежденная ткань чаще всего заряжается отрицательно по отношению к неповрежденной.

Диффузионный потенциал возникает в гальванических элементах на границе соприкосновения двух растворов. Поэтому при точных вычислениях э.д.с. гальванических цепей обязательно должна вводиться поправка на его величину. Для устранения влияния диффузионного потенциала электроды в гальванических элементах часто соединяют друг с другом «солевым мостиком», представляющим собой насыщенный раствор KCl.

Ионы калия и хлора имеют почти одинаковые подвижности, поэтому их применение позволяет в значительной степени уменьшить влияние диффузионного потенциала на величину э.д.с.

Диффузионный потенциал может сильно возрасти, если растворы электролитов разного состава или разных концентраций разделить мембраной, проницаемой только для ионов определенного знака заряда или вида. Такие потенциалы будут гораздо более стойкими и могут сохраняться в течение более длительного времени – они называются иначе мембранными потенциалами. Мембранные потенциалы возникают при неравномерном распределении ионов по обе стороны мембраны, зависящем от её избирательной проницаемости, или в результате обмена ионами между самой мембраной и раствором.

На возникновении мембранного потенциала основан принцип работы так называемого ион-селективногоилимембранного электрода.

Основой такого электрода является определенным образом полученная полупроницаемая мембрана, обладающая селективной ионной проводимостью. Особенностью мембранного потенциала является то, что в соответствующей ему электродной реакции не участвуют электроны. Здесь имеет место обмен ионами между мембраной и раствором.

Мембранные электроды с твердой мембраной содержат тонкую мембрану, по обе стороны которой находятся разные растворы, содержащие одни и те же определяемые ионы, но с неодинаковой концентрацией. С внутренней стороны мембрану омывает стандартный раствор с точно известной концентрацией определяемых ионов, с внешней стороны – анализируемый раствор с неизвестной концентрацией определяемых ионов.

Вследствие различной концентрации растворов по обе стороны мембраны ионы обмениваются с внутренней и внешней сторонами мембраны неодинаковым образом. Это приводит к тому, что на разных сторонах мембраны образуется разный электрический заряд и как результат этого, возникает мембранная разность потенциалов.

Среди ионо-селективных электродов большое распространение получил стеклянный электрод, который применяют для определения рН растворов.

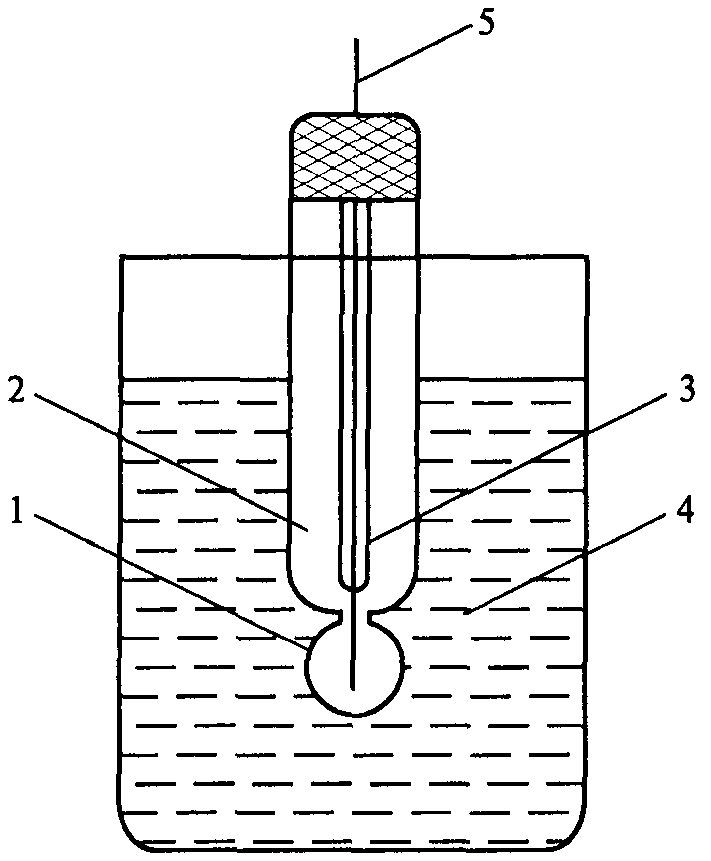

Центральной частью стеклянного электрода (рис. 91) является шарик, изготовленный из специального токопроводящего гидратированного стекла. Он заполнен водным раствором HClс известной концентрацией (0,1 моль/дм3). В этот раствор помещают электрод второго рода – чаще всего хлорсеребряный, выступающий в роли электрода сравнения. При измерениях стеклянный шарик опускают в анализируемый раствор, в котором находится второй электрод сравнения.

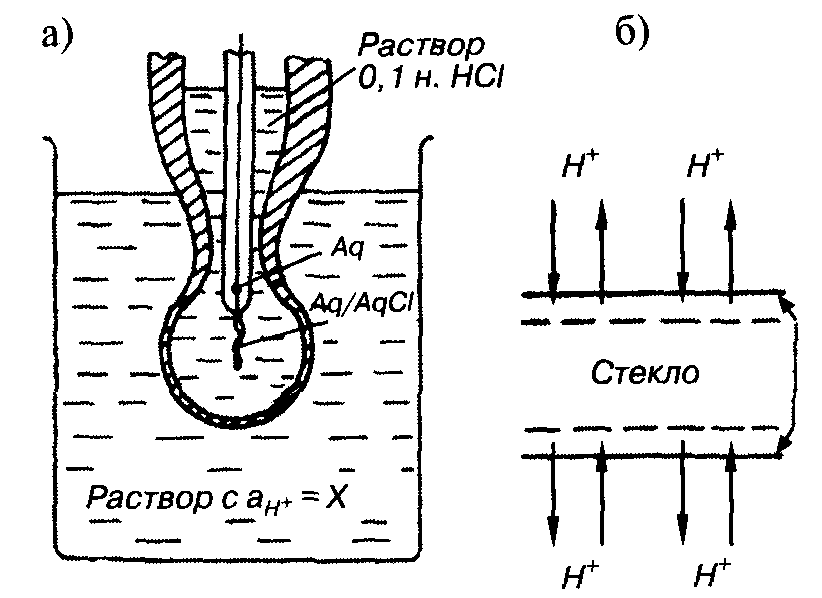

Принцип действия электрода основан на том, что в структуре стекла ионы K+,Na+,Li+заменены на ионы Н+путем его длительного вымачивания в растворе кислоты. Таким образом стеклянная мембрана может обмениваться своими ионами Н+с внутренним и внешним растворами (рис. 92). Причем по обе стороны мембраны вследствие этого процесса возникают различные потенциалы.

Рис. 91. Схема стеклянного электрода: 1 – стеклянный шарик (мембрана); 2 – внутренний раствор НС1; 3 – хлорсеребряный электрод; 4 –измеряемый раствор; 5 –металлический проводник

Рис. 92. Стеклянный электрод в растворе с неизвестной концентрацией ионов Н+(а)и схема обмена ионов между двумя фазами (б)

С помощью электродов сравнения, помещенных во внешний и внутренний растворы, измеряют их разность.

Потенциал на внутренней стороне мембраны постоянен, поэтому разность потенциалов стеклянного электрода будет зависеть только от активности ионов водорода в исследуемом растворе.

Общая схема цепи, включающая стеклянный электрод и два электрода сравнения, представлена на рис. 93.

|

Внутренний электрод сравнения (хлорсеребряный) AgAgCl,HCl |

Стеклянная мембрана |

Исследуемый раствор |

Внешний электрод сравнения (хлорсеребряный) AgAgCl,HCl | ||||

|

|

E1 |

E2 |

|

|

| ||

Рис. 93. Схема цепи, поясняющая принцип работы стеклянного электрода

Стеклянный электрод имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с водородным электродом, с помощью которого тоже можно измерять концентрацию ионов Н+в растворе.

Он совершенно не чувствителен к различным примесям в растворе, «не отравляется ими», им можно пользоваться, если в анализируемых жидкостях содержатся сильные окислители и восстановители, а также в самом широком диапазоне значений рН – от 0 до 12. Недостатком стеклянного электрода является его большая хрупкость.