- •Расчетно-графическая работа

- •I. Гидравлический расчет одноступенчатого перепада.

- •II. Гидравлический расчет водобойной стенки.

- •III. Гидравлический расчет быстротока.

- •Расчет входной части.

- •Расчет лотка быстротока.

- •Расчет водобойной части быстротока.

- •Іv Гидравлический расчет водобойного колодца.

- •V. Гидравлический расчет малого моста.

- •Расчет малого моста по незатопленной схеме,

- •Литература

Министерство образования Украины

Харьковский национальный автомобильно-дорожный

университет

Кафедра теоретической механики и гидравлики

Расчетно-графическая работа

по предмету: «Гидравлика, гидрология, гидрометрия»

Выполнил: ст. гр. Д-33

Нурыев А.Ю.

Проверил: доц.

Ермолаев В.Я.

Харьков 2001

I. Гидравлический расчет одноступенчатого перепада.

1.1. Расчёт входного участка

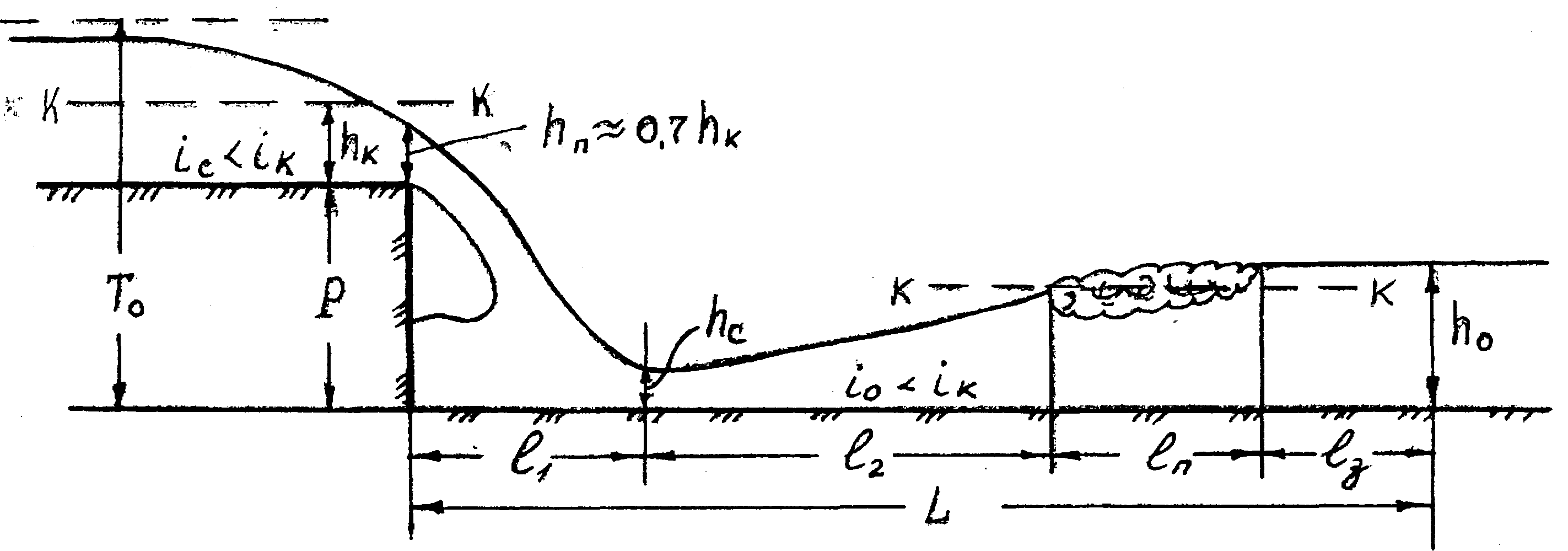

Рис.1. Схема одноступенчатого перепада при і0<ік.

Определяем hкр.

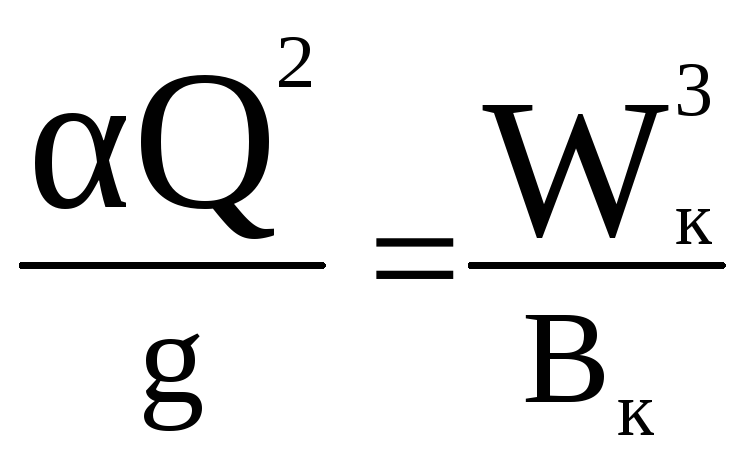

Из

равенства

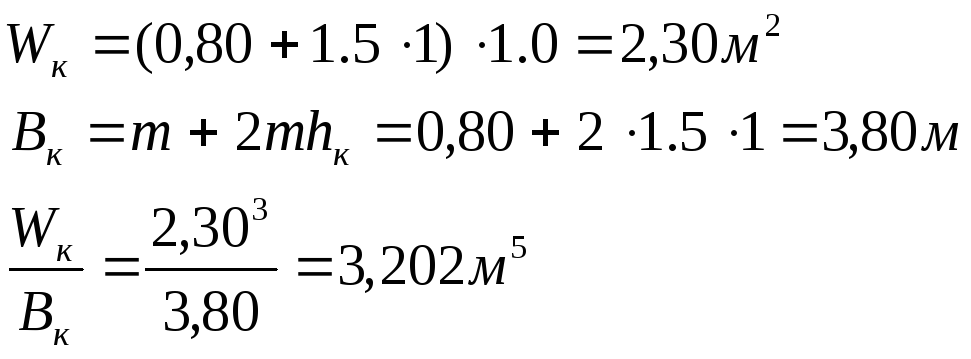

Методом подбора определяем критическую глубину hкр.

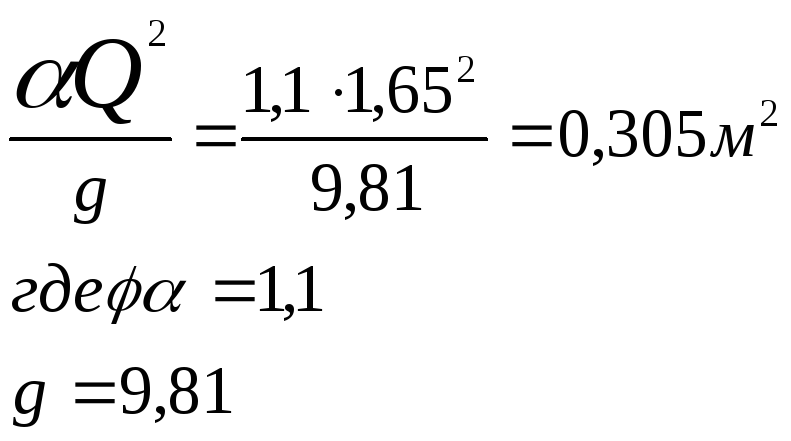

Из левой части равенства имеем

Задаемся произвольной глубиной h и вычисляем правую часть равенства

![]() и определяем

и определяем

![]()

Определяем расхождение исходного равенства

![]() что

не допустимо

что

не допустимо

Задаемся меньшей глубиной h= 0,6м. и определяем

![]()

Определяем расхождение исходного равенства

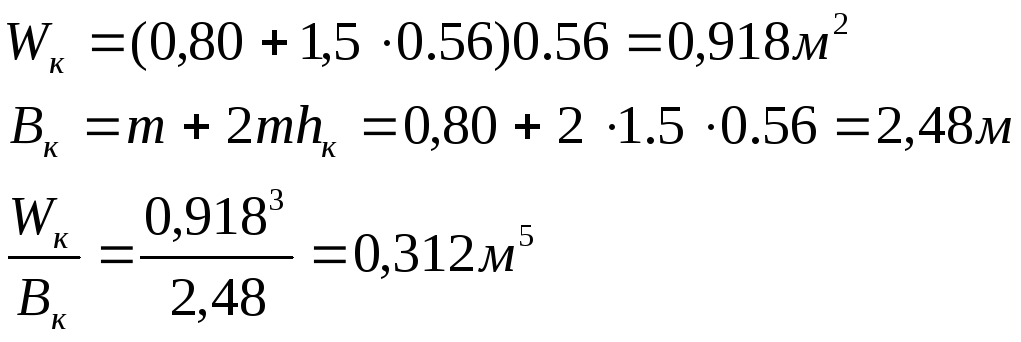

Принимаем hк = 0,56м

2) Параметры над стенкой перепада

Глубина над стенкой перепада hn = 0,7 hк = 0,7·0,56 = 0,392

Wп = (m·hп+b) hп = 0.392·(0,80+1.5·0.392) = 0,544м2

Скорость движения на стенке перепада.

![]()

Выбираем тип укрепления входного участка. Согласно табл. 7.12 (1) скорости Vп = 3,033м/с соответствует тип укрепления (выбираем по справочнику) при hп = 0,455<1м – Одиночное мощение на мху (слой не менее 5см из булыжника размером 15см) .

Vп = 3,033м/с (4.4)

1.2 Расчет водобойного участка

Из

равенства

Методом подбора определяем глубину в сжатом сечении hc при = 0,9 – коэффициент скорости (у всех идентичный).

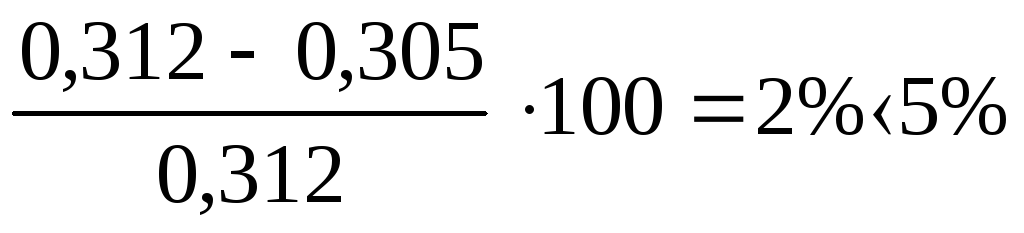

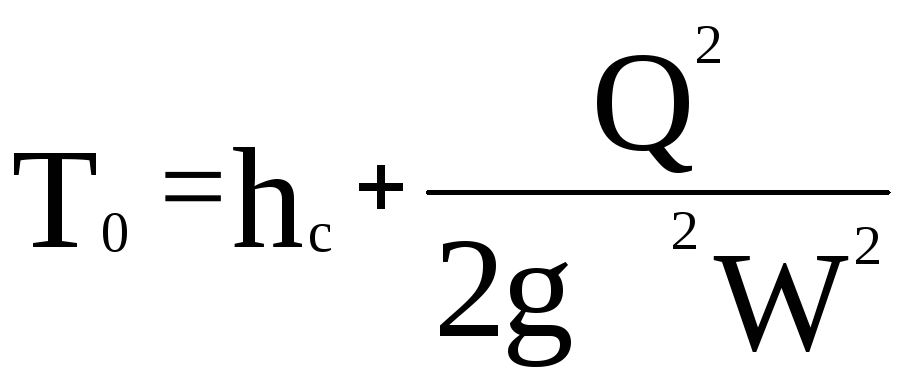

Полный напор над стенкой перепада

![]()

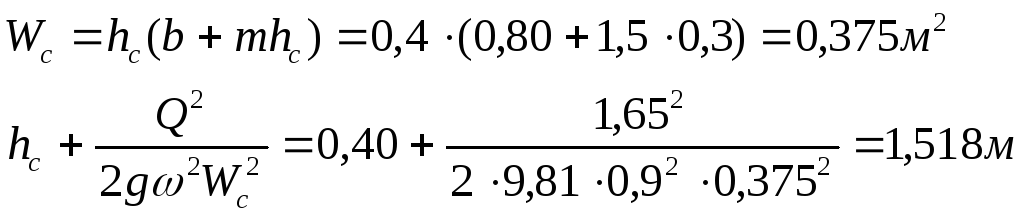

Задаёмся hс = 0,3м и вычисляем правую часть полного напора в сжатом сечении, для чего находим:

Расхождение:

Принимаем в сжатом сечении глубину hс = 0,3м

Находим скорость в сжатом сечении

![]()

Подберём тип укрепления водобойного участка при скоростиVс = 6,799 м/с и глубине hс = 0,3 м согласно таблице 7.12 (1) –одиночное мощение на цементном растворе марки 200, из рваного камня размером 25см.

По таблице 7.2 (1) определяем коэффициент шероховатости n = 0,014.

1.3. Определение нормальной глубины водобойного участка.

Нормальную глубину hо(б) определяем методом подбора.

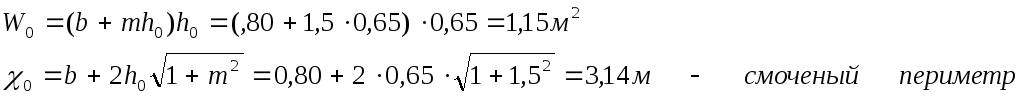

Задаемся hо(б) = 0.65м для которой элементы потока имеют:

![]()

По таблице 7.6 (1) находим скоростную характеристику:

![]()

Расход воды:

![]()

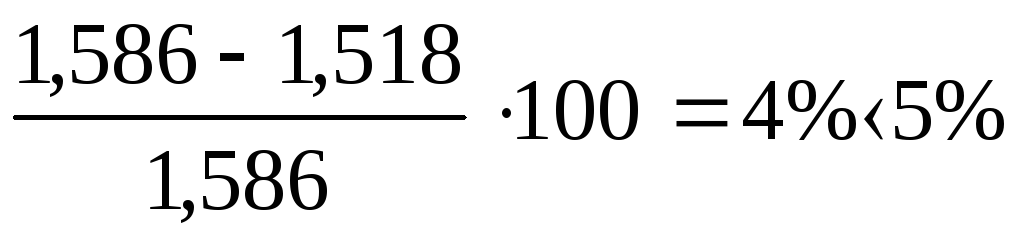

Полученный расход сравниваем с заданным:

![]() - что допустимо.

- что допустимо.

Принимаем нормальную глубину hо = 0.65м

1.4. Установление формы сопряжения бьефов

Форму

сопряжения бьефов устанавливаем путём

сравнения глубины

![]() (сопряженную

со сжатой

(сопряженную

со сжатой![]() )

и нормальной глубинойh0.

)

и нормальной глубинойh0.

Глубину

![]() определяем

по графику на рис. 9.3 (1), приложению 8 (2),

прил. 27 (3), для чего вычисляем параметр

определяем

по графику на рис. 9.3 (1), приложению 8 (2),

прил. 27 (3), для чего вычисляем параметр![]()

Вычисляем

относительно сопряженные глубины

![]()

Так

как относительно сопряженная глубина

![]() =1,61,

то находим глубину hc’’,

сопряженную со сжатой, т.е.

=1,61,

то находим глубину hc’’,

сопряженную со сжатой, т.е.

![]()

Сравниваем

![]() c

c![]() .

.

![]() ,

сопряжение бьефов происходит при помощи

сточного прыжка.

,

сопряжение бьефов происходит при помощи

сточного прыжка.

1.5. Расчет длины водобойного участка.

Длину водобойного участка определить по формуле:

![]()

где l1 – длина падения струи;

l2 – длина кривой подпора;

ln – длина гидравлического прыжка;

lз – длина запаса.

Длина падения струи l1 определяется по формуле:

![]()

Длина кривой подпора l2 определяется способом Чарновского В.И. или способом Павловского Н.Н. Согласно заданию длину кривой подпора определяем способом Чарновского В.И.:

![]()

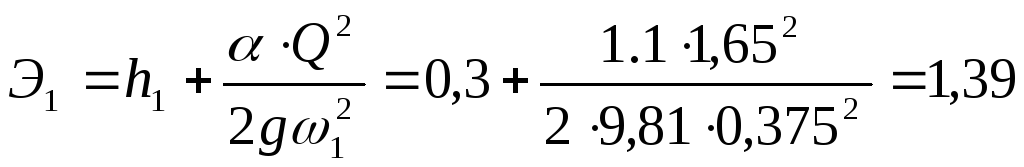

где Э1, Э2 – удельные энергии сечений (1-1) и (2-2);

iWcp – средний уклон трения;

i0 – уклон согласно заданию.

Для нахождения l2 назначаем два сечения:

–

сечение (1-1) по сжатому сечению с глубиной

![]()

–

сечение (2-2)–перед началом гидравлического

прыжка с глубиной

![]() .

.

Глубину

![]() определяем по графику, рис.4 или по

графику 9.3, [1], приложению 8, [2], приложению27,

[3], для чего используем параметрm*h/b

и за вторую сопряженную глубину

определяем по графику, рис.4 или по

графику 9.3, [1], приложению 8, [2], приложению27,

[3], для чего используем параметрm*h/b

и за вторую сопряженную глубину

![]() принимаем нормальную глубину в конце

прыжка

принимаем нормальную глубину в конце

прыжка![]() ,

т.е.

,

т.е.![]() .

Находим относительные сопряженные

глубины

.

Находим относительные сопряженные

глубины![]() и

и![]() (по графику).

(по графику).

Так

как относительно сопряженная глубина

![]() ,

то глубина

,

то глубина

![]() и соответственно

и соответственно

![]() .

.

Вычисляем гидравлические элементы потока в сечениях (1-1) и (2-2):

–

площадь живого сечения

![]() и

и![]() ;

;

– смоченный

периметр

![]() и

и![]() ;

;

– гидравлический

радиус

![]() м

и

м

и![]() м;

м;

скоростная характеристика W1=f (R1,n) = 34,62м и W2=f(R2,n) = 43,98м при “n” выбранного типа укрепления водобойного участка определяется по таблице 9 или таблице 7.57.6, [1], приложению 7, [2], приложению 17, [3];

уклон трения

![]() ;

;

![]() ;

;

удельная энергия

м

и

м

и

![]() м;

м;

средний

уклон

![]() .

.

После

находим длину кривой подпора

![]()

Длина гидравлического прыжка ln определяется по формуле Мейерова для трапецеидальных сечений

![]() ,

,

где

число Фруда

![]() <1

поток бурный, опредиляем по формуле:

<1

поток бурный, опредиляем по формуле:

![]() ln=K

h''с=8,3

1,61=13,363м

ln=K

h''с=8,3

1,61=13,363м

Длина запаса

l3

принимается как:

![]() м.

м.

После всего вычислить длину водобойного участка:

![]() .

.

Для сокращения длины водобойного участка и гашения энергии в сжатом сечении необходимо устройство для гашения энергии в виде водобойной стенки с учетом определения формы сопряжения бьефов. То есть h''с=1,61 h0=0,65.