Пульпэктомия Петрикаса / Глава 05 Рентгенография / 05 Интерпретация рентгенограмм

.docИнтерпретация рентгенограмм

Интерпретация рентгенограммы в эндодонтии, особенно состояния периапикальных тканей, представляет сложную профессиональную задачу. В некоторых клиниках это делает рентгенолог-стоматолог, но в большинстве случаев интерпретацией занимается сам лечащий врач. Для разрешения сомнений им должна быть отработана система консультации снимков либо рентгенологом, либо опытным эндодонтистом. Следует учитывать мнение коллег. Постоянные консультации рентгеновских снимков необходимы начинающим эндодонтистам.

Рис. 5-28. Устройства для интерпретации рентгенограмм.

А - Бинокулярная лупа с 4-кратным увеличением для осмотра внутриротовых рентгенограмм; кожух защищает наблюдателя от бокового освещения [134]. В - флюороскоп с осветителем и таким же с двумя лупами.

Технически и оптимально осмотр осуществляется путем просвечивания снимка сильным равномерным светом при почти полной блокаде бокового и с увеличением. Для этого разработаны специальные устройства (рис. 5-28). Другим способом детализации рентгеновского снимка является его диафрагмирование, когда поле зрения уменьшается в диаметре, например, с 20 до 1 мм134.

Разная чувствительность тканей полости рта к рентгеновским лучам, обусловленная их плотностью, создает на приемнике этого изображения, например, негативной рентгеновской пленке картину, требующую врачебной интерпретации. Ряд тканей и материалов, встречающихся в полости рта, в порядке их рентгенопроницаемости, будет выглядеть следующим образом: воздух — мягкие ткани — хрящ — незрелая кость — пломбы из композитов — зрелая кость, дентин и цемент — эмаль — металлические реставрации (рис. 1-31).

Рис. 5-29. Рентгеновское изображение зуба (А) и его рисованная интерпретация (В):

1 - металлическая пломба,

2 - эмаль,

3 -дентин,

4 - пульпарная камера и корневые каналы,

5 - периодонтальная щель,

6 - компактная пластинка стенки лунки

(lamina dura),

7 - губчатая кость,

8 - поверхность корня [213].

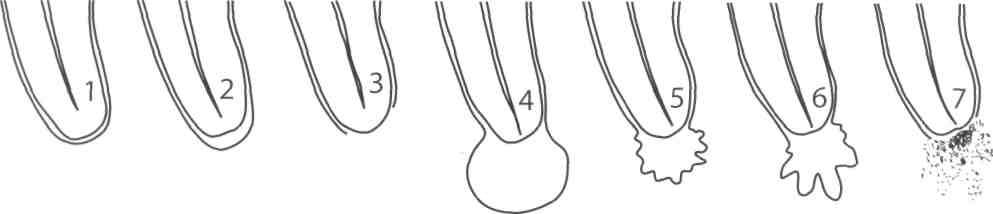

Рис. 5-30. Интерпретация рентгенограммы зуба. (Оценка состояния негативного изображения периапикальных тканей по Шиловой-Механик).

1 - нормальная рентгенологическая картина периапикальных тканей;

2 - острый или хронический верхушечный периодонтит. Он характеризуется расширением периодонтальной щели без изменений со стороны окружающей кости. Такая картина наблюдается при вывихе зуба и чаще всего при фиброзном периодонтите, остром периодонтите;

3 - начинающийся верхушечный пародонтит, характеризующийся нарушением непрерывности линии компактной пластинки в области верхушки. Клинически это соответствует начальным стадиям гранулирующего и гранулематозного периодонтита или процессу восстановления в результате лечения этих форм. Может наблюдаться при пульпите, перегрузке и травме зуба;

4 - киста: очаг правильной формы с ровными краями и нередко светлым венчиком склероза при величине разрежения большем 1-1,5 см;

5 и 6 - ограниченный верхушечный пародонтит (гранулема); края периапикального участка разрежения четкие, но не ровные.

7 - распространенный (диффузный) верхушечный пародонтит; представляет участок разрежения в периапикальной области, переходящий в окружающую кость плавно, без четких границ; соответствует острому остеомиелиту (или обострению хронического гранулематозного и гранулирующего верхушечного периодонтита) [74].

Рис. 5-31. Интерпретация нормальной и резорбированной lamina dura по Brynolf.

I. Нормальная lamina dura при большом увеличении. Отмечается погружение компактной пластинки в области анатомического отверстия.

II. При легком периапикальном воспалении наблюдается потеря lamina dura и расширение периодонтального пространства за счет воспалительной резорбции (интерпретация гистологического изображения III).

III. Гистологический срез через периапикальные ткани и верхушку зуба с погибшей пульпой. А - апикальные мягкие ткани, В - костные трабекулы, С - корневой канал, F - апикальное отверстие, L - периодонтальное связочное пространство, Μ - ячейки кости [134].

Интерпретация рентгеновского снимка означает преобразование рентгеновского изображения конкретного участка, перенасыщенного деталями, в клинически осмысленную, упрощенную картину. Она может быть представлена кратко - диагнозом, рентгенологическим заключением, более полно - словесным описанием. Оптимально она может быть выражена графически, а именно рисунком, как бы обводящим и упрощающим рентгеновское изображение (рис. 5-29).

Пока компьютер не может заменить абстрактную мысль врача, например, технически усиливая контраст рентгеновского изображения в нужном месте. Описывая кариес, врач должен найти на негативной рентгенограмме прерывание линий эмалево-дентинного соединения и контура коронки.

Описывая апикальный пародонт на негативном изображении, надо найти, а иногда реально и достоверно вообразить и совместить друг с другом три линии:

1) светлую - очертания корня,

2) темную - периодонтальную связку и

3)

снова

светлую -

кортикальную

пластинку стенки лунки (lamina

dura).

3)

снова

светлую -

кортикальную

пластинку стенки лунки (lamina

dura).

Рис. 5-32. Рентгенологическое определение длины зуба с применением рентгеноконтрастных стопов на эндодонтическом инструменте.

1 - на файле устанавливается длина, соответствующая длине зуба на диагностическом снимке;

2 - производится снимок с этим инструментом. Если в результате обнаружилась ошибка в 2 мм и более, вновь корректируется длина инструмента;

3 - производится третий снимок со скорректированной рабочей длинной инструмента [VDW].

Рис. 5-33. Прямая (Π) и дополнительные горизонтальные проекции (мезиальная - Μ и дистальная - Д) на примере снимков верхнего двухканального премоляра. В традиционной прямой проекции (П) центральный луч направлен перпендикулярно к зубу, и каналы наслаиваются друг на друга. При смещении трубки рентгенологического аппарата мезиально (М) щечный (Щ) канал смещается дистально, а небный (Н) - также дистально, но в меньшей степени. При смещении трубки дистально (Д) щечный канала смещается мезиально, а небный также мезиально, но в меньшей степени.

Рис. 5-33а. В центральном нижнем резце после расплом-бировки канала обнаружен еще язычный канал. В щечный канал введен Η-файл, в язычный - К-файл. А - в прямой горизонтальной проекции инструменты наслаиваются друг на друга. В - в дистальной горизонтальной проекции каналы четко

разделены, включая апикальные отверстия.

Рарефикация — разрежение, исчезновение тканевых и структурных элементов наблюдается не только в эмали, дентине при кариозном процессе, но и в кости при воспалении периапикальных тканей. Верхушечный пародонт (периодонт) рентгенологически может описываться следующими состояниями120: норма → верхушечный периодонтит → начинающийся верхушечный пародонтит, характеризующийся первой потерей, отсутствием lamina dura → дальнейшая потеря кости - ограниченный верхушечный пародонтит, соответствующий гранулеме и кисте → диффузный верхушечный пародонтит, соответствующий обострению предыдущих состояний. Все эти варианты изображены и подробно описаны на рис. 5-30. В нашей клинике эта классификация Шиловой-Механик несколько упрощается от начальных проявлений пери-апикальной патологии (1): отсутствие lamina dura, до выраженных: (2) гранулема, (3) киста, (4) обострение верхушечного периодонтита.

Рис. 5-34. Горизонтальная проекция под прямым углом к нижнему моляру ведет к наслаиванию щечного и лингвального каналов друг на друга: А - на снимке только два канала; В - смещение тубуса мезиально на 30° разделяет эти каналы. В результате видно 4 канала. Лингвальный канал располагается мезиально (стрелка) [254].

Американские авторы128,165 подчеркивают в области апекса только норму и радиоразрежение, в котором все же выделяют начальные, выраженные и диффузные проявления.

Рис. 5-35. Варианты рентгенографии многоканального зуба в горизонтальной плоскости:

А - положение центрального и параллельных лучей к корням и каналам верхнего моляра и к пленке; В - схематичное изображение на пленке верхнего моляра; Μ - мезиальная часть; Д - дистальная часть.

1. Прямая проекция. Центральный луч направлен под прямым углом к верхнему моляру по нижнему краю пленки. Наслоение корней и скулового отростка (СО) друг на друга.

2. Мезиальная проекция. Трубка аппарата смещена мезиально. Центральный луч направлен дистально под углом 20° к верхнему моляру в горизонтальной плоскости. Освобождается от наслоений щечно-дистальный корень. Скуловой отросток смещается дистально.

3. Дистальная проекция. Трубка аппарата смещена дистально. Центральный луч направлен мезиально под углом 20° к верхнему моляру в горизонтальной плоскости. Освобожден от наслоений щечно-мезиальный корень. Скуловой отросток смещается мезиально.

Рис. 5-36. Эксцентричное положение инструмента в мезиальном корне (стрелка) относительно lamina dura (мелкие стрелки) позволяет предполагать в нем наличие второго канала [153].

Главный рентгенологический симптом периапикального воспаления — резорбция lamina dura, Brynolf134 интерпретировала через гистологическую картину (рис. 5-31). Важную роль играет величина очага периапикального разрежения. Рабухина с соавт.94 показала, что при размере в 1,5 см и более четко ограниченного очага в 82% имеет место совпадение рентгенологического и гистологического диагноза - радикулярная киста. Она предлагает различать околоверхушечную патологию по величине очага разрежения: 0 >1-1,5 см - киста, 0 1.5-0.5 см - кистогранулема, 0 <0,5 см - гранулема.

Рис. 5-37. Нижние моляры в прямой и мезиальной проекции.

А - рентгеновский луч проходит через плотные структуры корня, обеспечивая четкость его очертаний. Наслаивающиеся друг на друга щечный и язычный каналы обозначают один канал (ху);

В - контрастный контур корня идет параллельно кортикальной пластинке стенки лунки (lamina dura);

С - при мезиальной ангуляции в 20° луч проходит через истонченные по форме песочных часов ткани корня, обеспечивая ему менее четкие очертания, иногда имитируя корневой канал (z);

D - определяется рентгенопрозрачная линия (красная стрелка), которая может быть принята за корневой канал (z). Важно, что она выходит в межзубной промежуток, а не в пульпарную камеру. Черные стрелки показывают нормальные каналы [254].

Рентгенография может выполнять вспомогательную роль (рабочие снимки). Это — определение рабочей длины зуба, исследование проходимости канала, подготовка канала к пломбированию, подгонка гуттаперчевого мастер-штифта, оценка качества окончательного заполнения канала. На рис. 5-32 представлен один из рентгенологических способов определения длины зуба.

Рентгенография, особенно с введенными в каналы и полости инструментами, позволяет ориентироваться анатомически во время работы в невидимых участках зуба (числе, форме, положении и направлении каналов). Следует внимательно исследовать коронковую часть корня, поскольку канал в этой части наиболее широкий. Резкое изменение плотности канала может говорить о начале его разделения.

Учитывая наслоение искомых структур в стандартных проекциях, например, двух каналов в одном корне, используются специальные методики для их разделения. Главная среди них - это угловое смещение конуса рентгеновского аппарата по горизонтали {мезиальная и дистальная горизонтальная ангуляция) относительно снимаемого зуба на 20-30° (рис. 5-33, 5-33а, 5-34, 5-35 и 5-37). При этом следует учитывать так называемое «правило щечного объекта». Согласно ему корень или канал, находящийся дальше от пленки, будет смещаться на снимке более значительно, чем корень или канал, находящийся ближе к пленке (рис. 5-33). Введение файла в канал корня при горизонтальном смещении луча позволяет четко контрастировать канал (рис. 5-34, 13-9).

Другим приемом, используемым для разделения каналов, является введение в один из них римера, а в другой Η-файла, четко различающихся на рентгенограмме (рис. 13-9).

Если инструмент не занимает центральное положение в корне, то следует подозревать там наличие второго канала (рис. 5-36).

В дентальной рентгенографии слабым местом остается двухмерное плоскостное представление об объекте - зубе. Мезиальная и дистальная горизонтальная ангуляция открывают новые возможности по трансформации изображения в трехмерное. Такая интерпретация представлена на рис. 5-35 с подробным комментарием. Из-за обилия наслоений в ангуляционной горизонтальной проекции по сравнению с прямой трудности оценки снимка значительно увеличиваются (рис. 5-37).

Вопросы рентгенологической оценки качества пломбирования канала и общего качества лечения в отдаленные сроки (контрольные рентгенограммы) будут рассмотрены в главах 16 и 24.