Пульпэктомия Петрикаса / Глава 05 Рентгенография / 04 Внутриротовая рентгенография. Способы. Цели

.docВнутриротовая рентгенография. Способы. Цели

Существует четыре основных внутриротовых способа исследования зубов:

1) интерпроксимальный или в прикусной кассете, bite-wing (рис. 5-16),

2) параллельный или прямоугольный, или длиннофокусный (рис. 5-17),

3) изометрический или биссектрисный, или способ по Цешинскому (рис. 5-18),

4 )

окклюзионная

техника (рис. 5-7,3)

выполняется

с пленкой большого размера (не менее

5,7×7,6

см) и решает

специальные, как правило, не эндодонтические

задачи, а поэтому применяется редко.

)

окклюзионная

техника (рис. 5-7,3)

выполняется

с пленкой большого размера (не менее

5,7×7,6

см) и решает

специальные, как правило, не эндодонтические

задачи, а поэтому применяется редко.

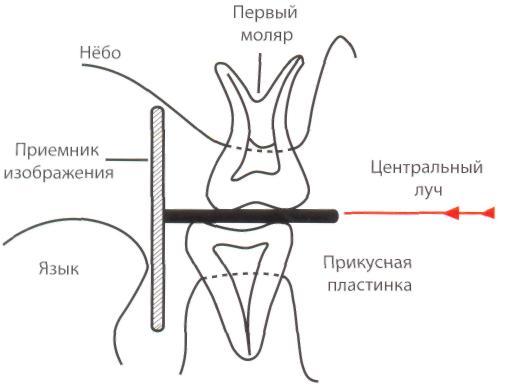

Р ис.

5-16. Схема выполнения

внутриротовой интерпроксимальной

рентгенографии (bite-wing).

Центральный луч направлен перпендикулярно

пленке и оси зуба. Пленка располагается

параллельно оси зуба [128].

ис.

5-16. Схема выполнения

внутриротовой интерпроксимальной

рентгенографии (bite-wing).

Центральный луч направлен перпендикулярно

пленке и оси зуба. Пленка располагается

параллельно оси зуба [128].

Р ис.

5-17. Схема выполнения

внутриротовой апикальной рентгенографии

параллельным способом. Ось зуба и пленка

параллельны, а центральный луч

перпендикулярен к ним [128].

ис.

5-17. Схема выполнения

внутриротовой апикальной рентгенографии

параллельным способом. Ось зуба и пленка

параллельны, а центральный луч

перпендикулярен к ним [128].

Рис. 5-18. Схема выполнения внутриротовой апикальной рентгенографии изометрическим методом по биссектрисе угла (по Цешинскому). Помимо пространственного искажения изображения верхнего моляра, на его апикальную область наслаивается скуловой отросток и скуловая кость [128].

И нтерпроксимальный

и параллельный способы дают минимум

искажений, так как центральный луч

направлен перпендикулярно длинной оси

зуба и пленке. Первый (bite-wing)

используется в основном для боковых

зубов и является высокочувствительным

при диагностике контактного кариеса и

состояния краевого пародонта.

нтерпроксимальный

и параллельный способы дают минимум

искажений, так как центральный луч

направлен перпендикулярно длинной оси

зуба и пленке. Первый (bite-wing)

используется в основном для боковых

зубов и является высокочувствительным

при диагностике контактного кариеса и

состояния краевого пародонта.

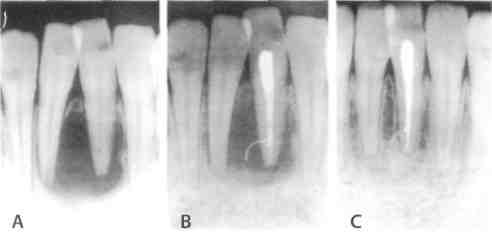

Рис. 5-19. Рентгенография бокового отдела верхней челюсти разными способами у одного .и того же больного. А - На рентгенограмме, выполненной по биссектрисе этого же участка, обнаруживается обширное разрежение в периапикальной области верхнего второго премоляра. В - интерпроксимальная (bite-wing) рентгенограмма показывает большую полость под искусственной коронкой, которой не видно на биссектрисном снимке. [154].

О бзор

зубных рядов может быть получен лишь

3-4

снимками.

То, что в снимок не попадают верхушки

корней, исключает использование его

для эндодонтии (рис. 5-19).

Широко

применяется в юношеском возрасте,

пока у пациента не возникли эндодонтические

проблемы.

бзор

зубных рядов может быть получен лишь

3-4

снимками.

То, что в снимок не попадают верхушки

корней, исключает использование его

для эндодонтии (рис. 5-19).

Широко

применяется в юношеском возрасте,

пока у пациента не возникли эндодонтические

проблемы.

Рис. 5-20. Изображения предметов и зубов с помощью биссектрисной (вверху) и параллельной (внизу) техники

«Апикальными» являются второй и третий способы, конкурирующие между собой и претендующие на универсальность. В настоящее время происходит вытеснение традиционного изометрического или биссектрисного способа параллельным, благодаря высокой точности последнего175 (рис. 5-19 и 5-20). Искажения по вертикали у него составляют не более 3%, что позволяет, например, при определении рабочей длины зуба ограничиться диагностической рентгенограммой. Специальный держатель пленки, ориентированный на тубус, - позиционер (рис. 5-3 и 5-17), обеспечивает прицельность и высокую степень повторяемости (стандартизации) снимка. Последняя очень важна при оценке эффективности лечения в отдаленные сроки95. Параллельная техника не может быть выполнена без держателя пленки или позиционера. Используя параллельную технику, удается обойти скуловую кость и лучше ориентироваться в состоянии периапикальных тканей (рис. 5-17 и 5-19). Параллельные и интерпроксимальные снимки могут быть выполнены только на современных рентгеновских аппаратах с длинным тубусом (табл. 5-1).

Таблица 5-2.

Достоинства и недостатки фото - и цифровой рентгенографии

|

|

Химическая ренгенография |

Цифровая рентгенография |

|

Рентгеновский аппарат |

Любой |

Современный |

|

Экспозиция |

Большая |

Минимальная |

|

Датчик |

Одноразовая пленка |

Многоразовый датчик |

|

Материалы |

Постоянно расходуемые |

Мало расходуемые |

|

Помощник |

Необходим |

Нет |

|

Продолжительность |

Значительная |

Секунды |

|

Дополнительное помещение |

Часто необходимо |

Нет |

|

Обработка изображения |

Нет |

Электронная |

|

Качество изображения |

Высокое, но зависящее от многих субъективных факторов |

Удовлетворительное, прогрессирующее |

Рис. 5-21. Искажения положения корней и бугров зубов при рентгенографии по биссектрисе угла: НК - небный корень, ЩК - щечный корень, НБ - небный бугор, ЩБ - щечный бугор, СО - скуловой отросток.

Р ис.

5-22. Серия

эндодонтических рентгенограмм -

диагностическая (А), контрольная

финальная (В) и контрольная через 5

лет (С).

ис.

5-22. Серия

эндодонтических рентгенограмм -

диагностическая (А), контрольная

финальная (В) и контрольная через 5

лет (С).

А - диагностируется корневая киста от центрального нижнего резца, которая привела к смещению зубов;

В - во время пломбирования основного канала запломбированы дополнительные каналы;

С - полное восстановление кости и периодонта [223].

Искажения при традиционной апикальной рентгенографии связаны с направлением центрального луча под разными углами к оси зуба и пленке (рис. 5-21). Эти искажения располагаются по вертикали: длина зуба, положение верхушек корней и жевательных бугров. Чтобы правильно читать анатомию зуба, врач должен ориентироваться в логике этих искажений (рис. 5-18). На нижней челюсти особенно в области моляров, эти искажения выражены в меньшей степени. Использование биссектрисы угла между пленкой и осью зуба в качестве ориентира для направления луча (правило Цешинского - 1907 год) требует определенного положения головки аппарата по вертикали: под положительным углом для верхних зубов и под отрицательным для нижних. Проекции верхушек корней для верхних зубов лежат по линии от козелка уха до основания носа, нижних - по краю нижней челюсти, чуть выше его (табл. 5-3).

Таблица 5-3.

Угол наклона головки рентгеновского аппарата для разных зубов по вертикали в градусах при традиционном биссектрисном способе.

|

Участок |

Челюсть |

|

|

Верхняя |

Нижняя |

|

|

Резцы |

+55-60° |

-20° |

|

Клыки |

+45° |

-15° |

|

Премоляры |

+35° |

-10° |

|

Моляры |

+0-25° |

-5° |

П ри

параллельной технике прямой угол между

центральным лучом и пленкой обеспечивается

держателем пленки и локатором

рентгеновского тубуса -

позиционером.

Однако следует сохранять прямой угол

и со снимаемым зубом, поскольку, например,

передние зубы стоят не вертикально.

Ошибка в 10° допустима.

ри

параллельной технике прямой угол между

центральным лучом и пленкой обеспечивается

держателем пленки и локатором

рентгеновского тубуса -

позиционером.

Однако следует сохранять прямой угол

и со снимаемым зубом, поскольку, например,

передние зубы стоят не вертикально.

Ошибка в 10° допустима.

В зависимости от цели апикальные рентгенограммы могут быть четырех типов: диагностические, рабочие, контрольные финальные и контрольные в отдаленные сроки после лечения (рис. 5-22, 5-23).

Рис. 5-23. Серия эндодонтических рентгенограмм - диагностическая (А), контрольная финальная (В) и контрольная через 2 года (С): А — верхушечный периодонтит первого нижнего моляра с поражением периапикальных областей у обоих корней и бифуркации; В — сразу после пломбирования; С — полное восстановление периодонта, включая бифуркацию, новые кариозные полости (стрелки), стадия незакрытой верхушки у первого премоляра. [175]

Диагностическая

роль рентгенографии заключается в

обнаружении скрытых кариозных полостей

на контактных поверхностях боковых

зубов, рецидивирующего кариеса, в оценке

реставраций, предыдущего лечения,

пульпарных дентинных резорбций (рис.

к задаче 5

гл.8, рис.

4-8,

2-15, 2-21) в

выявлении дентиклей (рис. 5-24),

которые

встречаются нередко (15%

зубов).

Необходимо проанализировать анатомию

зуба: пульпарная камера (рис. 10-11),

число

к орней

и каналов. Это в большей степени относится

к рабочим оперативным проблемам.

Поэтому диагностический снимок часто

называют преоперативным. Оценка канала

сводится к определению его продольной

формы (прямой, изогнутый) и диаметра

(рис. 5-25).

Канал может

быть широким и узким, склерозированным.

Важны такие моменты, как уровень

окончания канала, определяется или не

определяется апикальное отверстие,

наличие дополнительных каналов и

др.

орней

и каналов. Это в большей степени относится

к рабочим оперативным проблемам.

Поэтому диагностический снимок часто

называют преоперативным. Оценка канала

сводится к определению его продольной

формы (прямой, изогнутый) и диаметра

(рис. 5-25).

Канал может

быть широким и узким, склерозированным.

Важны такие моменты, как уровень

окончания канала, определяется или не

определяется апикальное отверстие,

наличие дополнительных каналов и

др.

Рис. 5-24. Рентгенологически определяемые дентикли (стрелки) в полости зуба [239].

Рис. 5-25. Величина полости зуба у молодого (А) и пожилого (В) пациента на рентгенограмме второго нижнего премоляра. Стрелкой показан широкий (А) и узкий (В) канал [239].

Рис. 5-26. Определения трассы свищевого хода.

А - свищ, располагающийся между двумя премолярами, в который введен гуттаперчевый штифт,

В - штифт выбирает второй премоляр [257].

Рис. 5-27. А - Экстраоральный свищ на коже подбородка.

В-Трасса свища прослежена с помощью гуттаперчевого штифта до клыка на нижней челюсти, лечившегося эндодонтически. [177]

При диагностике могут быть использованы и специальные приемы, например, исследование трассы свищевого хода с помощью гуттаперчевого штифта (рис. 5-26) или определение глубины патологического десневого кармана с помощью серебряного штифта. Одна из главных задач рентгенодиагностики - оценка состояния невидимых периапикальных тканей.

Контрольные рентгеновские снимки также выполняют важную диагностическую роль, так как в России периапикальная патология чаще всего наблюдается в эндодонтически вылеченных зубах. Соотношение первичного и вторичного (нуждающегося в перелечивании) верхушечного периодонтита составляет 1:3 по данным наших эпидемиологических исследований79. Поэтому каждый депульпированный зуб при очередном обращении к стоматологу нуждается в рентгенологической оценке.