Стоматология Учебник Трезубова / Раздел 20 Травмы тканей и органов жевательно-речевого аппарата / 04 Повреждения челюстей и других костей лицевого скелета

.docПовреждения челюстей и других костей лицевого скелета

Повреждения костей лица многообразны. В целях статистической обработки материалов клинических наблюдений, диагностики и лечения переломов Б. Д. Кабаков, В. И. Лукьяненко и П.З. Аржанцев предложили рабочую классификацию повреждений костей лица:

1. Повреждения зубов (верхней и нижней челюсти).

2. Переломы нижней челюсти:

а) по характеру:

- одинарные (односторонние или двусторонние);

- двойные (односторонние или двусторонние);

- множественные (односторонние или двусторонние);

б) по локализации:

- альвеолярной части;

- подбородочного отдела тела челюсти;

- бокового отдела тела челюсти;

- ветви челюсти (собственно ветви, основания или шейки мыщелкового отростка, венечного отростка).

3. Переломы верхней челюсти:

- альвеолярного отростка (Ле Фор-I);

- тела челюсти без носовых и скуловых костей (Ле Фор-II);

- тела челюсти с носовыми костями (черепно-мозговое разъединение) (Ле Фор-III).

4. Переломы скуловой кости и дуги:

- скуловой кости с повреждением стенок гайморовой пазухи;

- скуловой кости и дуги или без повреждения скуловой дуги;

5. Переломы носовых костей (со смещением или без смещения отломков).

6. Сочетанные повреждения нескольких костей лица (обеих челюстей; нижней челюсти и скуловой кости и т. п.).

7. Сочетанные повреждения лица и других областей тела. Кроме указанных выше неогнестрельных повреждений в отдельную группу выделяют огнестрельные переломы костей лица, которые носят оскольчатый характер, имеют различную локализацию и возникают в месте непосредственного действия ранящего снаряда, а не по линиям слабых мест. В.Ю. Курляндский делит их на четыре группы:

1) переломы альвеолярного отростка (частичный перелом или дефект, полный отрыв или дефект);

2) суборбитальные переломы (перелом или дефект в пределах зубного ряда со вскрытием гайморой полости и дефектом нёба, односторонний перелом со вскрытием гайморовой полости и дефектом нёба, двусторонний перелом со вскрытием гайморовой полости, дырчатый перелом);

3) суббазальные переломы (отрыв всей верхней челюсти или отрыв и раздробление её);

4) переломы отдельных костей лицевого скелета (перелом или дефект носовых костей, перелом или дефект скуловой кости).

Перелом альвеолярной части челюсти или зубоальвеолярные переломы. Чаще встречаются переломы альвеолярного отростка верхней челюсти, что обусловлено особенностями соотношения в пространстве переднего отдела альвеолярной части верхней и нижней челюсти - при ортогнатическом и особенно дистальном прикусе верхние зубы перекрывают нижние, расположены кпереди от них. Поэтому при падении, ударе в лицо верхние зубы чаще служат местом приложения внешнего воздействия. Это воздействие передается через зубы на альвеолярный отросток и вызывает его повреждение - перелом. В связи с этим переломы альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти сопровождаются, как правило, повреждением зубов, то есть возникают зубоальвеолярные повреждения.

Переломы альвеолярного отростка верхней челюсти могут быть со смещением и без смещения. Направление смещения отломка обусловлено направлением действующей силы. В основном отломки смещаются назад или к средней линии.

Больные жалуются на боль и подвижность группы зубов, кровотечение изо рта. Боль усиливается при попытке сомкнуть зубы верхней и нижней челюсти, при приеме пищи. Часто у таких больных имеется сопутствующее повреждение верхней или нижней губы в виде ушиба или ушибленно-рваной раны. Проглатывание слюны вызывает боль, что может быть причиной слюнотечения изо рта.

При переломе альвеолярной части без смещения окклюзия может быть нарушена из-за повреждения отдельных зубов - вывиха, перелома.

При переломе альвеолярной части со смещением, а также при вывихе отдельных зубов возникает деформация окклюзионной поверхности зубного ряда. В связи с этим и из-за боли пострадавший не может сомкнуть зубные ряды. Зубоальвеолярные переломы обычно сопровождаются кровотечением из рвано-ушибленной раны десны, из разрыва зубодесневого соединения при вывихе зуба, из лунок утраченного во время травмы зуба. При пальпации, захвате альвеолярной части челюсти большим и указательным пальцами определяется патологическая подвижность - смещение зубоальвеолярного фрагмента в вестибулярно-язычном направлении. Давление на поврежденный зубной орган вызывает боль.

При рентгенологическом исследовании (внутриротовые рентгенограммы, ортопантомограмма), помимо признаков повреждения отдельных зубов, выявляется линия перелома альвеолярной части, мало заметная при переломе без смещения. Ценными для планирования лечения являются данные рентгенологического исследования о соотношении зуба (особенно верхушки корня) с щелью перелома.

К трактовке данных электроодонтометрии следует подходить очень взвешенно, так как изменение электровозбудимости отдельных зубов может быть обусловлено как особенностями их повреждения, так и травмой ветвей альвеолярного нерва вне лунки, то есть на уровне линии перелома альвеолярного края челюсти.

Таким образом, диагностика при зубоальвеолярных повреждениях основывается на анализе данных о локализации, протяженности перелома альвеолярной части, наличии или отсутствии смещения отломка и данных, характеризующих характер повреждения каждого из зубов, расположенных в зоне поврежденного сегмента альвеолярной части.

Переломы альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюсти занимают одно из ведущих мест среди других повреждений костей лица у детей до 5—7 лет, что обусловлено ослаблением структуры кости в этих областях, связанного с наличием большого количества зачатков постоянных зубов. Такие переломы сопровождаются разрывами слизистой оболочки полости рта, мягких тканей, вывихами и переломами зубов; иногда происходит смещение фолликулов постоянных зубов, приводящее к их гибели. Характерным симптомом является боль при накусывании и надавливании на альвеолярный отросток в переднезаднем направлении. Диагностику этого вида переломов часто осложняют вколоченные вывихи нескольких рядом стоящих зубов, которые также могут имитировать подвижность отломка челюсти. Окончательный диагноз ставится на основании рентгенологических данных.

Лечение. Цель лечения при зубоальвеолярных переломах — достигнуть приживления отломка альвеолярной части в правильном положении и максимально восстановить функцию всех поврежденных зубов, а в случае невозможности сохранения зубов или их утраты во время травмы - создать благоприятные условия для возмещения дефекта зубного ряда ортопедическим путем. Первое достигается репозицией отломка (отломков) альвеолярной части и фиксацией их в течение 8—10 недель, необходимых для формирования достаточно прочной костной мозоли.

После обработки полости рта раствором антисептика под местной анестезией удаляют фрагменты зубов и зубы, не подлежащие сохранению, осуществляют ручную репозицию отломков. Для фиксации поврежденного сегмента используют гладкую стальную или алюминиевую шину. Шину выгибают таким образом, чтобы она охватывала не менее 2—3 неповрежденных зубов по краям от отломка альвеолярной части.

Затем шину фиксируют к неповрежденным зубам проволочными лигатурами или адгезивным композиционным материалом, который обеспечивает более жесткую и надежную фиксацию. После этого все зубы поврежденного участка альвеолярной части фиксируют к шине. Для этого лучше использовать адгезивный композиционный материал, применение которого не только обеспечивает более надежную, жесткую фиксацию зубов, но и улучшает условия для проведения гигиенических мероприятий, предупреждает дополнительную травму десневого края и зубодесневого прикрепления. Для более жесткой, надежной фиксации зубы поврежденного участка можно соединить между собой тем же способом.

Д алее

осуществляют запланированные лечебные

мероприятия по отношению к каждому

из поврежденных зубов. При наличии

ушибленно-рваных ран десны, губ их

обрабатывают раствором антисептика,

освобождают от инородных тел и сближают

края раны швами. Назначают антибактериальную

терапию, в течение первых 12—24 часов

- местную гипотермию, а затем — ирригации

полости рта и аппликации на зону

повреждения теплого раствора

антисептика, отвара трав после каждого

приема пищи. Пострадавшему объясняют

необходимость регулярного проведения

других мероприятий по поддержанию

необходимого уровня гигиены полости

рта. Если для фиксации назубной проволочной

шины использовалась лигатурная

проволока, информируют пациента о

необходимости посещения стоматолога

не реже одного раза в неделю для

подтягиваня (подкручивания) лигатур,

а в случае их соскальзывания с зуба -

замены на новые. Для оптимизации

репаративного остеогенеза назначают

физиотерапию.

алее

осуществляют запланированные лечебные

мероприятия по отношению к каждому

из поврежденных зубов. При наличии

ушибленно-рваных ран десны, губ их

обрабатывают раствором антисептика,

освобождают от инородных тел и сближают

края раны швами. Назначают антибактериальную

терапию, в течение первых 12—24 часов

- местную гипотермию, а затем — ирригации

полости рта и аппликации на зону

повреждения теплого раствора

антисептика, отвара трав после каждого

приема пищи. Пострадавшему объясняют

необходимость регулярного проведения

других мероприятий по поддержанию

необходимого уровня гигиены полости

рта. Если для фиксации назубной проволочной

шины использовалась лигатурная

проволока, информируют пациента о

необходимости посещения стоматолога

не реже одного раза в неделю для

подтягиваня (подкручивания) лигатур,

а в случае их соскальзывания с зуба -

замены на новые. Для оптимизации

репаративного остеогенеза назначают

физиотерапию.

Рис. 20.11. Проволочные шины по Тигерштедту: а - гладкая шина-скоба; б- гладкая шина с распоркой; в - шина с крючками; г- шина с крючками и наклонной плоскостью; д - шина с крючками и межчелюстной тягой; е - резиновые кольца

При переломах альвеолярного отростка без смещения применяется одночелюстная алюминиевая шина (гладкая проволочная скоба) (рис. 20.11).

О на

изгибается по зубному ряду с вестибулярной

стороны и укрепляется на зубах лигатурной

проволокой. При свежих переломах со

смещением отломки вправляются одномоментно

под анестезией и закрепляются одночелюстной

проволочной шиной. При несвоевременной

обращении пациента к врачу отломки

становятся тугоподвижными и вправить

их одномоментно не удается. В этих

случаях применяется внутриротовое и

внеротовое вытяжение.

на

изгибается по зубному ряду с вестибулярной

стороны и укрепляется на зубах лигатурной

проволокой. При свежих переломах со

смещением отломки вправляются одномоментно

под анестезией и закрепляются одночелюстной

проволочной шиной. При несвоевременной

обращении пациента к врачу отломки

становятся тугоподвижными и вправить

их одномоментно не удается. В этих

случаях применяется внутриротовое и

внеротовое вытяжение.

Рис. 20.12. Лечение переломов альвеолярного отростка со смещением внутрь (а), назад (б) и вертикальным смещением (в)

При переломах в боковых отделах альвеолярного отростка можно применять пружинящую дугу Энгля, которая настраивается таким образом, чтобы переместить зубы вместе с альвеолярным отростком в направлении, нужном для восстановления нормальной окклюзии (рис. 20.12).

При вколоченных переломах альвеолярного отростка и переломах его в переднем отделе зубной дуги применяются стационарная проволочная стальная дуга толщиной 1,2—1,5 мм. Дуга привязывается к зубам здоровой стороны, а отломок подтягивается к дуге резиновыми кольцами или лигатурой.

Перелом нижней челюсти - нарушение ее целостности под влиянием механического воздействия, сопровождающееся повреждением в той или иной мере прилегающих к ней мягких тканей. В мирное время переломы нижней челюсти встречается чаще, чем перелом других костей лицевого скелета. Переломы, возникшие в области патологического процесса, развитие которого привело к снижению механической прочности челюсти (остеомиелит, киста, ретенированный зуб, опухоль), называются патологическими. Различают переломы в пределах зубного ряда и вне его пределов (переломы мыщелкового, венечного отростков, внутрисуставные переломы).

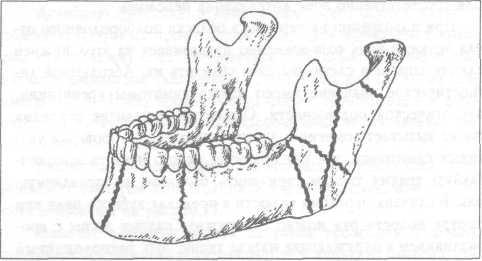

С воеобразная

подковообразная форма нижней челюсти,

отдельные участки которой имеют

различную толщину и величину изгиба,

во многом определяют локализацию

перелома. Чаще всего встречаются

переломы в области угла, затем вблизи

подбородочного отверстия и мыщелкового

отростка (рис. 20.13).

воеобразная

подковообразная форма нижней челюсти,

отдельные участки которой имеют

различную толщину и величину изгиба,

во многом определяют локализацию

перелома. Чаще всего встречаются

переломы в области угла, затем вблизи

подбородочного отверстия и мыщелкового

отростка (рис. 20.13).

Рис. 20.13. Типичная локализация неогнестрельных переломов нижней челюсти

Нередко перелом нижней челюсти возникает одновременно в двух, трех и более местах. Перелом в зоне непосредственного приложения действующей извне силы называют прямым, а перелом, расположенный вдали от этой зоны, — непрямым или отраженным. Отраженные переломы нижней челюсти в детском возрасте встречаются достаточно часто. Перелом нижней челюсти чаще встречается у мальчиков старше 7 лет.

Типичным одиночным переломом нижней челюсти является перелом в области угла, а типичным двойным - прямой перелом вблизи подбородочного отверстия и непрямой (отраженный) перелом в области основания мыщелкового отростка или угла на противоположной стороне. Тройной перелом обычно возникает при падении на подбородок. Помимо перелома челюсти в подбородочном отделе типичным для такого вида травмы является двусторонний перелом мыщелковых отростков. Обычно это внутрисуставные переломы или переломы с вывихом головки нижней челюсти.

Характер смещения отломков зависит от следующих факторов: величины и направления силы, вызвавшей перелом, тяги мышц, прикрепляющихся к тому или иному отломку нижней челюсти, тяжести отломка (в меньшей степени).

При переломе нижней челюсти в области угла большой отломок под влиянием силы, вызвавшей перелом, может смещаться внутрь. Одновременно под влиянием тяги мышц, опускающих нижнюю челюсть, он смещается вниз.

В то же время малый отломок смещается вверх и вперед за счет тяги собственно жевательной, внутренней крыловидной и височной мышц.

При переломах мыщелкового отростка смещение головки нижней челюсти внутрь и вперед вызвано тягой латеральной крыловидной мышцы. При двустороннем переломе в области подбородочного отверстия средний отломок под действием силы тяжести и тяги челюстно-подъязычной и подбородочно-подъязычной мышц смещается вниз и назад.

Слизистая оболочка альвеолярной части плотно соединена с надкостницей, в силу чего легко рвется при переломе. В связи с этим практически все переломы нижней челюсти в пределах альвеолярной части являются открытыми, то есть инфицированными со стороны полости рта либо из очагов одонтогенной инфекции в пародонте зубов. Переломы ветви нижней челюсти чаще бывают закрытыми. Однако следует иметь в виду, что при внутрисуставных переломах мыщелкового отростка острый край отломка может вызвать разрыв стенки наружного слухового прохода. Вероятность развития инфекционно-воспалительного процесса при этом возрастает, если у пострадавшего имеется хронический отит.

Основная жалоба пострадавшего - боль в области нижней челюсти, усиливающаяся при открывании рта, разговоре, попытке разжевать пищу. При переломе со смещением отломков больные не могут плотно сомкнуть зубные ряды. Расспрос пострадавшего выявляет, что все эти субъективные ощущения появились сразу же после травмы.

При обследовании больного в первую очередь обращает на себя внимание изменение окраски кожных покровов в результате кровоизлияния, асимметрия лица за счет припухлости, инфильтрации тканей. Пальпация в этом месте вызывает боль. Если локализация перечисленных симптомов соответствует месту приложения внешней силы, то их диагностическая ценность относительна, так как все они встречаются и при ушибе. Но если эти симптомы выявляются вдали от места воздействия внешней силы, на противоположной стороне, их можно рассматривать как убедительное доказательство наличия так называемого непрямого или отраженного перелома. У каждого больного с подозрением на перелом нижней челюсти следует тщательно пальпировать нижний край тела и задний край ветви челюсти на всем протяжении, чтобы не пропустить отраженного перелома. Пальпацию нужно проводить очень осторожно, лучше кончиком указательного пальца.

Абсолютное диагностическое значение при свежих переломах имеет симптом непрямой нагрузки или, как еще его называют, симптом отраженной боли. Выявляют этот симптом следующим образом. При подозрении на перелом в области ветви, угла или тела челюсти врач постукивает пальцем или надавливает на подбородок больного, что сопровождается появлением боли соответственно зоне локализации перелома.

При подозрении на перелом в области подбородочного отдела челюсти врач одновременно надавливает на угол нижней челюсти справа и слева, пытаясь сблизить их. Абсолютное диагностическое значение имеют также симптомы крепитации, патологической подвижности. Однако если наличие перелома уже не вызывает сомнений, лучше отказаться от проверки указанных симптомов, так как при этом можно нанести дополнительную травму тканям, причинить больному неоправданную боль. В случаях перелома челюсти в пределах зубного ряда при осмотре полости рта можно обнаружить разрыв десны с кровоизлиянием в окружающие мягкие ткани. Зуб, расположенный в области перелома, часто бывает подвижным, перкуссия его вызывает боль.

Признаком перелома со смещением отломков является нарушение прикуса. При двустороннем переломе в области подбородочных отверстий или углов средний отломок опускается и смещается книзу, что приводит к появлению открытого прикуса - отсутствию контакта между передними зубами верхней и нижней челюсти. При этом язык может смещаться назад, что сопровождается нарушением функции глотания, а при разрыве челюстно-подъязычной мышцы — функции дыхания, то есть возникновением угрозы дислокационной асфиксии.

При переломе мыщелкового отростка со смещением отломков под влиянием тяги жевательных мышц коренные зубы верхней и нижней челюсти на стороне повреждения контактируют, тогда как на противоположной стороне контакт отсутствует. При переломе нижней челюсти в подбородочном отделе со смещением отломков можно наблюдать появление характерного симптома «ступеньки». При переломе со смещением отломков в пределах нижнечелюстного канала повреждается нижнелуночковый нерв. В таких случаях у больных появляется парастезия, гипостезия половины нижней губы и подбородка.

При внутрисуставных переломах мыщелкового отростка иногда наблюдается кровотечение из слухового прохода в результате повреждения его стенки острым краем отломка. У больных с подобным повреждением открывание рта ограничено из-за болевой контрактуры жевательных мышц. Амплитуда бокового смещения нижней челюсти в здоровую сторону у них также ограничена в результате выключения функции латеральной крыловидной мышцы.

Для подтверждения и документации наличия перелома в большинстве случаев достаточно иметь ортопантомограмму нижней челюсти. Однако для определения характера смещения отломков, уточнения взаимоотношения зуба с щелью перелома, выявления сопутствующей патологии необходимо иметь рентгенограммы нижней челюсти минимум в двух проекциях - передней и боковой. Кроме того, при отдельных локализациях перелома для уточнения характера повреждения целесообразно использовать рентгенограммы в специальной проекции (внутриротовые рентгенограммы, зонограммы височночелюстных суставов) и такой метод исследования как компьютерная томография.

Особенности анатомо-физиологического строения костной системы у детей обусловливают возникновение переломов, характерных только для этого возраста. Известно, что дети во время подвижных игр часто падают, но при этом у них редко бывают переломы нижней челюсти. Это связано с меньшей по сравнению со взрослым человеком массой тела и хорошо развитым покровом мягких тканей лица ребенка, что способствует ослаблению силы удара при падении. Кость ребенка тоньше и менее прочна, но она эластичнее и гибче, чем кость взрослых. Эластичность и гибкость костей в детском возрасте зависят от меньшего количества в них минеральных солей, а также от особенностей строения надкостницы. Она у детей толще и обильно кровоснабжается, образует футляр вокруг кости, который придает ей большую гибкость и защищает при травме. Поэтому переломы костей лица в детском возрасте встречаются реже, чем у взрослых.

В детском возрасте нередко встречаются поднадкостничные переломы: сломанная кость остается покрытой надкостницей. Смещения отломков не отмечается или оно незначительно. Такие переломы чаще наблюдаются в боковых отделах нижней челюсти, скуловой кости.

Другим, характерным для детского возраста, видом переломов является перелом по типу ивового прута и переломы в области мыщелкового отростка. На рентгенограмме виден разрыв компактной пластинки и губчатого вещества по наружной поверхности мыщелкового отростка, а с внутренней (вогнутой) поверхности компактная пластинка кажется непрерывной. Надкостница внутренней поверхности мыщелкового отростка сохраняет целостность и препятствует смещению фрагментов.

Лечение больных с переломом нижней челюсти имеет целью восстановление анатомической целостности лица и полноценной функции пострадавших органов. Это решается репозицией отломков (от лат. repositio - вправление сместившейся части кости при переломе) в правильное положение и удержанием их в таком состоянии до заживления перелома — иммобилизацией (от лат. immobilis — неподвижный - создание неподвижности какой-либо части тела, например, наложением повязок или шин при переломах, вывихах, патологической подвижности зубов). Обе эти задачи решаются ортопедическим или хирургическим способами.

Первая врачебная помощь при переломах челюстей (транспортная иммобилизация) заключается во временном закреплении отломков в неподвижном состоянии для остановки кровотечения или его предупреждения, а также для прекращения боли. Временное шинирование отломков является одним из средств борьбы с шоком. Врачебная помощь при переломах челюстей в военное время оказывается на этапах эвакуации раненых в челюстно-лицевую область. В мирное время транспортную иммобилизацию отломков осуществляют до оказания больному специализированной помощи врачи участковых больниц.

Для создания неподвижности отломков применяют транспортные шины. Самой распространенной и простой является жесткая подбородочная праща. Она применяется на короткий срок (2—3 дня) при переломах верхней и нижней челюстей, когда имеется достаточное число зубов, удерживающих межальвеолярную высоту. При этом жесткая пластмассовая подбородочная праща, наполненная ватой, прикрепляется к головной повязке.

Д ля

иммобилизации отломков нижней челюсти

и при переломах альвеолярного отростка

верхней челюсти применяют также

лигатурное связывание челюстей. Лигатурой

служит бронзо-алюминиевая проволока

толщиной 0,5 мм. Существуют несколько

способов наложения проволочных лигатур

(рис. 20.14). Лигатурное связывание челюстей

должно сочетаться с наложением

подбородочной пращи.

ля

иммобилизации отломков нижней челюсти

и при переломах альвеолярного отростка

верхней челюсти применяют также

лигатурное связывание челюстей. Лигатурой

служит бронзо-алюминиевая проволока

толщиной 0,5 мм. Существуют несколько

способов наложения проволочных лигатур

(рис. 20.14). Лигатурное связывание челюстей

должно сочетаться с наложением

подбородочной пращи.

Рис. 20.14. Межчелюстное связывание зубов (1-3 варианты)

При переломах беззубых челюстей в качестве транспортной шины могут быть использованы съемные протезы больных, если атрофия альвеолярных частей умеренная, а окклюзия искусственных зубов хорошая. Однако, и в этом случае обязательно наложение подбородочной пращи.

Специализированная помощь при переломах челюстей проводится в условиях стационара. Для того, чтобы в максимально короткий срок достигнуть сращения отломков в положении, обеспечивающем полное восстановление функции нижней челюсти, необходима:

— первичная обработка раны (при огнестрельных переломах);

— репозиция отломков;

— фиксация отломков на период консолидации;

— создание благоприятных условий для репаративного остеогенеза;

— профилактика инфекционно-воспалительных осложнений (костная пластика, пластика мягких тканей при огнестрельных переломах, профилактика контрактур).

Основным методом лечения переломов челюстей в настоящее время является ортопедический, предусматривающий решение лечебных задач с помощью остеосинтеза и шин-аппаратов.

Остеосинтез (гр. osteon — кость + synthesis - соединение) - оперативное соединение сопоставленных костных отломков и прочная фиксация их при помощи различных приспособлений и материалов (проволока, скобы, кронштейнов, костных трансплантатов, спиц, металлических пластинок с винтами и пр.)

В систему мероприятий по реабилитации больных с травмами челюстно-лицевой области входят также физиотерапевтическое лечение и лечебная гимнастика.

Репозиция отломков. Репозиция отломков может быть закрытой и открытой, одномоментной и постепенной. Одномоментную закрытую репозицию отломков, осуществляемую обычно в порядке оказания неотложной помощи, надо проводить под местной инфильтрационной и проводниковой анестезией. Следует стремиться к максимально точной репозиции отломков. Однако допустимо сохранение небольшого смещения отломков при условии, что между ними имеется хороший концевой контакт, а их положение обеспечивает нормальную окклюзию зубов верхней и нижней челюсти.

В случае безуспешности одномоментной ручной репозиции можно применить постепенное вправление отломков с помощью межчелюстной резиновой тяги или специальных аппаратов различной конструкции. При невозможности или неэффективности такой постепенной репозиции показано одномоментное открытое (оперативное) вправление отломков.

Закрепление отломков. Временную транспортную фиксацию отломков осуществляют с помощью подбородочнотеменных повязок различной конструкции либо путем межчелюстного связывания зубов бронзово-алюминиевой проволокой по Айви.

Л ечебную

фиксацию отломков чаще всего осуществляют

с помощью назубных проволочных шин,

идея применения которых принадлежит

С.С. Тигерштедту (1915). Готовят такие шины

из алюминиевой (диаметром 1,5—1,8 мм) или

стальной (диаметром 0,8—1 мм) проволоки

по форме зубного ряда и фиксируют к

зубам с помощью бронзово-алюминиевых

лигатур диаметром 0,4—0,5 мм.

ечебную

фиксацию отломков чаще всего осуществляют

с помощью назубных проволочных шин,

идея применения которых принадлежит

С.С. Тигерштедту (1915). Готовят такие шины

из алюминиевой (диаметром 1,5—1,8 мм) или

стальной (диаметром 0,8—1 мм) проволоки

по форме зубного ряда и фиксируют к

зубам с помощью бронзово-алюминиевых

лигатур диаметром 0,4—0,5 мм.

Рис. 20.15. Варианты индивидуальных проволочных назубных шин

Различные модификации проволочных назубных шин, применяемых с учетом локализации и характера смещения отломков, приведены на рис. 20.15.

Н аличие

зацепных петель на таких проволочных

шинах позволяет осуществить постепенную

репозицию отломков с помощью

межчелюстной резиновой тяги. Использование

специальных пелотов (межчелюстных

резиновых или пластмассовых прокладок)

обеспечивает возможность избирательно

перемещать тот или иной отломок в

нужном направлении. Когда необходимость

в межчелюстном вытяжении отпадает,

назубные проволочные шины можно

использовать для осуществления жесткой

межчелюстной фиксации (рис. 20.16).

аличие

зацепных петель на таких проволочных

шинах позволяет осуществить постепенную

репозицию отломков с помощью

межчелюстной резиновой тяги. Использование

специальных пелотов (межчелюстных

резиновых или пластмассовых прокладок)

обеспечивает возможность избирательно

перемещать тот или иной отломок в

нужном направлении. Когда необходимость

в межчелюстном вытяжении отпадает,

назубные проволочные шины можно

использовать для осуществления жесткой

межчелюстной фиксации (рис. 20.16).

Рис. 20.16. Межчелюстная фиксация: А - с помощью эластичной (резиновой) тяги; Б- жесткого лигатурного связывания шин