Стоматология Учебник Трезубова / Раздел 17 Дефекты лица, зубных рядов. Потеря зубов (частичная и полная), деформация зубных рядов / 02 Частичная потеря зубов

.doc— в-третьих, мостовидные протезы обладают хорошими функциональными свойствами. Они естественным способом передают жевательное давление, с их помощью происходит полное восстановление жевательной функции;

— в-четвертых, современные клинические приемы и технология мостовидных протезов позволяют сделать их достаточно выгодными в эстетическом отношении.

Недостатки мостовидных протезов:

- необходимость препарирования опорных зубов;

— невозможность эффективного гигиенического ухода.

Протезирование частичными съемными протезами. Свое название - съемные - рассматриваемые протезы получили, с одной стороны, благодаря тому, что могут без особенных затруднений выводиться из полости рта как врачом, так и самим пациентом. С другой стороны, название частичные означает, что протезы применяются при частичной потере зубов, а ни в коем случае не от того, что они представляют собой часть протезной конструкции.

В отличие от мостовидных несъемных

протезов указанные конструкции

опираются не только на зубы, но и на

альвеолярные части, твердое небо.

Слизистый покров и костная основа

филогенетически не приспособлены к

восприятию жевательного давления, но

альтернативного решения может не быть.

отличие от мостовидных несъемных

протезов указанные конструкции

опираются не только на зубы, но и на

альвеолярные части, твердое небо.

Слизистый покров и костная основа

филогенетически не приспособлены к

восприятию жевательного давления, но

альтернативного решения может не быть.

Рис. 17.19. Съемный протез с металлическим базисом при утрате передних зубов (в) и дуговые протезы при двусторонних включенных (б) и концевых дефектах (а) верхней (1) и нижней (2) челюсти

Показания к применению частичных съемных пластиночных протезов достаточно широки. Они применяются у больных с частичной потерей зубов при наличии концевых (рис. 17.19, а), включенных (рис. 17.19, б, в), комбинированных дефектов зубного ряда, в тех ситуациях, когда не показаны мостовидные протезы.

Конструктивно можно выделить три разновидности частичных съемных протезов:

1) дуговые (бюгельные) (рис. 17.20, а);

2) частичные съемные пластиночные (рис. 17.20, в);

3 )

малые седловидные (съемные

мостовидные) (рис. 17.20, в, г).

)

малые седловидные (съемные

мостовидные) (рис. 17.20, в, г).

Рис. 17.20. Типы частичных съемных протезов: а - дуговой; б - пластиночный; в, г - малые седловидные

Несмотря на это разнообразие, в них можно определить части, встречающиеся во всех типах съемных протезов.

Основными конструктивными элементами частичных съемных протезов являются:

- базис протеза;

- искусственные зубы;

- удерживающие приспособления.

Б дуговом протезе, кроме того, имеются дуга (бюгель) и ее ответвления. Они направляются к дефектам, расположенным в переднем отделе зубного ряда. На альвеолярном гребне дуга заканчивается сложным разветвлением - ретенционной решеткой для крепления пластмассы базиса. Кроме перечисленных деталей дугового протеза следует упомянуть кламмеры.

Кламмер (от нем. klammer — зажим, скоба) - механическое приспособление, удерживающее протез на тканях протезного ложа.

В се

названные части, соединенные вместе,

образуют каркас дугового протеза

(рис. 17.21).

се

названные части, соединенные вместе,

образуют каркас дугового протеза

(рис. 17.21).

Рис. 17.21. Каркасы дуговых протезов: а - с укрепленными на них литниками; б - на рабочей модели верхней челюсти

Базис протеза - основа частичного или полного протеза, представляющая собой пластмассовую, металлическую или металлопластмассовую пластинку, покоящуюся иа тканях протезного ложа.

Базис протеза (см. рис. 17.20) выполняет несколько функций:

1) на нем крепятся искусственные зубы, кламмеры, каркасы, направляющие пластинки;

2) он передает жевательное давление на ткани протезного дожа, в том числе зубы, к которым он прилегает;

3) частично за счет базиса осуществляется фиксация протеза в полости рта (адгезия, анатомическая ретенция);

4) осуществляет опорно-формирующую функцию при пластике лица, слизистой оболочки полости рта;

5) возмещает собой атрофированные альвеолярные части;

6) играет эстетическую роль, являясь искусственной десной, видимой окружающим.

Вместе с тем базис протеза оказывает побочное действие на ткани полости рта.

Величина протезного базиса зависит от клинической анатомии полости рта. Его площадь увеличивается по мере уменьшения числа сохранившихся зубов.

Базис имеет следующие максимальные границы:

- со щечной или губной стороны в области беззубой альвеолярной части базис доходит до переходной складки, огибая тяжи слизистой оболочки и уздечки. Перекрывать последние базисом протеза не следует, иначе они будут повреждаться с образованием болезненных пролежней;

- с язычной стороны на нижней челюсти, как в области отсутствующих, так и сохранившихся зубов, базис достигает переходной складки. Язычная уздечка не перекрывается базисом;

- на твердом нёбе при наибольшей величине базиса граница его немного не доходит до линии "А", располагаясь дистальнее нёбных ямок на 1-2 мм. Альвеолярный бугор при отсутствии моляров обязательно перекрывается базисом, что способствует лучшей фиксации протеза. Линия "А" (син.: зона А) - контурирующиеся при произнесении звука А задние края горизонтальных пластинок небной кости. Является границей между мягким и твердым небом и ориентиром для прохождения дистальной границы базиса съемного протеза;

- в области сохранившихся зубов:

на верхней челюсти - базис на всю его толщину должен прилегать к шейкам передних зубов, в области боковых зубов - базис оканчивается ниже экватора зубов;

на нижней челюсти - протез перекрывает зубные бугорки резцов и клыков, в области боковых зубов - базис оканчивается выше экватора зубов.

Указанные максимальные границы базиса частичного съемного протеза видоизменяются в зависимости от вида прикуса, топографии дефектов, количества сохранившихся зубов, высоты клинических коронок зубов, состояния их пародонта степени атрофии альвеолярной части челюсти, состояния зубов-антагонистов и др.

В дуговом протезе базис представлен сёдлами. С его помощью вертикальные и горизонтальные силы, возникающие при жевании, передаются на слизистую оболочку протезного ложа. Седловидная часть протеза несет на себе искусственные зубы. Число седел соответствует числу дефектов. При дефектах, не ограниченных дистально, седла называются концевым и, при включенных дефектах — промежуточными.

Связующим звеном между седлами является дуга (см. рис. 17.21), которая на верхней челюсти представляет собой литую металлическую полосу, отстоящую от слизистой оболочки на 0,5 мм, с закругленными краями шириной 5-8 мм толщиной 1,0-1,5 мм. Она берет свое начало у основания альвеолярного отростка, около моляров. Повторяя форму неба, она отходит назад, не достигая тканей с активной подвижностью. Дуга может проходить и в поперечном направлении, в проекции 16, 17, 26, 27 зубов. Лишь в исключительных случаях ее можно располагать в передней трети твердого нёба. Это делается при выраженном нёбном валике (в средней трети твердого нёба) и выраженном рвотном рефлексе. Переднее положение дуги следует признать менее выгодным, чем заднее (рис. 17.22). При этот менее жестким становится каркас протеза, дуга постоянно ощущается языком пациента, могут притупляться вкусовые ощущения.

Рис. 17.22. Различное положение дуги протеза на твердом нёбе: а - заднее; б - переднее; в - каркас протеза с двумя дугами и дополнительным ответвлением для крепления промежуточного седла

Дуга протеза для нижней челюсти представляет собой металлическую полоску, но более узкую, чем дуга протеза для верхней челюсти. Ширина ее равна 3-5 мм, толщина 1,5-2,0 мм. Она располагается на 3-4 мм ниже шеек естественных зубов, приблизительно посередине между ними и переходной складкой.

Н а

рис. 17.23 приведены примерные схемы

правильного и ошибочного расположения

дуги протеза для нижней челюсти.

а

рис. 17.23 приведены примерные схемы

правильного и ошибочного расположения

дуги протеза для нижней челюсти.

Рис. 17.23. Формы поперечного сечения дуги (а) и положение дуги нижнего протеза по отношению к скату альвеолярного гребня (б)

Искусственные зубы различных типоразмеров и расцветок для съемных протезов готовят фабричным путем из акрилового полимера (рис. 17.24) или из фарфора и выпускают гарнитурами: полный набор, только передние, только боковые зубы.

Достоинствами стандартных фарфоровых зубов является высокая имитирующая способность. Светоотражающие качества фарфора напоминают таковые у естественных зубов. Цветостойкость фарфора также вне конкуренции. Кроме того, фарфор индифферентен для организма человека.

И з

недостатков фарфоровых зубов следует

отметить их хрупкость, недостаточно

прочное соединение с базисом протеза,

низкую стираемость, худшие, чем у

полимерных зубов технологические

качества. Недостаточная прочность зубов

в области крепления крампонов (в

крампонных зубах) и пустотелой части

(в диаторических, или дырчатых зубах)

проявляется при неблагоприятных

артикуляцион-ных взаимоотношениях.

з

недостатков фарфоровых зубов следует

отметить их хрупкость, недостаточно

прочное соединение с базисом протеза,

низкую стираемость, худшие, чем у

полимерных зубов технологические

качества. Недостаточная прочность зубов

в области крепления крампонов (в

крампонных зубах) и пустотелой части

(в диаторических, или дырчатых зубах)

проявляется при неблагоприятных

артикуляцион-ных взаимоотношениях.

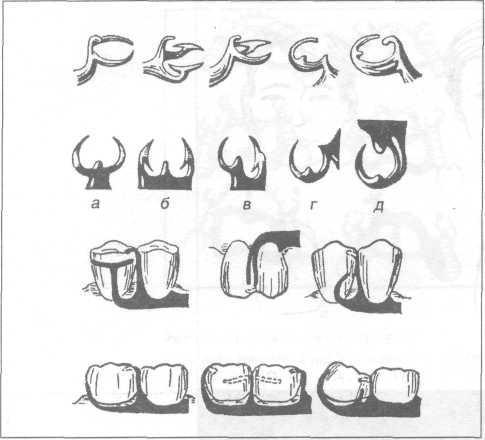

Рис. 17.24. Типы лица (а - квадратное, б - коническое, в - овальное) и соответствующие им формы зубов. Стандартная расцветка (г) и гарнитуры (д) искусственных пластмассовых зубов

Крампон — фиксирующий проволочный элемент (прямой, изогнутый, с пуговчатым окончанием), преимущественно для передних фарфоровых зубов.

Пластмассовые зубы лишены этого недостатки, и им отдается предпочтение при глубоком прикусе, при деформациях зубных рядов. Кроме того, шлифование фарфоровых зубов вследствие твердости фарфора и наличия крампонов является более трудоемким процессом, требующим большого внимания и времени у зубного техника, а иногда и у врача, исправляющего артикуляционные и другие погрешности. Полимерные зубы более технологичны. И, наконец, они химически соединяются с базисом протеза. Такая связь гораздо надежнее механического соединения фарфоровых зубов с базисом.

Недостатками пластмассовых зубов являются низкие износостойкость, цветостойкость, возможности окрашивания пищевыми пигментами.

Фиксация частичных съемных протезов. Фиксация — это суммарное понятие, включающее в себя ретенцию, стабилизацию и опору протеза.

Ретенция - способность протеза противостоять силам, сбрасывающим его вдоль пути снятия протеза, то есть в вертикальном направлении, от протезного ложа.

Стабилизация - способность протеза противостоять силам, направленным косо и горизонтально.

Жевательное давление прижимает протез к тканям протезного ложа. При этом специально выделенные элементы или определенные участки протеза осуществляют опору на оставшиеся зубы и предохраняют слизистую оболочку протезного ложа от избыточного давления.

Опора протеза - противостояние нагрузке, падающей вертикально, вдоль пути введения протеза, к протезному ложу.

Фиксация - способность протеза противостоять силам, сбрасывающим его вдоль пути введения, а также направленным апикально, косо и горизонтально, что, в свою очередь, способствует наступлению более быстрой адаптации.

Путь введения - движение протеза от первоначального контакта фиксаторов с опорными зубами до тканей протезного ложа, когда все элементы протеза входят в контакт с ними.

Путь снятия - движение протеза, начиная с момента отрыва базиса от слизистой оболочки протезного ложа до полной потери контакта фиксаторов с опорными зубами.

Фиксация частичных съемных протезов осуществляется за счет:

1) адгезии базиса протеза к слизистой оболочке протезного ложа. Под адгезией, или прилипанием, обычно понимают сцепление между двумя приведенными в контакт поверхностями;

2) анатомической ретенции и стабилизации, которые создаются естественными морфологическими образованиями на верхней и нижней челюстях, форма или положение которых могут ограничивать свободу движения протеза во время разговора, жевания или смеха.

Так, хорошо сохранившиеся альвеолярные гребни верхней челюсти, естественные зубы и выраженный свод твердого нёба препятствуют горизонтальному сдвигу протеза. Альвеолярные бугры верхней челюсти мешают скольжению протеза вперед, действуя в этом отношении в содружестве с передним отделом нёбного свода.

И спользование

анатомической ретенции не разрешает

полностью задачи фиксации частичного

съемного протеза, в частности, потому,

что при значительной атрофии альвеолярной

части она может отсутствовать. Однако,

наличие анатомической ретенции является

большим подспорьем в фиксации протеза,

и ее всегда следует учитывать при выборе

конструкции и определении границ

базиса;

спользование

анатомической ретенции не разрешает

полностью задачи фиксации частичного

съемного протеза, в частности, потому,

что при значительной атрофии альвеолярной

части она может отсутствовать. Однако,

наличие анатомической ретенции является

большим подспорьем в фиксации протеза,

и ее всегда следует учитывать при выборе

конструкции и определении границ

базиса;

Рис. 17.25. Кламмеры системы Нея (слева): а - первого типа; б - второго типа; в - третьего типа; г - четвертого типа; д - пятого типа. Варианты (справа) расположения кламмеров на опорных зубах

3) механических приспособлений: кламмеров (рис. 17.25), замковых креплений, телескопических коронок, балочных (штанговых) креплений, магнитных фиксаторов.

Кламмеры изгибают из хромоникелевой проволоки или чаще отливают вместе с каркасом протеза из кобальтохромового или золотоплатинового сплава. В состав кламмера (рис. 17.26) входят плечи, тело, отросток, окклюзионная накладка.

Плечом кламмера называется его пружинящая часть, охватывающая коронку опорного зуба.

Телом кламмера называется его неподвижная и самая массивная часть. Оно располагается на контактной поверхности опорного зуба, в нем встречаются плечи и окклюзионная накладка.

О тросток

кламмера -

продолжение тела, предназначенное

для крепления кламмера в базисе протеза,

или соединяющее его с каркасом

протеза.

тросток

кламмера -

продолжение тела, предназначенное

для крепления кламмера в базисе протеза,

или соединяющее его с каркасом

протеза.

Рис. 17.26. Схема (а) элементов кламмера; 1 - удерживающие; 2 - стабилизирующие; 3 - опорный. Положение кламмера на опорном зубе (б)

Окклюзионная накладка - элемент кламмера или самостоятельная деталь протеза, располагающаяся на окклюзионной поверхности зубов или на уступах искусственных коронок, которыми покрыты опорные зубы.

П ри

этом кончики плеч осуществляют ретенцию

и называются удерживающими. Мощные

части плеч, прилегающие к телу и само

тело способствуют стабилизации протеза.

Окклюзионная накладка несет опорную

функцию.

ри

этом кончики плеч осуществляют ретенцию

и называются удерживающими. Мощные

части плеч, прилегающие к телу и само

тело способствуют стабилизации протеза.

Окклюзионная накладка несет опорную

функцию.

Рис. 17.27. Дуговой протез (а), фиксирующийся за счет замковых креплений и кламмерных плеч. Замковое крепление (б), комбинированное с кламмерным плечом

Замковые крепления. Данные фиксирующие приспособления выпускаются фабрично. Как правило, они состоят из матрицы и вкладочной части (патрицы) (рис. 17.27). Одна из них укрепляется на опорном зубе, другая - вводится в базис иди каркас протеза. В состав замковых креплений могут входить амортизаторы и запирающее устройство. Амортизаторами служат металлические рессоры, шарниры или эластичные износостойкие пластмассы, например, полиуретан.

Чаще рядом с замковым креплением используется модифицированное оральное кламмерное плечо с торцевой поверхностью, опирающейся на уступ искусственной коронки опорного зуба, с вкладочной частью на кончике, входящей в направляющий канал между коронками двух опорных зубов (рис. 17.27,б).

Опорные зубы для замковых креплений должны иметь высокую клиническую коронку. Опорный зуб объединяется искусственными коронками (шинируется) с одним-двумя рядом стоящими зубами, чтобы противодействовать опрокидывающему моменту, создаваемому при использовании замковых креплений. Для их изготовления пользуются сплавом золота и платины с добавлением иридия, кобальто-хромовым сплавом.

Телескопические коронки. Этот вид фиксатора состоит из двух частей:

- внутренней - представлена металлическим колпачком, покрывающим культю зуба, и укрепленным на зубе цементом;

- наружной - которой является, как правило, комбинированная коронка с выраженной анатомической формой и соединенная с протезом.

О ба

элемента фиксатора образуют механическое

фрикционное соединение, в котором

используется сила трения. Телескопические

крепления могут быть использованы при

низких клинических коронках опорных

зубов, когда обычные кламмеры не

обеспечивают хорошей фиксации протеза.

ба

элемента фиксатора образуют механическое

фрикционное соединение, в котором

используется сила трения. Телескопические

крепления могут быть использованы при

низких клинических коронках опорных

зубов, когда обычные кламмеры не

обеспечивают хорошей фиксации протеза.

Рис. 17.28. Балочная система крепления съемного протеза в боковых отделах

Балочные (штанговые) крепления (рис. 17.28). Балки (штанги) объединяют опорные зубы, ограничивающие включенные дефекты. Изготавливаются из кобальтохромового сплава, имея в сечении круглую, овальную или четырехгранную форму (Шредер, Румпель, Дольдер).

В базисе съемного протеза создается ложе для штанги и устанавливаются металлические или полимерные замки-захваты для фиксации. Для их применения необходимы высокие клинические коронки опорных зубов. Эти клинические коронки могут создаваться в виде искусственных культей на корнях зубов или внутрикостных имплантатах.

Магнитные фиксаторы чаще применяются в полных съемных протезах. Они могут быть представлены межчелюстными отталкивающими, подслизистыми притягивающими имплантатами или в виде внутрикорневых фиксаторов.

При протезировании частичными съемными протезами используются следующие соединения различных фиксирующих систем с базисом:

1) жесткое, когда фиксатор соединен с протезом неподвижно и через него жевательное давление с искусственных зубов передается на опорные зубы. При жестком соединении повышается функциональная нагрузка на пародонт опорных зубов, одновременно снижается нагрузка на ткани альвеолярного гребня, поэтому показаниями для него служат следующие клинические условия:

- включенные дефекты зубного ряда;

- здоровый пародонт опорных зубов;

- нормальное соотношение клинической коронки и корня опорных зубов. Кроме того, создаются дополнительные условия, обеспечивающие возможность использования жесткого соединения за счет: а) увеличения числа опорных зубов и объединение их в группы различными шинирующими конструкциями; б) равномерного распределения жевательного давления на оставшиеся зубы при помощи рациональной кламмерной системы;

2 )

пружинящее, при котором плечи кламмера

соединены с протезом посредством

длинного пружинящего тела. В этом случае

на зубы передается часть давления

протеза, другая часть амортизируется

пружинящим рычагом (рис. 17.29), являющимся

дробителем нагрузки. Пружинящее

соединение передает нагрузку и на

альвеолярный гребень;

)

пружинящее, при котором плечи кламмера

соединены с протезом посредством

длинного пружинящего тела. В этом случае

на зубы передается часть давления

протеза, другая часть амортизируется

пружинящим рычагом (рис. 17.29), являющимся

дробителем нагрузки. Пружинящее

соединение передает нагрузку и на

альвеолярный гребень;

Рис. 17.29. Пружинящее соединение кламмера с протезом

3) суставное, или шарнирное - кламмер лишь удерживает протез, почти не передавая давление на опорные зубы. При суставном соединении нагрузка искусственных зубов в основном передается на альвеолярный гребень.

К опорным зубам предъявляется ряд требований: - во-первых, они должны быть устойчивыми. При патологической подвижности зубов их следует блокировать с рядом стоящими для образования устойчивости системы. Зубы с хроническими околоверхушечными воспалительными очагами могут использоваться для опоры только после успешного пломбирования каналов. При неполном пломбировании канала включение зуба в кламмерную систему рискованно;

- во-вторых, коронки опорных зубов должны иметь правильную анатомическую форму. Для кламмерной фиксации непригодны зубы с низкой или конусовидной коронкой, невыраженным экватором, обнаженной шейкой и резким нарушением соотношений длины клинической коронки и корня. Эти недостатки являются относительным противопоказанием. После специальной подготовки такие зубы могут быть включены в число опор протеза.

П еречисленные

условия - не единственные требования

для правильного размещения кламмеров.

Важное значение имеет расположение

кламмеров в определенном порядке в

соответствии с кламмерными линиями.

Кламмерная линия - отрезок воображаемой

прямой, проходящей через проекции

вестибулярных удерживающих кончиков

кламмерных плеч на опорных зубах.

еречисленные

условия - не единственные требования

для правильного размещения кламмеров.

Важное значение имеет расположение

кламмеров в определенном порядке в

соответствии с кламмерными линиями.

Кламмерная линия - отрезок воображаемой

прямой, проходящей через проекции

вестибулярных удерживающих кончиков

кламмерных плеч на опорных зубах.

Рис. 17.30. Направление кламмерных линий: а-а - переднезаднее (параса-гиттальное); б-б - трансверзальное; в-в – диагональное

Она является осью, вокруг которой возможно вращение протеза. Кламмерная линия может проходить в поперечном (трансверзальном), косом (диагональном), переднезаднем (парасагиттальном) направлениях (рис. 17.30).

Выбор ее имеет важное значение. Наименее выгодным направлением для упомянутой линии следует считать парасагиттальное (одностороннее), поскольку при нем возможны опрокидывание протеза и перегрузка опорных зубов.

Наилучшим способом крепления частичного съемного протеза следует считать двустороннее расположение кламмеров:

- на верхней челюсти - нужно отдать предпочтение диагональному направлению кламмерной линии;

- на нижней челюсти - кламмерная линия должна иметь поперечное направление.

Следует заметить, что направление кламмерной линии определяется также топографией дефектов и состоянием пародонта оставшихся зубов.

Для предупреждения опрокидывания, то есть вращения протеза вокруг кламмерной линии, последние снабжают специальными предохранителями, называемыми непрямыми фиксаторами. Роль непрямых фиксаторов играют непрерывные кламмеры, окклюзионные накладки, различные ответвления каркаса с окклюзионными накладками, отростками базиса и др. (рис. 17.31).

Рис. 17.31. Предохранители от опрокидывания (непрямые фиксаторы): а - б - отростки каркаса с окклюзионными накладками; в - д - отростки базиса (по Осборну, Лэми)

В зависимости от числа опорных зубов фиксация съемного протеза может быть точечной, линейной, плоскостной. Когда число зубов равняется или превышает три, пересечение кламмерных линий образует треугольник (см. рис. 17.31) или другую геометрическую фигуру. Это и есть плоскостное крепление. В функциональном плане оно является оптимальным.

Клинические приемы протезирования частичными съемными протезами. Протезирование частичными съемными протезами складывается из следующих клинических приемов:

1) получения оттисков с верхней и нижней челюстей;

2) определения центрального соотношения челюстей;

3) окончательного планирования конструкции протеза;

4) проверки каркаса;

5) проверки конструкции съемного протеза;

6) наложения протеза;

7) контрольных осмотров больного.

Получению оттисков при протезировании частичными съемными протезами предшествует тщательное обследование, формулирование диагноза, составление предварительного плана и определение задач протезирования, а при необходимости - специальное лечение.

При протезировании больных с частичной потерей зубов получают оттиски - чаще анатомические, реже - функциональные. Для этого используются альгинатные материалы или их комбинация с силиконовыми оттискными материалами.

Клиническая анатомия при частичной потере зубов настолько сложна, что обеспечить успех протезирования при помощи анатомического оттиска бывает трудно, а иногда невозможно.

Наибольшие трудности при получении анатомических оттисков с помощью стандартных оттискных ложек встречаются у больных:

- при наличии одиночно стоящих зубов;

- при наличии 2-3 рядом стоящих зубов с высокими клиническими коронками;

- с односторонними и двусторонними

концевыми дефектами зубных рядов.

с односторонними и двусторонними

концевыми дефектами зубных рядов.

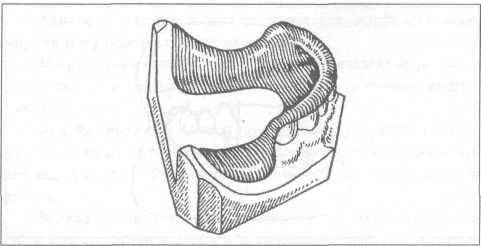

Рис. 17.32. Индивидуальная ложка для получения оттиска зубного ряда нижней челюсти при двустороннем концевом дефекте

Каждый раз, когда предвидятся трудности в получении оттиска стандартной ложкой, следует подумать о создании индивидуальной, которая облегчает получение анатомического оттиска (рис. 17.32). Функциональным он становится тогда, когда при помощи специальных проб оформляются как края ложки, так и края оттиска.

Индивидуальная ложка помогает расправить продольные складки слизистой оболочки на беззубой альвеолярной части, оттеснить подъязычный валик, налегающий на протезное ложе, а функциональные пробы позволяют оформить края оттиска, находящиеся на границе протеза.

Определение центрального соотношения челюстей — следующий клинический прием протезирования частичными съемными протезами после получения рабочих моделей челюстей. Он заключается в установлении взаимоотношении зубных рядов в горизонтальном, сагиттальном и трансверзальном направлениях.

Непосредственное отношение к центральной окклюзии имеют межальвеолярная высота и высота нижней части лица.

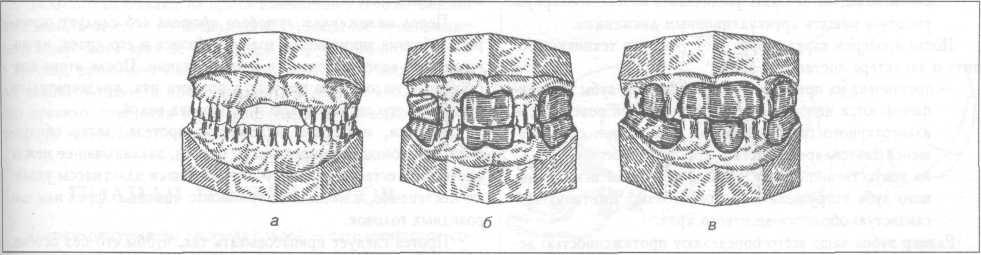

Рис. 17.33. Три группы межзубных соотношений при определении центрального соотношения челюстей (а-в). Пояснения в тексте

С точки зрения трудности определения центрального соотношения челюстей различают три группы зубных рядов:

1) зубные ряды, в которых антагонисты сохранились (фиксированная межальвеолярная высота) и расположены так, что можно составить модели в положении центральной окклюзии без применения восковых базисов с окклюзионными валиками - шаблонов (рис. 17.33, а). Этим методом следует пользоваться при включенных дефектах, образовавшихся от потери максимум двух боковых или четырех передних зубов;

2) зубные ряды, имеющие зубы-антагонисты (фиксированная межальвеолярная высота), но расположенные так, что составить модели в положении центральной окклюзии без восковых шаблонов невозможно (рис. 17.33, б);