Стоматология Учебник Трезубова / Раздел 07 Кариес зубов / Кариес зубов

.docЛечение среднего кариеса сводится к соблюдению общих принципов и этапов препарирования и пломбирования зубов, о которых будет сказано ниже.

Препарирование

кариозных полостей. Постоянство

участков возникновения кариозного

процесса и закономерности распространения

на различных поверхностях зуба п озволили

Блеку (1881) классифицировать кариозные

полости в зависимости от их локализации.

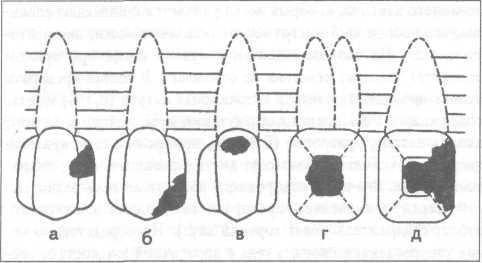

Блек предложил все кариозные полости

разделить на пять классов (рис. 7.1).

озволили

Блеку (1881) классифицировать кариозные

полости в зависимости от их локализации.

Блек предложил все кариозные полости

разделить на пять классов (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Схема регистрации кариозных полостей по Блеку в медицинской карте: а - III класс; б - IV класс; в -V класс; г - I класс; д - II класс

Первый класс - все полости, возникающие в фиссурах и естественных ямках. Характерным для этого класса является сохранение всех стенок вокруг полости.

Второй класс — полости, возникающие на контактных поверхностях жевательных зубов (моляров и премоляров), а также полости, где кариозный процесс, возникший на жевательной поверхности моляров и премоляров, в своем дальнейшем развитии переходит на контактную поверхность. Характерным для второго класса является нарушение межзубного контактного пункта.

Третий класс - полости на контактных поверхностях передних зубов. Характерным является сохранение прочного режущего края и его углов.

Четвертый класс — все полости передних зубов, при которых разрушен частично или полностью режущий край.

Пятый класс - пришеечные полости всех зубов, расположенные на придесневой трети зуба, возникающие чаще всего на губной и щечной поверхностях.

Этапы формирования полостей. Препарирование зуба - это механическое иссечение твердых тканей зуба с помощью инструментов (вращающихся, колеблющихся или выскребывающих). Иногда механическое воздействие сочетается с химическим воздействием на твердые ткани зуба (см.выше). Целью препарирования является удаление тканей зуба, поврежденных кариесом, и формирование полости, способной удержать пломбировочный материал.

Раскрытие кариозной полости заключается в удалении нависающих над ней твердых тканей зуба для достижения доступа ко всем ее частям.

Некротомия — удаление нежизнеспособных твердых тканей зуба. Процедуру сначала проводят экскаватором, а затем борами. Алмазной головкой препарируется только эмаль. Для дентина применяются твердосплавные боры. Целесообразно использовать фиссурные и шаровидные боры. Нежизнеспособные ткани зуба удаляют до плотных непигментированных тканей. С этой целью возможно применение детекторов кариеса.

Формирование кариозной полости и сошлифовывание эмалевого края осуществляется для создания условий, обеспечивающих удержание пломбы и предупреждение рецидива кариеса. Форма и размеры полости, а также сглаживание эмалевого края во многом зависят от ее локализации, величины, остроты кариозного процесса и физико-химических свойств выбранного пломбировочного материала.

Существуют участки поверхности зуба наиболее подверженные кариозному процессу. Такими участками считаются фиссуры на жевательных зубах, естественные ямки, имеющиеся на щечной поверхности моляров и на небной поверхности резцов, область межзубных контактов и придесневые участки зубов. При формировании полостей, во избежании кариеса, их необходимо иссекать. Это предупреждает возникновение вторичного кариеса. При формировании полости необходимо иссекать все близлежащие участки зуба, где кариес может легко

возникнуть вновь, то есть труднодоступные для очищения участки зуба. Например, создавая полость, включить в нее все прилегающие фиссуры либо уже измененные в цвете, либо неизмененные, но находящиеся под угрозой возможности возникновения вторичного кариеса.

Наряду с этим, на поверхности коронки зуба выделяют иммунные зоны, то есть участки коронки зуба, где никогда или в порядке исключения может возникнуть кариозный процесс. К иммунным зонам относятся бугорки зубов и скаты бугорков, весь экватор зуба и выпуклые округлые поверхности зуба (мезиально-щечные, дистально-щечные, мезиально-язычные и дистально-язычные грани). Области иммунных зон благоприятны для самоочищения во время приема пищи, движения языком и доступны для зубной щетки. Эмалевые валики на жевательных зубах, соединяющие щечные бугорки с небными или язычными, являющиеся контрфорсами коронки, не следует иссекать, если эти валики не поражены кариозным процессом.

Профилактическое расширение - это иссечение твердых тканей зуба, неповрежденных кариозным процессом, до иммунных зон. Примером профилактического расширения является соединение между собой кариозных полостей на жевательной и щечной поверхностях моляра. При этом исключается возможность возникновения вторичного кариеса в бороздке, имеющейся у моляров на щечной поверхности, переходящей на жевательную поверхность.

Другим примером может служить расширение полости до бугорков или граней зуба, поддающихся легкому очищению от остатков пищи. Кариозные поражения, локализующиеся на контактной поверхности, и пришеечные полости следует расширять, доводя их до щечно-медиальной и щечно-дистальной грани, так как пломбирование только в пределах видимого кариозного разрушения может привести к возникновению рецидива кариеса.

Резюмируя изложенное, можно сказать, что в процессе препарования полости нужно руководствоваться не только наличием кариозного процесса, разрушившего ту или иную часть зуба, иссекать не только ткани, пораженные начальной формой кариеса в виде мелового пятна, но и те участки, где возможно возникновение вторичного кариеса. При этом обязательным условием является сохранение участков зубов, хорошо противостоящих кариесу, а также, механически укрепляющих зуб. К последним относятся эмалевые валики между бугорками жевательных зубов и эмалевых валиков, идущих от шейки зуба к режущему краю передних зубов.

К профилактическому расширению полости следует отнести также и удаление тонких эмалевых стенок, лишенных дентинной основы. Дело в том, что эмаль, лишенная подлежащего дентина, в результате нарушения питания, обладает повышенной хрупкостью эмалевых призм.

На передних зубах из эстетических соображений следует по возможности щадить ткани губной поверхности и расширять полость только в пределах, необходимых для фиксации пломбы.

Очень важным при препарировании моляров и премоляров является создание стенок и дна полости, устойчивых к жевательному давлению. Жевательное давление, развиваемое мышцами при акте жевания, как известно, в области резцов составляет 20-40 кг, а в области моляров 50-80 кг. Естественно, что такой значительной нагрузке может противостоять только очень надежная фиксация пломбы в зубе, что возможно лишь при прочных стенках, удерживающих пломбу, и при правильном формировании дна полости.

Жевательное давление имеет вертикальное и горизонтальное направление. При откусывании и раздавливании пищи оно направлено вертикально. Противостоять такому давлению пломба сможет только в том случае, если воспринимать его будет горизонтальная площадка, ступенька на дне полости или когда давление передается на жевательную поверхность оставшихся прочных стенок зуба.

Отсутствие таких горизонтально расположенных элементов полости приведет при вертикальных нагрузках к избыточному давлению пломбы на дно полости, что обычно сопровождается болью, либо ведет к смещению пломбы, нарушению герметизма и фиксации, либо к отлому стенок зуба.

Вторым элементом акта жевания является перетирание пищи, когда нижняя челюсть, совершая трансверзальные экскурсию вправо и влево, создает горизонтальные направления жевательного давления. Именно в результате этого может возникать разрушение ослабленной стенки вместе с бугорком. Это чаще всего встречается у премоляров, когда отлом может пойти в косом направлении и закончиться глубоко под десной, исключая возможность восстановления зуба.

Аналогичный отлом стенки возможен и при вертикальном давлении, если на жевательную поверхность попадает крупный твердый комок пищи. Тогда сила, приложенная к наклонной поверхности скатов бугорков, будет действовать так же, как трансверзальные жевательные силы.

Нередки случаи, когда в пломбированном зубе происходит отлом части тонкой стенки, причем пломба хотя и сохраняется, но удерживается уже недостаточно прочно. При этом возникают участки, задерживающие пищу, и создаются условия для рецидива кариеса. Во избежание подобных случаев следует во время препарирования полости учесть прочность всех стенок зуба. Недостаточно устойчивые стенки, подвергающиеся воздействию горизонтальных жевательных сил, должны быть иссечены.

Большое значение для предупреждения смещения пломбы под влиянием жевательного давления имеет направление дна полости. Наиболее рациональным было бы создание дна с небольшим наклоном в сторону более прочной стенки полости. Однако, создание такого направления дна в глубине полости представляет собой значительные трудности и не всегда выполнимо. Поэтому приходится ограничиваться приданием дну полости горизонтального положения по отношению к вертикальному жевательному давлению и не допускать наклона дна полости в сторону ослабленной стенки или открытой части полости. В случае наклона дна полости в сторону ослабленной стенки образующаяся наклонная плоскость часто способствует отлому стенки зуба.

Другим способом удержания пломбы является формирование дополнительной площадки в здоровых тканях зуба. Дополнительную площадку формируют в толще дентина, пройдя слой эмали, учитывая топографию полости зуба. Все дополнительные площадки не жевательной и небной поверхностях должны быть соразмерны величине основной полости.

Переход дна полости в дно сформированной дополнительной площадки создается в виде ступеньки с прямыми углами. Такая ступенька увеличивает площадь прилегания всей массы пломбы к стенкам зуба, улучшая ее фиксацию и удерживая от смещения. Высота ступеньки зависит от размеров основной полости и от глубины формируемой дополнительной площадки.

При лечении глубокого кариеса препарирование кариозной полости является обязательным условием. От врача-стоматолога требуется четкое соблюдение всех принципов препарирования. Только в этом случае можно ожидать положительный результат.

Препарирование дна и стенок кариозной полости осуществляется до появления крепитации. Если оставить на дне кариозной полости размягченный дентин, то процесс деминерализации под пломбой будет продолжаться. Можно оставлять пигментированный крепитирующий дентин в полостях 1, 2 классов Блека согласно принципу биологической целесообразности, который в полостях 3, 4 и 5 классов Блека не срабатывает, так как пигментированный дентин, просвечивающий через эмаль, не позволит добиться идеального эстетического эффекта при пломбировании зуба композиционными пломбировочными материалами.

Особенности препарирования твердых тканей зубов у детей:

— при I классе применять обратноконические боры для создания плоского дна кариозной полости у детей не следует во избежание ранения пульпы. При медленном развитии кариеса ткани препарируют в пределах дефекта, допуская оставление на дне полости плотного пигментированного дентина;

— при II классе в молочных зубах у детей 4-5 лет и старше кариозный дефект от контактного пункта нередко распространяется по плоскости контактной поверхности. Как указывалось ранее, это наиболее часто поражаемая кариесом поверхность молочных зубов (особенно моляров). Из-за относительно небольшого слоя твердых тканей кариозная полость при неосложненном кариесе неглубокая. Объем пульпы в молочных зубах больше, а твердые ткани более мягкие и податливые, чем в постоянных зубах. Патологически измененные ткани следует удалять осторожно и обязательно полностью: стенки и придесневой край должны быть чистыми и плотными.

После выведения полости на жевательную поверхность и иссечения пораженных тканей только тщательное формирование полости обеспечит фиксацию пломбы. Придесневую стенку формируют плоской, ровной или с небольшим наклоном внутрь. Формировать дополнительную площадку обязательно, если вертикальные размеры полости превышают переднезадний размер придесневой стенки;

— при III классе и наличии трем у детей 4-5 лет можно сошлифовать пораженную эмаль и поверхностный слой дентина и провести трехкратное серебрение, в результате чего кариозный процесс не прогрессирует и до физиологической смены зубов не возникает осложненных форм кариеса.

При плотном расположении молочных зубов кариозный дефект препарируют шаровидными и обратноконическими борами небольших размеров с учетом топографии полости зуба. Опорные пункты можно создавать в дентине придесневой стенки, а также в направлении к режущему краю, если эта стенка полости достаточно прочная. Способ препарирования полостей III класса в постоянных зубах не отличается от такового у взрослых, но надо проявлять большую осторожность при препарировании осевой стенки, чтобы не повредить пульпу;

— у детей дефекты IY класса наблюдаются фактически лишь при осложненном кариесе и фиксация пломбы после эн-додонтического лечения не вызывает трудностей. Несколько слов о препарировании полостей V класса. Пришеечная область резцов часто поражается кариесом у детей в возрасте 1-3 лет. Полость достаточно препарировать острым экскаватором, так как применение бормашины у детей этого возраста почти всегда приводит к вскрытию пульпы. Пришеечные полости у детей 3 лет и старше препарируют обратноконическими борами небольших размеров, при этом входное отверстие будет несколько меньше площади дна кариозной полости, что способствует фиксации пломбировочных материалов.

Основные принципы формирования полостей для вкладок. При препарировании полости под вкладку необходимо создать условия для её хорошей фиксации, обеспечить возможность выведения восковой модели и введения вкладки в полость, предупредить дальнейшее разрушение коронки зуба, опасность откола стенок и возникновение воспалительных изменений в пульпе. Перед формированием полости необходимо оценить толщину стенок восстанавливаемого зуба по таблицам или на рентгенограмме.

При подготовке полости нужно помнить о специальных принципах подготовки полости под вкладку:

1) полость должна иметь ящикообразную форму с отвесными стенками и плоским дном. Восковая модель вкладки должна выводиться из полости только в одном направлении;

2) для улучшения ретенции вкладок формируют специальные дополнительные полости, углубления и каналы для штифтов;

3) глубина полости должна быть достаточной для фиксации вкладки. Если у пациента поверхностный кариес, нельзя ограничиваться формированием полости в эмали, необходимо углубиться в дентин;

4) дно полости и её стенки должны успешно противостоять жевательному давлению, а их взаимоотношения способствовать ретенции вкладки;

5)

профилактика откола истонченных краев

эмали проводится путем создания

скоса п о

краю полости или литой жевательной

поверхности.

о

краю полости или литой жевательной

поверхности.

Рис. 7.2. Взаимоотношения поверхности вкладки и стенок полости

П ри

глубоких полостях допустима легкая

дивергенция (расхождение) стенок (рис.

7.2, б), но если они сильно расходятся,

то фиксация вкладки ухудшится, особенно

при широком входе в полость. Из глубокой

полости с отвесными стенками (рис. 7.2,

а) трудно извлечь восковую модель вкладки

без деформации. Кроме этого, при

укреплении цементом плотный контакт

поверхности вкладки и стенок полости

затрудняет выход излишков цемента

и полное наложение вкладки.

ри

глубоких полостях допустима легкая

дивергенция (расхождение) стенок (рис.

7.2, б), но если они сильно расходятся,

то фиксация вкладки ухудшится, особенно

при широком входе в полость. Из глубокой

полости с отвесными стенками (рис. 7.2,

а) трудно извлечь восковую модель вкладки

без деформации. Кроме этого, при

укреплении цементом плотный контакт

поверхности вкладки и стенок полости

затрудняет выход излишков цемента

и полное наложение вкладки.

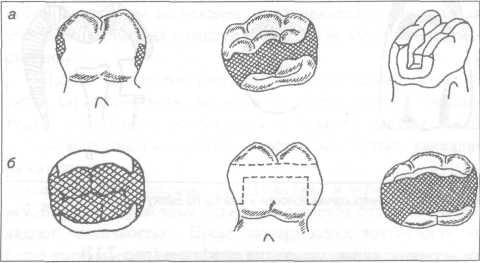

Рис. 7.3. Формы полостей для вкладок: а - неправильная, б - в виде "ласточкина хвоста", в - варианты правильного формирования входа в дополнительную полость

П ри

отсутствии одной из стенок полости зуба

необходимо создавать дополнительные

ретенционные полости. Такие полости

могут иметь форму ласточкина хвоста,

креста, Т-образную (рис. 7.3). Они предупреждают

смещение вкладок в сторону отсутствующей

стенки. Удержанию вкладок также

способствуют дополнительные углубления

(рис. 7.4, а), пазы или каналы для штифтов.

Последние могут располагаться

парапульпарно (рис. 7.4, б) или при

депульпированных зубах внутриканально

(рис. 7.4, в).

ри

отсутствии одной из стенок полости зуба

необходимо создавать дополнительные

ретенционные полости. Такие полости

могут иметь форму ласточкина хвоста,

креста, Т-образную (рис. 7.3). Они предупреждают

смещение вкладок в сторону отсутствующей

стенки. Удержанию вкладок также

способствуют дополнительные углубления

(рис. 7.4, а), пазы или каналы для штифтов.

Последние могут располагаться

парапульпарно (рис. 7.4, б) или при

депульпированных зубах внутриканально

(рис. 7.4, в).

Рис. 7.4. Углубления, пазы и каналы для удержания вкладок (а - в). Пояснения в тексте

На жевательной поверхности края полости состоят из эмалевых призм, не имеющих основания на дентине. Это повышает хрупкость эмали и вероятность её откола. Для профилактики этого и увеличения точности прилегания вкладки необходимо создавать скос (фальц) по краю полости под углом 45° (рис. 7.5). При формировании полостей, расположенных на вестибулярной и оральной поверхности моляров, премоляров, слепых ямок передних зубов скоса эмали не делают, поскольку стенки полости расположены по ходу эмалевых призм. Если истончены или ослаблены трещинами стенки зуба вокруг полости, целесообразно сошлифовать их, чтобы защитить эмаль от окклюзионных сил литой жевательной поверхностью или панцирной накладкой.

Рис. 7.5. Формирование скоса по краю полости

Особенности

формирования полостей I

класса. При

подготовке полости I

класса необходимо бережно относиться

к бугоркам и соединяющим их перемычкам.

Их сошлифовывание резко ослабляет зуб

и может привести к отколу бугорка,

стенки или всей коронки. Следует

также избегать формирования острых

углов между стенками и дном. В них может

концентрироваться жевательная

нагрузка, приводящая к возникновению

т рещин

(рис. 7.6), часто возникает рецидив кариеса,

они мешают выведению восковой модели,

проверке и наложению готовой вкладки.

рещин

(рис. 7.6), часто возникает рецидив кариеса,

они мешают выведению восковой модели,

проверке и наложению готовой вкладки.

Рис. 7.6. Скол стенки полости при неправильном ее формировании

Д но

полости формируют перпендикулярно

стенкам, допустим легкий наклон его

в сторону наиболее толстой стенки.

Наклон дна к истонченной стенке

быстро приведет его к отколу. При

формировании глубоких полостей нужно

проявлять осторожность, чтобы не

вскрыть полость зуба. Если существует

опасность перфорации, дно можно оставлять

под углом, вогнутым (рис. 7.7, а) или с

выпуклостью в проекции рога пульпы

(рис. 7.7, б). Форму дна полости можно затем

исправить наложением подкладки из

цемента. При этом нужно помнить, что

цемент не должен заполнять углы полости,

поскольку это ухудшит фиксацию

вкладки. Формирование на дне полости в

зонах безопасности каналов для

парапульпарных штифтов улучшит фиксацию

вкладки.

но

полости формируют перпендикулярно

стенкам, допустим легкий наклон его

в сторону наиболее толстой стенки.

Наклон дна к истонченной стенке

быстро приведет его к отколу. При

формировании глубоких полостей нужно

проявлять осторожность, чтобы не

вскрыть полость зуба. Если существует

опасность перфорации, дно можно оставлять

под углом, вогнутым (рис. 7.7, а) или с

выпуклостью в проекции рога пульпы

(рис. 7.7, б). Форму дна полости можно затем

исправить наложением подкладки из

цемента. При этом нужно помнить, что

цемент не должен заполнять углы полости,

поскольку это ухудшит фиксацию

вкладки. Формирование на дне полости в

зонах безопасности каналов для

парапульпарных штифтов улучшит фиксацию

вкладки.

Рис. 7.7. Модификации формирования дна глубоких полостей (а, б). Пояснения в тексте

О собенности

формирования полостей II

класса. Препарирование

полости начинают с сепарации мезиальной

или дистальной поверхности зуба алмазным

или карборундовым сепарационным диском,

который должен располагаться параллельно

оси зуба. Затем фиссурными твердосплавными

борами или алмазными головками формируются

полости на контактных и окклюзионной

поверхностях зуба (рис. 7.8). Бор должен

располагаться соответственно оси

зуба, чтобы стенки полости были

параллельны. Только при большой глубине

полости допустима легкая дивергенция

стенок. Придесневая стенка должна

располагаться на уровне десневого

края или немного ниже его для предупреждения

развития вторичного кариеса. Для

предупреждения смещения вкладки в

сторону отсутствующей стенки на

жевательной поверхности формируют

дополнительную полость сложной формы

(креста, ласточкиного хвоста, Т-образную).

Фиксация вкладки улучшается за счет

каналов для штифтов, шиловидных выступов

вкладки.

собенности

формирования полостей II

класса. Препарирование

полости начинают с сепарации мезиальной

или дистальной поверхности зуба алмазным

или карборундовым сепарационным диском,

который должен располагаться параллельно

оси зуба. Затем фиссурными твердосплавными

борами или алмазными головками формируются

полости на контактных и окклюзионной

поверхностях зуба (рис. 7.8). Бор должен

располагаться соответственно оси

зуба, чтобы стенки полости были

параллельны. Только при большой глубине

полости допустима легкая дивергенция

стенок. Придесневая стенка должна

располагаться на уровне десневого

края или немного ниже его для предупреждения

развития вторичного кариеса. Для

предупреждения смещения вкладки в

сторону отсутствующей стенки на

жевательной поверхности формируют

дополнительную полость сложной формы

(креста, ласточкиного хвоста, Т-образную).

Фиксация вкладки улучшается за счет

каналов для штифтов, шиловидных выступов

вкладки.

Рис. 7.8. Формирование основной и дополнительной полости при II классе по Блеку (а - в) под вкладку

Д ля

обеспечения прочности зуба ширина

перемычки, соединяющей основную и

дополнительную полости (рис. 7.9, б), не

должна быть меньше 1/3 ширины жевательной

поверхности. Более широкая перемычка

может ослабить стенки полости и

способствовать их отколу. При кариозном

поражении двух контактных поверхностей

необходимо формировать полость П-образной

формы (рис. 7.9, а).

ля

обеспечения прочности зуба ширина

перемычки, соединяющей основную и

дополнительную полости (рис. 7.9, б), не

должна быть меньше 1/3 ширины жевательной

поверхности. Более широкая перемычка

может ослабить стенки полости и

способствовать их отколу. При кариозном

поражении двух контактных поверхностей

необходимо формировать полость П-образной

формы (рис. 7.9, а).

Рис. 7.9. Формирование полости типа МОД (мезиальная-окклюзионная-дистапьная поверхности зуба) (а, б). Пояснения в тексте

Для профилактики откола истонченных бугорков жевательной поверхности их можно сошлифовать. В этом случае вкладка становится накладкой и ее литая жевательная поверхность защищает ослабленные твердые ткани как панцирь. Уменьшение глубины полости и связанное с этим возможное ухудшение фиксации вкладки можно компенсировать дополнительными средствами ретенции.

Рис. 7.10. Формирование полостей III класса по Блеку (а - в) под вкладку. Пояснения в тексте

О собенности

формирования полости III

класса. При

поражении только контактной поверхности

и отсутствии рядом стоящего зуба,

создают полость в виде треугольника с

основанием, обращенным к цементно-эмалевой

границе, а вершиной - к режущему краю

(рис. 7.10, б). Дно полости должно быть

выпуклым, параллельным контактной

поверхности зуба. При наличии соседнего

зуба полость по форме приближается к

кубу. Для предупреждения смещения

вкладки формируют дополнительную

полость на небной поверхности в виде

ласточкиного хвоста (рис. 7.10, а). При

наличии кариозных полостей на обеих

контактных поверхностях их соединяют

широкой бороздой, проходящей через

слепую ямку (рис. 7.10, в).

собенности

формирования полости III

класса. При

поражении только контактной поверхности

и отсутствии рядом стоящего зуба,

создают полость в виде треугольника с

основанием, обращенным к цементно-эмалевой

границе, а вершиной - к режущему краю

(рис. 7.10, б). Дно полости должно быть

выпуклым, параллельным контактной

поверхности зуба. При наличии соседнего

зуба полость по форме приближается к

кубу. Для предупреждения смещения

вкладки формируют дополнительную

полость на небной поверхности в виде

ласточкиного хвоста (рис. 7.10, а). При

наличии кариозных полостей на обеих

контактных поверхностях их соединяют

широкой бороздой, проходящей через

слепую ямку (рис. 7.10, в).

Рис. 7.11. Формирование полости IV класса по Блеку (а - г). Пояснения в тексте

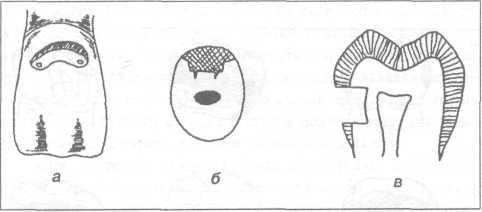

О собенности

формирования полости IV

класса. На

зубах с тонким режущим краем формирование

дополнительных полостей и фиксирующих

площадок проводят только на небной

поверхности зуба в области слепой

ямки или бугорка. Зубы с широким

режущим краем, у которых между слоями

эмали находится достаточная толщина

дентина, позволяют сформировать в нем

полость или фиксирующую площадку (рис.

7.11). При разрушении одного угла зуба

формируют полость ящикообразной формы

и создают паз, идущий по режущему краю

(рис. 7.11, а). При большом дефекте в конце

фиксирующего паза делают углубление

в виде канала для штифта (рис. 7.11, б). При

поражении двух углов формируют две

полости и соединяют их пазом, идущим по

режущему краю (рис. 7.11, в). При отколе

режущего края создают скос в сторону

языка или нёба (рис. 7.11, г). После этого

формируют ложе для вкладки и создают

вертикальные каналы для штифтов в

зонах безопасности.

собенности

формирования полости IV

класса. На

зубах с тонким режущим краем формирование

дополнительных полостей и фиксирующих

площадок проводят только на небной

поверхности зуба в области слепой

ямки или бугорка. Зубы с широким

режущим краем, у которых между слоями

эмали находится достаточная толщина

дентина, позволяют сформировать в нем

полость или фиксирующую площадку (рис.

7.11). При разрушении одного угла зуба

формируют полость ящикообразной формы

и создают паз, идущий по режущему краю

(рис. 7.11, а). При большом дефекте в конце

фиксирующего паза делают углубление

в виде канала для штифта (рис. 7.11, б). При

поражении двух углов формируют две

полости и соединяют их пазом, идущим по

режущему краю (рис. 7.11, в). При отколе

режущего края создают скос в сторону

языка или нёба (рис. 7.11, г). После этого

формируют ложе для вкладки и создают

вертикальные каналы для штифтов в

зонах безопасности.

Рис. 7.12. Формирование полости V класса по Блеку (а - в)

Особенности формирования полостей V класса. При подготовке полостей V класса чаще всего их формируют в виде эллипса или овала, стараясь избегать симметрии. Учитывая зоны безопасности, дно полости делают выпуклым, стенки взаимно параллельными. Фиксацию вкладок в полостях большой площади улучшают парапульпарными штифтами (рис. 7.12).

Далее проводится антисептическая обработка полости. Для этого используются теплые антисептические растворы 0,02% фурацилина; 0,06% хлоргексидина; 0,02% раствор этакридина лактата; 10% раствор димексида; 1% раствор этония; ферменты с 1% раствором новокаина.

Затем необходимо провести высушивание препарированной кариозной полости. С этой целью используются стерильные ватные тампоны. Применение спирта и эфира для высушивания и обезжиривания полости недопустимо, так как они являются сильно раздражающими веществами. Сегодня стоматология получила лекарственные средства комбинированного действия, позволяющие дезинфицировать, очистить, высушить и обезжирить стенки и дно полости, удалить дентинные опилки, которые образуются в процессе препарирования кариозной полости: Сикко Тим, Стиптик и др.

Далее накладывается лечебная подкладка только на дно препарированной кариозной полости, толщиной не более 0,5 мм. Лечебная подкладка должна:

быть индифферентной по отношению к пульпе зуба и слизистой оболочке полости рта;

стимулировать репаративную функцию пульпы зуба;

оказывать бактерицидное и противовоспалительное действие на пульпу зуба;

действовать обезболивающе;

обладать хорошей адгезией;

быть пластичной;

выдерживать давление после затвердевания.

Лечебные подкладки можно разделить на несколько групп. Однако в современной стоматологии при лечении глубокого кариеса используются, в основном, содержащие кальций подкладки. Они могут иметь характер временных или постоянных, покрывающихся изолирующей подкладкой. Из отечественных материалов в качестве лечебных подкладок можно рекомендовать: Виодент, Изодент; из зарубежных: Лайф, Дайкал, Кальцимол, Кальцикур, Каласепт, Сетокальцин ультра, Калъцесил, Кальцевит, Кальцевит плюс, Кальципальп, и др.

Кроме указанных выше, при лечении глубокого кариеса у детей в качестве лечебных подкладок применяют густо замешанную цинкэвгеноловую пасту или пасты, содержащие эвгенол (Кавитек, Эвгеспед). Эти препараты способствуют уменьшению воспалительной реакции (рН=11,5) и обладают одонтотропным действием (способствуют выработке заместительного дентина).

Кафедрой эндодонтии в Университете Лома Линда (США) был предложен содержащий кальций препарат МТА (Минерал Триоксайд Агрегат), который биологически полностью совместим с естественными тканями и затвердевает во влажной среде, обеспечивая хорошую герметизацию.

Основой подкладки является гидроксид кальция — это белый порошок, без вкуса и запаха, с сильнощелочной средой (рН=12,5). Многочисленные попытки улучшить терапевтические свойства гидроксида кальция посредством смешивания его с другими веществами потерпели неудачу.