Тимофеев 1-3 том / том 1 / 05. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ / 5.1. ПЕРИОДОНТИТ

.doc5.1. ПЕРИОДОНТИТ

Периодонтит - это воспалительный процесс, поражающий ткани периодонта и распространяющийся на прилежащие к нему костные структуры. Периодонт представляет собой соединительнотканное образование, заполняющее периодонтальную щель. С одной стороны периодонт ограничен цементом корня зуба, а с другой - внутренней компактной пластинкой альвеолы.

Ширина периодонтальной щели на нижней челюсти несколько меньше (0,15-0,22 мм), чем на верхней (0,20-0,25 мм).

Ширина периодонтальной щели зубов различна в отдельных ее участках. Расширяется в околоверхушечной области и у вершины межальвеолярной перегородки, а суживается в средней трети корня. Средние величины толщины периодонта меняются с развитием и функцией зуба, а также с возрастом. В зубе сформированном, но еще не прорезавшемся, ширина периодонта составляет 0,05-0,1 мм. При потере антагонистов периодонтальная щель уменьшается до 0,1-0,15 мм.

В связи с патологическим процессом она изменяется. При повышенной нагрузке на зуб происходит утолщение периодонта и изменение костной структуры лунки, что нередко приводит к расширению периодонтальной щели. Гиперплазия цемента - гиперцементоз - также изменяет ее контуры и величину.

Периодонт начинает развиваться одновременно с корнем зуба незадолго до его прорезывания. Развитие его происходит за счет мезенхимальных клеток наружного слоя зубного мешочка, который окружает зубной зачаток.

Сформированный периодонт состоит из пучков коллагеновых волокон, в промежутках между которыми располагаются прослойки рыхлой соединительной ткани с отдельными эластическими волокнами. В этой ткани проходят сосуды и нервы. Среди пучков коллагеновых волокон обнаруживаются так называемые окситалановые волокна, которые по своей химической структуре занимают промежуточное положение между коллагеновыми и эластическими (В. В. Гемонов, 1982). Ретикулярные волокна располагаются между пучками коллагеновых, повторяя их ход. Клетки соединительной ткани периодонтита разнообразны. Здесь можно обнаружить цементобласты, остеобласты, остеокласты, фибробласты, плазматические клетки, макрофаги, тучные клетки. Особенностью соединительной ткани периодонта является скопление в нем эпителиальных клеток, представляющих собой остатки зубообразующего эпителия. Впервые эти скопления были описаны Малассе в 1885 г. В работах Н.А. Астахова (1908) было доказано, что эти клетки являются остатками эпителия зубного органа, которые сохранились после его резорбции. При воспалительном процессе в периодонте клетки активизируются и проявляют тенденцию к размножению.

Периодонт выполняет разнообразные функции, одной из которых является барьерная, защищающая костную ткань челюсти от проникновения вредных агентов ( микроорганизмов, токсинов, лекарственных веществ).

Фиксирующая функция периодонта обеспечивается за счет круговой связки, межальвеолярных и верхушечных волокон. Связочный аппарат обеспечивает физиологическую подвижность зуба.

Амортизирующую функцию периодонта выполняют коллагеновые, ретикулярные и эластические волокна, а также кровеносные и лимфатические сосуды. Известно, что периодонт содержит 60% тканевой жидкости, не считая большого количества лимфы и крови, которые находятся в сосудах. Поэтому давление, испытываемое в момент их смыкания и разжевывания пищи, распределяется по всем стенкам периодонтальной щели.

Пластическую функцию обеспечивают цементобласты, образующие вторичный цемент, и остеобласты, участвующие в образовании костной ткани.

Важной функцией периодонта является трофическая. Питание цемента зуба и компактной пластинки альвеолы осуществляется за счет значительно развитой сети сосудов и нервов.

А.И. Рыбаков (1970) выделяет еще и рефлексогенную функцию периодонта. По его мнению, рецепторы подают сигналы на жевательную мускулатуру, чем и регулируется сила жевательного давления на зубы. Сенсорная функция обусловлена богатой иннервацией периодонта.

КЛАССИФИКАЦИЯ. В классификационных схемах заболеваний периодонта имеется больше сходства, чем расхождений (П.П. Львов, 1938; Е.М. Гофунг,1946; С.А. Вайндрух, 1962; Е.В. Левицкая и соавт., 1973; Г.Д. Овруцкий, 1984; Hattyasy, 1955; Sobkowiak, 1979). Различия касаются только деталей, которые не имеют принципиального значения. Наибольшее распространение получила классификация Г. И. Лукомского (1955), включающая следующие формы заболевания:

1. Острый периодонтит:

а) серозный (ограниченный и разлитой), б) гнойный (ограниченный и разлитой).

2. Хронический периодонтит:

а) гранулирующий, б) гранулематозный, в) фиброзный.

3. Хронический периодонтит в стадии обострения.

По моему мнению, острые периодонтиты имеют преимущественно медикаментозно-токсическое и травматическое происхождение. Травма возникает при переломах или вывихах зубов, во время их лечения, когда инструмент проводят за пределы верхушки корня, при исправлении наклонов зубов с зубочелюстными деформациями (И.Б. Триль, 1995). Острый гнойный периодонтит может развиваться при остром остеомиелите и одонтогенном гайморите, когда интактные зубы (один или несколько) вовлекаются в воспалительный процесс. В подавляющем большинстве случаев мы наблюдали не острый периодонтит, а обострение его хронического течения.

В зависимости от локализации патологического процесса в периодонте различают апикальный (верхушечный) периодонтит, при котором воспаление развивается между верхушкой корня зуба и стенкой альвеолы; маргинальный (краевой) - воспаление начинается с края десны. Маргинальный периодонтит не подлежит хирургическому лечению и на нем мы останавливаться не будем. Различают диффузный периодонтит.

В хроническом течении периодонтита мы выделяем две активные формы: гранулирующую и гранулематозную. Фиброзная форма хронического периодонтита - это рубцовое замещение периодонта, исход острого воспалительного процесса в рубец. На рентгенограмме в этих случаях периодонтальная щель у пораженного зуба несколько расширена, в некоторых местах определяется ее сужение. Если же периодонт в результате воспаления подвергся оссификации, то отображение периодонтальной щели на рентгенограмме может отсутствовать. Усиленное образование новых слоев цемента у корня зуба вызывает гиперцементоз (A.M. Солнцев, А.А. Тимофеев, 1989).

По распространенности периодонтит бывает ограниченным или диффузным. Апикальный гранулематозный периодонтит в зависимости от локализации гранулемы может быть строго апикальным, апиколатеральным и латеральным. Гранулема многокорневых зубов может располагаться между корнями, то есть образовывать межкорневой гранулематозный периодонтит. Локализация гранулемы обусловлена местом проникновения инфекции из канала корня зуба в периодонтит. Проникновение инфекции через центральное верхушечное отверстие вызывает апикальный периодонтит. Развитие апиколатеральных гранулем обусловлено одновременным выходом инфекции через основное апикальное отверстие и его дельтовидное ответвление. Возникновение латеральных гранулем является следствием преимущественного поступления инфекции в периодонт через одно из ответвлений корневого канала. Межкорневые гранулемы во многокорневых зубах образуются в результате перфорации дна пульпарной камеры, происходящей чаще всего во время лечения заболеваний пульпы.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ. Периодонтит в подавляющем большинстве случаев имеет инфекционное происхождение и возникает под влиянием неспецифических возбудителей, чаще всего стафилококков, воздействующих самостоятельно или в сочетании с другой микрофлорой. Особенностью этого инфекционного процесса является отсутствие иммунитета и даже снижение резистентности организма к повторному внедрению возбудителя. В патогенезе периодонтита большое значение придают аллергической перестройке реактивности периодонта, возникающей под влиянием сенсибилизации его микроорганизмами, токсинами и продуктами распада пульпы (B.C. Иванов, 1984). В последние годы большое внимание в патогенезе заболевания уделяют анаэробным стрептококкам и бактероидам, которые были обнаружены при бактериологическом исследовании корневых каналов и гранулем (А.И. Марченко и соавт., 1984).

Инфекция проникает в периодонт через корневой канал, дно десневого кармана, гематогенным и лимфогенным путем, по продолжению. Следует отметить, что гематогенный и лимфогенный пути возникновения периодонтитов убедительно не доказаны. Периодонтит и ретроградный пульпит мы наблюдали при пародонтите, остеомиелите, то есть в тех случаях, когда периодонт, а в последующем и пульпа вовлекались в воспаление, которое распространялось по протяжению, возможно, с участием кровеносных и лимфатических сосудов. Микроорганизмы попадают в ткань пульпы зуба через кариозную полость. Если эти микроорганизмы лишены патогенных свойств, то первый контакт их с тканями пульпы, возможно, не будет сопровождаться развитием выраженной воспалительной реакции. Однако проникновение продуктов жизнедеятельности микроорганизмов по системе лимфатических сосудов в регионарные лимфатические узлы с последующей их фиксацией иммунокомпетентными клетками уже на этой фазе развития патологического процесса может сопровождаться выработкой антител и сенсибилизацией организма. Новое поступление тех же непатогенных микробов в ткань пульпы сенсибилизированного организма может сопровождаться развитием аллергического воспаления. В ряде случаев проникновению микроорганизмов предшествует возникновение сенсибилизации организма к идентичной микрофлоре какого-либо другого инфекционного очага, и уже первое внедрение микробов в пульпу зуба может сопровождаться развитием аллергического воспаления.

КЛИНИКА. При остром серозном периодонтите появляются ноющие, нерезко выраженные боли в зубе, усиливающиеся при накусывании. Боли обычно не иррадиируют и больные правильно указывают локализацию пораженного зуба. При длительном давлении на зуб (смыкании челюстей) боли несколько стихают. Припухлости мягких тканей нет. Регионарные лимфоузлы увеличиваются незначительно, слегка болезненны. Имеется небольшая подвижность зуба и положительная вертикальная перкуссия. При остром серозном периодонтите изменений на рентгенограмме нет, если же возникает обострение хронического периодонтита, то на рентгенограмме мы видим предшествующие патологические изменения. Общих изменений при остром серозном периодонтите нет, анализ крови тоже не дает достоверных отклонений от нормы.

С переходом серозного воспаления в гнойную форму периодонтита интенсивность болей нарастает. Они становятся острыми, пульсирующими, иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва. Усиливаются в горизонтальном положении, при физической нагрузке, при воздействии тепла. Резкие боли возникают при любом прикосновении к зубу, который становится подвижным. Больной отмечает, что зуб как бы "вырастает". Рот больного полуоткрыт, т.к. сомкнуть зубы он не может из-за болей при прикосновении к больному зубу. Слизистая оболочка альвеолярного отростка гиперемированная, отечная, болезненная в пределах причинного зуба, может иногда быть инфильтрированной. Появляется отек мягких тканей челюстно- лицевой области. Регионарные лимфоузлы увеличены, болезненные. Страдает общее состояние из-за нарушения сна и приема пищи, могут появляться слабость, недомогание, повышение температуры тела и других симптомов интоксикации. В анализах крови отмечен лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево, ускоренное СОЭ. На рентгенограмме при гнойном периодонтите изменений нет -периодонтальная щель не изменена, деструкции костной ткани не выявляется. Лишь в некоторых случаях на 3-5 день от начала развития заболевания может появиться нечеткость компактной пластинки альвеолы.

Острый периодонтит необходимо дифференцировать от острого пульпита. При пульпите боли острые, приступообразные, чаще ночью, перкуссия зуба менее болезненная, отсутствуют воспалительные изменения в околочелюстных мягких тканях. Помогает в проведении дифференциальной диагностики электроодонтометрия. Отличия острого периостита, остеомиелита от острого периодонтита будут рассмотрены далее в соответствующих разделах.

Лечение острого периодонтита заключается в создании оттока экссудата из периапикальной области, что приводит к стиханию острых воспалительных явлений. Можно назначить симптоматическое лечение, физиотерапевтические процедуры (полоскания, УВЧ в атермической дозе).

В зависимости от характера течения хронического периодонтита, патоморфологических изменений в кости, окружающей верхушку корня зуба, различают гранулирующий, гранулематозный и фиброзный периодонтит. Гранулирующий периодонтит представляет собой активную форму воспаления, характеризующуюся частыми обострениями. Больные жалуются на периодически появляющиеся болевые ощущения в области пораженного зуба. Боль может отсутствовать. Из анамнеза ясно, что данный зуб беспокоит больного в течение длительного времени. Вначале боль имеет приступообразный характер, усиливаясь при накусывании и припухании десны. При истечении гнойного содержимого через свищ болевые ощущения стихают.

О бъективно

на альвеолярном отростке челюсти, в

области пораженного зуба, обычно удается

обнаружить свищевой ход с гнойным

отделяемым. Локализация свищей бывает

различной. Чаще всего они открываются

в области проекции верхушки корня зуба

с вестибулярной стороны. Это объясняется

тем, что наружная стенка альвеолы более

тонкая. Вокруг устья свищевого хода

нередко происходит разрастание

кровоточащих грануляций розового цвета.

Вместо свища в некоторых случаях можно

обнаружить рубец, который свидетельствует

о том, что функционирующий свищ

закрылся. При гранулирующем периодонтите

свищевые ходы могут открываться на

коже, локализация которых довольно

типична и зависит от места нахождения

причинных зубов. Кожные свищи могут

локализоваться в области угла глаза (

причина - верхний клык), в щечной области

(в верхнем отделе - от первого верхнего

моляра, реже - премоляров), в области

подбородка (от нижних резцов и клыка).

Свищей на шее при гранулирующем

периодонтите мы не наблюдали.

бъективно

на альвеолярном отростке челюсти, в

области пораженного зуба, обычно удается

обнаружить свищевой ход с гнойным

отделяемым. Локализация свищей бывает

различной. Чаще всего они открываются

в области проекции верхушки корня зуба

с вестибулярной стороны. Это объясняется

тем, что наружная стенка альвеолы более

тонкая. Вокруг устья свищевого хода

нередко происходит разрастание

кровоточащих грануляций розового цвета.

Вместо свища в некоторых случаях можно

обнаружить рубец, который свидетельствует

о том, что функционирующий свищ

закрылся. При гранулирующем периодонтите

свищевые ходы могут открываться на

коже, локализация которых довольно

типична и зависит от места нахождения

причинных зубов. Кожные свищи могут

локализоваться в области угла глаза (

причина - верхний клык), в щечной области

(в верхнем отделе - от первого верхнего

моляра, реже - премоляров), в области

подбородка (от нижних резцов и клыка).

Свищей на шее при гранулирующем

периодонтите мы не наблюдали.

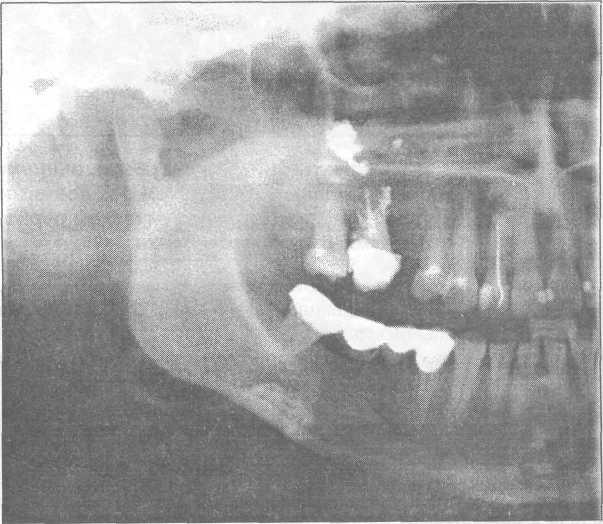

Рис. 5.1.1. Боковая рентгенограмма ниж-ней челюсти. Гранули-рующий периодонтит седьмого зуба.

Слизистая

оболочка десны в области пораженного

зуба отечна, гиперемирована и пастозна.

Для этого вида периодонтита характерен

симптом "вазопареза". Он заключается

в том, что при надавливании на слизистую

оболочку десны пуговчатым инструментом

или тупой стороной пинцета отмечается

его побледнение, медленно сменяющееся

стойкой гиперемией (Г.И. Лукомский,195Э).

Это объясняется тем, что продукты распада

в очаге воспаления вызывают стойкий

парез сосудодвигательных н ервов,

который приводит к нарушениям сосудистого

тонуса, застойным явлениям и отечности

участка десны. В проекции верхушки корня

прощупывается болезненный инфильтрат.

ервов,

который приводит к нарушениям сосудистого

тонуса, застойным явлениям и отечности

участка десны. В проекции верхушки корня

прощупывается болезненный инфильтрат.

Рис. 5.1.2. Прицельная рентгенограмма фронтальных зубов нижней челюсти. Боковая (латеральная ) гранулема меж-ду вторым и третьим зубами.

В диагностике периодонтитов важную роль играет рентгенологическое исследование. На рентгенограмме в кости у верхушки корня зуба различают участок резорбции костной ткани с неровными и нечеткими контурами. В некоторых случаях обнаруживается частичная резорбция корня зуба. Деструкция костной ткани иногда распространяется на альвеолы соседних зубов. Гранулирующий периодонтит многокорневых зубов приводит к резорбции межкорневой костной перегородки. При этом на рентгенограмме корни зубов видны на фоне участка остеолиза костной ткани, не имеющего четких границ.

Гранулирующий периодонтит отличается своеобразием патоморфологической картины. При осмотре удаленного зуба на отдельных участках корня видны обрывки грануляционной ткани темно- красного цвета, поверхность корня шероховатая. Микроскопически обнаруживают разрастание грануляционной ткани на различных стадиях ее созревания. Наблюдается резорбция костной ткани и твердых тканей корня зуба.

Гранулирующий периодонтит является наиболее типичным и грозным очагом одонтогенной инфекции, из которого микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности поступают в организм, вызывая его сенсибилизацию. (Ю.И. Вернадский, 1985; А.А. Тимофеев, 1985,1988; Т.Д. Заболотный и соавт., 1989). Вследствие возникновения, при данной форме периодонтита, резорбтивного процесса в альвеолярной кости токсические продукты воспаления всасываются в кровь в большей степени, чем при других его формах. Интоксикация уменьшается после обострения процесса, в результате которого возникает свищ, через который происходит отделение гнойного содержимого. Закрытие свища через непродолжительное время нередко вновь приводит к обострению воспалительного процесса и усилению интоксикации. Гранулирующий периодонтит в клиническом течении чрезвычайно динамичен, ремиссии непродолжительны, бессимптомные периоды очень редкие.

Гранулематозный

периодонтит характеризуется

образованием грануляционной ткани

и окружающей ее соединительнотканной

( фиброзной ) капсулы. Фиброзная капсула

является своеобразным защитным

барьером на пути к проникновению в

организм микробов, токсинов и продуктов

распада. Гранулематозный периодонтит

длительное время протекает бессимптомно.

Возникает относительно устойчивое

равновесие между активностью микрофлоры

и резистентностью организма. У

некоторых больных грануляционная

ткань, разрушая кость (особенно на

верхней челюсти), распространяется под

надкостницу. Возникает поднадкостничная

гранулема. В

проекции верхушки корня зуба г ранулема

может пальпироваться в виде четко

отграниченного плотного малоболезненного

образования с гладкой поверхностью.

ранулема

может пальпироваться в виде четко

отграниченного плотного малоболезненного

образования с гладкой поверхностью.

Рис. 5.1.3. Боковая рентгенограмма нижней челюсти. Межкорневая и апи-кальная гранулемы шестого зуба.

При гранулематозном периодонтите с помощью рентгенологического исследования у верхушки корня зуба удается обнаружить очаг деструкции костной ткани, имеющий округлую форму и нечеткие ровные края. Мы различаем апикальные, апиколатеральные, латеральные и межкорневые гранулемы. Апикальная гранулема локализуется строго у верхушки корня зуба, латеральная - сбоку от корня зуба, апиколатеральная - сбоку от верхушки корня зуба. Верхушки корней зубов, обращенных в гранулему, нередко резорбированы. В многокорневых зубах гранулема может находиться в месте дельтовидного разветвления корневого канала - межкорневая гранулема (рис. 5.1.1-5.1.4).

К линическая

и рентгенологическая картина простых

гранулем ничем

не отличается от эпителиальных.

Эпителиальные

гранулемы нередко

заполняются воспалительным экссудатом

и жировым детритом, они могут сливаться,

образуя кистогранулемы,

а

затем и кисты.

линическая

и рентгенологическая картина простых

гранулем ничем

не отличается от эпителиальных.

Эпителиальные

гранулемы нередко

заполняются воспалительным экссудатом

и жировым детритом, они могут сливаться,

образуя кистогранулемы,

а

затем и кисты.

Рис. 5.1.4. Боковая рентгенограмм-ма нижней челюсти. Апикальная (верхушечная) гранулема в зубе мудрости.

По данным Е.В. Боровского и соавт. (1973), диаметр гранулемы обычно не превышает 0,5 см, а размер кистогранулемы колеблется в пределах 0,5-0,8 см. При микроскопическом исследовании можно обнаружить, что зубная гранулема по внешнему виду напоминает мешочек шаровидной или овальной формы. Она окружена плотной оболочкой с гладкой поверхностью и одним краем может быть плотно припаяна к корню зуба. Различают простую, сложную и кистообразную гранулемы. Простая гранулема состоит из созревающей грануляционной ткани, которая отграничена по периферии фиброзной капсулой. В сложной гранулеме можно обнаружить разрастание тяжей эпителия. При вакуольной дистрофии и распаде эпителиальных клеток в центральных отделах гранулемы постепенно образуется полость, выстланная эпителием кистообразной гранулемы. Дальнейшее ее увеличение часто ведет к образованию кист челюстей.

Мы

наблюдали больных с гранулемами на

протяжении многих лет. Гранулема,

локализованная вблизи от наружной

пластинки челюсти (чаще в области щечных

корней верхних моляров), может вызвать

разрушение тонкой костной стенки и

прорастать под надкостницу, образуя

поднадкостничную

гранулему. При

этом в проекции верхушек корней

определяется полусферическое

образование с четкими границами, гладкой

поверхностью, плотное, малоболезненное

при пальпации, покрытое неизмененной

слизистой оболочкой. Высокое давление

содержимого в гранулеме обусловливает

ее плотность, что нередко с имулирует

наличие опухоли. На рентгенограмме

поднадкостничная гранулема не отличается

от обычных.

имулирует

наличие опухоли. На рентгенограмме

поднадкостничная гранулема не отличается

от обычных.

Рис. 5.1.5. Осложнение, связанное с лечением зуба. Пломбировочная масса выведена за пределы корня верхнего шестого зуба с проталки-ванием ее в верхнечелюстную пазу-ху.

Ф иброзный

периодонтит развивается, как исход

острого воспалительного процесса в

рубец. Макроскопически периодонт

утолщен, плотный, имеется разрастание

фиброзной ткани. При фиброзном периодонтите

наблюдается усиленное (избыточное)

образование цемента у корня зуба, что

вызывает гиперцементоз. Клиническая

симптоматика при этой форме заболевания

отсутствует. Диагноз устанавливают на

основании рентгенографии - расширение

или сужение периодонтальной щели,

ее неровные очертания, возможна ее

оссификация (щель отсутствует) -

выявляется гиперцементоз. Костная

пластинка альвеолы часто бывает

склерозирована, утолщена (за счет рубца).

иброзный

периодонтит развивается, как исход

острого воспалительного процесса в

рубец. Макроскопически периодонт

утолщен, плотный, имеется разрастание

фиброзной ткани. При фиброзном периодонтите

наблюдается усиленное (избыточное)

образование цемента у корня зуба, что

вызывает гиперцементоз. Клиническая

симптоматика при этой форме заболевания

отсутствует. Диагноз устанавливают на

основании рентгенографии - расширение

или сужение периодонтальной щели,

ее неровные очертания, возможна ее

оссификация (щель отсутствует) -

выявляется гиперцементоз. Костная

пластинка альвеолы часто бывает

склерозирована, утолщена (за счет рубца).

Рис. 5.1.6. Поверхностные дефекты эпителия – эро-зии, выполненные некро-тическим детритом или фиброзным экссудатом с колониями микробов (па-томорфологические изме-нения десны при хрони-ческом периодонтите). Окраска гем.- эозин. Мик-рофото. Ув. 8x90.

Если фиброзный периодонтит обнаруживается в правильно запломбированных корнях зубов, то каких-либо мероприятий, связанных с его лечением, проводить не нужно. В другом случае - нелеченном или неправильно леченном зубе - необходимо консервативное лечение по общепринятым в терапевтической стоматологии методам.

Ошибки могут возникать при неправильной оценке рентгенограмм, когда в результате неудачной проекции на верхушку корня зуба накладывается ментальное или резцовое отверстие, что принимается за наличие у больного гранулемы или кисты. При пневматическом типе верхнечелюстной пазухи последняя может рентгенологически накладываться на проекцию верхушки корня зуба и также приниматься за кисту. Диагноз уточняется после повторных рентгенограмм с несколько измененной проекцией. При отсутствии околокорневых гранулем или кист периодонтальная щель проецируемых зубов на рентгенснимке без изменений, а зубы интактные.

В фундаментальных руководствах по

стоматологии и в периодической литературе

отсутствуют сведения о

патоморфологических изменениях в десне

при этом заболевании. Выявлено,

что у больных с хроническим периодонтитом,

длительность которого измеряется от 1

месяца до 1 года, при микроскопическом

исследовании в поверхностных слоях

многослойного плоского эпителия десны

отмечены очаговая оксифилия и пикринофилия

клеток. Это свидетельствует о

начинающихся дистрофических изменениях

в эпителии. На отдельных участках

слизистой оболочки обнаруживаются

эпителиальные клетки с явлениями

вакуольной дистрофии. Вакуолизированные

клетки в большинстве своем не содержат

ядер, увеличены в объеме, деформированы,

местами сливаются между собой, образуя

участки слизистой оболочки с гидропическим

превращением эпителия. Встречаются

поверхностные дефекты эпителия - эрозии

(рис. 5.1.6), выполненные некротическим

детритом или фиброзным экссудатом с

колониями микробов. Эрозии отграничиваются

дистрофически измененным эпителием (

вакуолизированным или окрашивающимся

оксифильно) или эпителием с пикнотичными

ядрами, а местами и полностью подвергшимся

некрозу.

фундаментальных руководствах по

стоматологии и в периодической литературе

отсутствуют сведения о

патоморфологических изменениях в десне

при этом заболевании. Выявлено,

что у больных с хроническим периодонтитом,

длительность которого измеряется от 1

месяца до 1 года, при микроскопическом

исследовании в поверхностных слоях

многослойного плоского эпителия десны

отмечены очаговая оксифилия и пикринофилия

клеток. Это свидетельствует о

начинающихся дистрофических изменениях

в эпителии. На отдельных участках

слизистой оболочки обнаруживаются

эпителиальные клетки с явлениями

вакуольной дистрофии. Вакуолизированные

клетки в большинстве своем не содержат

ядер, увеличены в объеме, деформированы,

местами сливаются между собой, образуя

участки слизистой оболочки с гидропическим

превращением эпителия. Встречаются

поверхностные дефекты эпителия - эрозии

(рис. 5.1.6), выполненные некротическим

детритом или фиброзным экссудатом с

колониями микробов. Эрозии отграничиваются

дистрофически измененным эпителием (

вакуолизированным или окрашивающимся

оксифильно) или эпителием с пикнотичными

ядрами, а местами и полностью подвергшимся

некрозу.

Рис. 5.1.7. Дефекты сли-зистой оболочки в виде язв при хроническом перио-донтите. Окраска гем.- эозин. Микрофото. Ув. 8x90.

У больных хроническим периодонтитом, продолжающимся более 1 года, при микроскопическом исследовании определяются такие же изменения, как и у больных предыдущей группы. Эти изменения дополняются дефектами слизистой оболочки в виде язв (рис.5.1.7), дном которых является грануляционная ткань, а боковые поверхности отграничиваются измененным эпителием.

Вокруг

язв наблюдались так называемые

воспалительные разрастания эпителия,

являющиеся результатом патологической

регенерации. На фоне воспалительной

лимфогистиоцитарной инфильтрации и

разрастания грануляционной ткани тяжи

эпителия врастали довольно глубоко

в субэпителиальные ткани десны. Свежие

язвы были заполнены некротическим

детритом или фибринозным экссудатом с

колониями микробов. Вблизи язв в толще

эпителиального покрова можно

обнаружить микрокисты (рис. 5.1.8), нередко

многокамерные. Под ними отмечалась

дискомплексация эпителия, а субэпителиально

- разрастания грануляционной ткани,

по бокам они были отграничены уплотненным

многослойным эпителием. Мы считаем, что

морфогенетически кисты возникают от

слияния п огибших

вакуолизированных клеток эпителия.

огибших

вакуолизированных клеток эпителия.

Рис. 5.1.8. Многокамерные микрокисты в десне боль-ного хроническим перио-донтитом. Окраска гем.- эозин. Микрофото. Ув. 8x90.

И зменения,

происходящие у больных при обострении

хронического периодонтита, были такими

же, как и у больных предыдущих групп.

Вышеописанные остаточные изменения

перенесенного хронического процесса

дополняются патоморфологическими

признаками обострения: наличием

инфильтрации тканей десны нейтрофильными

гранулоцитами и гнойным расплавлением

их с формированием микроабсцессов (рис.

5.1.9). Подвергшиеся гнойному расплавлению

базальные отделы эпителиального покрова

замещались разрастанием молодой

грануляционной ткани, инфильтрированной

нейтрофильными гранулоцитами,

гистиоцитами, а в некоторых местах -

преимущественно макрофагами. Тут же

встречались тучные клетки, располагавшиеся

одиночно или в виде небольших скоплений.

зменения,

происходящие у больных при обострении

хронического периодонтита, были такими

же, как и у больных предыдущих групп.

Вышеописанные остаточные изменения

перенесенного хронического процесса

дополняются патоморфологическими

признаками обострения: наличием

инфильтрации тканей десны нейтрофильными

гранулоцитами и гнойным расплавлением

их с формированием микроабсцессов (рис.

5.1.9). Подвергшиеся гнойному расплавлению

базальные отделы эпителиального покрова

замещались разрастанием молодой

грануляционной ткани, инфильтрированной

нейтрофильными гранулоцитами,

гистиоцитами, а в некоторых местах -

преимущественно макрофагами. Тут же

встречались тучные клетки, располагавшиеся

одиночно или в виде небольших скоплений.