Тимофеев 1-3 том / том 3 / 27. ОСТЕОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ / 27.1. ОСТЕОМА

.doc27.1. ОСТЕОМА

О стеома

-

это доброкачественная остеогенная

опухоль. По материалам клиники

челюстно-лицевой хирургии Киевской

медицинской академии последипломного

образования имени П.Л. Шупика, остеомы

составляют около 4% всех первичных

доброкачественных опухолей и

опухолеподобных образований челюстей.

Локализуется как на верхней, так и на

нижней челюсти (чаще). В редких случаях

может обнаруживаться в носовых, скуловых

и лобных костях. Встречается чаще у

взрослых, чем у детей. Новообразование

одинаково часто выявляется как у мужчин,

так и у женщин.

стеома

-

это доброкачественная остеогенная

опухоль. По материалам клиники

челюстно-лицевой хирургии Киевской

медицинской академии последипломного

образования имени П.Л. Шупика, остеомы

составляют около 4% всех первичных

доброкачественных опухолей и

опухолеподобных образований челюстей.

Локализуется как на верхней, так и на

нижней челюсти (чаще). В редких случаях

может обнаруживаться в носовых, скуловых

и лобных костях. Встречается чаще у

взрослых, чем у детей. Новообразование

одинаково часто выявляется как у мужчин,

так и у женщин.

Рис. 27.1.1. Остеома верхней челюсти, рас-положенная в области альвеолярного от-ростка и твердого неба

Клинически выделяют центральную и периферическую формы остеом челюстей. Центральные остеомы располагаются в толще кости, а периферические — по краям челюсти (экзостозы). Остеомы растут медленно, безболезненно. Поэтому длительное время остаются незамеченными, а выявляются чаще при обследовании у стоматолога (во время лечения зубов, протезировании и т.п.) или проведении рентгенографического исследования. Первым клиническим симптомом остеомы является деформация челюсти.

Ц ентральная

остеома располагается в глубине челюстной

кости. По структуре опухолевой ткани

различают компактную

и

губчатую

остеому.

В компактной остеоме отсутствуют

типичные остеогенные структуры,

гаверсовы каналы узкие и почти полностью

отсутствуют. В губчатой остеоме

костные балки располагаются беспорядочно,

степень зрелости их различна, а межбалочное

пространство содержит фибро-ретикулярную

ткань.

ентральная

остеома располагается в глубине челюстной

кости. По структуре опухолевой ткани

различают компактную

и

губчатую

остеому.

В компактной остеоме отсутствуют

типичные остеогенные структуры,

гаверсовы каналы узкие и почти полностью

отсутствуют. В губчатой остеоме

костные балки располагаются беспорядочно,

степень зрелости их различна, а межбалочное

пространство содержит фибро-ретикулярную

ткань.

Рис. 27.1.2. Центральная форма губчатой осте-омы верхней челюсти.

Клиника. В зависимости от локализации опухоли и ее размеров могут возникать нарушения, обусловленные топографо-анатомическими особенностями пораженной области.

При локализации остеомы в теле нижней челюсти опухоль может давить на нижнечелюстной нерв, расположенный в канале и вызывать соответствующую неврогенную симптоматику.

О стеома

мыщелкового

отростка

может

затруднять движение нижней челюсти.

Остеома

верхней челюсти затрудняет

носовое дыхание через соответствующую

половину носа, а при локализации в

области орбиты — приводит к нарушению

(ограничению) движения глазного яблока

и расстройству зрения. При расположении

опухоли в области твердого неба и

альвеолярного отростка возникают

сложности, которые связаны с протезированием

зубов съемными и несъемными протезами

(рис.

27.1.1).

стеома

мыщелкового

отростка

может

затруднять движение нижней челюсти.

Остеома

верхней челюсти затрудняет

носовое дыхание через соответствующую

половину носа, а при локализации в

области орбиты — приводит к нарушению

(ограничению) движения глазного яблока

и расстройству зрения. При расположении

опухоли в области твердого неба и

альвеолярного отростка возникают

сложности, которые связаны с протезированием

зубов съемными и несъемными протезами

(рис.

27.1.1).

Рис. 27.1.3. Периферическая фор-ма компактной остеомы нижней челюсти.

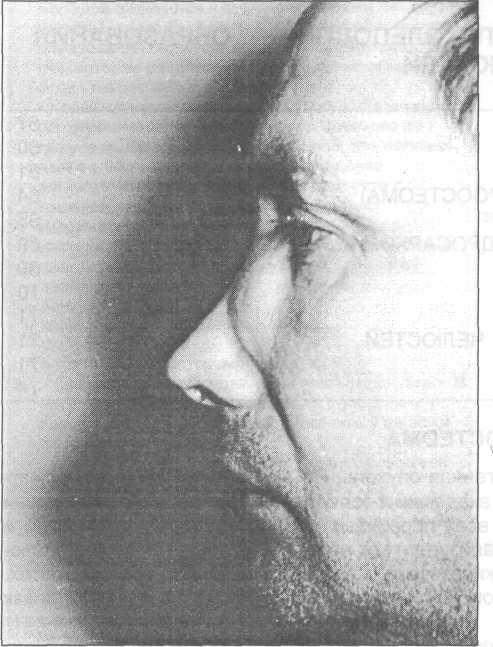

Клинически остеома может вызывать асимметрию лица (рис. 27.1.2). Она представляет собой гладкое или бугристое выпячивание плотной консистенции, безболезненное, границы четкие, не смещается. Слизистая оболочка, которая покрывает остеому в цвете, как правило, не изменена, подвижная (рис.27.1.3). Опухоль не связана с окружающими мягкими тканями, не нагнаивается. Располагаясь по периферии челюстных костей эти образования, называются экзостозами. К экзостозам относят не только периферические остеомы малых размеров, которые локализуются в области альвеолярных отростков, но и костные деформации челюстей, возникающие после удаления зубов. Они могут быть как одиночными, так и симметричными.

Рис. 27.1.4. Остеома нижней челюсти: а - рентгенографическая картина; б - компьютерная томограмма больного, у которого выявлена центральная форма компактной остеомы нижней челюсти (указана стрелкой).

К своеобразной форме экзостоза верхней челюсти относят небный торус — это костное утолщение в области небного шва (валика), обнаруживаемое у некоторых людей. Костная деформация в области небного шва выявляется как вскоре после рождения ребенка, так и по мере его роста. Врожденные симметричные или одиночные экзостозы также обнаруживаются на внутренней поверхности нижней челюсти в области премоляров — нижнечелюстной торус. Эти экзостозы нельзя отнести к костным опухолям, они являются своеобразной анатомической особенностью строения (формой) челюсти. Синонимом экзостоза является остеофит — это патологический костный нарост на поверхности кости.

На рентгенограмме компактная центральная остеома выявляется в виде гомогенного очага интенсивного затемнения округлой или овальной формы с относительно четкими границами различных размеров. Опухоль не связана с зубами, но в некоторых случаях она проецируется на корень зуба, что напоминает одонтому. Периферическая компактная остеома на рентгенограмме имеет вид ограниченного выступа, выходящего за пределы челюсти, с четкими ровными контурами. Губчатая остеома на рентгенснимке неоднородна, имеется чередование участков разрежения и уплотнения. Аналогичные данные выявляются и на компьютерной томограмме (рис. 27.1.4).

Д ифференцировать

остеому

необходимо с одонтомой.

Для

одонтомы

характерно

рентгенологически более интенсивное

затемнение с четкими и ровными границами,

а по периферии опухоли видна узкая

полоска просветления шириной около 1

мм (соответствует капсуле одонтомы).

Остеоид-остеома

на

рентгенограмме выявляется в виде очага

деструкции кости с нечеткими границами,

окруженного ободком склерозированной

ткани. Гиперостоз

—

это патологическое разрастание

костной ткани в результате предшествующих

одонтогенных и неодонтогенных

воспалительных процессов (периодонтиты,

травма, стоматиты и т.д.). По своей сути

это ничто иное, как оссифицирующий

периостит.

На

рентгенограмме контуры его неровные и

не такие четкие.

ифференцировать

остеому

необходимо с одонтомой.

Для

одонтомы

характерно

рентгенологически более интенсивное

затемнение с четкими и ровными границами,

а по периферии опухоли видна узкая

полоска просветления шириной около 1

мм (соответствует капсуле одонтомы).

Остеоид-остеома

на

рентгенограмме выявляется в виде очага

деструкции кости с нечеткими границами,

окруженного ободком склерозированной

ткани. Гиперостоз

—

это патологическое разрастание

костной ткани в результате предшествующих

одонтогенных и неодонтогенных

воспалительных процессов (периодонтиты,

травма, стоматиты и т.д.). По своей сути

это ничто иное, как оссифицирующий

периостит.

На

рентгенограмме контуры его неровные и

не такие четкие.

Рис. 27.1.5. Рентгенограмма ниж-ней челюсти больного с кальку-лезным субмаксиллитом. Слюн-ной камень на фоне тела нижней челюсти (ниже места расположе-ния удаленного зуба мудрости) слабо контурируется, имеет не-правильную форму и напоминает очаг остеосклероза.

Слюнной камень, находясь в поднижнечелюстной железе, рентгенологически может проецироваться на тело нижней челюсти и симулировать наличие остеомы (рис. 27.1.5). Для уточнения местонахождения патологического очага (участка рентгенологического уплотнения) делают рентгенограмму мягких тканей дна полости рта вприкус (трансангулярная или прямая укладка). При наличии слюнного камня он выявляется в виде округлого (овального) очага уплотнения, на фоне мягких тканей дна полости рта, в проекции тела или протока поднижнечелюстной железы. Губчатую остеому следует дифференцировать с хондромой и фиброзной остеодисплазией. Окончательный диагноз устанавливается после проведения патогистологического исследования.

Лечение остеом только хирургическое. Операция показана в тех случаях, когда опухоль вызывает какие-либо нарушения (болевые или функциональные), а также по косметическим соображениям или при зубном протезировании (если остеома или костный выступ мешает установке съемного или несъемного протеза). Остеома удаляется в пределах здоровых тканей, а при неопухолевых экзостозах проводят нивелирование (сглаживание) деформированного участка челюсти до уровня нормальной кости.