Тимофеев 1-3 том / том 3 / 27. ОСТЕОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ / 27.5. ОСТЕОСАРКОМА

.doc27.5. ОСТЕОСАРКОМА

Остеосаркома - это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток - предшественников остеобластов и характеризующаяся образованием атипичной кости или остеоида. Синонимы остеосаркомы: остеогенная саркома, остебластосаркома, остебластическая саркома, остеолитическая саркома, остеоидсаркома.

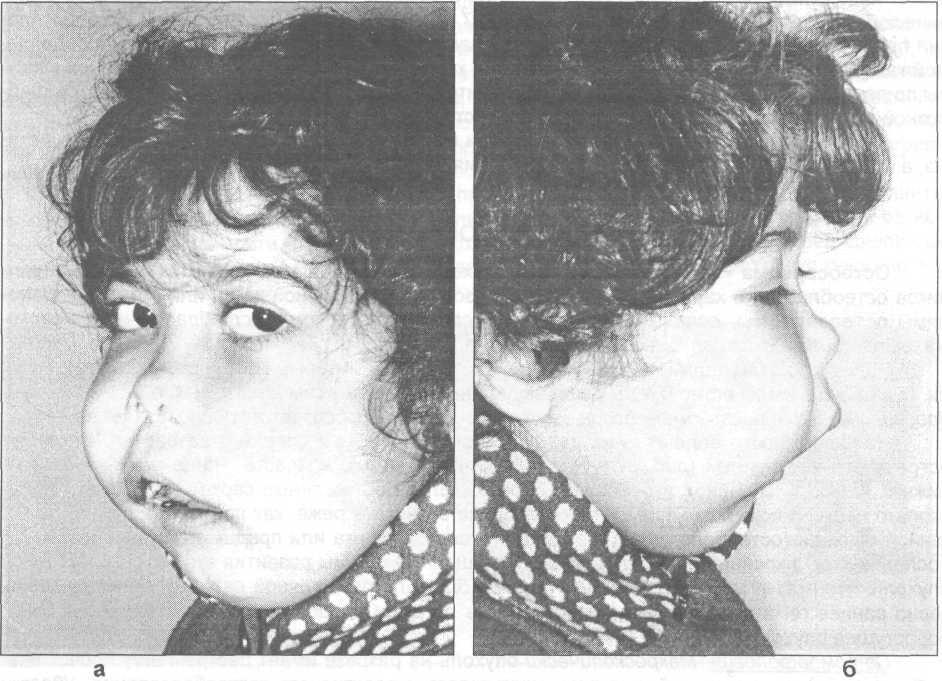

Рис. 27.5.1. Внешний вид детей с остеосаркомой верхней челюсти (а — вид спереди, б вид сбоку) и с остеомиелитом нижней челюсти (в — вид спереди, г — вид сбоку).

Ранее под этим термином объединяли все саркомы, которые образуются из костной ткани. В дальнейшем из остеосарком были выделены отдельные самостоятельные формы — хондросаркомы и фибросаркомы, которые будут рассмотрены в соответствующих разделах.

Н аиболее

часто болеют лица мужского пола молодого

и среднего возраста. Хотя могут встречаться

как у детей (рис.

27.5.1), так

и у лиц пожилого возраста. Чаще локализуется

на нижней челюсти. В период интенсивного

роста скелета остеогенные саркомы

встречаются несколько чаще. В пожилом

возрасте остеосаркома возникает реже,

как правило, на фоне остео-генной опухоли

(остеобластомы), хронического остеомиелита

или предшествующей травмы. В последние

годы крайне редко встречаются запущенные

формы развития этой злокачественной

опухоли, что встречалось часто ранее

(рис.

27.5.2). Для

остеогенной саркомы челюсти характерно

раннее гематогенное метастазирование

в легкие. Остеосаркомы челюстей — это

быстрорастущие опухоли.

аиболее

часто болеют лица мужского пола молодого

и среднего возраста. Хотя могут встречаться

как у детей (рис.

27.5.1), так

и у лиц пожилого возраста. Чаще локализуется

на нижней челюсти. В период интенсивного

роста скелета остеогенные саркомы

встречаются несколько чаще. В пожилом

возрасте остеосаркома возникает реже,

как правило, на фоне остео-генной опухоли

(остеобластомы), хронического остеомиелита

или предшествующей травмы. В последние

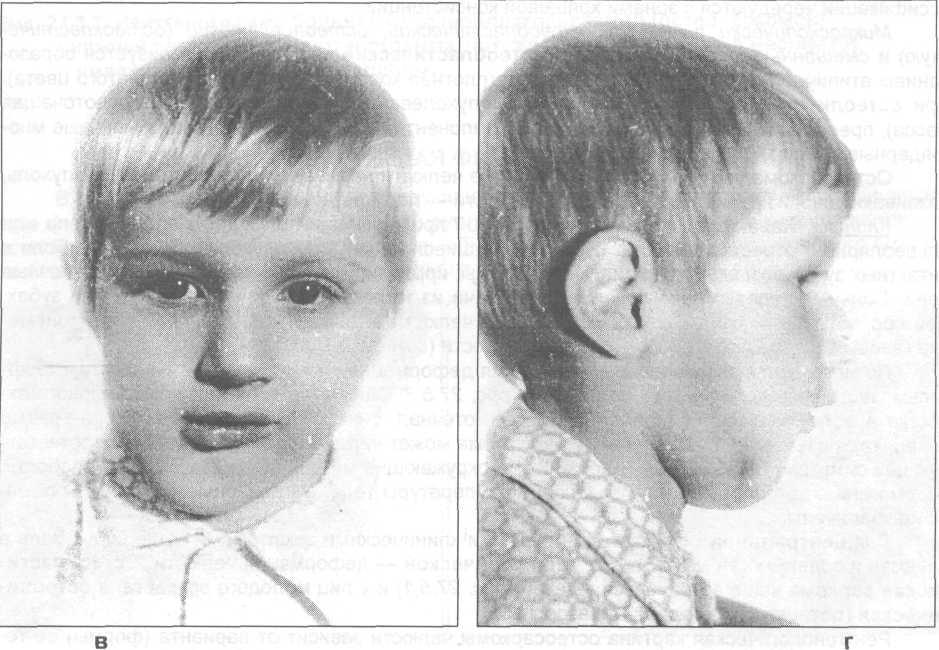

годы крайне редко встречаются запущенные

формы развития этой злокачественной

опухоли, что встречалось часто ранее

(рис.

27.5.2). Для

остеогенной саркомы челюсти характерно

раннее гематогенное метастазирование

в легкие. Остеосаркомы челюстей — это

быстрорастущие опухоли.

Рис. 27.5.2. Внешний вид больной с запущен-ной формой остеосаркомы верхней челюсти.

Патоморфология. Макроскопически опухоль на разрезе имеет пестрый вид за счет очагов некроза и кровоизлияний, участков опухолевого и реактивного костеобразования. Участки оссификации чередуются с зонами хрящевой консистенции.

Микроскопически выделяют остеобластический, остеолитический (остеокластиче-скую) и смешанные варианты опухоли. Остеобластический вариант характеризуется образованием атипичной опухолевой костной ткани (плотная костеподобная ткань беловатого цвета). При остеолитической форме разрастается опухолевая ткань (крошащаяся и кровоточащая масса), преобладает клеточный опухолевой компонент полиморфного состава (атипичные многоядерные клетки).

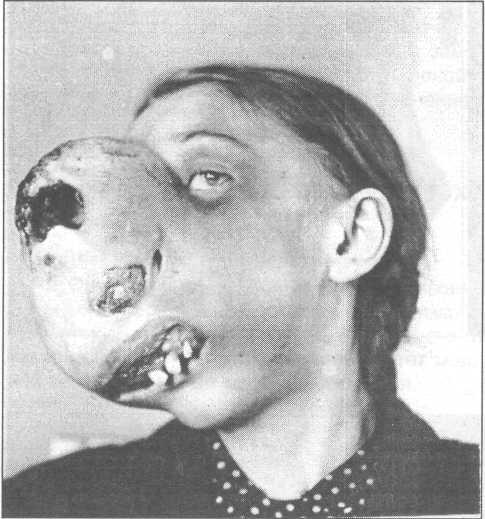

Рис. 27.5.3. Внешний вид больной с остеосаркомой верхней челюсти (а - вид спереди, б - вид сбоку ).

Остеосаркома, которая возникает в толще челюсти называется центральной, а опухоль, развивающаяся из периферических отделов кости — периферической.

Клиника. Характерно наличие болезненной при пальпации опухоли в области тела или альвеолярного отростка челюсти. Зубы, находящиеся в пределах опухоли, подвижные. Боли в интактных зубах возникают без видимой причины, иррадиируют в ухо, глаз. Характерны ночные боли. Больные нередко просыпаются среди ночи из-за наличия болей в челюстях или зубах. При прорастании опухолью нервных стволов в челюсти возникает парестезия, а затем онемение (анестезия) соответствующего участка челюсти (симптом Венсана).

П о

мере роста остеосаркомы появляется

деформация соответствующей челюсти,

экзофтальм, застойные явления в

мягких тканях (рис.

27.5.3).Слизистая

оболочка альвеолярного отростка в

области опухоли гиперемированная,

отечная, синюшная (цианотичная), при

травме появляются изъязвления на десне.

Остеосаркома может нагнаиваться с

появлением соответствующей

симптоматики. Опухоль прорастает в

окружающие мягкие ткани. Появляется

слабость, недомогание, потеря аппетита,

повышение температуры тела. Регионарные

лимфоузлы обычно не увеличены.

о

мере роста остеосаркомы появляется

деформация соответствующей челюсти,

экзофтальм, застойные явления в

мягких тканях (рис.

27.5.3).Слизистая

оболочка альвеолярного отростка в

области опухоли гиперемированная,

отечная, синюшная (цианотичная), при

травме появляются изъязвления на десне.

Остеосаркома может нагнаиваться с

появлением соответствующей

симптоматики. Опухоль прорастает в

окружающие мягкие ткани. Появляется

слабость, недомогание, потеря аппетита,

повышение температуры тела. Регионарные

лимфоузлы обычно не увеличены.

Для центральной остеосаркомы первыми клиническими симптомами чаще будут боль в челюсти и подвижность зубов, а для периферической — деформация челюсти. Остеобластическая саркома чаще встречается у детей (рис. 27.5.1) и у лиц молодого возраста, а остеолитическая (остеокластическая) — у взрослых.

Рис. 27.5.4. Рентгенографическая картина остеобласти-ческого варианта остеосаркомы верхней челюсти

Рентгенологическая картина остеосаркомы челюсти зависит от варианта (формы) ее течения. Для остеобластической формы характерно, что наряду с деструкцией костной ткани происходит избыточное образование незрелой грубоволокнистой кости. Это на рентгенограмме проявляется очагами остеосклероза, а по мере прорастания опухоли за пределы компактной пластинки челюсти появляется периостальная реакция в виде линейного или игольчатого периостита (рис. 27.5.4). На рентгенснимке можно выявить так называемые спикулы — костные иглы, расположенные перпендикулярно к поверхности челюсти.

Рис. 27.5.5. Рентгенографическая картина осте-олитической (остеокластической) формы остео-саркомы нижней челюсти

Рис. 27.5.6. Рентгенологическая картина одонтогенного остеомиелита нижней че-люсти, которая напоминает остеосаркому.

При остеолитической (остеокластической) форме саркомы имеется деструкция костной ткани с зазубренными участками (спикулами). Зубы, находящиеся в границах опухоли, рентгенологически выявляются лишенными окружающей костной ткани (рис. 27.5.5). При смешанном варианте встречаются очаги остеолиза и остеосклероза одновременно.

Диагноз остеосаркомы устанавливается на основании клинико-рентгенологических и патогистологических данных. Морфологически диагноз опухоли обязательно должен быть подтвержден путем проведения цитологического исследования или инцизионной биопсии.

Дифференциальную диагностику проводят с опухолями челюстей и одонтогенным остеомиелитом (рис. 27.5.1 и 27.5.6). В челюсти могут располагаться вторичные опухоли челюстей метастатического происхождения (при раке щитовидной, молочной или предстательной железы, раке почки).

Лечение остеогенных сарком заключается в резекции челюсти с пораженными окружающими мягкими тканями с последующим замещением дефекта трансплантатом. Применяется комбинированная и лучевая (с паллиативной целью) терапия. Выбор метода лечения зависит от локализации, размеров и распространенности опухолевого процесса, а также от общего состояния организма и возраста больного.