Тимофеев 1-3 том / том 3 / 29. ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ / 29.4. ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ

.doc29.4. ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ

♦ Фиброма, симметричная фиброма, фиброматоз десен

Фиброма - это доброкачественная опухоль, состоящая из зрелой соединительной ткани (фибробластов или фиброцитов и коллагеновых волокон).

Локализуется на десне, на твердом и мягком небе, на слизистой оболочке губ, щек и дна полости рта, на поверхности языка и в его толще, а также в толще мягких тканей лица и шеи. Растет фиброма очень медленно. Фибромы могут располагаться на толстой ножке, на широком основании или в толще мягких тканей.

В зависимости от гистологического строения фибромы могут быть представлены только фиброзной тканью, богатой коллагеном (называются - твердые фибромы), фиброзной и жировой тканью (фибролипомы или мягкие фибромы), фиброзной и сосудистой тканью (ангио-фибромы). Фиброма содержит плотную соединительнотканную капсулу.

На шее встречаются так называемые десмоидные фибромы (десмоиды), которые микроскопически построены из коллагеновых волокон и небольшого числа фиброцитов. Десмоид — это соединительнотканное новообразование, развивающееся из сухожильных и фасциально-апоневротических структур. Десмоиды имеют инфильтративный рост фиброзной ткани (прорастают между мышечными волокнами) и у них отсутствует капсула.

К группе фибробластических опухолей

относится сосудисто-соединительнотканная

опухоль — гистиоцитома.

Источником

их образования являются гистиоциты —

клетки соединительной ткани, которые

обладают фагоцитарными свойствами и

способностью к формированию волокнистых

структур. Гистиоцитомы склонны к

инфильтративному росту.

группе фибробластических опухолей

относится сосудисто-соединительнотканная

опухоль — гистиоцитома.

Источником

их образования являются гистиоциты —

клетки соединительной ткани, которые

обладают фагоцитарными свойствами и

способностью к формированию волокнистых

структур. Гистиоцитомы склонны к

инфильтративному росту.

Рис. 29.4.1. Фиброма слизистой оболочки

твердого неба.

Рис. 29.4.2. Фиброма слизистой оболочки щеки.

Клиника. В полости рта фиброма выглядит в виде округлой формы плотной и безболезненной опухоли на широкой ножке, покрытой неизмененной слизистой оболочкой. Травмирование зубами приводит к развитию воспаления (рис. 29.4.1 - 29.4.2).

Фибромы могут локализоваться на десне. Небольших размеров опухоли обычно менее плотные, чем более крупные. На альвеолярном отростке определяется вытянутая или округлая, безболезненная, с четкими границами, малоподвижная опухоль. При травме зубами-антагонистами фиброма воспаляется и может изъязвляться.

Рис. 29.4.3. Симметричная фиброма. Рис. 29.4.5. Фиброма мягких тканей щеки.

Р ис.

29.4.4. Внешний

вид больного с фибромато-зом десен до

(а) и после (б) проведения опера-ции.

ис.

29.4.4. Внешний

вид больного с фибромато-зом десен до

(а) и после (б) проведения опера-ции.

На язычной поверхности нижней челюсти или на небной поверхности верхней челюсти, в области моляров могут выявляться так называемые симметричные фибромы — сливообразные или веретенообразные симметричные (рис. 29.4.3) опухоли плотной консистенции, которые расположены с язычных или небных сторон альвеолярного отростка. Поверхность симметричных фибром гладкая. Окраска их сходна с цветом слизистой оболочки альвеолярного отростка. Разрастаясь фибромы могут покрывать значительную часть коронки зубов, которые сохраняют свою неподвижность. Между зубами и опухолью образуется щель (карман), где скапливаются пищевые остатки, слюна и слущенный эпителий, что вызывает воспаление опухоли, а также появление неприятного запаха изо рта и др. симптомы. Симметричные фибромы растут очень медленно (годами).

На десне могут наблюдаться фиброматозные разрастания десны (десневых сосочков, десневого края или всей десны вплоть до переходной складки). Выделяют два варианта фиброматоза десен. Разрастания могут выглядеть в виде сплошного утолщения десны или имеют дольчатое строение (рис.29.4.4). Размеры его могут быть от ограниченного (на протяжении 1-2 зубов) до сплошного (на протяжении всей длины альвеолярного отростка). Разрастания мягкие или плотные на ощупь, безболезненные, склонны к кровоточивости. Зубы подвижные, могут смещаться. При беременности фиброматозные разрастания прогрессируют в росте. Возможна малигнизация этих разрастаний.

В толще мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи фибромы имеют вид ограниченного и плотного образования (на разрезе серо-белого цвета, в капсуле). Размеры колеблются в широких пределах — от 2-3 мм до 5-10 см, а иногда и более. Фиброма с окружающими тканями не спаяна, подвижная (рис. 29.4.5).

В толще мягких тканей шеи могут встречаться десмоиды или гистиоцитомы. Десмоид (десмоидная фиброма) имеет вид многоузелковой, плотной и безболезненной опухоли, которая спаяна с окружающими тканями. На разрезе — серо-белого цвета, инфильтрирует окружающие ткани, капсулы не содержит. Клинические проявления гистиоцитомы очень сходны с десмоидом. Характеризуются инфильтративным ростом.

Лечение хирургическое. Заключается в удалении опухоли в пределах здоровых тканей. Если после удаления симметричных фибром или фиброматоза десен образуется раневая поверхность непокрытая десной, то ее закрывают йодоформной марлей, которую фиксируют лигатурной проволокой, алюминиевой шиной или защитной пластинкой.

Прогноз благоприятен. Рецидивы наблюдаются при десмоидах и гистиоцитомах, т.к. эти опухоли имеют инфильтративный рост, что необходимо учитывать при проведении оперативного вмешательства.

♦ Фибросаркома

Фибросаркома - это злокачественная опухоль, исходящая из соединительной ткани.

Патоморфология. Макроскопически опухоль выглядит в виде образования плотной консистенции, белесоватого цвета, волокнистого строения, содержит полости (очаги некроза). Микроскопически фибросаркомы представлены переплетающимися пучками незрелых фибробластов с удлиненными гиперхромными ядрами и наличием митозов. Дифференцированный тип фибросаркомы наблюдается при скудности клеточных элементов и преобладании коллагеновых волокон. Малодифференцированный тип фибросаркомы — при бедности волокнистых структур и обилии клеточных элементов.

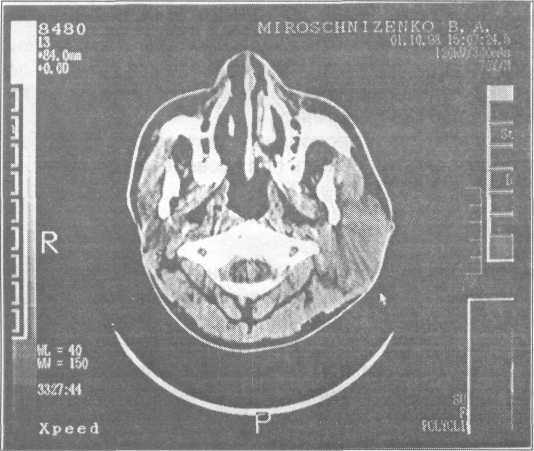

Клиника. Данная злокачественная опухоль характеризуется относительно медленным ростом, плотной консистенцией, относительной четкостью границ. Поскольку этот вид опухоли локализуется чаще в боковых отделах шеи, то при достижении больших размеров могут возникать компрессионные синдромы, которые проявляются болями, иррадиирующими по ходу шейного или плечевого сплетения. При этом виде злокачественной опухоли очень редко наблюдаются метастазы в регионарные лимфатические узлы (встречаются только при малодифференцированном типе фибросаркомы). Гематогенные метастазы чаще выявляются в легких и в средостении. Фибросаркомы, десмоиды и гистиоцитомы имеют сходную клиническую симптоматику (рис. 29.4.6 - 29.4.7).

Лечение хирургическое или комбинированное.

Прогноз неблагоприятный. Наблюдаются рецидивы.

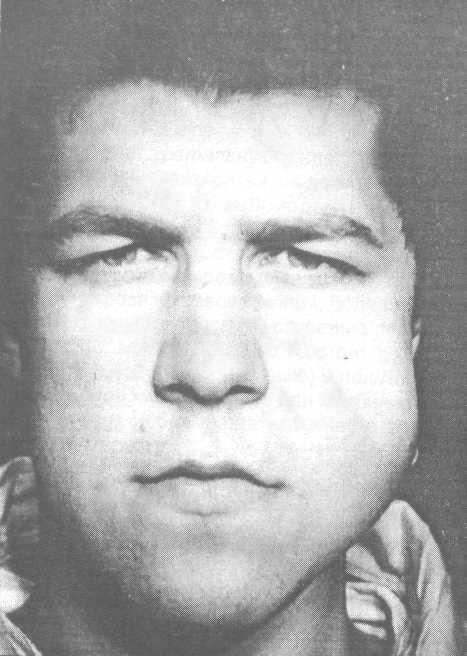

Рис. 29.4.6. Внешний вид больного с фибросаркомой околоушной области (а- вид спереди, б- вид сбоку).

Рис. 29.4.7. Компьютерная томограмма че-репа больного с фибросаркомой околоуш-ной области (опухоль указана стрелкой).

♦ Эпулид

Синоним: эпулис, наддесневик, периферическая гигантоклеточная гранулема. Эпулид - это опухолеподобные разрастания соединительной ткани на десне. Под этим понятием неправильно объединяют опухоли челюстей (периферическую форму остеобластомы, фиброму и др.) и опухолеподобные разрастания, локализованные на десне — собственно эпулиды.

Согласно Международной гистологической классификации опухолей (ВОЗ, Женева, 1971) образования, которые исходят из костной ткани называют центральной гигантоклеточной гранулемой (остеобластомой) и нами рассмотрены в главе 27. Опухолеподобные поражения, которые развиваются из тканей десны именуются периферической гигантоклеточной гранулемой (эпулидом) и отнесены к опухолеподобным фиброзным поражениям мягких тканей.

Причиной развития эпулидов является хронический пролиферативный воспалительный процесс, вызванный травмой (кламмером, пломбой, коронкой и т.д.) или эндокринными изменениями в организме (эпулид беременных). Иногда встречается врожденный эпулид — эпулид новорожденных).

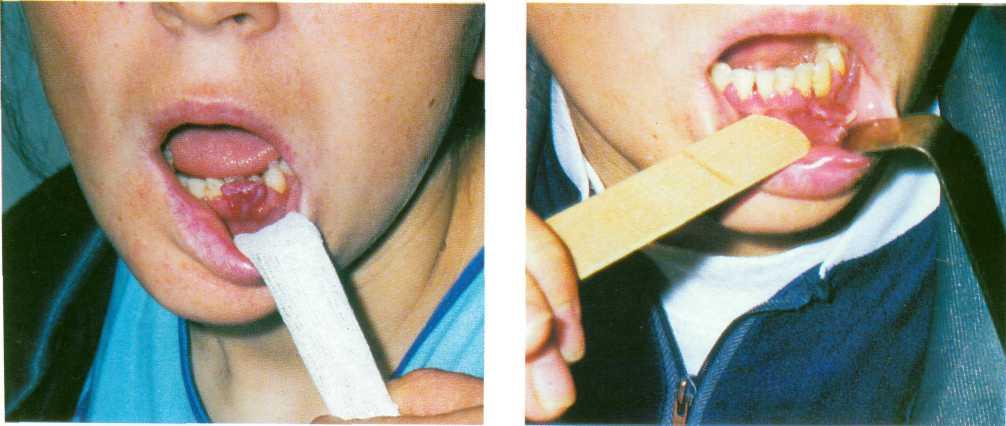

Рис.

29.4.8. Фиброзный

эпулид (а- прилегает к зубам, б- после

отслоения от зубов, своим основанием-ножкой

входит в межзубной промежуток).

Рис.

29.4.8. Фиброзный

эпулид (а- прилегает к зубам, б- после

отслоения от зубов, своим основанием-ножкой

входит в межзубной промежуток).

Рис. 29.4.9. Фиброзный эпулид боль-ших размеров.

Клинически эпулид можно разделить на две формы: фиброзный и ангиоматозный. Внешне эпулид представляет собой безболезненное разрастание десны у шейки зуба ярко -или темно-красного цвета, бугристого строения, неправильной формы. Расположен на ножке с довольно широким основанием. Чаще всего локализуется с вестибулярной стороны альвеолярного отростка. Своим основанием может входить в межзубной промежуток и обхватывать зуб, распространяясь на язычную поверхность. Эпулид представлен грануляционной тканью различной степени зрелости, покрытой эпителием.

Фиброзный эпулид (рис. 29.4.8) обычно имеет более гладкую поверхность, покрыт неизмененной слизистой оболочкой бледно-розового цвета, не кровоточит. На ощупь плотный. Может достигать больших размеров (рис.29.4.9). Рядом расположенные зубы неподвижные. Рентгенографически изменений в челюсти, как правило, нет. Может наблюдаться некоторая резорбция края альвеолярного отростка (как при заболевании пародонта). Патоморфологически фиброзный эпулид представлен образованием, состоящим из фиброзной ткани.

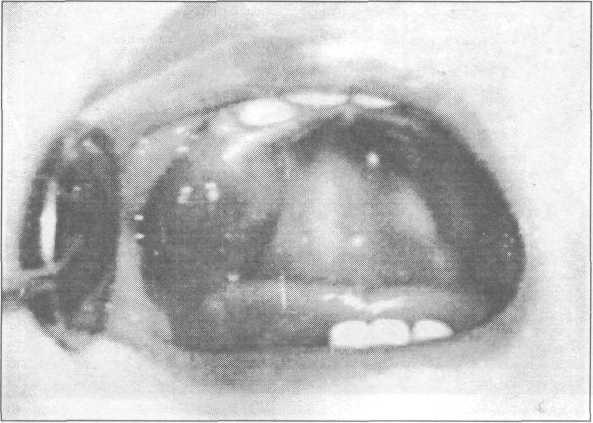

Ангиматозный эпулид (рис. 29.4.10) отличается своим красным цветом, мягкой консистенцией, кровоточивостью (наблюдается как вследствие травмы, так и может быть самостоятельным заболеванием). У беременных чаще всего встречаются ангиоматозные эпулиды, которые характеризуются увеличением размеров во время беременности и уменьшением после родов. У некоторых больных эпулид полностью не исчезает даже после родов. Рентгенографически изменений в челюсти не выявляется. Патоморфологически ангиоматозный эпулид представлен большим количеством сосудов.

Особое

место среди эпулидов занимает врожденный

эпулид (новорожденных), к оторый

выявляется на беззубой челюсти. Может

достигать больших размеров. Клинически

он выглядит в виде опухолеподобного

образования округлых размеров, красного

цвета на ножке. При травме кровоточит.

По своей сути врожденный эпулид — это

один из вариантов ангиматозных

эпулидов

(рис.29.4.11).

оторый

выявляется на беззубой челюсти. Может

достигать больших размеров. Клинически

он выглядит в виде опухолеподобного

образования округлых размеров, красного

цвета на ножке. При травме кровоточит.

По своей сути врожденный эпулид — это

один из вариантов ангиматозных

эпулидов

(рис.29.4.11).

Рис. 29.4.10. Ангиоматозный эпу-лид, расположенный на верхней че-люсти с небной стороны.

Рис. 29.4.11. Врожденный эпулид (расположен на беззубом участке верхней челюсти и связан с ней в переднем отделе ножкой).

Лечение заключается в устранении фактора, который способствовал развитию эпулида (если таковой выявлен). Хирургическое лечение заключается в удалении не только самого эпулида, но и его ножки. Если во время оперативного вмешательства обнаруживается, что оголены шейки зубов, то образовавшийся дефект закрывают путем мобилизации слизисто-надкостничного лоскута альвеолярного отростка. Зубы, находящиеся в зоне разрастания, по возможности, сохраняют.

У беременных эпулиды иссекают лишь в том случае, когда возникают функциональные нарушения.

Прогноз благоприятный.