Тимофеев 1-3 том / том 3 / 30. ВРОЖДЕННЫЕ НЕСРАЩЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА / 30.5. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСРАЩЕНИЙ НЕБА

.doc30.5. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСРАЩЕНИЙ НЕБА

Вопрос о сроках проведения операций при врожденных несращениях неба изучается многие десятки лет. В настоящее время считается, что детей с этой патологией необходимо оперировать в том возрасте, чтобы они могли закончить лечение к началу обучения в школе, т.е. к 7-летнему возрасту. Современные способы радикальной уранопластики позволяют уменьшить травматичность оперативного вмешательства и рекомендовать проведение этих операций не только в позднем дошкольном возрасте (5-6 лет), но и в раннем — 2-4 года.

По мнению Л.В. Харькова (1992) наиболее благоприятным сроком для проведения ураностафилопластики следует считать возраст до 2-3 лет.

Г.И. Семенченко и В.И. Вакуленко (1968) рекомендуют изолированное частичное несращение мягкого неба (при отсутствии укорочения небной занавески и расширения мезофарингса) оперировать в 1-2 годичном возрасте, а пластическое закрытие твердого неба проводить в 4-5 летнем возрасте. Согласно исследованиям этих авторов, органические и функциональные изменения ЛОР-органов, дыхательных путей, а также изменения со стороны нервно-психической сферы у больных наступают с 4-5 летнего возраста.

Проводя рентгенологическое измерение черепов у 200 детей с несращениями и у 600 нормально развитых детей W.M. Krogman (1954) установил, что нарушение роста лицевого скелета при несращениях находится в прямой зависимости от величины дефекта. Оптимальным сроком для проведения операции автор считает возраст 4-6 лет.

Б.Н. Давыдов и Р.Д. Новоселов (1997) в 3-5 летнем возрасте оперируют больных с несквозными расщелинами неба, а в возрасте 5-6 лет — сквозные одно- и двусторонние расщелины. По мнению этих авторов, проведение подобных операций в более раннем возрасте может повлечь замедление роста верхней челюсти.

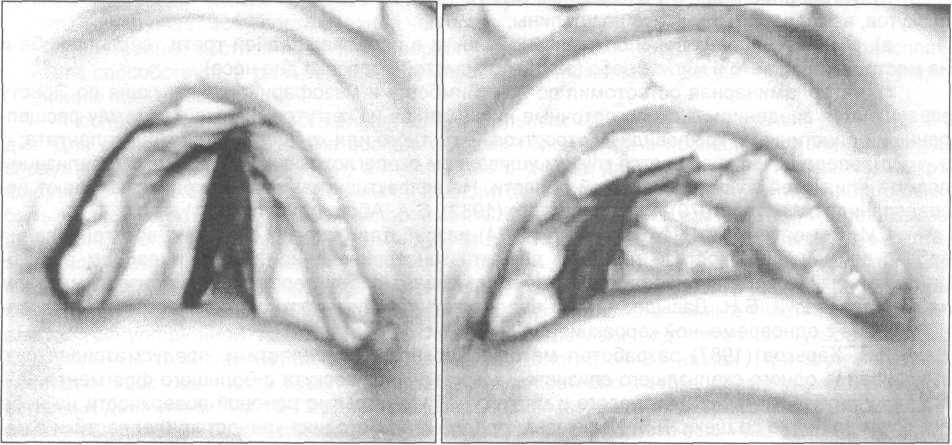

Рис. 30.5.1. Внешний вид защитной небной пластинки (а). Положение пластинки в полости рта (б).

На основании многочисленных исследований А.Н. Губская (1975) рекомендует устранять изолированное несращение неба в возрасте 4-5 лет, а сочетанное в более старшем возрасте. При применении ранней хейлопластики по нерациональной методике возникают не только грубые рубцы на губе, но послеоперационные деформации верхней челюсти.

H.Schweckendieck (1956) опасаясь того, что операция на твердом небе может за собой повлечь задержку роста верхней челюсти, предложил оперировать несращения неба в два этапа. На первом этапе (в возрасте 4-6 месяцев) следует проводить пластику мягкого неба (велопластику), а на втором этапе (в возрасте 6 лет) — пластику твердого неба.

Э.Н. Самар (1971) также указывает на возможность велопластики в возрасте от 1 до 2,5 лет, а уранопластики — от 2,5 до 4 лет.

По мнению Ю.И. Вернадского (1985), при частичном несращении твердого и всего мягкого неба операцию следует проводить в возрасте 6-7 лет, а при дефектах всего неба, альвеолярного отростка и губы — 7-8 лет.

Рис. 30.5.2.

Этапы радикальной уранопластики по А.А. Лимбергу:

а - радикальная уранопластика: освежение краев расщелины иссечением, боковые разрезы на твердом небе, образование переднего лоскута по А.А. Лимбергу, разрезы для мезофарингоконстрикции.

б - слева слизистая носовой полости отсечена от заднего края большого небного отверстия, сосудисто-нервный пучок высвобожден.

в - слева - после разреза для сужения мезофарингса до введения тампона, справа - тампон введен, боковая стенка глотки смещена кнутри.

г - интерламинарная остеотомия; положение долота -срез направлен кнутри, рукоятка - над

центральными резцами; пунктиром обозначено первое положение долота и линия перемещения.

д - наложение швов на слизистую мягкого неба.

Рис. 30.5.3. Внешний вид больной с несращением твердого и мягкого неба до проведения операции (а) и через 1,5 месяца после ее выполнения (б).

Использование спектрального анализа речи позволило доказать, что нормальных показателей быстрее достигают те больные, которым первичная пластика неба была проведена в дошкольном возрасте, а логопедические занятия — до и после операции (Н.А. Мирошниченко, 1991).

Перед проведением операции ребенку необходимо провести общеукрепляющую терапию, санировать полость рта и носоглотку, а также изготовить защитную небную пластику из пластмассы (рис. 30.5.1).

Уранопластика (греч. uranus - небо + пластика; синоним - палатопластика) — общее наименование пластических операций устранения дефектов твердого неба. Ураностафилопластика — наименование пластических операций при одновременном устранении дефектов твердого и мягкого неба. Стафилорафия - зашивание расщелины мягкого нёба.

Классическим примером операции пластического закрытия дефекта твердого и мягкого неба является радикальная уранопластика по А.А. Лимбергу (1927). Основные этапы операции (рис. 30.5.2):

- освежение краев дефекта в пределах твердого неба путем иссечения полоски слизистой оболочки по краям несращения;

- образование слизисто-надкостничных лоскутов на твердом небе по Лангенбеку-Львову (они необходимы для закрытия дефекта неба и альвеолярного отростка);

- рассечение слизистой оболочки носа по заднему краю неба;

- резекция задневнутреннего края большого небного отверстия, т.е. выведение сосудисто-нервных пучков неба из больших небных отверстий;

- разрезы по крыловидно-нижнечелюстным складкам от их верхних отделов до язычной поверхности альвеолярного отростка нижней челюсти в области последнего моляра (разрезы по Халле-Эрнсту);

- мезофарингоконстрикция (сужение среднего отдела глотки);

- интерламинарная остеотомия (продольное рассечение крыловидного отростка), надламывают внутреннюю пластинку у ее основания и смещают ее кнутри вместе с прикрепляющимися мягкими тканями с последующей тампонадой костной раны марлевым тампоном;

- освежение краев дефекта мягкого неба путем их расслоения;

- сшивание половинок мягкого неба трехрядным швом (слизистую оболочку со стороны носа, мышцы и слизистую оболочку мягкого неба со стороны полости рта);

- сшивание лоскутов твердого неба двухрядным швом;

- замена марлевого тампона в окологлоточных нишах на йодоформный и покрытие послеоперационной раны (неба) йодоформным тампоном;

- наложение защитной небной пластинки.

Внешний вид больной до и после проведения этой операции представлен на рис. 30.5.3.

Усовершенствуя методы ураностафилопластики Ю.И. Вернадский (1968) разработал пять вариантов методики проведения радикальной операции, которым присущи общие черты:

а), преднамеренное пересечение сосудисто-нервных пучков, исходящих из больших и малых небных отверстий;

б), устранение дефекта в переднем отделе неба за счет опрокидывания одного или двух лоскутов, выкраиваемых у краев расщелины;

в), создание дубликатуры слизистой оболочки в пределах задней трети твердого неба и на месте перехода его в мягкое небо (за счет слизистой оболочки дна носа);

г), интерламинарная остеотомия по А.А. Лимбергу и мезофарингоконстрикция по Эрнсту завершаются введением в окологлоточные ниши мотков из кетгутовых нитей, а между расщепленными пластинками крыловидных отростков — костного или хрящевого аллотрансплантата;

д). операция заканчивается глухим ушиванием окологлоточных ниш за счет мобилизации лоскута слизистой из ретромолярной области. На эффективность этих методик указывают исследования И.М. Готь (1970), Р.Н.Чеховского (1982), С.А. Абрахманова (1991) и др.

Г.И. Семенченко и В.И. Вакуленко (1974) разработали способ операции восстановления неба с применением костной пластики дефекта консервированной замораживанием аллокостью, который восстанавливает форму неба и создает опору перемещенным назад мышцам небной занавески. Б.Н. Давыдов (1984) предлагает методику костнопластического восстановления неба с одновременной коррекцией мышц мягкого неба.

Л.В. Харьков (1987) разработал методику ураностафилопластики, предусматривающую выкраивание одного скользящего слизисто-надкостничного лоскута с большого фрагмента, Z -пластику в области границы твердого и мягкого неба и закрытие раневой поверхности на небе лоскутом на ножке со щеки. Л.В. Харьковым предложена методика ураностафилопластики с использованием сошникового лоскута и проведением ретротранспозиции без выкраивания угловых лоскутов в области мягкого неба.

ЕВ. Гоцко, И.М. Готь, М.И. Мигович и соавт. (1991) предлагают методику операции при односторонних несращениях альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба (рис. 30.5.4). Операция заключается в следующем:

Проводят освежение краев несращения 1 и послойное наложение швов на слизистую оболочку носа 4. По форме костного дефекта неба из деминерализованной кортикальной полоски расщепленного ребра выкраивают пластинку, которая перекрывает края дефекта на 2-3 мм. Проводят щадящую декортикацию краев небных отростков и со стороны полости рта на 2-3 мм. Деминерализованную пластинку накладывают на костный дефект. На малом фрагменте несращения выкраивают языкообразной формы лоскут 2, максимально его мобилизируют в сторону несращения и ушивают со слизистой большого фрагмента неба, закрывая таким образом несращение. Далее производят разрез слизистой с вестибулярной стороны от переходной складки в области премоляра и книзу до гребня альвеолярного отростка в области отсутствующего резца. Слизистую мобилизуют пересечением надкостницы у основания лоскута 5 и закрывают передний отдел несращения. Вершина треугольного лоскута 3 соединяется кетгутовыми швами с языкообразным лоскутом неба 6 и, таким образом, в два слоя перекрывается несращение. На слизистую альвеолярного отростка с вестибулярной стороны накладывают швы из кетгута. На оголенную костную основу неба рыхло накладывают йодоформную повязку или прикрывают листком гетеробрюшины, которую закрывают защитной небной пластинкой из полиметакрилата.

Предлагаемый способ операции, по мнению авторов, имеет ряд преимуществ:

• линия швов при ушивании слизистой носа не совпадает с линией швов со стороны неба, что обеспечивает хорошие условия заживления раны и механическую ее устойчивость;

• языкообразный слизисто-надкостничный лоскут отслаивается на малом фрагменте неба, что не нарушает зону роста верхней челюсти;

• использование костной пластинки твердого неба из деминерализованного аллотрансплантата способствует в дальнейшем формированию нормального свода, припятствует укорочению небной занавески.

Рис. 30.5.4. Этапы операции при односторонних несращениях альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба (по методу Е.В. Гоцко, И.М. Готь, М.И. Мигович и др.)

После операции ураностафилопластики больным назначают постельный режим на 2-3 дня. Для профилактики развития воспалительных осложнений в послеоперационном периоде следует назначать курс (7-8 дней) антибиотиков с учетом данных антибиотикограммы микрофлоры, взятой из зева и носа больных. Проводится симптоматическое лечение. Пища должна быть жидкая (протертая) и высококалорийная. Следует несколько раз в день (4-5 раз) проводить туалет полости рта и носа. Рекомендуется щелочное питье. Первую перевязку, т.е. снятие защитной пластинки, необходимо проводить через 5-7 дней после операции. Во время перевязки выясняются результаты проведенной операции (характер сращения краев послеоперационной раны). Кетгутовые швы к этому времени рассасываются, обнаженные участки кости покрываются грануляционной тканью. Во время первой перевязки подтягиваются (укорачиваются) йодоформные тампоны, которые расположены в окологлоточных нишах. При этой перевязке удаляется хвостовая часть защитной пластинки. Мягкое небо к этому времени уже способно к активным движениям. На 10-12 день окончательно снимается защитная пластинка, производится полное удаление боковых йодоформных тампонов из окологлоточных ниш. Через 2-3 недели после операции можно делать пальцевой массаж неба. Назначаются дыхательные упражнения, лечебная физкультура и логопедическое лечение. Больные находятся под наблюдением ордотонтов на диспансерном учете.