Тимофеев 1-3 том / том 3 / 30. ВРОЖДЕННЫЕ НЕСРАЩЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА / 30.4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСРАЩЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ

.doc30.4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСРАЩЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ

Хейлопластика — общее название пластических операций для устранения дефектов или деформаций губ.

При ринохейлопластике кроме восстановления непрерывности верхней губы одновременно проводится коррекция хрящей носа и устранение порочного положения мышц приротовой области, а также носа.

При ринохейлогнатопластике устраняется еще дефект альвеолярного отростка и участков недоразвития фронтального отдела верхней челюсти на стороне несращения.

Противопоказания к проведению этих операций, в основном, носят относительный характер. К ним относят сочетанные пороки развития различных органов (сердца и др.), родовые травмы, заболевания органов дыхания, физиологическая желтуха и др.

Наиболее оптимальным являются следующие возрастные сроки для проведения первичной хейлопластики — 6-12 месяцев (Б.Я. Булатовская, 1960; К.Д. Власова, 1963, Н.А. Шимбирев, 1963, А.П. Биезинь, Ю.Г. Брейцис, 1964; С.П. Чепулис, 1964, Ю.И. Бернадский, 1985; И.В. Бердюк, 1985; Е.В. Гоцко, 1986; Б.Н. Давыдов; Р.Д. Новоселов, 1997 и др.).

Г .И.

Семенченко и В.И. Вакуленко (1968) считают,

что лучшим сроком для этой операции

является 2-х месячный возраст, а

изолированные неполные несращения

верхней губы (когда не нужно делать

костной пластики) можно оперировать в

первые-вторые сутки после рождения.

.И.

Семенченко и В.И. Вакуленко (1968) считают,

что лучшим сроком для этой операции

является 2-х месячный возраст, а

изолированные неполные несращения

верхней губы (когда не нужно делать

костной пластики) можно оперировать в

первые-вторые сутки после рождения.

Э.А. Александрова (1962, 1964) утверждает, что оптимальными сроками для хейлопластики являются первые двое суток после рождения или возраст около года.

Рис. 30.4.1. Нахождение «ограничивающих» точек.

Л.Е. Фролова (1962) убеждает, что операция в первые дни после рождения ребенка дает хороший функциональный и косметический результат.

По мнению Ю.И. Вернадского (1985) ранние и сверхранние операции (в первые часы и сутки после рождения) допустимы по строго ограниченным показаниям (только лишь при одно- и двухсторонних дефектах), у доношенных детей, при отсутствии врожденных заболеваний и при общем удовлетворительном состоянии новорожденных. Однако эти операции связаны с рядом трудностей, обусловленных высокой чувствительностью новорожденного к кровопотере, малыми анатомическими деталями верхней губы, несовершенством терморегуляции в этом возрасте (Б.Н. Давыдов, Р.Д. Новоселов, 1997).

Е.В. Гоцко (1986) считает, что сроки проведения хейлопластики верхней губы находятся в прямой зависимости от вида несращения: при изолированных неполных односторонних расщелинах — следует оперировать в сроки от 1 до 3 месяцев; при изолированных полных одно - и двусторонних несращениях верхней губы и неба — от 10 до 12 месяцев.

К настоящему времени предложено огромное число оперативных вмешательств, которые используются для лечения этой патологии. Приведем краткое описание лишь тех способов, которые, по моему мнению, представляют наибольшую значимость в хирургическом лечении врожденных несращений верхней губы.

Для выполнения хирургических вмешательств при этой патологии необходимо правильно сориентироваться и найти на деформированной верхней губе определенные точки, которые соответствуют верхнебоковому изгибу дуги Купидона (рис. 30.4.1). Точка В является вершиной верхнебокового изгиба лука Купидона здоровой стороны (находится на пересечении пограничного валика фильтрума здоровой стороны с дугой Купидона). Точка Д — это нижняя точка срединного прогиба дуги. Месторасположение точки С можно определить двумя методами (Первый — расстояние между точками В и Д соответствует расстоянию от точки Д до точки С; Второй способ предложен И.В. Бердюком и заключается в том, что у 10-12 месячного ребенка ширина фильтрума у красной каймы на 1,5-2 мм больше, чем у основания кожной перегородки носа, т.е. к ширине ММт следует прибавить 1,5-2 мм). Точка С-\ находится на таком же расстоянии от угла рта, т.е. от точки A1( как точка В от точки А (расстояние А^ равно АВ). Все указанные точки необходимо пометить вколом иглы для правильного сопоставления фрагментов верхней губы.

М етод

Миро (рис.

30.4.2). Разрезами

сверху вниз по дуге Купидона отсекают

красную кайму от обоих фрагментов до

начала горизонтальной части их краев

и откидывают вниз в виде висячих лоскутов.

По освеженным краям дефекта мобилизуют

кожу и слизистую оболочку. Лоскут на

медиальном фрагменте отсекают у основания

скосом медиально, а на латеральном —

моделируют по форме раны на месте

отсеченного противоположного лоскута

и пришивают его в этом месте.

етод

Миро (рис.

30.4.2). Разрезами

сверху вниз по дуге Купидона отсекают

красную кайму от обоих фрагментов до

начала горизонтальной части их краев

и откидывают вниз в виде висячих лоскутов.

По освеженным краям дефекта мобилизуют

кожу и слизистую оболочку. Лоскут на

медиальном фрагменте отсекают у основания

скосом медиально, а на латеральном —

моделируют по форме раны на месте

отсеченного противоположного лоскута

и пришивают его в этом месте.

Рис. 30.4.2. Хейлопластика по методу Миро.

а - линии разрезов;

б - лоскуты красной каймы наружного и внутреннего краев дефекта оттянуты вниз;

в - края дефекта сближены, намечены линии отсечения лоскутов красной каймы;

г- внешний вид послеоперационной раны.

Метод A.M. Орловского (1897). Применяется при неполных несращениях верхней губы. Красную кайму фрагментов верхней губы разрезают во всю ее толщу по дуге Купидона. Образуются два висячих на толстых ножках лоскута (рис. 30.4.3-а). Дефект верхней губы сшивают послойно (рис. 30.4.3-6), а один из лоскутов вшивают по кожно-слизистой границе (дуге Купидона) в противоположный фрагмент губы (рис. 30.4.3-в). Нижний край слизистого лоскута освобождают от слизистой оболочки. К образовавшейся раневой поверхности пришивают другой лоскут (рис. 30.4.3-г). Внешний вид ребенка после проведения этой операции представлен на рис. 30.2.1.

Рис. 30.4.3. Хейлопластика по методу A.M. Орловского (а, б, в, г- этапы операции).

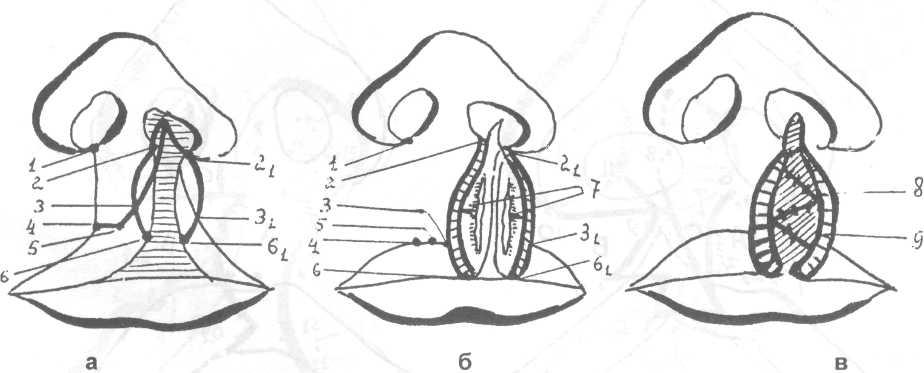

Метод Л. М.Обуховой (1957). Применяется при неполных несращениях верхней губы (рис. 30.4.4). На наружном фрагменте губы выкраивают лоскут ABC и вшивают его в рану треугольной формы (MN), которая образуется после проведения добавочного разреза на внутреннем фрагменте. Длина основания треугольного лоскута (расстояние АС) равняется величине укорочения губы (расстояние NN,) или разнице линий, идущих параллельно вверх от высших точек выступов пограничных линий каймы по боковым валикам фильтрума. Красная кайма раскраивается ступенеобразно или под углом 45° вниз от нижнего угла треугольного лоскута. Заштрихованную часть кожи у девочек можно повернуть вниз и создать слизистую оболочку губы, а у мальчиков ее необходимо иссечь во избежание роста волос на внутренней поверхности губы (рис. 30.2.2).

Рис. 30.4.4. Хейлопластика по методу Л.М. Обуховой (а, б, в - этапы операции).

Метод А.А. Лимберга — Л.М. Обуховой используется при полных несращениях верхней губы (рис. 30.4.5). Суть этого метода заключается в том, что в нижнем отделе несращения верхней губы перемещается треугольный лоскут (А,В,С), а формирование заднего края ноздри осуществляется при помощи перекидного треугольного лоскута (ВСД). Последний поворачивается вверх и внутрь, вшивается в разрез на кожной части перегородки носа. Этим перемещением лоскута придают правильное положение крылу носа на стороне несращения и восстанавливают нижний отдел носового отверстия (рис. 30.2.3).

Рис. 30.4.5. Хейлопластика по методу А.А. Лимберга - Л.М. Обуховой (а, б, в - этапы операции).

И.В. Бердюк (1958) при комбинированных несращениях верхней губы, для предупреждения послеоперационных деформаций носа (на первом этапе операции), восстанавливает нижнебоковой край грушевидного отверстия при помощи тканей нижней носовой раковины. Второй этап операции проводится через 3-4 недели, когда наступит сращение перемещенной раковины с подлежащими тканями и произойдет эпителизация всех раневых поверхностей. Пластика губы на втором этапе осуществляется методом Л.М. Обуховой или можно ее выполнить любым другим способом.

Метод Г.И. Семенченко (рис. 30.4.6). Показанием к его применению является полное несращение верхней губы в сочетании с дефектом альвеолярного отростка при значительном недоразвитии костной ткани верхней челюсти у нижнебокового края грушевидного отверстия на пораженной стороне.

Для освежения краев несращенной губы и создания ложа для трансплантата делают разрезы, которые начинаются от основания носовой перегородки и деформированного крыла носа до ограничивающих точек на обоих фрагментах. Разрезы проводят по коже, параллельно границе кожи и красной каймы, отступя от нее на 1-1,5 мм. Пограничную линию иссекают, а во всех случаях используют лоскут красной каймы для создания преддверия рта и ложа для трансплантата.

Далее на внутреннем (большем) фрагменте губы разрез под углом 120-140° продлевают через красную кайму на вестибулярную поверхность альвеолярного отростка до его гребня и по гребню до края щели (рис. 30.4.6-а). На наружном (меньшем) фрагменте губы разрез от ограничивающей точки продлевают под углом 90 к вертикальному разрезу через красную кайму на вестибулярную поверхность губы и продолжают его кверху на 2-3 мм. При этом на наружном фрагменте губы образуется перекидной лоскут красной каймы, который затем используют для восстановления красной каймы и срединного бугорка. Отступя от края щели на 2-Змм (в зависимости от ширины дефекта переднего отдела верхней челюсти) на наружном (меньшем) фрагменте альвеолярного отростка проводят вертикальный разрез слизистой и надкостницы параллельно краю щели до гребня альвеолярного отростка и по гребню до края дефекта (рис. 30.4.6-а). Лоскут красной каймы внутреннего фрагмента губы отсепарируют вместе со слизисто-надкостничным лоскутом большего фрагмента альвеолярного отростка. Отсепарируют слизисто-надкостничный лоскут и с наружного (меньшего) фрагмента. Лоскуты опрокидывают на 180° в сторону щели. На латеральном фрагменте губы у края щели в вестибулярную сторону отслаивают лоскут красной каймы с питающей ножкой по переходной складке. Этот лоскут в дальнейшем используется для закрытия передней поверхности трансплантата и создания преддверия рта. Для создания дна носового отверстия и мобилизации деформированного крыла носа отсекают слизистую оболочку последнего от края грушевидного отверстия и делают разрез от основания перегородки носа, продолжая его далее по нижнему краю сошника. Распатором частично отслаивают слизистую оболочку перегородки и сошника, а также слизистую оболочку крыла носа от наружного края грушевидного отверстия (рис. 30.4.6-6).

Рис. 30.4.6. Хейлопластика по Г.И. Семенченко при полном несращении верхней губы:

а - линии разрезов; б - выкраивание лоскутов, создающих ложе для трансплантата; в - создание ложа для трансплантата; г- положение трансплантата; д - пластика преддверия полости рта; е - вид послеоперационной раны, фиксирующий деформированное крыло носа шов.

Для мобилизации наружного фрагмента губы проводят разрез «кочерга» по А.А. Лимбергу несколько ниже переходной складки до угла рта и затем под прямым углом продлевают его на губу. Высота второго разреза должна равняться половине ширины щели между фрагментами губы. Распатором тупо отслаивают от передней поверхности верхней челюсти наружный фрагмент губы до его свободного сближения с внутренним (большим) фрагментом. Широко отслаивают основание деформированного крыла носа от наружного края грушевидного отверстия и смещают его к средней линии. Отслаивание мягких тканей у основания крыла носа на стороне незаращения проводят поднадкостнично, обнажая наружный край грушевидного отверстия, который по сравнению со здоровой стороной недоразвит. Тупо распатором отслаивают основание кожной части перегородки носа от кости и устанавливают перегородку в правильное положение. Через разрез у основания крыла носа отделяют уплощенный крыльный хрящ от кожи и слизистой оболочки, разъединяют внутренние ножки крыльных хрящей. Деформированный крыльный хрящ смещают кпереди до уровня крыльного хряща здоровой стороны и фиксируют к нему.

Опрокинутые в сторону дефекта навстречу друг другу лоскуты сшивают кетгутом. Таким образом, создают заднюю стенку ложа для трансплантата. Для лучшего соприкосновения раневых поверхностей сшиваемых лоскутов на их края автор рекомендует наложить один-два П-образных шва, дополнив их узловатыми. Сшивая лоскуты слизистой оболочки перегородки и крыла носа, создают верхнюю стенку ложа для трансплантата, которая одновременно является дном носового хода (рис. 30.4.6-в).

При создании верхней стенки ложа Г.И. Семенченко рекомендует для облегчения наложения швов не завязывать их до наложения последнего шва. Швы начинают вязать сзади наперед. Для лучшего сопоставления краев слизистой оболочки и крыла носа, а также предупреждения их подворачивания необходимо наложить один-два П-образных шва. Чаще лоскуты задней стенки ложа плотно соприкасаются в верхнем углу с верхней стенкой ложа для трансплантата и наложения швов между ними не требуется. Но в некоторых случаях, между лоскутами задней и верхней стенки остается просвет, что может вызвать инфицирование ложа и трансплантата. Для закрытия щели в верхнем углу ложа нужно наложить один-два шва между задней и верхней стенками, завязывая швы со стороны полости носа. Костный трансплантат укладывают в образованное ложе поперек щели внакладку таким образом, чтобы верхний край его был на уровне нижнего края грушевидного отверстия здоровой стороны и одновременно перекрывал дефект альвеолярного отростка (рис. 30.4.6-г). Латеральный конец трансплантата располагается над основанием деформированного крыла носа и доходит до половины высоты наружного края грушевидного отверстия. В области основания крыла носа автор рекомендует укладывать трансплантат на надкостницу. Трансплантат ничем не закрепляется, так как в правильном положении он хорошо фиксируется мышцами губы, а для лучшей его фиксации необходимо наложить шов на мышцы у основания крыла носа. Спереди трансплантат закрывают лоскутом, который выкраивают при освежении наружного фрагмента губы. Лоскут поворачивают вниз и подшивают узловатыми кетгутовыми швами к задней стенке ложа {рис. 30.4.6-д). Следует отметить, что при создании ложа для костного трансплантата необходимо тщательно его изолировать от носовой и ротовой полости. Это является одним из условий приживления костного саженца.

Пластику губы проводят по одному из ранее описанных способов (рис. 30.4.6-е). Данный метод дает возможность закрыть несращение альвеолярного отростка при самых широких дефектах (доходящий до 20 мм). Преимуществом этого способа является и то, что лоскуты задней стенки ложа обращены слизистой оболочкой в полость рта. Раневая же поверхность прилежит к трансплантату, а это способствует лучшему приживлению костного саженца. Кроме того, лоскуты имеют широкое основание и при отслаивании они только опрокидываются в сторону щели, но не поворачиваются вокруг оси у ножки. Все это создает условия для хорошего питания лоскутов и благоприятных исходов операции.

Миохейлопластика по Е.В. Гоцко (рис. 30.4.7). Цель этого метода — воссоздание круговой мышцы рта. Вначале операции измеряют расстояние между точками 1-4 и 2-3 (рис. 30.4.7-а). По разнице между этими величинами можно судить о степени вертикального укорочения фрагментов губы. При помощи дугообразных разрезов кожи и слизистой оболочки (2-3-6 и 2r3i-6^ обнажают мышечный слой — отсепарируют края круговой мышцы рта на обоих фрагментах губы от кожи и слизистой оболочки на глубину до 1 см. На стороне несращения тупым путем освобождают крыло носа от основания грушевидной апертуры и накладывают швы на слизистую оболочку дна полости носа и преддверия рта. Края круговой мышцы рассекают горизонтально (по ходу мышечных волокон) на две части (рис. 30.4.7-6: 7).

Пучки мышц из латерального фрагмента перемещают и пришивают под крыло и дно полости носа {рис. 30.4.6-в: 8), а под ним располагается верхний фрагмент из медиальной части дефекта. Нижний пучок мышцы латерального фрагмента губы (рис. 30.4.1-е: 9) располагается над нижним пучком мышцы из медиального фрагмента. Пучки мышц сшивают между собой узловатыми швами. На кожу и слизистую оболочку накладывают швы (рис. 30.4.7-г). В носовое отверстие на стороне несращения автор рекомендует вставлять резиновую трубку.

Рис. 30.4.7. Миохейлопластика по Е.В. Гоцко (а, б, в, г - этапы операции).

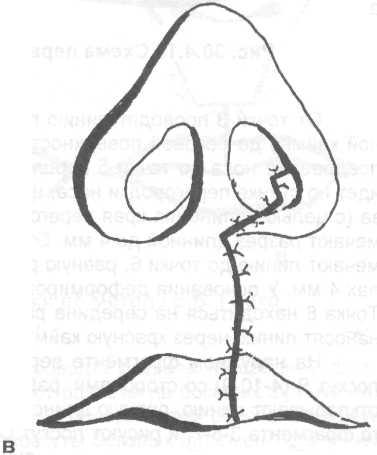

Метод Милларда (рис. 30.4.8). Включает одновременное восстановление непрерывности верхней губы и коррекцию хрящей носа. Дугообразным разрезом на медиальном фрагменте несращения, разрезом на боковой поверхности кожной части носовой перегородки и углообразным разрезом на латеральном фрагменте расщелины выкраивают три асимметричных треугольных лоскута (А, В, С). Взаимное перемещение лоскутов позволяет восстановить все элементы верхней губы, исправить положение оснований крыла и носовой перегородки и получить малозаметный рубец. На красной кайме проводят пластику видоизмененными лоскутами Миро с углами45° и создают просторное преддверие верхней губы, перемещая слизистую оболочку аналогичными лоскутами Милларда, как на коже губы. При выраженном врожденном дефекте тканей целесообразна пластика встречными треугольными лоскутами в верхней трети губы с углами 60° или 45° и 70°.

Рис. 30.4.8.Схема операции Милларда.

I - разметка предстоящих разрезов при полной левосторонней расщелине верхней губы и неба: 1, 2, 3, 4-ограничивающие точки на кожно-слизистой линии верхней губы; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 -опознавательные точки в носогубном желобке и на дне носа; А - медиальный лоскут, включающий укороченную половину фильтрума и лука Купидона; В -латеральный лоскут, предназначенный для вшивания в дефект ткани под основанием перегородки носа после ротации лоскута А вниз и мобилизация лоскута С вверх. Лоскут В может быть увеличен за счет кожи преддверия носа и продления горизонтального разреза 9-10 вокруг основания крыла; С - лоскут кожи, предназначенный для одностороннего удлинения кожной части перегородки и для частичной пластики дна преддверия носа; при широких расщелинах лоскут С может быть удлинен за счет участка красной каймы F на медиальном фрагменте губы; D -лоскут Миро, предназначенный для вшивания в освежающий разрез на медиальном фрагменте красной каймы; Е -лоскут , выкроенный из красной каймы медиального фрагмента губы, предназначенный для утолщения красной каймы по нижнему краю латерального ее фрагмента. X - условная точка, до которой нужно продлить дугообразный разрез для достаточного низведения подтянутого кверху фильтрума.

II - разметка предстоящих разрезов при неполной и частичной левосторонней расщелине верхней губы.

III - положение мобилизованных лоскутов верхней губы и носа перед ушиванием раны. Стрелками обозначено направление перемещения лоскутов: пунктир на коже бокового фрагмента губы указывает участок резецируемой полоски кожи в случае необходимости увеличения высоты лоскута В.

IV - расположение послеоперационных рубцов и лоскутов верхней губы и носа после ушивания раны.

Метод Л.В. Харькова (рис. 30.4.9). На большом фрагменте верхней губы определяют точки 1, 2 и 3 (рис. 30.4.9). Отточки 3 рассекают кожу и подкожную клетчатку по линии 3-4, проходящей под углом по отношению к линии 2-3, причем длина ее всегда больше расстояния от точки 3 к точке 2. От точки 4 делают разрез косо вверх к точке 5, которая расположена у основания перегородки носа, дистальнее срединной ее точки, после чего формируют треугольник 6-7-8. На красной кайме этого фрагмента формируют треугольник 3-9-10. На малом ее фрагменте находится точка 13, от нее на красной кайме формируют треугольник 11-12-13, который при ушивании раны впишется в треугольник 3-9-10. От точки 13 ткани рассекают по границе красной каймы и кожи до точки 19, причем расстояние 13-19 должно быть равно расстоянию 3-4 на большом фрагменте. От точки 19 делают разрез вверх до медиальной точки границы кожи и красной каймы по линии основания ноздри к точке 14. От нее разрез продлевают к точке 15, причем расстояние 14-15 должно быть равно расстоянию 6-7. Далее выкраивают взаимопере-мещающиеся треугольники 16-15-17 (30°) и 15-17-18 (90°), причем первый из них (16-15-17) должен включать в себя складку на внутренней поверхности крыла носа. После мобилизации всех треугольников на коже производят препаровку мышечного слоя, подкожную мобилизацию основания крыла носа, наложение швов на слизистую оболочку губы, мышцы и кожу с учетом репозиции треугольников. Операцию заканчивают наложением на линию швов на коже асептической повязки и резинового вкладыша с йодоформной марлей в нос (Л.В. Харьков, 1992). Автор рекомендует этот метод хейлопластики проводить одновременно с ураностафилопластикой.

Рис. 30.4.9. Схема хейлопластики по методу Л.В. Харькова (а, б, в - этапы операции).

Метод Р.Д. Новоселова (рис.30.4.10). Операция состоит из следующих этапов. На внутреннем фрагменте верхней губы намечают точки (1,2,3), контурирующие изгиб дуги Купидона. На наружном фрагменте губы ставят точку 4 (рис. 30.4.10).

Рис. 30.4.10.Схема первичной ринохейлопластики по Р.Д. Новоселову (а, б - этапы операции).

От точки 3 проводят линию по краю расщелины (не заходя на пограничную линию красной каймы) до боковой поверхности основания кожной части перегородки носа и далее через преддверие носа до точки 5 вершины расщелины. От точки 5 линия разреза (длинной 6-8мм) идет по стенке перегородки носа, на границе кожи и слизистой оболочки. От конца этого разреза (с целью удлинения края перегородки) под прямым углом в направлении внутрь ноздри намечают разрез длинной до 4 мм. От точки 3 под прямым углом к линии по краю расщелины намечают линию до точки 6, равную разнице колонок губного желобка длиной в среднем в пределах 4 мм. У основания деформированного края перегородки носа выкраивают лоскут А (7-8-5). Точка 8 находиться на середине расстояния между 3 и 5 точками. От точки 3 под углом в 45° наносят линию через красную кайму.

На наружном фрагменте верхней губы от точки 4 рисуют равносторонний треугольный лоскут В (4-10-9) со сторонами, равными длине линии 3-6 (в пределах 4 мм). Далее от точки 9 откладывают линию, равную длине нормальной колонки губного желобка или линии внутреннего фрагмента 3-8-7, и рисуют лоскут С (9-11-12) со стороной от точек 11 и 12, проведенной под углом 45°, и длиной, равной расстоянию отточек 7 до точки 8 внутреннего фрагмента.

Для формирования овала деформированного крыла носа, устранения складки слизистой оболочки в наружноверхнем квадрате свода крыла носа, увеличения выстилки слизистой оболочки со стороны полости рта при перекрытии дна преддверия носа автор рекомендует формировать треугольный лоскут D (13-14-15). Отточки 4 намечают разрез красной каймы.

Основание лоскута А вместе с краем перегородки носа тщательно мобилизуют в области передней носовой ости и передненижнего края хряща перегородки носа. Внутреннюю ножку большого хряща крыла носа на стороне расщелины тупо отслаивают от внутренней ножки здоровой стороны. Далее через разрез «галочкой» на кончике носа отсепарируют и откидывают фиброзную подушечку между интракруральными углами и полностью расслаивают внутренние ножки хряща крыла носа. Отслаивают наружную ножку хряща крыла носа (насколько возможно). Внутреннюю ножку хряща крыла носа на стороне расщелины вместе с кожным краем перегородки носа смещают вверх и устанавливают в правильном положении, на интракруральные углы накладывают лавсановые швы. Заключительным этапом препаровки тканей на внутреннем фрагменте являются выкраивание и формирование треугольного лоскута слизистой оболочки на выступающей части альвеолярного отростка верхней челюсти.

На наружном фрагменте верхней губы отсепарируют края кожи и слизистой оболочки, мобилизуют кожный треугольный лоскут в нижней трети губы, треугольный лоскут С, треугольный лоскут D, а также полный край основания крыла носа в области завитка.

Далее выделяют культю круговой мышцы рта, верхний пучок ее глубокого слоя отсекают от спайки с крыльной частью носовой мышцы. После этого отслаивают основание крыла носа от края грушевидного отверстия и отделяют от кости верхней челюсти начало поперечной и крыльной частей носовой мышцы. При полной расщелине верхней губы и широкой сквозной расщелине неба для мобилизации слизистой оболочки преддверия рта на стороне расщелины автор рекомендует в области свода его, чуть выше передней проводить разрез «кочерги».

Ушивание раны начинают с наложения узловатых швов кетгутом на вершинах треугольных лоскутов слизистой оболочки, откинутых в сторону полости рта эпителизированной поверхностью. Затем накладывают швы на края слизистой оболочки преддверия рта и на нижний край треугольного лоскута слизистой оболочки носа — D и верхний край слизистой оболочки преддверия рта и один-два шва на край перемещенной слизистой оболочки в области разреза «кочерги». Далее накладывают швы «на себя» на край дефекта слизистой оболочки свода крыла носа, появившегося после перемещения треугольного лоскута D.

Следующим этапом операции является сопоставление пучков круговой мышцы рта.

Вершину кожного треугольника С (точка 11) пришивают к точке 7, а вершину кожного треугольника В - в точку 6. Сопоставленные участки кожи и слизистой оболочки сшивают (рис. 30.4.10).

При двусторонних несращениях верхней губы могут быть рекомендованы следующие методы.

Рис. 30.4.11. Схема двусторонней хейлопластики по методу Е.В. Гоцко (а, б, в - этапы операции).

Метод Е.В. Гоцко (рис. 30.4.11). Вначале операции проводят разрезы на среднем фрагменте губы по линиям 1-2, 11-21 и 21-2. В дальнейшем делают разрезы на боковых фрагментах губы по линиям 1-8, 11-81, 5-7, 51-71. После этого края раневых поверхностей расслаивают, выделяя кожу, мышцы и слизистую оболочку. Перемещают лоскуты боковых фрагментов верхней губы вниз до уровня красной каймы нижней губы (4) с таким расчетом, чтобы сблизить и сшить боковые точки дуги Купидона (б1 и 6) в сагиттальной плоскости (91 - 9). При этом края раны между точками 11-21 сшивают с краем по линии 11 - 71, край раны между точками 7-8 с краем раны