Тимофеев 1-3 том / том 2 / 17. ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОВ, АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА / 17.3. ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

.doc17.3. ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

П ереломы

нижней челюсти встречаются значительно

чаще повреждений других костей лицевого

скелета. Неогнестрельные переломы

нижней челюсти обычно наблюдаются в

типичных места ("местах слабости"):

в области центральных резцов (по средней

линии), клыка, премоляров, угла нижней

челюсти, шейки мыщелкового отростка

(рис. 17.3.1).

ереломы

нижней челюсти встречаются значительно

чаще повреждений других костей лицевого

скелета. Неогнестрельные переломы

нижней челюсти обычно наблюдаются в

типичных места ("местах слабости"):

в области центральных резцов (по средней

линии), клыка, премоляров, угла нижней

челюсти, шейки мыщелкового отростка

(рис. 17.3.1).

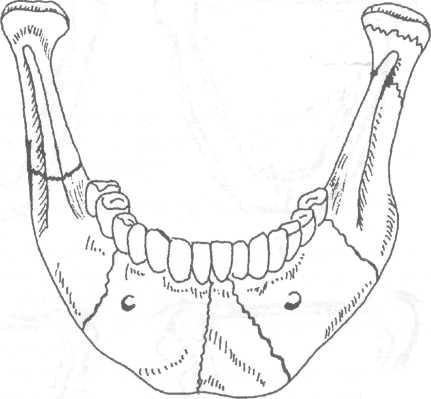

Рис. 17.3.1. Типичные места ("места слабости") переломов нижней челюсти.

В зависимости от сроков получения травмы переломы нижней челюсти бывают:

- свежие (до 10 дней);

- застарелые (от 11 до 20 дней);

- неправильно сросшиеся (более 20 дней).

В повседневной практике все переломы нижней челюсти классифицируются: по локализации, по характеру перелома, по направлению щели перелома.

По локализации:

A) - односторонние; - двусторонние;

Б) - одиночные; - двойные; - множественные;

B) - переломы тела челюсти (открытые, т.е. в пределах зубного ряда):

а) срединные (в области резцов);

б) ментальные (в области клыка и премоляров);

в) в области моляров;

г) в области угла челюсти (открытые и закрытые).

- переломы в области ветви челюсти (закрытые):

а) мыщелкового отростка (- основания; - шейки; - головки);

б) венечного отростка;

в) собственно ветви (продольные или поперечные).

По характеру перелома:

A) - полные; - неполные (субпериостальные);

Б) - без смещения отломков; - со смещением отломков

B) - линейный; - оскольчатый; - комбинированный;

Г) - изолированные;

- сочетанные (с черепно-мозговыми повреждениями, ранением мягких тканей, повреждением других костей).

В зависимости от направления щели перелома:

А) - щель перелома проходит перпендикулярно к продольной или горизонтальной оси тела челюсти;

- щель перелома проходит под острым углом (косая линия) к продольной или горизонтальной оси тела челюсти;

- щель перелома проходит параллельно к горизонтальной оси тела челюсти

(переломы в области собственно ветви, мыщелкового и венечного отростков нижней челюсти);

Б) - линия перелома проходит симметрично на наружной и внутренней компактной пластинках челюсти;

- линия перелома проходит несимметрично на наружной и внутренней компактной

пластинках челюсти;

В) - с наличием зуба в щели перелома (в щели перелома находится весь корень зуба или его пришеечная или верхушечная часть);

- при отсутствии зуба в щели перелома.

при отсутствии зуба в щели перелома.

Рис. 17.3.2. Возможные места переломов нижней челюсти (зигзагом указана локализация перелома): а) вид сбоку; б) вид спереди.

Нижняя челюсть имеет дугообразную форму. Перелом нижней челюсти может возникнуть в результате прогиба, перегиба и сжатия. Вследствие действия силы челюсть ломается в ее "слабых" местах (рис. 17.3.2-17.3.4).

Смещение отломков нижней челюсти происходит под действием приложенной силы, собственной тяжести отломков и под воздействием тяги мышц, прикрепленных к отломанным фрагментам. Действие тяги мышц проявляется при полных переломах нижней челюсти. При поднадкостничных переломах смещения отломков нет. Тяга мышц имеет решающее значение в смещении отломков. Движение челюсти осуществляется за счет воздействия двух групп мышц: поднимающих (задняя группа) и опускающих (передняя группа) нижнюю челюсть. Смещение отломков тем значительнее, чем больше прикрепленных мышц к фрагментам челюсти (рис. 17.3.5).

Рассмотрим мышцы, которые участвуют в движении нижней челюсти.

Задняя группа мышц (поднимающих нижнюю челюсть):

Собственно жевательная мышца (m.masseter) - начинается от нижнего края скуловой кости и скуловой дуги и прикрепляется к наружной поверхности ветви нижней челюсти (tuberositas masseterica). Пучки мышечных волокон направлены книзу и кнутри. При одностороннем сокращении мышцы нижняя челюсть смещается в сторону сокращения данной мышцы. При двустороннем ее сокращении нижняя челюсть притягивается к верхней, иначе говоря закрывается рот.

Височная мышца (m.temporalis) своим широким началом занимает все пространство височной ямы черепа, доходя вверху до linea temporalis. Мышечные пучки сходятся веерообразно и направлены от нижней челюсти кверху, кнаружи и несколько кзади. Образуют крепкое сухожилие, которое подходит под скуловую дугу и прикрепляется к processus coronoideus нижней челюсти. При сокращении височной мышцы нижняя челюсть поднимается кверху и смещается несколько кзади.

Медиальная крыловидная мышца (m.pterygoideus medialis) начинается в крыловидной ямке, направляется вниз и латерально, прикрепляется на внутренней поверхности угла нижней

челюсти. Мышечные волокна направлены кверху, кпереди и внутрь по отношению к нижней челюсти. При двустороннем сокращении этих мышц нижняя челюсть смещается вверх и выдвигается вперед. При одностороннем - челюсть смещается в сторону, противоположную сокращающей мышце.

Латеральная крыловидная мышца (m.pterygoideus lateralis) берет начало от нижней поверхности большого крыла клиновидной кости и от ее клиновидного отростка. Прикрепляется к шейке мыщелкового отростка, к сумке и диску височно - нижнечелюстного сустава. Мышца идет почти горизонтально. При одновременном сокращении обеих мышц происходит выдвигание нижней челюсти вперед. Если сокращается только одна мышца, то нижняя челюсть смещается вбок, т.е. в сторону, противоположную сокращающейся мышце.

Рис. 17.3.3. Схематичное изображение возникновения переломов нижней челюсти,

локализованных в месте приложения силы и в отдаленных участках (отраженных

переломов), при одностороннем направлении силы (указано стрелкой).

Рис. 17.3.4. Схематичное изображение возникновения переломов нижней челюсти при ее сжатии (удар направлен с двух сторон).

Рис. 17.3.5. Направление тяги мышц, прикрепляющихся к нижней челюсти: 1- rn.pteryg.lat, 2- m.pteryg.med., 3- m.temporalis, 4- m.masseter, 5- m.mylohyoideus, 6- m.geniohyoideus, 7- m.digastricus.

Передняя группа мышц (опускающих нижнюю челюсть):

Челюстно - подъязычная мышца (m.mylohyoideus) начинается от linea mylohyoidea на внутренней поверхности тела нижней челюсти и идет кнутри, вниз и несколько кзади. По средней линии левая и правая мышцы соединяются между собой и оканчиваются сухожильным швом, а в заднем отделе прикрепляются к телу подъязычной кости. Таким образом сокращаясь, эта мышца опускает нижнюю челюсть и смещает ее кзади.

Двубрюшная мышца (m.digastricus) состоит из двух брюшков, соединенных сухожилием, прикрепленным к телу и большому рожку подъязычной кости. Заднее брюшко начинается от сосцевидного отростка височной кости и идет книзу, кпереди и медиально, постепенно суживаясь к сухожилию, с помощью которого оно соединяется с передним брюшком. Переднее брюшко прикрепляется к двубрюшной ямке нижней челюсти. Сокращаясь, эта мышца опускает нижнюю челюсть и смещает ее кзади.

Подбородочно-подъязычная мышца (m.geniohyoideus) лежит над m.mylohyoideus сбоку от срединного шва. Начинается от spina mentalis нижней челюсти и направляется к телу подъязычной кости. При сокращении опускается нижняя челюсть и смещается кзади.

Подбородочно-язычная мышца (m.genioglossus) начинается от spina mentalis нижней челюсти и расходясь веерообразно прикрепляется к телу подъязычной кости и вплетается в толщу языка. Сокращаясь, она смещает нижнюю челюсть книзу и кзади.

Учитывая тягу ранее указанных мышц можно определить характер смещения отломков нижней челюсти (рис. 17.3.5). Величина смещения отломков зависит от локализации, характера и направления щели перелома.

Общая характеристика переломов нижней челюсти. Переломы костей челюстно - лицевой области составляют около 3% из числа повреждений костей скелета человека (Лурье Т.М., 1973, 1986). Переломы нижней челюсти встречаются от 60% до 90% из общего числа повреждений костей лицевого скелета (Вернадский Ю.И., 1973, 1985; Заусаев В.И., 1981; Кабаков БД, Малышев В.А., 1981; Робустова Т.Г., Стародубцев B.C., 1990; Тимофеев А.А., 1991, 1997 и др.). По данным Т.М. Лурье, наибольшее количество переломов нижней челюсти приходится на самую работоспособную возрастную группу населения, т.е. в возрасте от 17 до 40 лет (76%), а в детском возрасте - до 15%.

Около 75% переломов нижней челюсти проходят в пределах зубного ряда и являются открытыми, т.е. инфицированными (Кабаков Б.Д., Малышев В.А., 1981).

Чаще локализуются переломы нижней челюсти в области угла и подбородочного отдела, но могут встречаться в любом ее участке. Почти одинаково часто встречаются как односторонние, так и двусторонние переломы нижней челюсти (44% - односторонние, 49% - двусторонние).

Клиническая симптоматика неогнестрельных переломов нижней челюсти. Характер жалоб больного позволяют предположить наличие повреждения нижней челюсти и локализацию перелома. Жалобы обычно разнообразны и зависят от места перелома и его характера. Пострадавших, практически всегда, беспокоят боли на определенном участке нижней челюсти, которые резко усиливаются при ее движении, а особенно - при нагрузке на челюсть (жевании, откусывании). Часто больные жалуются на кровотечения из полости рта и нарушение прикуса (смыкания зубов - антагонистов). Может быть нарушена чувствительность кожи нижней губы и подбородка. Общие и местные жалобы больных изменяются в зависимости от характера травмы, наличия осложнений.

При осмотре лица больного следует обратить внимание на наличие асимметрии лица на поврежденной стороне (за счет отека, гематомы, инфильтрата и др.), а также на целостность наружных кожных покровов (ушибы, ссадины, раны) и их цвет (гиперемия, кровоизлияния в толщу кожи - кровоподтеки). Необходимо уточнить у пострадавшего время появления припухлости или изменения цвета кожи.

Обследование нижней челюсти нужно начинать с неповрежденной и заканчивать поврежденной стороной, передвигая кончики пальцев по заднему краю ветви и нижнему краю тела челюсти или наоборот. Выявляем неровности рельефа (костные выступы или дефекты кости) пальпируемых краев и места их наибольшей болезненности. Вводя кончики пальцев в наружный слуховой проход врач определяет амплитуду движения головки мыщелкового отростка в суставной впадине. Головку мыщелкового отростка можно пропальпировать и впереди козелка уха как в состоянии покоя, так и в движении, выявляя смещение головки, отсутствие ее подвижности при открывании рта.

Рис. 17.3.6. Пальпация нижней челюсти у пострадавшего с подозрением на ее перелом.

Рис. 17.3.7. Определение патологической подвижности нижней челюсти при ее переломе:

а, б) в ментальном отделе; в) в области угла.

Нарушение непрерывности (целостности) костной ткани нижней челюсти можно определить при пальпации (рис. 17.3.6-17.3.7), используя симптом непрямой нагрузки (симптом отраженной боли) -давление пальцами на подбородок вызывает появление болей в месте перелома нижней челюсти (тела, угла, ветви, мыщелкового отростка). При подозрении на перелом подбородочного отдела челюсти следует одновременно надавливать на углы челюсти, как бы пытаясь сблизить их. Может определяться нарушение болевой и тактильной чувствительности кожи нижней губы и подбородка (при повреждении нижнечелюстного нерва).

Осматривая

больного нужно определить наличие

изменений прикуса (зависит от степени

смещения отломков), смещение средней

линии в сторону перелома (по несовпадению

средней линии между центральными резцами

на верхней и нижней челюстях, а при их

отсутствии - по несовпадению положения

уздечки верхней и нижней губы). Имеется

ограничение амплитуды движений

(вертикальных и боковых) нижней челюсти.

При открывании рта подбородок может

смещаться в сторону перелома. Наблюдается

неправильное смыкание зубов верхней и

нижней челюстей (нарушение прикуса).

При срединном переломе нарушений прикуса

может не быть, но если будет смещение

отломков, то возникает так называемый

бугорковый

контакт - наклон

жевательных зубов в язычную сторону.

При одностороннем переломе нижней

челюсти в области тела или угла зубы

смыкаются на малом фрагменте. При

одностороннем переломе мыщелкового

отростка (со смещением отломков)

контактируют коренные зубы только на

стороне повреждения, а на здоровой

контакта нет. Наблюдается двухмоментное

смыкание з убов

- в

первую очередь смыкаются зубы -

антагонисты на поврежденной стороне,

а при продолжающемся подъеме челюсти

- и на поврежденной. При двустороннем

переломе в области тела или углов нижней

челюсти, а также мыщелковых отростков,

наблюдается открытый

прикус - отсутствие

контакта между фронтальными зубами.

Смыкаются зубы - антагонисты только в

области моляров с обеих сторон.

Изменение прикуса зависит от локализации

места перелома (односторонние или

двусторонние; одиночные, двойные или

множественные и др.), его характера (без

смещения или со смещением отломков,

полный или субпериостальный и др.).

убов

- в

первую очередь смыкаются зубы -

антагонисты на поврежденной стороне,

а при продолжающемся подъеме челюсти

- и на поврежденной. При двустороннем

переломе в области тела или углов нижней

челюсти, а также мыщелковых отростков,

наблюдается открытый

прикус - отсутствие

контакта между фронтальными зубами.

Смыкаются зубы - антагонисты только в

области моляров с обеих сторон.

Изменение прикуса зависит от локализации

места перелома (односторонние или

двусторонние; одиночные, двойные или

множественные и др.), его характера (без

смещения или со смещением отломков,

полный или субпериостальный и др.).

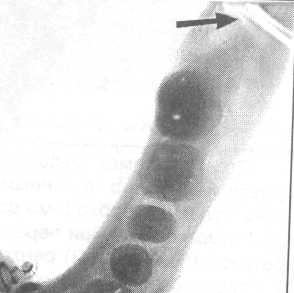

Рис. 17.3.8. Рентгенограмма больного с переломом нижней челюсти в ментальном отделе.

Осматривая полость рта обнаруживаются разрывы слизистой оболочки альвеолярного отростка (кровоточивость, покрыта налетом фибрина, и др..), кровоизлияния в область переходной складки, иногда с обнажением кости. Пальпаторно определяются острые костные края под слизистой оболочкой и наличие патологической подвижности челюсти. При смещении отломков челюсти иногда можно увидеть обнаженную шейку или корень зуба, который находится в щели перелома. Симптом подвижности отломков нижней челюсти определяется как по вертикали (вверх - вниз), так и по горизонтали (вперед - назад) и "на излом". При травматическом удалении зуба из щели перелома лунка будет выполнена кровяным сгустком или пустой, покрытой налетом фибрина. Может наблюдаться перелом зуба.

Для того, чтобы уточнить локализацию и характер перелома, степень смещения отломков, направление линии перелома, характер взаимоотношения зуба с щелью перелома необходимо провести рентгенографию нижней челюсти в обзорной (лобно - носовая укладка) и боковой (каждой половины челюсти) проекциях. Ортопантомография нижней челюсти позволяет на одном снимке увидеть все изменения, возникшие в результате травмы нижней челюсти, на всем ее протяжении. На рентгенограмме будет выявляться нарушение целостности костной ткани. Линия перелома проходит от края альвеолярного отростка до края нижней челюсти. В щели перелома может находиться зуб. При переломе тела нижней челюсти на рентгенограмме, сделанной в боковой проекции, щель перелома проходит несимметрично на наружной и внутренней компактной пластинках челюсти, т.е. линии повреждения (нарушения целостности) кости не совпадают. Этот симптом называется "симптомом раздвоения". Это создает ложное впечатление о наличии оскольчатого перелома тела нижней челюсти.

Рис. 17.3.9. Рентгенограмма больного Рис. 17.3.10. Рентгенограмма больного

с поперечным переломом собственно с переломом тела нижней челюсти.

ветви нижней челюсти.

Рис. 17.3.11. Рентгенограмма больного с продоль-ным переломом собственно ветви нижней челюс-ти.

Р ис.

17.3.12. Обзорная рентгенограмма

ис.

17.3.12. Обзорная рентгенограмма

нижней челюсти больного с переломом

венечного отростка.

Рис.

17.3.13.

Боковая рентгенограмма нижней

Рис.

17.3.14.

Боковая рентгенограмма нижней

Рис.

17.3.13.

Боковая рентгенограмма нижней

Рис.

17.3.14.

Боковая рентгенограмма нижней

челюсти больного с переломом венечного челюсти больного с двойным переломом в

отростка. области угла и поперечным (горизонтальным)

переломом восходящей ветви со смещением

отломков.

отломков.

Рис. 17.3.15. Рентгенограмма нижней челюсти больного с переломо - вывихом мыщелкового отростка.

При переломах мыщелкового отростка требуется проведение укладок по Шюллеру, по Пордесу или Парма, а в некоторых случаях для уточнения направления и степени смещения малого отломка необходимо сделать послойное исследование височно - нижнечелюстного сустава - томографию. При переломе нижней челюсти в ментальном отделе следует делать внутриротовой (прицельный) рентгеновский снимок. Переломы нижней челюсти, в разных ее отделах, довольно легко выявить на рентгенограммах (рис. 17.3.8-17.3.18).

На основании полученных данных клинико-рентгенологических обследований больного врач устанавливает диагноз и составляет план лечения пострадавшего.

a)

б)

в)

Рис. 17.3.16. Рентгенограмма нижней челюсти больных с переломом мыщелкового отростка:

а, б) со смещением отростка кнаружи;

в) со смещением отростка вовнутрь.

Рис. 17.3.17. Рентгенограмма нижней челюсти боль-ного с переломом в области угла. Щель перелома (указана стрелкой) проходит перпендикулярно к продольной оси тела челюсти.

Рис. 17.3.18. Рентгенограмма ниж-ней челюсти больного с переломом между вторым премоляром и пер-вым моляром. Щель перелома про-ходит несимметрично на наружной и внутренней компактной пластин-ках челюсти (симптом раздвоения).

Рис. 17.3.19. Смещение отломков нижней Рис. 17.3.20. Смещение отломков нижней

челюсти при срединном переломе. челюсти при переломе в ментальном отделе.

♦ Особенности смещения отломков нижней челюсти в зависимости от локализации перелома

Одиночные переломы нижней челюсти в подбородочном отделе характеризуются тем, что линия перелома может проходить как четко по средней линии, т.е. между центральными резцами (щель перелома идет от альвеолярного отростка вертикально вниз до нижнего края челюсти), так и может, начинаясь от края альвеолярного отростка между центральными резцами, отклоняться в правую или левую сторону и заканчиваться на нижнем крае челюсти в проекции второго резца, клыка или премоляра (косой перелом).

При срединном переломе размеры отломков нижней челюсти примерно одинаковые и находятся они в таком состоянии, когда тяга мышц на каждом фрагменте уравновешивается между собой. Смещение отломков происходит только во фронтальной плоскости и возникает так называемый бугорковый контакт - наклон малых и больших коренных зубов в язычную сторону. Это возникает в результате того, что мощная жевательная мышца (m.masseter) выворачивает кнаружи отломки нижней челюсти. Имеется расхождение фрагментов в нижнем отделе щели перелома, а внутренние углы режущих краев центральных резцов более плотно соприкасаются между собой (рис. 17.3.19). При косом переломе нижней челюсти в ментальном ее отделе образуются отломки неодинаковые по своему размеру. Большой фрагмент челюсти смещается вниз из-за тяги большего числа мышц, опускающих нижнюю челюсть, а меньший фрагмент смещается вовнутрь из-за сокращения латеральной крыловидной мышцы. Это приводит к нарушению прикуса - зубы на большом фрагменте не смыкаются, а на малом отломке - смещены кнутри и не соприкасаются в правильном положении с зубами антагонистами. Линия, проходящая между верхними и нижними центральными резцами (срединная линия) смещена в сторону перелома (рис. 17.3.20).

Рис. 17.3.21. Смещение отломков нижней челюсти (рисунки из книги Н.Н. Баженова, 1984):

а) при переломе в боковом отделе (между вторым премоляром и первым моляром);

б) при переломе в области угла;

Встречаются одиночные переломы тела нижней челюсти на боковом участке. В результате образуются два отломка, которые неодинаковые по своим размерам. Большой фрагмент челюсти в переднем ее отделе смещается вниз (сокращение мышц, опускающих нижнюю челюсть) и в сторону перелома (под действием латеральной и медиальной крыловидных мышц). Меньший отломок смещается кверху, кпереди и в язычную сторону (см. направление тяги мышц на рис. 17.3.5), а угол челюсти нижним ее краем выворачивается кнаружи. Линия между центральными резцами смещается в сторону перелома, зубная дуга сужается, прикус нарушается (рис. 17.3.21-а).

Перелом, проходя через нижнечелюстной канал приводит к повреждению нервно - сосудистого пучка (вплоть до его разрыва), что сопровождается соответствующей клинической симптоматикой (потеря чувствительности соответствующей половины нижней губы, выраженное кровотечение, обширные гематомы). Повреждение нижнечелюстного, щечного и подбородочного нервов приводит к частичному или полному выпадению болевой, тактильной и температурной чувствительности кожи и слизистой оболочки в области иннервации этих нервов. Наблюдается повышение порога электровозбудимости зубов в данной зоне иннервации. Кровотечение останавливается путем проведения репозиции и фиксации поврежденной челюсти. Согласно исследованиям Дружининой С.Н. (1971,1975) повреждение нервно - сосудистого пучка способствует замедлению процессов консолидации отломков. Переломы тела нижней челюсти всегда открытые (инфицированные), т.к. проходят в пределах зубного ряда.

При одиночных переломах в области угла нижней челюсти степень смещения отломков может быть различной. Большой отломок смещается книзу и в сторону перелома, а малый отломок - кверху и вовнутрь. При значительных смещениях фрагментов челюсти между ними могут внедриться мышечные волокна (интерпозиция мышцы).

Рис. 17.3.21: (продолжение): в) при двойном переломе в области подбородка;

г) при двустороннем переломе в области углов; д) при одностороннем переломе шейки мыщелкового отростка; е) при двустороннем переломе мыщелковых отростков.

Переломы могут быть как открытыми (в пределах зубного ряда), так и закрытыми (за пределами зубного ряда). Средняя линия смещается в сторону перелома, прикус нарушается (рис. 17.3.21-б).

Одиночные переломы ветви нижней челюсти. Встречаются переломы собственно ветви нижней челюсти, венечного и мыщелкового отростков (рис. 17.3.10-17.3.16).

Переломы собственно ветви могут быть продольными и поперечными. Значительных смещений отломков обычно не бывает. Поэтому и выраженных нарушений прикуса нет. При открывании рта средняя линия смещается в сторону перелома. Зубы - антагонисты контактируют на стороне повреждения.

Переломы венечного отростка встречаются редко, чаще при переломе скулового комплекса. Отломленный фрагмент челюсти (венечный отросток) смещается кверху, т.е. в направлении тяги височной мышцы. Изменений прикуса или смещения средней линии не происходит.

Переломы мыщелкового отростка могут быть в области его основания, шейки и головки. При односторонних переломах мыщелкового отростка нижняя челюсть на стороне повреждения подтягивается кверху (за счет тяги височной, жевательной и медиальной крыловидной мышц). В результате этого моляры на верхней и нижней челюсти плотно контактируют только на поврежденной стороне, а на противоположной стороне контакта нет. Средняя линия смещается в сторону перелома. При переломе мыщелкового отростка последний может смещаться кнаружи (линия перелома на наружной поверхности челюсти находится ниже, чем на внутренней) и кнутри (линия перелома на наружной поверхности челюсти проходит выше таковой на внутренней). Может быть перелом мыщелкового отростка с вывихом головки, что клинически характеризуется западением мягких тканей впереди козелка уха и отсутствием движений суставной головки в суставной впадине (нет синхронности в движениях суставных головок с обеих сторон).

При двусторонних переломах нижней челюсти отломки смещаются в зависимости от места локализации и расположения щели перелома, а также под действием тяги мышц, прикрепляющихся к челюсти. При двусторонних переломах нижней челюсти в области тела, углов, ветви и мыщелковых отростков средний отломок опускается вниз и смещается кзади. Это приводит к отсутствию контакта между фронтальными зубами, а контактируют лишь коренные зубы. То есть, возникает открытый прикус. Двусторонние переломы в области подбородочных отверстий со смещением отломков сопровождаются смещением языка кзади и нарушением функции глотания, а при повреждении челюстно - подъязычной мышцы - нарушается функция дыхания (рис. 17.3.21).