Тимофеев 1-3 том / том 2 / 15. НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ / 15.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

.doc15.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Неогнестрельные повреждения мягких тканей челюстно - лицевой области и шеи чаще являются следствием механической травмы. По нашим данным ( Украинский Центр челюстно -лицевой хирургии), изолированные травмы мягких тканей наблюдаются у 16% больных, обратившихся за неотложной помощью на травматологический пункт. Пострадавшими чаще являются мужчины в возрасте от 18 до 37 лет. Среди причин преобладает бытовая травма.

А.П. Агроскина (1986),по характеру и степени повреждения все травмы мягких тканей лица делит на две основные группы:

1) изолированные повреждения мягких тканей лица (без нарушения целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта - ушибы: с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта - ссадины, раны);

2) сочетанные повреждения мягких тканей лица и костей лицевого черепа (без нарушения целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта, с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта).

♦ Ушибы

Ушибы (contusio) - закрытое механическое повреждение мягких тканей без видимого нарушения их анатомической целостности. Возникают при воздействии на мягкие ткани тупого предмета с небольшой силой. Это сопровождается выраженным повреждением подлежащих тканей (подкожной клетчатки, мышцы) при сохранении целостности кожи. В подлежащих тканях наблюдается повреждения мелких сосудов, кровоизлияние, пропитывание (имбибиция) тканей кровью. Образуются кровоподтеки - кровоизлияния в толщу кожи или слизистой оболочки или гематомы - ограниченное скопление крови в тканях с образованием в них полости, содержащей жидкую или свернувшуюся кровь. Наличие рыхлой клетчатки способствует быстрому развитию и обширному распространению отеков, кровоподтеков и гематом.

Свежий кровоподтек окрашивает кожу в сине - багровый или синий цвет (поэтому он и называется синяком). Кровь в тканях свертывается, наблюдается гемолиз (распад) форменных элементов (эритроцитов) и восстановленный (бурого цвета) гемоглобин (дезоксигемоглобин -форма гемоглобина, в которой он способен присоединять кислород или другие соединения, например, воду, окись углерода) переходит в метгемоглобин, а затем постепенно трансформируется в вердогемоглобин (вердогемохромоген) зеленого цвета. Последний распадается и превращается в гемосидерин ( желтый пигмент).

Кровоподтек - это показатель прижизненное™ повреждения тканей. "Цветение" кровоподтека позволяет судить о давности травмы. Багрово - синюшный цвет кровоподтека сохраняется в течение 2-4 дней, на 5-6 сутки после травмы появляется зеленое окрашивание, на 7-8-10-е сутки - желтый цвет кожи. Через 10-14 дней (в зависимости от размеров кровоизлияния) кровоподтеки исчезают.

Размеры гематомы в челюстно - лицевой области могут быть различными - от небольших (несколько сантиметров в диаметре) до обширных (захватывающих половину лица с распространением на шею и верхнюю треть грудной клетки).

Гематома будет наполняться до тех пор, пока давление в сосуде не уравновесится с давлением в окружающих тканях. Величина гематомы зависит от следующих факторов: типа и размеров (диаметра) поврежденного сосуда (артерия или вена), величины внутри-сосудистого давления, размеров повреждения, состояния свертывающей системы крови, консистенции окружающих тканей (клетчатка, мышцы и др.).

Излившаяся в полость кровь подвергается следующим изменениям: из нее выпадает фибрин, форменные элементы распадаются и гемоглобин выходит из эритроцитов и постепенно превращается в гемосидерин. В центральной части гематомы накапливается гематоидин -желтовато - коричневый пигмент, представляющий собой несодержащий железа продукт распада гемоглобина.

Гематомы классифицируются в зависимости от ткани, где они расположены ( подкожные, подслизистые, поднадкостничные, межмышечные, подфасциальные), локализации (щечной, подглазничной, периорбитальной и других областей), состояния излившейся крови (ненагноившаяся гематома, инфицированная или нагноившаяся гематома, организовавшаяся или инкапсулированная гематома), отношения к просвету кровеносного сосуда ( непульсирующая, пульсирующая и распирающая).

Ушибы мягких тканей нередко могут сочетаться с повреждением костей лицевого скелета. Нарастание отека, невыраженные функциональные нарушения могут создать ложное представление об изолированности повреждения только мягких тканей. Для уточнения диагноза необходимо проведение рентгенологического исследования.

Лечение ушибов мягких тканей в первые два дня после травмы заключается в наложении холода (пузырь со льдом каждый час с перерывом на 15-20 минут ) на данную область. С третьего дня после травмы можно назначать тепловые процедуры (УФ- облучение в эритемной дозе, СОЛЛЮКС, УВЧ- терапия, ультразвук, фонофорез с йодом или лидазой, электрофорез анестетиков, парафинотерапия, согревающие компрессы и др.). На область ушибов можно назначать троксевазин (гель 2%), гепароид, гепариновую мазь, долгит - крем (крем, содержащий ибупрофен ) и другие мази.

При свежих гематомах мягких тканей ( в первые двое суток) показан холод, с 3-4 дня - тепловые процедуры. Гематомы вскрывают при их нагноении и инкапсулировании ( организовавшаяся гематома).

Лечебную физкультуру назначают со 2-3 дня после травмы. И.Н. Мишина (1986) указывает, что особое внимание должно быть уделено больным с гемартрозом височно-нижнечелюстного сустава, которым для профилактики ограничения функции показаны специальные упражнения для жевательных мышц.

В большинстве случаев при изолированных ушибах мягких тканей пострадавшие лечатся амбулаторно, а при сочетанных повреждениях (с костями лицевого скелета) - госпитализируются в челюстно - лицевые отделения.

♦ Ссадины

Ссадина - это ранение (механическое повреждение) поверхностных слоев кожи ( эпидермиса) или слизистой оболочки полости рта. Чаще всего возникают на выступающих частях лица - нос, подбородок, лоб, надбровные и скуловые области. Ссадины часто сопровождают ушибы мягких тканей, реже - раны лица и шеи. Занимают около 8% среди всех повреждений мягких тканей ( по данным нашей клиники). В заживлении ссадины выделяют следующие периоды: от образования ссадины до появления корочки (до 10-12 часов); зарастание дна ссадины до уровня неповрежденной кожи, а затем и выше (12-24 часа, а иногда до 48 часов); эпителизация (до 4-5 дней); отпадение корочки (на 6-8-10 сутки); исчезновение следов ссадины (на 7-14 сутки). Сроки заживления изменяются в зависимости от размеров ссадины. Заживление происходит без образования рубца.

Лечение ссадины заключается в обработке ее 1%-2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого или 3%-5% спиртовым раствором йода.

♦ Раны

Рана (vulnus) - нарушение целостности кожи или слизистой оболочки на всю их толщину (чаще и глубже лежащих тканей), вызванное механическим воздействием.

Раны делятся на поверхностные и глубокие, непроникающие и проникающие ( в полость рта и носа, верхнечелюстную пазуху, глазницу и др.).

В зависимости от вида и формы ранящего предмета различают раны: ушибленная (v.contusum); рваная (v.laceratum); резаная (v.incisum); колотая (v.punctum); рубленая (v.caesum); укушенная (v.morsum); размозженная (v.conquassatum); скальпированная.

Ушибленные раны - возникают от удара тупым предметом с одновременным ушибом окружающих тканей; характеризуются обширными зонами первичного и, особенно, вторичного травматического некроза. Наблюдаются в результате действия тупых предметов с небольшой ударяющей поверхностью при значительной силе удара в местах, близко расположенных к кости (надбровная и скуловая области, нижнеглазничный край, область подбородка и носа).

Р ана

имеет неровные края, кожа вокруг нее

гиперемирована и покрыта точечными

кровоизлияниями, имеются кровоподтеки,

а также возможна зона краевого некроза.

Наблюдается обильное кровотечение.

Часто происходит ее загрязнение. Умеренно

выражено зияние раны из-за растягивания

краев мимических мышц. При ударе в

область щеки, верхней и нижней губы, в

результате повреждения зубами, могут

образоваться раны на слизистой оболочке

. Таким образом раны инфицируются

микрофлорой ротовой полости. Истекающая

через рану слюна раздражает кожу.

ана

имеет неровные края, кожа вокруг нее

гиперемирована и покрыта точечными

кровоизлияниями, имеются кровоподтеки,

а также возможна зона краевого некроза.

Наблюдается обильное кровотечение.

Часто происходит ее загрязнение. Умеренно

выражено зияние раны из-за растягивания

краев мимических мышц. При ударе в

область щеки, верхней и нижней губы, в

результате повреждения зубами, могут

образоваться раны на слизистой оболочке

. Таким образом раны инфицируются

микрофлорой ротовой полости. Истекающая

через рану слюна раздражает кожу.

При ушибленных ранах выраженность и продолжительность болевых ощущений значительно резче, чем, например, при резаных ранах. Ушибленные раны лица часто сопровождаются переломами костей лицевого скелета (удар тупым предметом или копытом лошади, при падении и др.).

Рис. 15.2.1. Внешний вид больной с рваной раной мягких тканей дна полости рта, нанесенной бо-ром во время лечения зуба.

Рваная рана - рана, возникшая под влиянием перерастяжения тканей; характеризуется неправильной формой краев, отслойкой или отрывом тканей, значительной зоной их повреждения.

Раны образуются: при ударах неровными предметами, при падении, производственных или спортивных травмах и других случаях. Чаще встречаются ушибленно - рваные раны, которые характеризуются: неровными краями; неправильной формой; на краях видны мелкие обрывки тканей; наличием кровоизлияний вокруг ран и по их краям; разрывы тканей могут проникать на большую глубину, которая бывает неравномерной на всем протяжении раны. Часто эти раны сквозные ( проникающие), болезненные. В процессе их заживления наблюдается краевой некроз тканей. Рваные раны в стоматологической практике наблюдаются при ранении бором, щипцами для удаления зубов и другим мелким инструментарием (рис. 15.2.1).

Резаная рана - рана, нанесенная острым предметом; характеризуется линейной или веретенообразной формой, ровными параллельными краями и почти полным отсутствием первичного травматического некроза. В резаных ранах может преобладать длина над глубиной. Непосредственно после травмы раны обычно сильно кровоточат. Влияние микробного загрязнения незначительно. Резаные раны, даже если они не проходят через глубокие слои мягких тканей челюстно - лицевой области, довольно сильно зияют. Это происходит из-за ранения мимических мышц, которые сильно сокращаются и расширяют рану. Создается ложное представление о наличии дефекта тканей. На коже лица имеется большое число мелких мышечных волокон, которые своими окончаниями вплетаются в толщину кожи и при их сокращении (при ранении) возникает некоторое подвертывание краев раны вовнутрь. Для более точного их прилегания необходимо отсепарировать края раны (рис. 15.2.2).

Р

ис.

15.2.2

(а,

б). Внешний вид больного с ре-заной раной

носа, подглазничной, лобной, над-бровной

и скуловой областей, а также основа-ния

наружного уха (после наложения швов).

ис.

15.2.2

(а,

б). Внешний вид больного с ре-заной раной

носа, подглазничной, лобной, над-бровной

и скуловой областей, а также основа-ния

наружного уха (после наложения швов).

В стоматологической практике встречаются резаные раны при ранении языка , губы, щеки сепарационным диском, микробное загрязнение этих повреждений большое.

Колотая рана - рана, нанесенная острым предметом с небольшими поперечными размерами; характеризуется узким и длинным раневым каналом. Всегда имеется входное отверстие и раневой канал. Если ранение проникающее, то рана имеет и выходное отверстие. Расхождение краев раны незначительное, возможно образование гематом и карманов, которые не соответствуют величине наружной раны. В результате повреждения крупных сосудов ( наружная сонная артерия или ее ветви) может развиться значительное кровотечение. А при проникновении колотой раны в ротоглотку или трахею возможно возникновение аспирационной асфиксии. Колотые раны напоминают резаные, но в отличие от последних они имеют небольшие поперечные размеры и проникают на большую глубину. Наблюдаются при ударах бытовыми колющими предметами ( нож, шило, отвертка и др.), в стоматологической практике - элеватором. При ранении мягких тканей стоматологическим элеватором микробное загрязнение раны значительно выражено. Колотые раны неба часто нами наблюдались у детей в возрасте до 4-х лет ( при ранении карандашом или другими острыми предметами). При колотых ранах возможно внедрение инородного тела (рис. 15.2.3), что наблюдается и при огнестрельных ранах (рис. 15.2.4).

Рубленая рана - рана от удара тяжелым острым предметом. Имеют щелевидную форму, характеризуются большой глубиной. В отличие от резаных ран имеют более обширное повреждение мягких тканей и краев раны. Чаще всего эти повреждения сопровождаются переломами костей лицевого скелета и могут быть проникающими в полости (рта, носа, глазницы, черепа, верхнечелюстную пазуху). Переломы костей обычно оскольчатые. Микробное загрязнение обычно выраженное. Нередко сопровождается нагноением ран, развитием посттравматического гайморита и другими воспалительными осложнениями. Поэтому при проведении первичной хирургической обработки раны следует удалить все костные осколки и провести тщательную антисептическую обработку. На первый план выступают посттравматические осложнения, поэтому лечение больных необходимо направить на борьбу с ними (рис. 15.2.5).

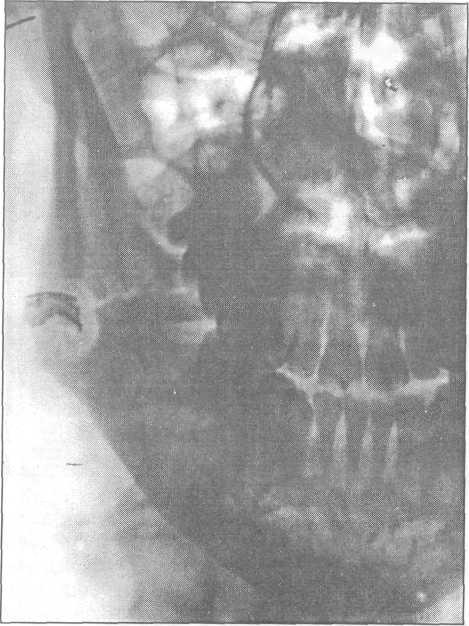

Рис. 15.2.3 (а, б). Рентгенограммы черепа больного с инородным телом (швейная игла)

мягких тканей надбровной области.

а

)

)

Рис. 15.2.4. Обзорная (а) и боковая (б) рентгенограммы нижней челюсти у больного с огнестре-льным ранением. Имеется инородное тело (само-дельная пуля) в мягких тканях околоушной об-ласти, перелом нижней челюсти в области угла. Вокруг инородного тела - разрежение костной

ткани округлой формы.

Рис. 15.2.5 (а, б, в). Внешний вид больной с рубленой раной челюстно - лицевой области (через 2 месяца после производственной травмы).

Укушенная рана - рана, нанесенная зубами животного или человека; характеризуется инфицированностью, неровными и раздавленными краями.

Чаще наблюдаются в области носа, уха, губ, щек, брови. Особенность повреждений (при укусах человека) - это инфицирование за счет микрофлоры полости рта, а также присоединение вторичной инфекции или загрязнение раны. При сжатии зубов возможна травматическая ампутация тканей. Если человека укусило животное, то рана всегда загрязнена патогенной микрофлорой. Возможно заражение бешенством, особенно при укусах диких животных, поэтому этим пострадавшим необходимо проведение курса антирабических прививок. Раны от укусов животных характеризуются обширностью повреждения и, нередко, травматической ампутацией тканей. Края раны раздавленные, в последующем часто некротизируются, заживление медленное из-за инфицированности повреждения (рис. 15.2.6).

Рис. 15.2.6. Внешний вид больной (а, б) с укушенной раной носа и травматической ампутацией тканей. Вид больной (в) после проведения пластической операции (до снятия швов).

Размозженная рана - рана, при нанесении которой произошло раздавливание и разрыв тканей (взрывы). Характеризуется обширной зоной первичного травматического некроза, частым повреждением костей лицевого скелета, раны обычно проникающие (в полость рта или носа, глазницу, верхнечелюстную пазуху). Нередко повреждаются глубокорасположенные ткани и органы (слюнные железы, глазное яблоко, гортань, трахея, язык, зубы) и крупные сосуды, нервы. Возникают обильные кровотечения, возможна асфиксия.

Скальпированная рана - рана с полным или почти полным отделением обширного лоскута кожи. Встречается, в основном, на выступающих участках лицевого скелета (нос, лоб, скуловая область, подбородок и др.). Характеризуется микробной инфицированностью и внедрением инородных частиц (песок, уголь и др.) в ткани. Заживление происходит под кровяной коркой, которая образуется на раневой поверхности.

♦ Особенности клинической картины ран мягких тканей в зависимости от их локализации

При повреждении слизистой оболочки полости рта сразу же обращает на себя внимание то, что имеется несоответствие величины раны на коже (больших размеров) и слизистой оболочки (меньших размеров).Это возникает из-за того, что слизистая оболочка очень подвижная и эластичная, поэтому она растягивается и края ее сближаются, а размер раны быстро уменьшается.

При повреждении тканей приротовой области слизистая оболочка травмируется острыми краями зубов или поломавшимися пластмассовыми зубными протезами. Это чаще всего наблюдается в области губ и щек. Раны обильно кровоточат и всегда инфицированы. При дефектах слизистой оболочки внутренней и наружной поверхности альвеолярного отростка тела челюсти, а также твердого нёба сблизить ее не удается, т.к. она плотно спаяна с надкостницей. Ранение слизистой оболочки в ретромолярной области или зева, а также дна полости рта вызывает обильное кровотечение и быстрое развитие отека с соответствующей клинической симптоматикой (боли при глотании, открывании рта, движении языком). Возможно развитие инфекционного осложнения - флегмон (аэробных и анаэробных).

У взрослых (при падении на лыжную палку) и у детей (травма карандашом и др.) возможно ранение мягкого неба. Благодаря подвижности мягких тканей данные раны довольно легко можно сшить.

Рис. 15.2.7. Внешний вид больных с посттравматическим Рубцовым выворотом нижнего века:

а) вид спереди; б) вид сбоку; в) вид спереди.

Врач - стоматолог может нанести глубокую рану в области мягких тканей дна полости рта, языка и щеки как бором (во время лечения зубов), так и сепарационным диском (при подготовке зубов к протезированию). При ранении сепарационным диском тканей подъязычной области можно повредить язычную артерию или вену, что будет сопровождаться обильным кровотечением. Если остановить кровотечение путем перевязки поврежденного сосуда (в ране или вокруг нее) не представляется возможным, то прибегаем к перевязке сосуда на протяжении (язычной артерии в треугольнике Пирогова или наружной сонной артерии). Раны всегда инфицированы. Поэтому при ранении языка быстро развивается отек, который может привести к асфиксии. Возможно ранение выводного протока поднижнечелюстной железы, паренхимы подъязычной железы, язычного нерва.

Ранение языка может наблюдаться при падении человека (прикусывании языка зубами) или во время эпилептических припадков, при травмах рыболовным крючком и др. Данные раны имеют зияющий или рваный вид, резко болезненные (как при движении языком - разговоре, приеме пищи, так и в покое). Уже через 10-12 часов раны покрываются налетом фибрина (сальный, белесоватый). Изо рта появляется неприятный запах (из-за плохого очищения слизистой оболочки рта).

При повреждении верхней и нижней губы отмечается зияние краев раны. Отсутствие герметического смыкания губ в результате повреждения круговой мышцы. При повреждении периферических ветвей лицевого нерва движение губы нарушается. Чаще раны бывают проникающими и загрязняются содержимым полости рта (слюной, пищей).

Ранение мягких тканей поднижнечелюстной области может сопровождаться обильным кровотечением, т.к. здесь находятся крупные сосуды (лицевая артерия и вена). Возможно повреждение поднижнечелюстной железы, а также краевой веточки лицевого нерва. При ранении мягких тканей шеи может повреждаться сонная артерия (общая, наружная), а в некоторых случаях гортань и трахея. При повреждении ушно-височного нерва (околоушно-жевательная область) может возникнуть аурикулотемпоральный синдром (см. главу "Заболевание слюнных желез").

Ушибленные раны периорбитальной области могут нарушать движение век, а травмы век нередко приводят к рубцовым их выворотам или образованию эпикантуса - вертикальной кожной складки, прикрывающей медиальный угол глазной щели (рис. 15.2.7).

При травматических повреждениях околоушно-жевательной области возможно ранение щечных веточек лицевого нерва, а при глубоких ранах - паренхимы околоушной железы или ее протока. Характерный клинический симптом, указывающий на ранение слюнной железы - из раны выделяется слюна или повязка обильно промокает слюной, количество которой увеличивается при приеме слюногонной пищи. Заживление раны нередко заканчивается формированием слюнных свищей, для устранения которых необходимо консервативное или хирургическое лечение (см. раздел " Осложнения при операциях на слюнных железах").

При ранениях мягких тканей скуловой области, особенно глубоких, может возникнуть так называемый "скуловой синдром" - понижение чувствительности кожи на соответствующей щеке в зоне иннервации скулолицевой и скуловисочной веточек второй ветви тройничного нерва, параличи глазных и отдельных мимических мышц.

♦ Патогенез раневого процесса

Принято различать две фазы (стадии) раневого процесса: сосудистую и клеточную.

Обязательным компонентом раневого процесса является инфильтрация тканей нейтрофильными лейкоцитами, моноцитами и лимфоцитами, что обеспечивается эмиграцией клеток через стенку сосудов. Факторами, которые способствуют повышению проницаемости сосудистой стенки являются медиаторы воспаления.

Важную роль на протяжении всего раневого процесса играют макрофаги - это фагоцитирующие клетки, которые кроме микробов удаляют и большую часть некротизированных клеток. Макрофаги способны секретировать факторы, усиливающие пролиферацию фибробластов и синтез коллагена.

Фибробласты перемещаются к раневой поверхности вместе с ростом сосудов. Не выходя за пределы здоровой ткани отграничивают лейкоцитарный вал. Между фибробластами образуются тонкие цитоплазматические тяжи, которые соединяют одну клетку с другой. Формируется фибробластический синцитий. Новообразованные сосуды врастают в фибробластические слои одновременно с их образованием. Так образуется грануляционная ткань (молодая соединительная ткань), которая постепенно заполняет раневой дефект.

Процесс заживления раны, многими авторами представляется как динамическая саморегулирующая система со стереотипной кинетикой:

Альтерация ( повреждение) → Медиаторная и микроциркулярная реакция → Экссудация и эмиграция клеток через сосуды → Очищение от продуктов распада → Пролиферация фибробластов и рост сосудов → Созревание и фиброзное превращение грануляционной ткани → Реорганизация и инволюция рубца.

Это звенья единого причинно - следственного механизма, где каждая предыдущая стадия подготавливает и запускает последующую.