Тимофеев 1-3 том / том 2 / 23. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ / 23.2. ОСТРЫЕ СИАЛАДЕНИТЫ

.docНедостаточная эффективность консервативной терапии больных хроническим лимфогенным паротитом приводит к необходимости применения оперативного метода его лечения (субтотальная паротидэктомия с сохранением лицевого нерва), т.к. больного беспокоят частые рецидивы (обострения) заболевания, функция железы страдает (имеются выраженные деструктивные изменения ткани железы) и она становится источником хронической инфекции в организме. При хроническом лимфогенном сиалодохите проводятся реконструктивные операции на околоушном протоке.

Прогноз при лимфогенном паротите не всегда благоприятный. При благоприятном исходе заболевания наблюдается полное клиническое выздоровление (отсутствие симптомов болезни, нормализация показателей сиалометрии и восстановление паренхимы железы по данным сиалографии). Если этого не происходит, то процесс переходит в хроническую форму с последующими обострениями хронического течения заболевания и деструктивными изменениями ткани железы.

♦ Контактный сиаладенит

Острый

контактный сиаладенит возникает

как переход воспалительного процесса

контактным путем из окружающих

слюнную железу (околоушную, поднижнечелюстную

и подъязычную) анатомических областей

при гнойно - воспалительных процессах

в мягких тканях (тяжелом течении флегмоны

околоушно-жевательной и щечной областей

или окологлоточного пространства,

снижении реактивности организма,

недостаточном или неправильном вскрытии

гнойника и т.д.). Следует отметить, что

контактный сиаладенит встречается

значительно чаще, чем диагностируется.

Это связано с тем, что больной получает

медикаментозную терапию по поводу

лечения основного заболевания

(флегмоны), а это приводит к излечению

сиаладенита. Односторонний характер

поражения слюнной железы подтверждает

контактный путь распространения

воспаления. A.M.

Солнцев и соавт. (1991) наблюдали контактный

сиаладенит при нагноении врожденных

бранхиогенных кист околоушной области.

Авторы указывают на склонность перехода

заболевания в хроническую стадию, что

связано с длительным присутствием в

о кружающих

железу мягких тканях гнойно -

воспалительного очага.

кружающих

железу мягких тканях гнойно -

воспалительного очага.

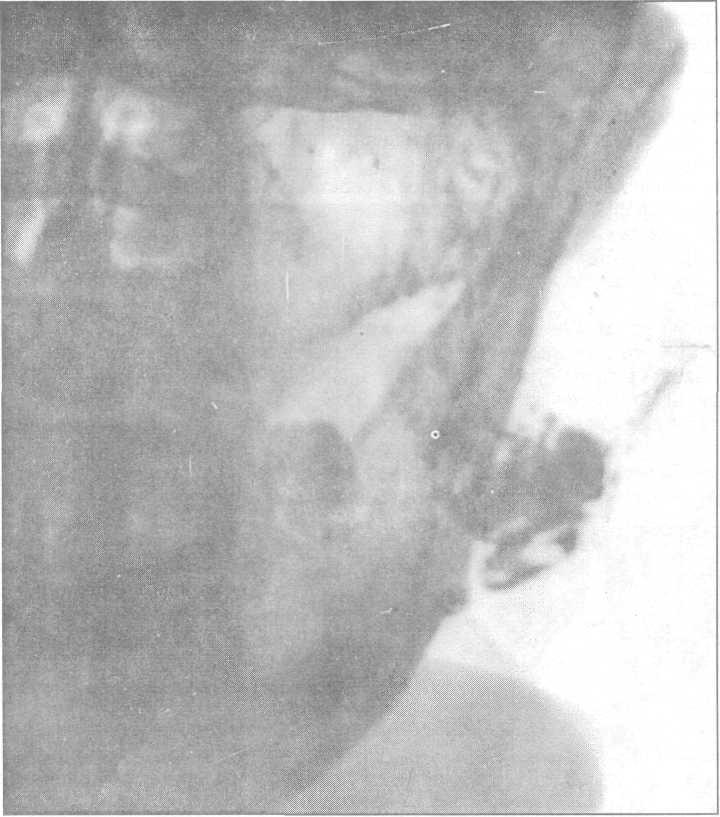

Рис. 23.2.7. Сиалограм-ма больного с контакт-ным сиаладенитом око-лоушной железы. В па-ренхиме наблюдается скопление рентгеноко-нтрастной массы боль-ших размеров и непра-вильной формы. Рент-генснимок сделан в прямой проекции.

Клиника. Острый серозный контактный сиаладенит в начальной стадии заболевания протекает с незначительным припуханием железы и снижением слюноотделения. Изменений со стороны выводного протока нет. Сиалограмма в норме. Его нужно рассматривать, как перифокальную реакцию в железе при флегмоне смежной со слюнной железой анатомической области. И.Ф. Ромачева и соавт. (1987) подтверждают начало развития сиаладенита при помощи изменений цитологического состава слюны. При прогрессировании воспалительного процесса железа уплотняется и появляется ее резкая болезненность, функция резко снижается, а при массировании выводного протока появляется мутная слюна (с примесью гноя). После ликвидации воспалительных явлений в области гнойного очага (флегмоны) припухлость и болезненность железы уменьшается, а состав слюны нормализуется. Довольно часто острый гнойный контактный сиаладенит может переходить в хроническую форму заболевания, т.к. возникает на фоне длительно существующего гнойно - воспалительного процесса. Сиалограмма характерная (рис. 23.2.7).

Хронический контактный сиаладенит встречается только в околоушной железе. В толще мягких тканей пальпируется плотный и малоболезненный инфильтрат, который напоминает опухолеподобное образование. Имеется контрактура нижней челюсти, могут быть внеротовые и внутриротовые свищи с гнойным отделяемым. На коже - послеоперационные рубцы от ранее вскрытых гнойников. Слюну при массировании выводного протока чаще всего получить не удается, а устье его неизменено. При проведении рентгенографии нижней челюсти нередко можно обнаружить остеомиелитический очаг в кости.

При обострении воспалительного процесса припухлость и болезненность железы увеличивается, при массировании протока можно получить каплю гноя. Нарастают симптомы интоксикации.

Лечение острого серозного контактного сиаладенита заключается в противовоспалительной медикаментозной терапии основного заболевания, ликвидации невскрытых (нераспознанных) гнойных очагов и затёков, устранении застойных явлений в железе путем проведения массажа (самомассажа), назначении слюногонной диеты или 1% раствора пилокарпина гидрохлорида внутрь, а при появлении гнойного экссудата рекомендуется промывание железы антибактериальными препаратами (см. ранее). Расплавление паренхимы железы (рис. 23.2.7) является показанием к хирургическому лечению.

Профилактикой развития острого контактного сиаладенита является своевременное вскрытие флегмон мягких тканей, правильное их дренирование и адекватное медикаментозное лечение. Если диагностированы начальные проявления сиаладенита, то необходимо раннее назначение массажа и слюногонной диеты.

♦ Сиаладенит, вызванный внедрением инородного тела в проток железы

Острый обтурационный сиаладенит, вызванный внедрением инородного тела в выводной проток большой слюнной железы чаще встречается в поднижнечелюстной железе, реже - в околоушной. Больные обычно довольно точно могут указать момент внедрения инородного тела (соломинка или др.) в проток железы, т.к. они ощущают укол под языком или в слизистую оболочку щеки.

В первые дни после внедрения инородного тела припухлость может почти не беспокоить больного (имеется лишь небольшая отечность в области железы). Вокруг инородного тела (в стенке протока) появляется воспалительная реакция.

Через короткий промежуток времени больной отмечает, что во время приема пищи у него появляются боли и припухлость в соответствующей железе. Спустя несколько часов припухлость уменьшается или полностью исчезает. При виде пищи или во время еды боль и припухлость железы проявляются вновь. Пальпируя пораженную железу можно отметить, что она уплотнена и редко болезненна. В некоторых случаях, при массировании протока, можно получить гнойную слюну. Клиническая картина данного сиаладенита очень сходна с калькулезным. Инородное тело может стать центром образования слюнного камня (А.В. Клементов, 1960, 1975; И.Ф. Робустова и соавт., 1987).

Для уточнения диагноза A.M. Солнцев и соавт. (1991) рекомендуют проведение сиалографии соответствующей железы водорастворимым рентгеноконтрастным веществом. На сиалограмме можно обнаружить дефект заполнения протока дистальнее инородного тела (фаза заполнения протоков), в фазе заполнения паренхимы рентгеноконтрастное вещество "обтекает" инородное тело вблизи стенок протока, а проток позади препятствия выглядит расширенным (дилатированным).

В дальнейшем пораженная железа может нагноиться, т.е. развивается клиническая картина острого гнойного сиаладенита (припухлость и болезненность железы увеличиваются, отделяемого из протока нет, при пальпации определяется плотный и резко болезненный воспалительный инфильтрат, появляются симптомы интоксикации).

При вскрытии выводного протока железы может быть обнаружено инородное тело, которое выделяется с большим количеством застойной или гнойной слюны. Возможно самопроизвольное вскрытие гнойника. Медикаментозное лечение этого сиаладенита такое же, как и других острых воспалений слюнных желез.

Е сли

инородное тело удалить не удалось,

то воспаление переходит в хроническую

форму с последующими рецидивами

заболевания, что требует более

радикального лечения - удаления

железы. При морфологическом исследовании

можно обнаружить кистовидное расширение

протоков с перифокальными воспалительными

инфильтратами (рис. 23.2.8).

сли

инородное тело удалить не удалось,

то воспаление переходит в хроническую

форму с последующими рецидивами

заболевания, что требует более

радикального лечения - удаления

железы. При морфологическом исследовании

можно обнаружить кистовидное расширение

протоков с перифокальными воспалительными

инфильтратами (рис. 23.2.8).

Рис. 23.2.8. Патогистологический препарат при обтурационном сиаладените. Кистовидное расши-рение внутрижелезистых протоков, наличие пери-фокальных инфильтратов в паренхиме железы. Окраска гематоксилин - эозином. Ув. х 150.