Тимофеев 1-3 том / том 2 / 23. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ / 23.5. СИНДРОМЫ С ПОРАЖЕНИЕМ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

.doc23.5. СИНДРОМЫ С ПОРАЖЕНИЕМ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

При системных заболеваниях организма может возникать поражение слюнных желез (чаще околоушной). Эта группа включает заболевание различного генеза. Они имеют один общий признак - это поражение одной или нескольких, а в некоторых случаях - всех больших слюнных желез.

♦ Синдром Шегрена

В 1925 г. Gougerot обратил внимание, что сухость слизистой оболочки полости рта сопровождается сухостью других слизистых оболочек.. В 1927 г. Houwer обнаружил связь ксеростомии с полиартритом и сухим кератоконъюктивитом. В 1933 г. шведский офтальмолог Sjogren описал все эти признаки вместе с проявлением паротита.

Этиология синдрома Шегрена до настоящего времени полностью не изучена. Многочисленными исследованиями показано, что ведущая роль в патогенезе заболевания принадлежит аутоиммунным нарушениям. Чаще болеют женщины в возрасте более 50 лет, хотя так же выявлено заболевание в возрасте 30-40 лет у женщин с овариальной недостаточностью.

Клиника. Заболевание проявляется недостаточностью всех желез внешней секреции. Ведущим стоматологическим симптомом является: рецидивирующая припухлость в околоушных областях (реже с одной стороны); сухость слизистой оболочки полости рта - ксеростомия; сухость губ; множественный, преимущественно, пришеечный кариес зубов. У больных имеется ксерофтальмия - сухость глаз, светобоязнь, ощущение "засыпанного песка" в глазах, плач без слез, частые конъюктивиты. Кроме этих симптомов у больных должен быть ревматоидный артрит, а также могут быть - ринит, фаринготрахеобронхит, вульвит, вагинит, сухость потовых и сальных желез кожи, ксеродермия, гастриты с пониженной кислотностью и др.

П ри

осмотре больного имеется увеличение

больших слюнных желез, чаще околоушных

(рис. 23.5.1). Кожа над припухлостью в цвете

не изменена, собирается в складку. При

пальпации железа плотная, бугристая,

безболезненная или малоболезненная.

Открывание рта свободное. Слизистая

оболочка полости рта сухая. Устья

выводных протоков расширены, зияют. При

массировании железы из протока выделяется

умеренное количество вязкой слюны (в

начальной стадии)

или несколько капель вязкой слюны (в

клинически выраженной стадии)

или слюны получить невозможно (в

поздней стадии).

ри

осмотре больного имеется увеличение

больших слюнных желез, чаще околоушных

(рис. 23.5.1). Кожа над припухлостью в цвете

не изменена, собирается в складку. При

пальпации железа плотная, бугристая,

безболезненная или малоболезненная.

Открывание рта свободное. Слизистая

оболочка полости рта сухая. Устья

выводных протоков расширены, зияют. При

массировании железы из протока выделяется

умеренное количество вязкой слюны (в

начальной стадии)

или несколько капель вязкой слюны (в

клинически выраженной стадии)

или слюны получить невозможно (в

поздней стадии).

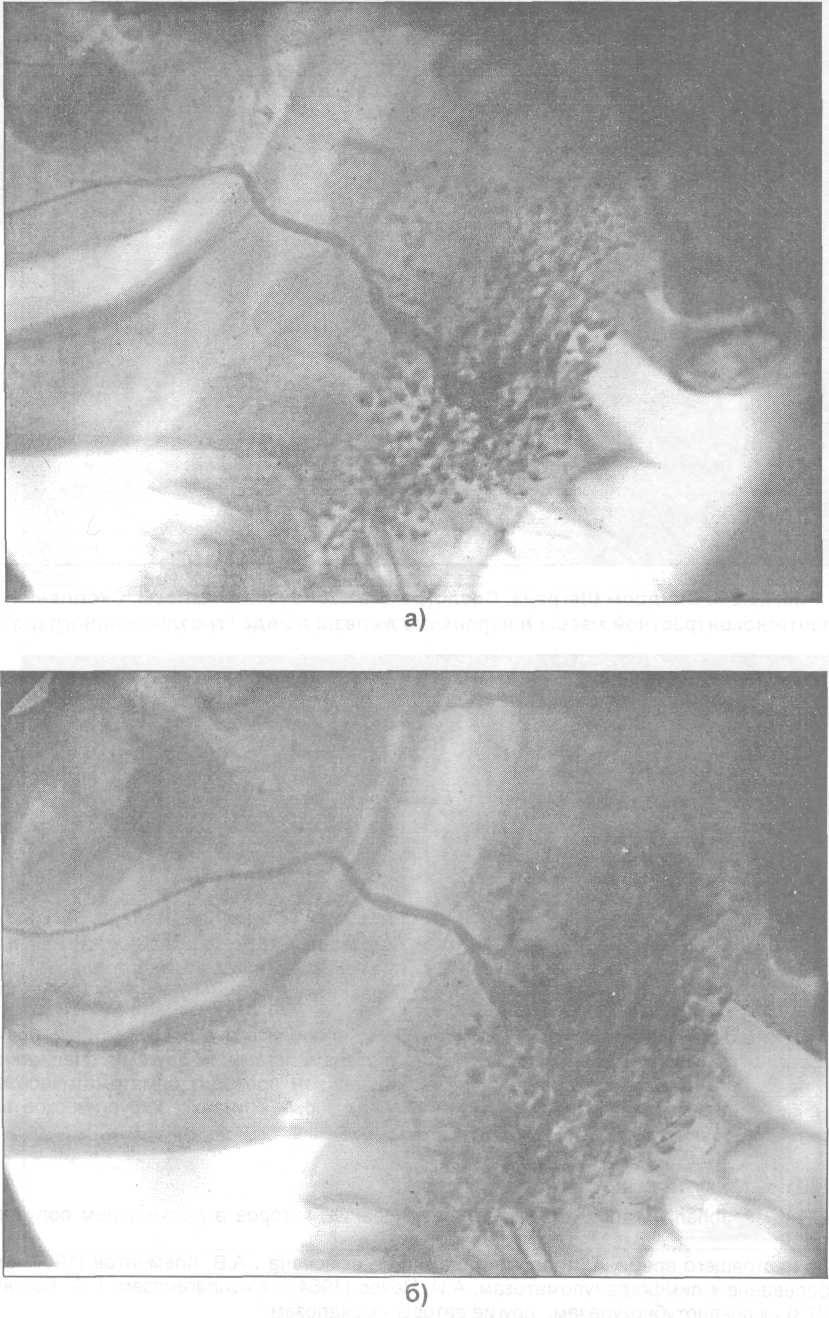

Рис. 23.5.1. Внешний вид больной с синд-ромом Шегрена (а). Сиалограммы правой (б) и левой (в) околоушных желез этой же больной.

Рис. 23.5.1. (продолжение).

Рис. 23.5.2. Синдром Шегрена. Сиалограмма околоушной железы. Фаза заполнения паренхимы (а). Фаза резорбции и опорожнения (б).

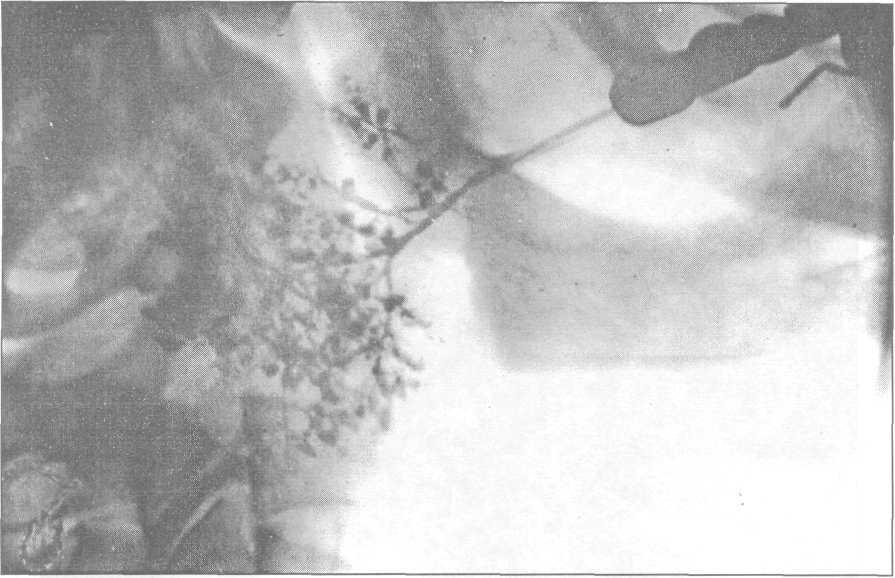

При проведении сиалометрии - гипо- или асиалия. На сиалограмме - скопление в паренхиме железы рентгеноконтрастных веществ в виде округлых пятен размером 1-2 мм и более (в виде "гроздьев винограда"). Главный выводной проток и внутрижелезистые протоки I и I! порядка сохраняли правильное строение (рис. 23.5.1 - 23.5.3). В поздней стадии заболевания размеры полостей увеличиваются, появляется деформация всех протоков. По мнению B.C. Колесова (1986) микроскопическое исследование является одним из наиболее информативных тестов диагностики синдрома Шегрена. В качестве объекта для биопсии следует использовать околоушную железу или малые слюнные железы полости рта, в частности, нижней губы.

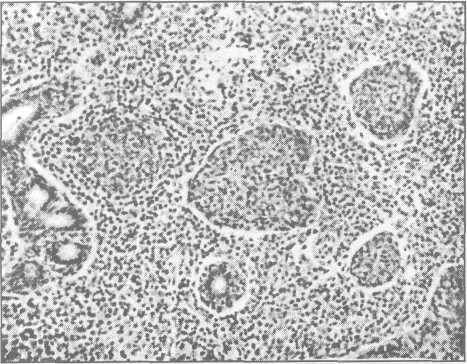

Патогномоничным признаком заболевания служит более или менее выраженное замещение паренхимы железы лимфоидной тканью с характерными изменениями системы выводных протоков, заключающимися в пролиферации эпителия и миоэпителия. Степень поражения железы нарастает по мере прогрессирования процесса (рис. 23.5.4).

Рис. 23.5.3. Синдром Шегрена. Сиалограмма околоушной железы. Скопление рентгеноконтрастной массы в паренхиме железы в виде "гроздьев винограда".

Рис. 23.5.4. Синдром Шегрена. Микрофото. Вы-раженная пролиферация эпителия протоков с об-литерацией просвета. Окраска гематоксилин - эозином. Ув.: х 140.

Лечение больных синдромом Шегрена должно проводиться в содружестве с врачами -ревматологами, аллергологами, иммунологами, офтальмологами и другими специалистами. Врач - стоматолог выявляет заболевание, а в дальнейшем проводит симптоматическое ( направленное на повышение слюноотделения), а в некоторых случаях - хирургическое вмешательство.

♦ Болезнь Микулича

В 1892 г. Johann Mikulicz описал это заболевание, которое в дальнейшем получило его имя.

До настоящего времени этиология болезни не выяснена. А.В. Клементов (1967) относит это заболевание к лимфогрануломатозам, А.И. Пачес (1964) - к коллагенозам, Р.А. Балон и соавт. (1973) - к псевдотуберкулезам, другие авторы - к сиалозам.

Клиника.. Характеризуется медленным увеличением (припуханием) всех слюнных и слезных желез. Часто в процесс вовлекаются и слизистые железы щек и языка. Болезнь продолжается годами. Поздние осложнения - атрофия слюнных желез с ксеростомией и ксерофтальмией. Сиалографические изменения напоминали таковые при синдроме Шегрена (рис.23.5.5).Окончательный диагноз можно установить после гистологического исследования биоптата слюнных желез - это замещение паренхимы железы лимфоидной тканью.

Диагностика, Дифференциальную диагностику нужно проводить с синдромом Микулича. Под этим названием объединяются различные заболевания, которые клинически характеризуются припухлостью в области слюнных желез. При синдроме Микулича поражаются внутрижелезистые лимфатические узлы. Причиной могут являться заболевания крови (лимфолейкоз), гемобластозы, туберкулез, саркоидоз, метастазы злокачественных опухолей и др. Диагноз синдрома Микулича правомерен только как первичный, требующий всестороннего обследования больного и установления истинного диагноза.

Лечение. Терапевтический эффект может быть достигнут при помощи противовоспалительного курса лучевой терапии, которая способна подавлять развитие лимфоидной ткани в железах (A.M. Солнцев и соавт., 1991).

Рис. 23.5.5. Болезнь Микулича. Сиалограммы околоушной (а) и поднижнечелюстной (б) желез.

♦ Саркоидоз слюнных желез

Синоним: синдром Хеерфордта. Заболевание описано в 1909 г. датским офтальмологом C.F. Heerfjrdt. Саркоидоз слюнных желез - это один из клинических вариантов общего заболевания -саркоидоза.

С аркоидоз

-

хроническая болезнь неясной этиологии,

характеризуется поражением лимфатической

системы, внутренних органов и кожи с

образованием специфических гранулем.

Синонимами саркоидоза являются:

болезнь

Бека, болезнь Бенье-Бека- Шауманна,

гранулематоз доброкачественный,

хронический эпителиоидно-клеточный

ретикулоэндотелиоз, доброкачественный

лимфогранулематоз.

аркоидоз

-

хроническая болезнь неясной этиологии,

характеризуется поражением лимфатической

системы, внутренних органов и кожи с

образованием специфических гранулем.

Синонимами саркоидоза являются:

болезнь

Бека, болезнь Бенье-Бека- Шауманна,

гранулематоз доброкачественный,

хронический эпителиоидно-клеточный

ретикулоэндотелиоз, доброкачественный

лимфогранулематоз.

Рис. 23.5.6. Саркоидоз околоушной железы. Микрофото. Многоядерные клетки типа Пирого-ва - Лангханса. Окраска гематоксилин - эозином. Ув.: х 250.

Синдром встречается у лиц среднего возраста, чаще у женщин. Характеризуется рецидивирующим воспалением обеих околоушных желез (в редких случаях припухает одна железа), иридоциклитом (воспалением радужки и ресничного тела), парезом лицевого нерва. Эта триада протекает на фоне волнообразной (ундулирующей) лихорадки (характеризуется чередованием периодов повышения и снижения температуры тела на протяжении нескольких дней). В нашей клинике саркоидоз слюнных желез наблюдали у 6 больных (A.M. Солнцев и соавт., 1991). Поражение слюнной железы протекало по типу рецидивирующего сиалоденита. У больных имелась сухость в полости рта. Отмечалось снижение слюноотделения. Сиалограммы отличались полиморфизмом, но чаще всего напоминали паренхиматозный паротит. Гистологическое исследование - замещение ацинусов железы эпителиоидными клетками (рис.23.5.6) со светлой ацидофильной цитоплазмой, округлыми или овальными ядрами. Формировались гранулемы, в которых встречались единичные гигантские многоядерные клетки Пирогова - Лангханса. По периферии клетки окружены макрофагами и лимфоцитами.

Функция стоматолога заключается только в выявлении саркоидоза слюнных желез, а медикаментозное лечение осуществляют во фтизиатрическом отделении. Больным назначают длительные курсы терапии кортикостероидами.

♦ Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

Заболевание относится к родственным состояниям опухолей слюнных желез (по Международной классификации опухолей слюнных желез, принятой ВОЗ).

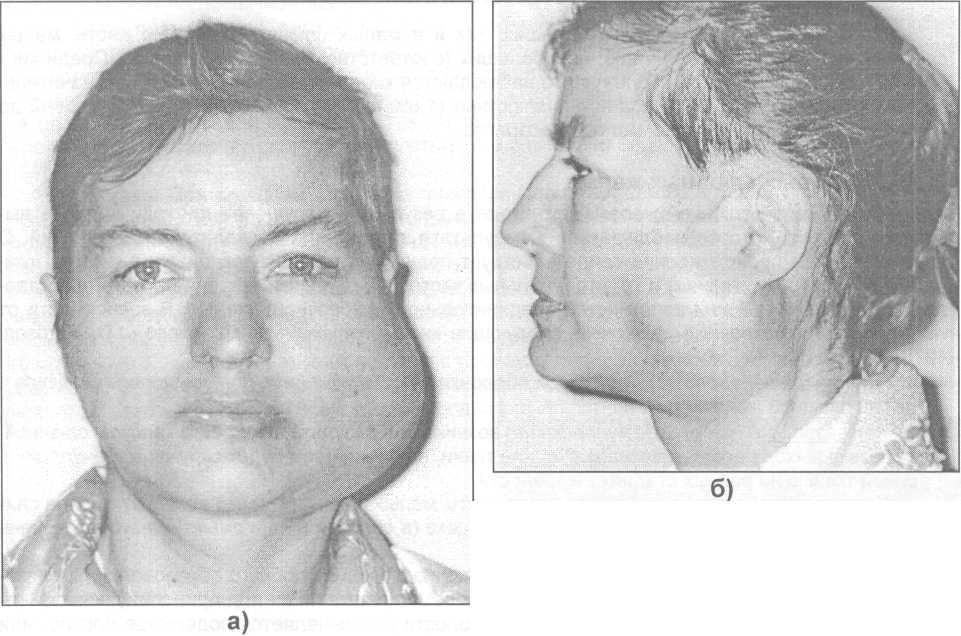

Причины развития данного заболевания не выяснены. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение внешне напоминает опухоль (плотная, бугристая, безболезненная). Может поражать как околоушные, так и поднижнечелюстные железы (рис. 23.5.7). Медленно, в течение нескольких лет, увеличивается в размерах. Самостоятельно не уменьшается. Открывание рта свободное. Устье выводного протока зияет, слюноотделение уменьшено. При массировании можно получить каплю вязкой слюны. На сиалограмме имеется сходство с синдромом Шегрена в поздней стадии развития заболевания. В паренхиме железы имеются скопления рентгеноконтрастной массы округлой и неправильной формы, размером от нескольких миллиметров в диаметре до 1 см и более. Протоки I и II порядка нечеткие, местами деформированы. Главный выводной проток расширен (рис. 23.5.8). По мнению B.C. Колесова (1987) и A.M. Солнцева и соавт. (1991), доброкачественное лимфоэпителиальное поражение нельзя отнести к синдрому Шегрена, т.к. обследование этих больных не выявило наличия, как минимум, двух из трех обязательных симптомов триады синдрома Шёгрена (ксерофтальмии, ревматоидного полиартрита), что считается необходимым условием для установления этого диагноза. Имеется сходство морфологической картины доброкачественного лимфоэпителиального поражения и синдрома Шегрена.

Положительные результаты лечения получены от противовоспалительной лучевой терапии. Учитывая, что клиническое течение заболевания напоминает опухоль, то методом выбора может быть хирургическое лечение - экстирпация поднижнечелюстной железы или паротидэктомия. Экстирпация околоушного протока к положительным результатам не приводит.

Хочу полностью согласиться с мнением B.C. Колесова (1987) в том, что особенности клинического течения хронических паротитов, сиалозов, синдромов с поражением слюнных желез требуют отнесения больных с этими заболеваниями в диспансерную группу в связи с необходимостью систематического лечения стоматологами и врачами различных специальностей, решения вопросов трудоспособности и трудоустройства, возможностью развития осложнений, угрожающих жизни.

Рис. 23.5.7. Внешний вид больной с доброка-чественным лимфоэпителиальным поражени-ем слюнных желез. До паротидэктомии: а)- вид спереди; б)- вид сбоку. После паротид-эктомии: в)определяется увеличение подниж-нечелюстной железы.

Рис. 23.5.8. Сиалограмма околоушной железы больной с доброкачественным лимфоэпители-альным поражением.