Тимофеев 1-3 том / том 2 / 23. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ / 23.3. ХРОНИЧЕСКИЕ СИАЛАДЕНИТЫ

.doc

В нашей клинике для лечения хронического сиалодохита мы используем операцию - экстирпация околоушного протока, предложенную A.M. Солнцевым и соавт. (1986). Перед операцией проводят санацию железы путем ежедневного ее промывания антисептическими растворами в течение 6-7 дней, т.е. до появления прозрачной слюны (без слизи, фибрина, гноя). Операция производится под местным обезболиванием ( инфильтрационной анестезией). В устье выводного протока на глубину 1,5 см вводится полиэтиленовый катетер, диаметр которого соответствует просвету протока и через него из шприца медленно вводят 2 мл 2% новокаина. Разрез слизистой оболочки щеки длиной до 3-4 см делают параллельно линии смыкания зубов, окаймляя устье протока. Выделяют проток тупым путем, а при наличии добавочной доли вместе с последней. В области вступления внежелезистого отдела околоушного протока в паренхиму железы его захватывают и выкручивают или отсекают. В рану вводится активный дренаж, который фиксируется к слизистой оболочке швами. Полиэтиленовый катетер и резиновый баллончик выводят из полости рта и фиксируют на коже лба. Цель активного дренажа - отсасывание крови и раневого экссудата из послеоперационной раны.

В целях химической денервации ушно-височного нерва (для угнетения функции слюнной железы) между верхним краем козелка ушной раковины и задней поверхностью мыщелкового отростка вводят 80% этиловый спирт на 2% растворе новокаина на глубину 1,5-2 см (в зависимости от степени развития подкожной клетчатки).

На область послеоперационного вмешательства на 24 часа накладывается давящая повязка. В послеоперационный период назначается 0,1% раствор атропина сульфата по 6-8кпл за 20-30 мин. до еды 3 раза в сутки в течение 7 дней. Активный дренаж удерживается до 5-7 дней, опорожняя резиновый баллон по мере его заполнения. При обтурации просвета катетера (сгустками крови или слизью) его промывают растворами антисептиков или протеолитических ферментов.

При наблюдении за больными в отдельные периоды (от 1 года до 6 лет) железа пальпаторно и визуально не определялась, т.е. возникает ее атрофия.

Осложнения, которые могут возникнуть в послеоперационном периоде (сохранение функции околоушной железы) связаны с погрешностями в технике проведения операции.

♦ Специфические сиаладениты

Актиномикоз слюнных желез встречается исключительно редко и описывается в литературе в виде казуистических сообщений (Г.О. Сутеев, 1951; К.И. Бердыган, 1955; ГА. Васильев и соавт., 1977; A.M. Солнцев и соавт., 1991 и др.). Инфекция может попасть в железу гематогенным, лимфогенным или дуктогенным путем, но обычно железа поражается вторично при глубоких формах актиномикоза околоушной области. По своей сути это есть специфический контактный сиаладенит.

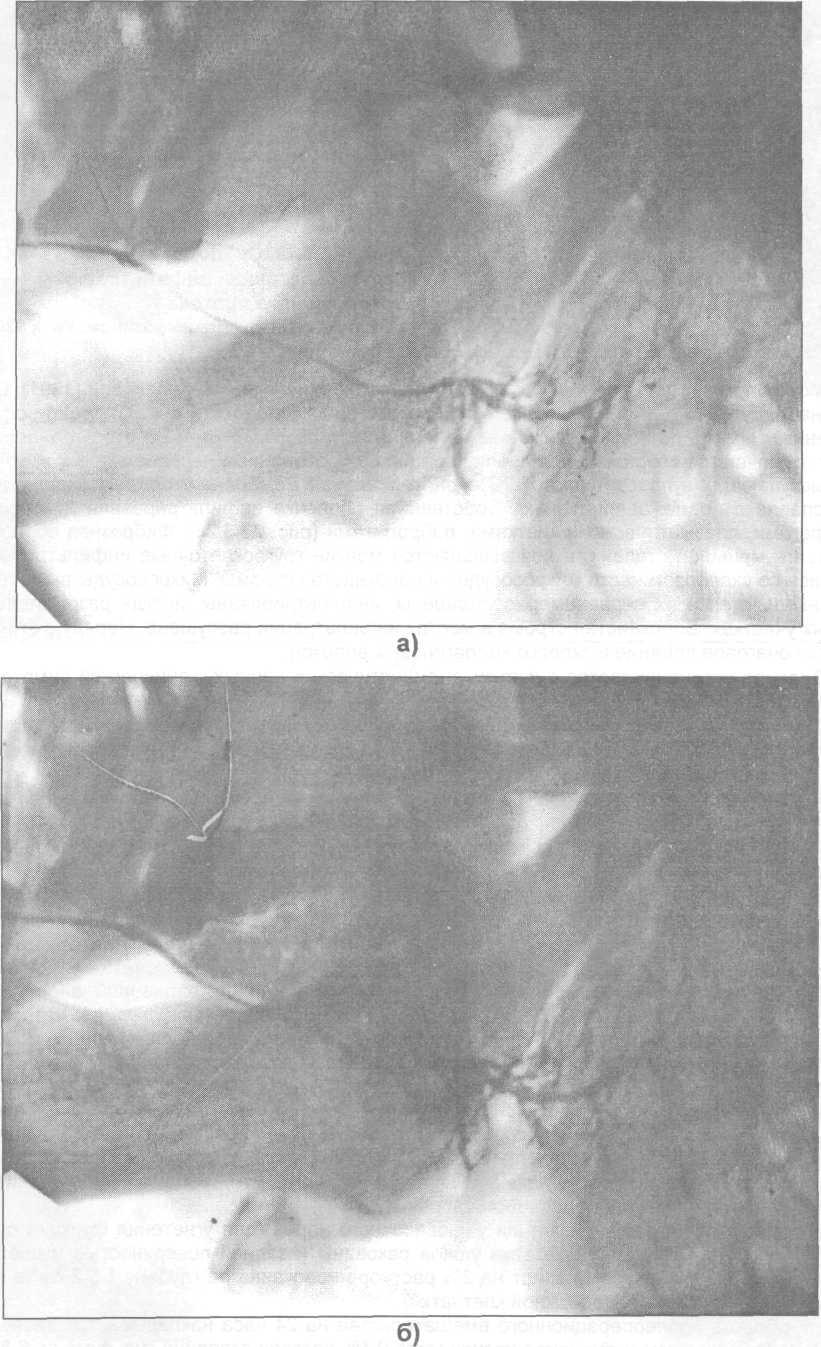

Рис. 23.3.29. Сиалограмма околоушной железы больного с актиномикозом.

Фаза: а) заполнения протоков железы; б) заполнения паренхимы;

в) резорбции и опорожнения.

Рис. 23.3.29. (продолжение).

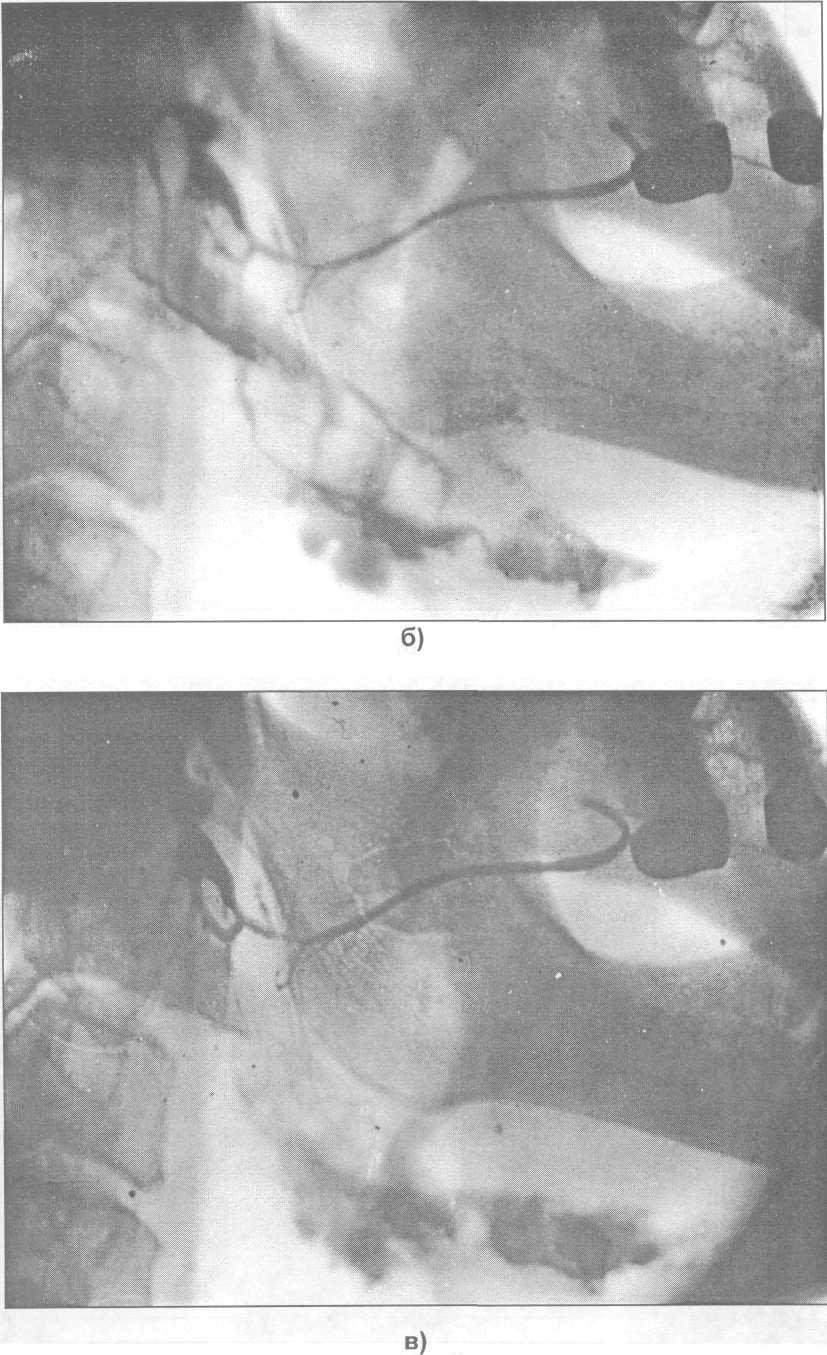

Рис. 23.3.30. Туберкулезное поражение околоушной железы.

Сиалограммы в фазе: а) заполнения протоков железы; б) заполнения паренхимы;

в)резорбции и опорожнения.

Рис. 23.3.30. (продолжение).

Этиология и клиническая симптоматика актиномикоза слюнных желез описаны в разделе 13.2. (том I данного Руководства). Поэтому остановимся на сиалографической характеристике актиномикоза слюнных желез, которая наиболее подробно дана Н.И. Бабичем (1984). Через 15 секунд после начала введения водорастворимого рентгеноконтрастного вещества на рентгеновском снимке №1 определяется заполнение рентгеноконтрастным веществом околоушного протока. Во внутрижелезистой части проток расширен, деформирован, с перемежающими участками сужения и расширения. Деформированы и расширены протоки первого и второго порядка. Заполнены неизмененные протоки добавочной доли железы. Через 45 секунд после начала введения верографина на рентгенологическом снимке №2, наряду с описанными на сиалограмме №1 изменениями выводных протоков железы, частично прослеживаются неизмененные протоки третьего и четвертого порядка. На ограниченном участке - заполнение ацинусов (рис. 23.3.29). Неизмененная паренхима добавочной доли железы равномерно заполнена рентгеноконтрастным веществом. Через 2 минуты после прекращения введения верографина (на рентгеновском списке №3) определяется ретенция рентгеноконтрастного вещества в расширенных участках околоушного протока и протоках первого, второго и третьего порядка (рис. 23.3.29). Остатки рентгеноконтрастного вещества прослеживаются в добавочной доле железы. Таким образом, для актиномикоза околоушных слюнных желез характерны изменения внутрижелезистых протоков (деформация, очаговое расширение), нечеткое выявление ацинусов, ретенция рентгеноконтрастного вещества. Помимо этого, при актиномикозе сиалография позволяет выяснить патогенез процесса (дуктогенный или контактный путь распространения инфекции), что в конечном итоге позволяет применить адекватное лечение ( Н.И. Бабич, 1984 ).

Лечение подробно рассмотрено в разделе 13.2 (том I данного Руководства).

Туберкулез слюнных желез встречается очень редко (Г.А. Васильев и соавт., 1972; И.Ф. Ромачева и соавт., 1987; A.M. Солнцев и соавт., 1991). Поражение может происходить контактным путем, гематогенно или лимфогенно. Клиника рассмотрена в разделе 13.1 (том I данного Руководства). Сиалографическая характеристика туберкулеза слюнных желез подробно дана Н.И. Бабичем (1984).

Через 15 секунд после начала введения верографина на рентгеновском снимке №1 определяется заполнение околоушного протока, который не изменен (рис. 23.3.30). Нормальная структура железы практически не определяется. Рентгеноконтрастное вещество образует связанные между собой крупные, вытянутые, неправильной формы скопления. Через 45 секунд после начала введения верографина околоушный проток заполнен рентгеноконтрастным веществом. Определяются также более крупные, бесформенные скопления рентгеноконтрастной массы в ацинусах железы. Нормальная структура ацинусов не прослеживается. Через 2 минуты после окончания введения верографина, имеется ретенция рентгеноконтрастного вещества (рис. 23.3.30). Таким образом, при туберкулезном поражении слюнных желез сиалография прежде всего позволяет уточнить форму поражения железы. В случае туберкулеза лимфатических узлов околоушной слюнной железы на сиалограммах обнаруживается картина, соответствующая лимфадениту этой области. При попадании в железу специфического возбудителя на сиалограммах определяется картина деструктивного процесса с развитием полостей в железе, сообщающихся с выводными протоками

( Н.И. Бабич, 1984 ).