Тимофеев 1-3 том / том 2 / 23. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ / 23.3. ХРОНИЧЕСКИЕ СИАЛАДЕНИТЫ

.doc23.3. ХРОНИЧЕСКИЕ СИАЛАДЕНИТЫ

Хронический сиаладенит чаще всего возникает в околоушных железах, реже - в поднижнечелюстных и подъязычных. Наиболее часто хронические сиаладениты вызываются неспецифическими возбудителями, очень редко - специфическими (актиномикоз, туберкулез и др.). парные слюнные железы в некоторых случаях могут обе вовлекаться в воспалительный процесс, но это происходит чаще не одновременно. Вначале признаки заболевания выявляются в одной железе, а затем - в другой.

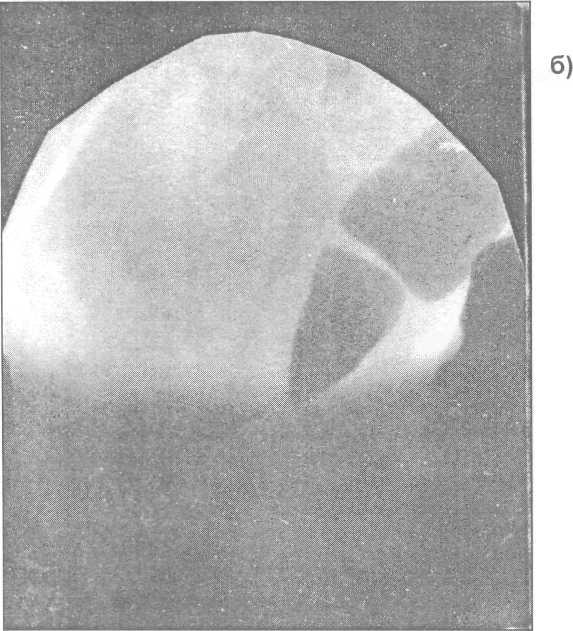

Рис. 23.3.1. Сиалограмма околоушной железы здорового человека в фазе заполнения:

а) протоков; б) паренхимы железы.

Общими

клиническими признаками для всех форм

хронических сиаладенитов являются

следующие: н езаметное

начало заболевания, рецидивирующий и

прогрессирующий характер течения,

устойчивость к консервативной терапии.

езаметное

начало заболевания, рецидивирующий и

прогрессирующий характер течения,

устойчивость к консервативной терапии.

Рис. 23.3.2. Сиало-грамма околоуш-ной железы боль-ного хроническим паренхиматозным паротитом в нача-льной стадии забо-левания.

Мы рекомендуем придерживаться систематизации A.M. Солнцева и соавт. (1991), которые выделяют следующие формы хронических сиаладенитов: паренхиматозный паротит; склерозирующий (интерстициальный) субмаксиллит; калькулезный; посттравматический; лимфогенный; контактный; сиалодохит; специфический.

И.Ф. Ромачева и соавт. (1987) считают необходимым в каждой форме хронического воспаления слюнной железы выделять группы больных с различной степенью выраженности патологических симптомов, которые соответствуют начальной, клинически выраженной и поздней стадиям болезни. Считаю, что деление заболевания на стадии развития воспалительного процесса вполне обоснованным.

Такие сиаладениты, как лимфогенный и контактный нами уже рассмотрены при описании острых форм поражения больших слюнных желез. В том же разделе указаны особенности клинической симптоматики хронических форм лимфогенного и контактного сиаладенитов.

♦ Паренхиматозный паротит

К синонимам этого заболевания относятся: хронический рецидивирующий паротит; первичный хронический паренхиматозный паротит; кистозный паротит; дуктулярный паротит; хронический сиалэктатический паротит; лимфосиаладенопатия и др.

По данным О.В. Рыбалова (1985) среди всех больных хроническими сиаладенитами в 90% случаев у детей наблюдаются хронические паротиты.

По наблюдениям B.C. Колесова (1987), паренхиматозный паротит также является наиболее частой формой хронического воспаления слюнных желез и составляет 41,5% от общего количества хронических сиаладенитов (в эту же группу включены сиалодохиты). Наши данные, за последние 10 лет, несколько отличаются и составляют 28,7% от всех больных хроническим сиаладенитом.

Самой аргументированной точкой зрения на причину возникновения и механизм развития хронического паротита является то, что это заболевание возникает вследствие врожденной аномалии слюнных желез - кистовидного расширения концевых (внутридольковых) разветвлений протоков желез, которое называется шаровидной эктазией или сиалангиэктазией (О. В. Рыбалов, 1985; И.Ф. Ромачева и соавт., 1987; A.M. Солнцев и соавт., 1991; и др.).

По мнению B.C. Колесова (1987) прогрессирование паренхиматозного паротита связано, с одной стороны, с воздействием микрофлоры полости рта, которая проникает в железу дуктогенным (восходящим, протоковым) путем, а с другой - альтерацией паренхимы железы, появлением денатурированных белков, являющихся аутоантигенами и вызывающими развитие иммунопатологических реакций. Одним из проявлений иммунопатологических реакций служит обнаруженная автором, в поздних стадиях заболевания, пролиферация эпителия и миоэпителия внутридольковых протоков, что делает его сходным с аутоиммунным процессом, выявляемым при синдроме Шегрена. Однако в отличие от синдрома Шегрена при паренхиматозном паротите никогда не наблюдается формирование эпимиоэпителиальных островков, которые являются одной из типичных морфологических черт синдрома Шегрена.

Паренхиматозный паротит встречается чаще у женщин, чем у мужчин. Возраст больных колеблется от 1,5 до 75 лет, но наиболее часто (около 51%) - в детском возрасте (A.M. Солнцев и соавт., 1991). По данным авторов, одностороннее поражение наблюдается в 44%, а двустороннее - в 56% случаев. Доказательством двустороннего поражения околоушных желез будут изменения, которые обнаруживаются при сиалографии.

По мнению О.В. Рыбалова (1985), паренхиматозный паротит может протекать в трех формах: асимптомной (латентной), субклинической (неактивной) и клинически активной (манифестной). При этом у одного и того же больного эти формы могут сочетаться, т.е. в одной железе латентная или неактивная, а в другой - манифестная.

Клиника. В начальной стадии заболевания паротит протекает бессимптомно. Хронический паренхиматозный паротит можно обнаружить только лишь при случайном обследовании больного или по поводу обострения воспалительного процесса (И.Ф. Ромачева и соавт., 1987). На сиалограмме будут выявляться единичные полости округлой формы (диаметром 1-2 мм) заполненные рентгеноконтрастным веществом на фоне неизмененных протоков и паренхимы железы (рис. 23.3.1 - 23.3.2). При осмотре больных на этой стадии болезни асимметрии лица можно не выявить, а из выводного протока околоушной железы выделяется неизмененная слюна. Сиалометрия в норме.

В клинически выраженной стадии больные жалуются на периодически возникающую боль в железе, ее припухание, изменение вкуса слюны (солоноватая, привкус гноя и т.д.). При осмотре больных можно обнаружить увеличенные одну или две околоушные железы, которые приобретают плотно - эластическую консистенцию. Из выводного протока, устье которого не изменено, выделяется вязкая слюна, может быть с прожилками слизи, фибринозных включений или белыми хлопьями. Сиалометрия обычно изменений не выявляет. Цитологическими исследованиями И.Ф. Ромачева и соавт. (1987) доказывают наличие у больных паротита, т.к. в слюне обнаруживают участки слизи, умеренное количество нейтрофилов, клетки кубического эпителия, бокаловидные клетки, эпителиальные клетки с измененной морфологией. А при обострении -увеличивается число элементов воспалительного экссудата. На сиалограммах можно обнаружить изменения - большое количество полостей (размером 2-3 мм) заполненных рентгеноконтрастным веществом, внутрижелезистые протоки не определяются, протоки I порядка прерывисты (рис. 23.3.3 - 23.3.4). В добавочной доле околоушной железы наблюдаются такие же изменения. Главный выводной проток расширен, несколько деформирован, реже - неизменен (рис. 23.3.4).

Рис. 23.3.3. Сиалограмма больного хроническим паренхиматозным паротитом в клинически выраженной стадии заболевания: а) фаза заполнения паренхимы - определяются множественные полости неправильной формы (скопление рентгеноконтрастного вещества) на фоне обеднения ее рисунка при неизмененном строении главного выводного протока; б) фаза резорбции и опорожнения – задержка рентгеноконтрастного вещества в протоках железы.

Рис. 23.3.4. Сиалограммы больных хроническим паренхиматозным паротитом в

клинически выраженной стадии заболевания. Фаза заполнения паренхимы железы

Определяются множественные полости - скопления рентгеноконтрастного вещества в

паренхиме железы, равномерное расширение главного выводного протока (а б) с

наличием признаков его деформации (в) и изменениями в добавочной доле (г)

Рис. 23.3.4. (продолжение).

Рис. 23.3.5. Сиалограмма больного хроническим паренхиматозным паротитом в поздней стадии заболевания. В паренхиме железы имеются большие полости скопления рентгеноконтрастного вещества. Определяются уровни контраста. Паренхима железы не контурирует. Внутрижелезистые протоки не выявляются. Главный выводной проток резко деформирован.

В поздней стадии заболевания больные жалуются на периодически появляющуюся припухлость в околоушной области, болезненность в железе, сухость полости рта. При осмотре железа, а при двустороннем процессе - обе железы увеличенные, плотные, малоболезненные или безболезненные. На коже околоушно-жевательной области могут быть рубцы от ранее произведенных разрезов по поводу гнойного паротита. Слизистая оболочка полости рта обычно не изменена, но в некоторых случаях может быть менее увлажненной. Устье выводного протока зияет, при массировании выделяется вязкая, желеобразная слюна с прожилками слизи и фиброзных включений. Сиалометрия указывает на резкое уменьшение слюноотделения из пораженной железы. Сиалография - полости в железе достигают наибольших размеров (от 3-4 мм до 8-10 мм), скопление рентгеноконтрастной массы больших размеров и неправильной или округлой формы (рис. 23.3.5). Можно определить уровни контраста. А на третьем рентгенснимке, т.е. в фазе резорбции и опорожнения, всегда имеется ретенция (задержка) рентгеноконтрастного вещества. Паренхима железы не определяется. Протоки всех порядков плохо контурируют, кроме протоков I порядка, которые могут быть прерывистыми. Выводной проток околоушной железы обычно деформирован (в одних местах сужен, а в других - расширен). В добавочной доле -подобные анатомические изменения.

При обострении хронического процесса припухлость и боли в железе увеличиваются. Повышается температура тела до 38°С. При осмотре околоушная железа плотная, бугристая, болезненная. Кожа обычно в цвете не изменена, собирается в складку. Открывание рта свободное. Устье выводного протока зияет, при массировании железы из протока выделяется вязкая слюна с примесью гноя. Лишь в некоторых случаях, когда наблюдается закупорка просвета протока комочками слизи, то может наблюдаться нагноение (абсцедирование) железы - резкое ее увеличение, кожа над припухлостью напряжена, в складку не берется, гиперемированная. Открывание рта затруднено. Устье протока зияет, выделений из протока нет. Со стороны лабораторных анализов крови наблюдаются изменения, характерные острым воспалительным процессам.

Дифференциальную диагностику хронического паренхиматозного паротита в фазе обострения следует проводить с эпидемическим паротитом, острыми лимфаденитами, абсцессами и флегмонами. В стадии ремиссии - с другими хроническими сиаладенитами, сиалодохитом, сиалозом, синдромами с поражением больших слюнных желез.

П рогноз.

Заболевание

характеризуется рецидивирующим и

прогрессирующим характером клинического

течения. Длится годами, а иногда и

десятилетиями. Плохо поддается

консервативному лечению. Ремиссия

длится несколько лет, а при снижении

реактивности организма (сопутствующие

заболевания, переохлаждение и т.д.) вновь

появлялось обострение паренхиматозного

паротита.

рогноз.

Заболевание

характеризуется рецидивирующим и

прогрессирующим характером клинического

течения. Длится годами, а иногда и

десятилетиями. Плохо поддается

консервативному лечению. Ремиссия

длится несколько лет, а при снижении

реактивности организма (сопутствующие

заболевания, переохлаждение и т.д.) вновь

появлялось обострение паренхиматозного

паротита.

Рис. 23.3.6. Сиалограмма больного хроническим паренхиматозным паротитом. Прямая укладка. В паренхиме околоушной железы выявляется одна большая полость - скопление рентгеноконтрастного вещества, что указывает на полную деструкцию железы. Является показанием к хирургическому методу лечения.

Л ечение

хронического

паренхиматозного паротита в фазе

обострения ничем не отличается от

лечения острого сиаладенита. По показаниям

проводится вскрытие абсцессов. Хорошие

результаты получены при использовании

в комплексном лечении внутрижелезистого

облучения гелий - неоновым лазером (А.А.

Тимофеев, Д.В. Топчий, 1992).

ечение

хронического

паренхиматозного паротита в фазе

обострения ничем не отличается от

лечения острого сиаладенита. По показаниям

проводится вскрытие абсцессов. Хорошие

результаты получены при использовании

в комплексном лечении внутрижелезистого

облучения гелий - неоновым лазером (А.А.

Тимофеев, Д.В. Топчий, 1992).

Рис. 23.3.7. Внешний вид ребенка со склерозиру-ющим правосторонним субмаксиллитом.

Слюноотделительную функцию в околоушной железе можно стимулировать благодаря применению курса блокад звездчатого ганглия по разработанной нами методике (см. раздел 9.2, том I данного Руководства).

Лечение хронического паренхиматозного паротита представляет сложную задачу, т.к. заболевание имеет прогрессирующий и рецидивирующий характер. Недостаточная эффективность консервативной терапии приводит к применению в некоторых случаях (частые рецидивы заболевания, полная деструкция железы) хирургических методов лечения (экстирпации околоушного протока, паротидэктомии и др.). Сиалографическим показанием к операции является полная деструкция железы (рис. 23.3.6). Излечение больных хроническим паренхиматозным паротитом может быть достигнуто только используя хирургический метод лечения.

♦ Склерозирующий субмаксиллит

Синонимы склерозирующего субмаксиллита: воспалительная опухоль Кюттнера, интерстициальный сиаладенит, хронический продуктивный сиаладенит, фибропродуктивный сиаладенит и др.

По нашим данным, склерозирующий субмаксиллит встречается в 3,2% от всех хронических сиаладенитов.

Впервые это заболевание было описано Küttner (1896). Этиология этого заболевания не выяснена. S. Rauch (1959) указывает на возможность микотической или паразитарной этиологии заболевания, упоминая, что наряду со смешанной микробной флорой в препаратах находят лептотрихи, бластомицеты и др. Некоторые авторы считают, что заболевание может быть вызвано нарушением обмена веществ, изменением электролитного состава слюны, иммунопатологическими реакциями (G. Seifert, 1966). По мнению A.M. Солнцева и соавт. (1991) в патогенезе склерозирующего субмаксиллита важное значение имеет сгущение слюны и затруднение ее оттока, чему способствует наличие врожденных дивертикулов и эктазий поднижнечелюстного протока.

Клиника. Склерозирующий субмаксиллит чаще встречается у мужчин молодого возраста. Возможно двустороннее поражение (A.M. Солнцев и соавт., 1991). Может выявляться у детей (рис. 23.3.7). Характеризуется наличием плотного, безболезненного увеличения поднижнечелюстной железы. Границы железы четкие. В некоторых случаях железа может быть спаяна с окружающими тканями и даже кожей, появляется ее болезненность, что напоминает развитие у больного злокачественной опухоли. Обострение хронического воспалительного процесса сопровождается увеличением припухлости и болью, симптомами интоксикации. Опухолеподобное образование медленно увеличивается (на протяжении нескольких лет), могут быть увеличенными регионарные лимфатические узлы. Открывание рта свободное. Устье выводного протока сужено, но не изменено. Из выводного протока поднижнечелюстной железы выделение слюны отсутствует. На сиалограмме определяется сужение выводного протока поднижнечелюстной железы, внутрижелезистые протоки и паренхима железы не определяются. В некоторых случаях на сиалограмме может быть обнаружено расширение и неравномерная прерывистость слюнных протоков, что напоминает сиалографический рисунок при злокачественной опухоли. Гистологическая картина - имеются разрастания склерозированной соединительной ткани, содержащей участки с лимфоидными фолликулами и остатками протоков, окруженных мощным слоем фиброзной ткани.

Дифференциальную диагностику хронического склерозирующего субмаксиллита (воспалительной опухоли Кюттнера) нужно проводить с калькулезным субмаксиллитом, сиалозами, синдромами с поражением больших слюнных желез и опухолями слюнных желез. Клиническая диагностика заболевания нередко затруднительна и окончательный диагноз устанавливается только лишь после гистологического исследования ткани после проведенной экстирпации поднижнечелюстной железы (рис. 23.3.8 - 23.3.9).

Лечение хронического склерозирующего субмаксиллита только хирургическое - экстирпация поднижнечелюстной железы. Методика проведения операции будет описана в следующем разделе этой главы.

Рис. 23.3.8. Компьютерная томограмма больного со склерозирующим субмаксиллитом

(а, б). Патологический очаг обозначен.

Рис. 23.3.9. Ультразвуковой метод исследования больного со склерозирующим субмаксиллитом. Патологический очаг обозначен. Боковое (а) и передне - заднее (б) положения больного.

♦ Калькулезный сиаладенит

Синонимы калькулезного сиаладенита: слюннокаменная болезнь, сиалолитиаз. Характеризуется образованием камней в протоках слюнных желез. Относится к наиболее часто встречающимся заболеваниям слюнных желез. По данным Н.Д. Лесовой (1955), это заболевание встречается у 61,1% больных от всех неопухолевых болезней слюнных желез, по А.В Клементову (1960) - у 51,6%, по A.M. Солнцеву и соавт. (1991) - у 27,5%. По данным нашей клиники, за последние десять лет калькулезный сиаладенит составляет 31,7% от общего числа неопухолевых заболеваний слюнных желез или 54,5% от всех больных хроническим сиаладенитом. Наиболее часто поражаются поднижнечелюстные железы. B.C. Коваленко (1970) выявила, что калькулезный субмаксиллит составляет 78,1% всех воспалительных заболеваний поднижнечелюстных желез, а калькулезный паротит - 2,4% от общего числа калькулезных сиаладенитов. И.Ф. Ромачева и соавт. (1987) обнаружили калькулезный субмаксиллит у 95,4%, а калькулезный паротит - у 4,6% больных. По данным нашей клиники (кафедра челюстно - лицевой хирургии КМАПО), анализируя работу клиники за последние 10 лет, мы обнаружили, что калькулезный субмаксиллит встречается у 98,2% больных, а калькулезный паротит - у 1,8% всех калькулезных сиаладенитов. Слюнных камней в подъязычной железе мы не выявляли. С.Г. Безруков и соавт. (1983) обнаружили слюнной камень в подъязычной и малых слюнных железах слизистой оболочки щек и губ.

Рис. 23.3.10. Внешний вид слюнных камней, Рис. 23.3.11. Размеры слюнных камней.

локализующихся в теле (1) и протоках (2)

слюнной железы.

Мужчины и женщины болеют этим заболеванием одинаково часто. Возраст больных калькулезным субмаксиллитом находится в пределах от 16 до 55 лет. Очень редко данная болезнь обнаруживается у детей и у лиц пожилого возраста.

Первая классификация калькулезного сиаладенита была разработана И.Г. Лукомским (1936). Автор указывал только на существование слюнных камней в соответствующей слюнной железе (околоушной, поднижнечелюстной, подъязычной). Н.Д. Лесовая (1955) делит заболевание на 3 формы: калькулезный сиаладенит, калькулезный сиалодохит, калькулезный сиаладенит и сиалодохит. Представленная классификация далеко не полная в отражении особенностей клинического разнообразия заболевания. Считаю, что наиболее приемлемой в практической деятельности является классификация калькулезного сиаладенита, которая была предложена А.В. Клементовым (1960). Согласно этой классификации все калькулезные сиаладениты делятся на три группы:

I. Калькулезный сиаладенит с локализацией камня в протоке железы (поднижнечелюстной, околоушной, подъязычной) без клинических признаков воспаления, с хроническим воспалением и с обострением хронического воспаления в железе.

II. Калькулезный сиаладенит с локализацией камня в железе (поднижнечелюстной, околоушной, подъязычной) без клинических признаков воспаления, с хроническим воспалением и с обострением хронического воспаления в железе.

III. Хроническое воспаление в железе на почве калькулезного сиаладенита (поднижнечелюстной, околоушной, подъязычной железы) после самопроизвольного отхождения камня или оперативного его удаления из протока.

И.Ф. Ромачева (1973) и Я.В. Кречко (1973) считают, что калькулезный сиаладенит необходимо делить на стадии клинического течения заболевания: начальную, клинически выраженную, позднюю.

Как правило, слюнные камни образуются в одной железе, но в редких случаях могут наблюдаться двусторонние сиаладениты (B.C. Коваленко, 1970; Р.Г. Дмитриева, 1981; A.M. Солнцев и соавт., 1991; и др.).

23.3.12. Множественные камни (а, б) в протоке и теле (в) поднижнечелюстной железы.

Этиология и патогенез. Причины обследования слюнных камней недостаточно выяснены. В возникновении калькулезного сиаладенита большую роль играют следующие факторы: нарушение минерального (кальциевого) обмена (А.А. Колесов, 1957; А.В. Клементов, 1960; B.C. Коваленко и соавт., 1966; А.А. Дмитриева, 1991; и др.); гипо- и авитаминоз А (ГС. Гребенщиков, 1951, Рыс-Улы Мустафа, 1979), сужение просвета протока за счет воспалительного процесса в его стенке и отторжения клеточных элементов, которые являются ядром образования конкремента (Н.Д. Лесовая, 1955); осажденные белковые скопления, которые являются основой для образования слюнного камня (G. Seifert, К. Donath, 1977; J. Scott, 1978); гипофункция паращитовидных желез (А.А. Дмитриева, 1991) и даже наследственность (К. Bullock, 1982; И.Ф. Ромачева и соавт., 1987).

Рис. 23.3.13. Два слюнных камня зу-боподобной формы, локализующихся в дистальном отделе протока и теле поднижнечелюстной железы: а) боко-вая рентгенограмма нижней челюсти;

б) рентгенограмма мягких тканей дна полости рта этого же больного.

Форма слюнных камней зависит от места их нахождения. В протоке железы камни вытянутые и продолговатые встречаются чаще, чем округлой формы. В теле железы слюнные камни округлой или неправильной формы (рис. 23.3.10). Цвет их желтоватый. На распиле видно слоистое строение. В редких случаях в центре камня можно обнаружить инородное тело. Поверхность камня обычно неровная (шероховатая), имеются каналы по которым их обходит слюна. В протоках слюнные камни более гладкие. Размеры камней различны, от нескольких миллиметров в диаметре до нескольких сантиметров (рис. 23.3.11). Множественные камни не являются редкостью (рис. 23.3.12 - 23.3.14).

Рис. 23.3.14. Два слюнных камня зубоподобной формы, локализующиеся в выводном

протоке околоушной железы.

По нашим данным, в 52% случаев слюнные камни располагались в выводном протоке поднижнечелюстной железы, в 38% - в теле поднижнечелюстной железы и в 10% - имелось хроническое воспаление в железе после оперативного удаления или самопроизвольного отхождения камня. В околоушной железе все слюнные камни располагались в выводном протоке и лишь в одном случае было его внутрижелезистое расположение. Двусторонним калькулезный субмаксиллит мы наблюдали у трех больных, причем одна железа поражалась на 1-2 года раньше, чем другая. Одновременного поражения двух слюнных желез мы не встречали.

Клиника. В начальной стадии заболевания клинические признаки отсутствуют. В большинстве случаев обнаружение слюнного камня является случайной находкой при рентгенологическом исследовании челюстей ( по поводу лечения зубов, травмы и т.д.). Из анамнеза можно установить, что больных ранее беспокоила периодически появляющаяся припухлость в поднижнечелюстной области. Возникновение припухлости больные связывали с приемом острой пищи. При этом появлялась распирающая боль и припухлость. Боль после еды прекращалась, а припухлость постепенно (в течение нескольких часов) исчезала. Других жалоб обычно нет.

При осмотре больного увеличения слюнной железы обычно нет, она мягкая, безболезненная. Открывание рта свободное. Устье выводного протока не изменено. При массировании из протока выделяется обычная (неизмененная) слюна. Пальпаторно (если камень расположен в выводном протоке железы), по ходу главного выводного протока, можно определить небольшое уплотнение, которое может быть болезненным при проведении пальпации. Крайне редко, только при расположении слюнного камня возле верхнего или нижнего полюса поднижнечелюстной железы, можно обнаружить участок уплотнения железы.

При локализации камня в теле железы его обнаружить пальпаторно сложно. Конечно же это зависит от размеров слюнного камня. При больших его размерах эта задача облегчается. Между размерами слюнного камня, располагающегося в теле железы, и степенью нарушения слюноотделения не выявлено прямой взаимосвязи. Нам неоднократно приходилось случайно обнаруживать слюнные камни в теле железы размером до 2 см, которые себя не манифестировали. В то же время слюнные камни размером в несколько миллиметров, находясь в протоке железы, могут причинять больному выраженную боль и вызывать значительную припухлость железы.

Больные обычно обращаются к врачу в клинически выраженной стадии воспаления, когда возникают симптомы задержки слюны - "слюнные колики" - иррадиирующая боль и припухлость в железе, чувство распирания, которые появляются во время приема пищи. Эта симптоматика связана с ретенцией слюны в связи с наличием препятствия (конкремента) для ее оттока. Нередко больные в этот период обращаются к врачу по поводу обострения хронического сиаладенита (пациент еще не знает о имеющемся в железе слюнном камне) или по поводу появления привкуса гнойной слюны после самопроизвольного отхождения конкремента. Все это мы можем выяснить из анамнеза.