Тимофеев 1-3 том / том 2 / 20. ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ / 20.1. ОЖОГИ КОЖИ ЛИЦА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

.doc20.1. ОЖОГИ КОЖИ ЛИЦА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Ожоги (combustio) - повреждение тканей организма, возникшее в результате местного действия высокой температуры, а также химических веществ, электрического тока или ионизирующего излучения.

По этиологическому признаку различают следующие ожоги: термические, химические, электрические и лучевые (ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, радиоактивное излучение). По обстоятельствам, в которых произошло поражение: бытовые, производственные и военного времени. Ожоги лица могут быть: изолированными или сочетанными с ожогами других областей тела.

Р ис.

20.1.1.

Схематическое изображение глубины

по-ражения тканей при ожогах различной

степени (зашт-рихованы пораженные

ткани): а -

кожа

(1-эпидермис, 2-дерма, 3-ростковый слой

эпидермиса, 4- волосяная луковица, 5-

потовая железа); б - подкожная клетчат-ка;

в - мышца; г - кость.

ис.

20.1.1.

Схематическое изображение глубины

по-ражения тканей при ожогах различной

степени (зашт-рихованы пораженные

ткани): а -

кожа

(1-эпидермис, 2-дерма, 3-ростковый слой

эпидермиса, 4- волосяная луковица, 5-

потовая железа); б - подкожная клетчат-ка;

в - мышца; г - кость.

I степень - поражен верхний слой эпидермиса; II сте-пень - отслоен верхний слой эпидермиса с образова-нием пузыря; III А степень - сохранены камбиальные элементы дермы; III Б степень - поражена кожа во всю толщу; IV степень - поражена кожа и подлежа-

щие ткани.

В нашей стране принята четырехстепенная классификация ожогов по глубине поражения тканей (рис. 20.1.1):

• I степень - имеется гиперемия и умеренно выраженная отечность кожи, умеренная болезненность. Эти изменения ликвидируются на 3-5 сутки. Поверхностные слои эпидермиса слущиваются, а ожоговая поверхность самостоятельно эпителизируется. На месте ожога остается разной степени выраженности пигментация, которая в дальнейшем бесследно исчезает.

• II степень - характерно отслоение рогового слоя эпидермиса выпотевающей жидкостью (по составу близкой к плазме крови). Образуются интраэпидермальные пузыри, дном которых является базальный (ростковый) слой эпидермиса. Волокна сосочкового слоя разрыхлены, сосочки сглажены. В толще дермы кровеносные сосуды расширены, капиллярные стазы, кровоизлияния. Через сутки после ожога в жидкости пузыря появляются лейкоциты. Наступает лейкоцитарная инфильтрация дермы, которая наиболее выражена в сосочковом слое и вокруг эпителиальных придатков кожи. Острые воспалительные явления и отек начинают уменьшаться с 3-4 дня, а через 7-10 дней обожженная поверхность покрывается эпителием, который вначале не имеет рогового слоя. Рубцов не оставляет, т.к. эпителизация идет из сохранившихся слоев эпидермиса.

• III-A степень - наступает разрушение всех слоев эпидермиса, включая его ростковый слой, а также омертвение поверхностного слоя дермы. Сохранившиеся глубокие слои дермы отечны. Отек распространяется на подлежащую клетчатку. Ожоговая поверхность может быть представлена глубокими пузырями, струпом или тем и другим. На границе омертвевших и жизнеспособных клеток через сутки начинает формироваться демаркационный вал, а через 2 недели - грануляции. Начинается отторжение струпа. Из сохранившихся эпителиальных придатков кожи происходит разрастание эпителия по грануляциям. За счет этого заживают ожоги III-A степени. Эпителизация ожоговой поверхности происходит в течение 4-6 недель с образованием рубцов.

• Ill-Б степень - наступает гибель кожи во всю ее глубину. В результате некроза образуется струп. Через 5-6 дней под ним начинаются пролиферативные процессы, формирование грануляций и его отторжение, которое заканчивается через 4-5 недель. После отторжения погибших тканей образуется гранулирующая поверхность, заживление которой происходит рубцовым стяжением и краевой эпителизацией. Сроки заживления зависят от локализации и размеров ожога. Клинически очень трудно дифференцировать между собой ожоги III-A и III-Б степени.

• IV степень - наблюдается гибель эпидермиса, дермы, подкожной клетчатки и подлежащих тканей (фасций, мышц, кости).

Могут наблюдаться не изолированные степени поражения кожи, а сочетанные, т.е. 1-И степени, 11-111 степени и т.д.

Ожоги I, II и III-A степени относятся к поверхностным, а III-Б и IV степени - к глубоким. При поверхностных ожогах частично сохраняются клетки эпидермиса или эпителиальные придатки кожи, что и является источником для самостоятельной эпителизации ожоговой поверхности. При глубоких ожогах кожный покров самостоятельно не восстанавливается.

При поверхностных ожоговых поражениях, которые занимают до 10-12% поверхности тела или при глубоких - на площади 5-6% к поверхности тела у взрослых ожоги протекают как местное поражение. У детей и стариков соответственно: 7-8% и 3-4% поверхности тела. При более распространенных по площади ожогах появляются нарушения деятельности различных органов (печени, почек) и систем (сердечно - сосудистая, дыхательная, желудочно-кишечный тракт, кроветворение и др.).

Помимо степени (глубины) ожога большая роль в развитии ожоговой болезни принадлежит величине площади поражения. Чаще всего площадь ожога ориентировочно можно измерить ладонью пострадавшего, при этом принимая во внимание то, что ладонь взрослого человека приблизительно равна 1% поверхности его тела. A. Wallace (1951) исходя из того, что площадь отдельных частей тела взрослого человека равна 9% к общей поверхности тела, предложил так называемое "правило девяток". Согласно этому правилу поверхность головы и шеи составляет 9%, верхней конечности - 9%, нижней конечности -18%, задней поверхности туловища

- 18%, передней поверхности туловища -18%, промежности - 1% от общей поверхности тела взрослого человека.

Совокупность нарушений в различных системах и органах, которые возникают при обширных и глубоких ожогах принято называть ожоговой болезнью. В течение ожоговой болезни различают четыре периода - ожогового шока, ожоговой токсемии, ожоговой септикотоксемии, реконвалесценции. Длительность каждого периода болезни не имеет четких границ.

Легкий шок наблюдается при поверхностных ожогах на площади не более 20% (глубоких - не более 10%). Тяжелый шок - при ожогах на площади от 20 до 55%. Крайне тяжелый шок -при ожогах на площади 60% и свыше к поверхности тела пострадавшего (глубоких - свыше 40%). Ожоговый шок продолжается от 2 до 48 часов, редко до 72 часов. В этот период наступает проявление второй стадии ожоговой болезни - ожоговой токсемии, которая длиться в среднем 10-15 дней и постепенно переходит в септикотоксемию (характеризуется гнойно - резорбтивной лихорадкой). В течение ожоговой болезни могут наблюдаться психические расстройства (психозы, истерические состояния, депрессии и др.).

♦ Термические ожоги

Возникают в результате действия пламени, горячих жидкостей (кипятка), пара, раскаленных металлов, горящих газов или жидкостей и др.

Клинически различные степени ожога имеют свою симптоматику. Ожог I степени характеризуется покраснением и небольшой отечностью, которая появляется через несколько секунд после воздействия термического фактора (кипятка, пламени, пара) или через несколько часов при лучевом воздействии (ультрафиолетовое излучение). Спустя несколько часов боли начинают уменьшаться и исчезают через 3-5 дней. Поврежденный эпителий слущивается, на месте ожога в течение месяца может остаться небольшая пигментация, которая в дальнейшем самостоятельно исчезает.

Ожог II степени отличается более выраженной симптоматикой проявления гиперемии, отека и боли. Образуются пузыри, которые вначале заполнены прозрачной жидкостью, которая в дальнейшем мутнеет (из-за свертывания белка). Острые воспалительные явления уменьшаются с 3-го - 4-го дня и через 7-10 дней заживают без рубцов. В течение до двух месяцев может сохраняться краснота и пигментация.

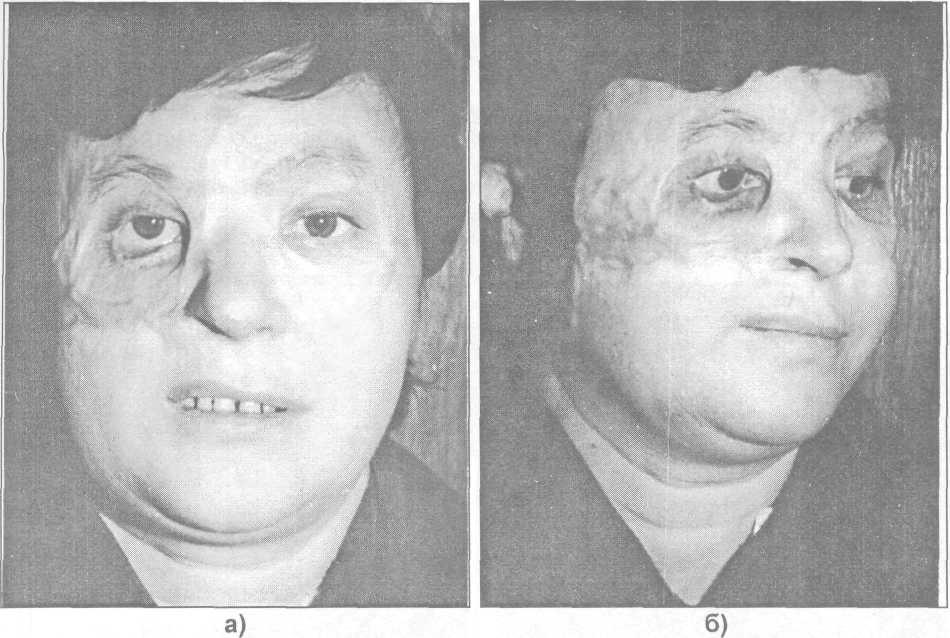

Рис. 20.1.2. Рубцовая деформация лица больного, у которого произошел ожог кипятком в детском возрасте (а, б - вид спереди; в, г - вид сбоку).

Рис. 20.1.3. Рубцовая деформация лица больной после ожога пламенем (а - вид спереди; б, в - вид сбоку).

Ожог III степени характеризуется образованием струпа. При сухом (коагуляционном) некрозе пораженная кожа плотная, сухая, бурого или черного цвета. По краям раны свисают обрывки обгоревшего эпидермиса. Кожа нечувствительна к прикосновению. При влажном (колликвационном) некрозе (чаще возникает при действии кипятка или пара) кожа серо - желтого цвета, покрыта пузырями. Мягкие ткани вокруг влажного некроза отечные. При ожоге III-A степени наблюдается краевая или островковая эпителизация за счет сохранившихся эпителиальных придатков и остатков мальпигиевого слоя эпидермиса). При ожоге Ill-Б степени после отторжения струпа остается гранулирующая рана, которая заживает путем рубцевания и краевой эпителизации.

При ожоге IV степени пораженная поверхность представлена более глубоким струпом, чем при III степени ожога. Нередко наблюдается обугливание тканей. Заживление ожогов IV степени происходит очень медленно, сопровождается частичной или полной утратой определенных анатомических образований.

Рис. 20.1.4. Рубцовая деформация средней зоны лица у больной с наличием выворота нижнего века и эпикантуса (а - вид спереди; б - вид сбоку). Ожог горящим газом.

Рис. 20.1.5. Рубцовая деформация лица (а - вид спереди; б - вид сбоку). Ожог паром.

Установление степени (глубины) ожога основывается на характерных клинических симптомах. Необходимо установить площадь ожогового поражения. Показателем тяжести ожога (индекс тяжести поражения) с учетом глубины и площади поражения служит индекс Франка. Выводится индекс из того, что 1% площади поверхностного ожога равен 1 ЕД, а 1% глубокого - 3 ЕД. При поражении дыхательных путей прибавляется 30-45 ЕД. К легким поражениям относится индекс до 30 ЕД, средней тяжести - от 31 до 60 ЕД, к тяжелым - от 61 до 90 ЕД, а к крайне тяжелым - свыше 90 ЕД.

Особенности ожогов челюстно - лицевой области. Поверхность лица составляет около 3% общей площади тела. К особенностям челюстно - лицевой области относятся: обильная иннервация, хорошая васкуляризация, неровность рельефа лица (имеются выступающие части - нос, губы, уши) и разная толщина кожи на разных участках, наличие органов зрения, начало дыхательного и пищеварительного трактов, обезображивание лица приводит к психическим и функциональным расстройствам (слезотечение, слюнотечение и др.).

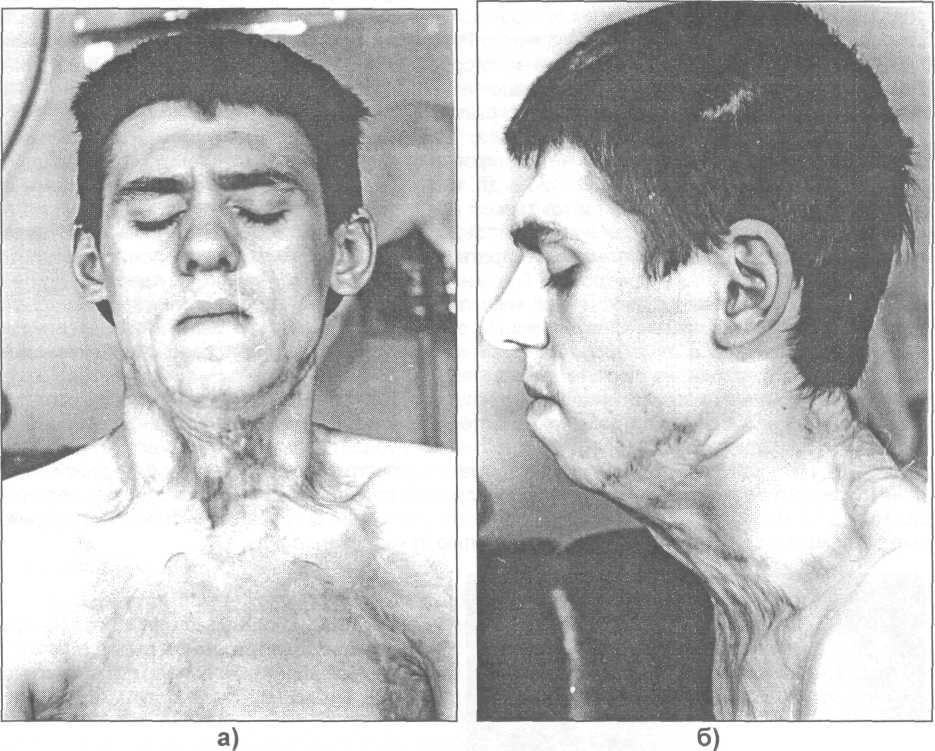

Рис. 20.1.6. Рубцовая деформация нижней части лица и шеи (а - вид спереди; б - вид сбоку). Ожог кипятком.

Ожоги лица вызывают выраженный отек мягких тканей, появляющийся с первых часов после травмы и быстро нарастающий. Из-за обильной иннервации возникают очень сильные боли. В результате неровности рельефа лица и неодинаковой толщины кожи на отдельных участках лица образуются разной степени (глубины) ожоги. Глубокие ожоги чаще бывают на выступающих частях челюстно - лицевой области (нос, уши, губы, надбровные дуги, подбородок и т.д.). Возникает выраженный отек век, отек конъюнктивы глазного яблока (хемоз) и возможны ожоги глазного яблока. Красная кайма губ выворачивается. При ожогах приротовой области, в результате отека губ, последние приобретают характерный вид - "рыбьего рта". При непродолжительном действии термического агента (взрыв) поражаются только открытые части лица. Головной убор, шлем, очки, ворот одежды могут предохранять от ожога волосистую часть головы, веки, лоб, уши, шею. Ожог лица часто сочетается с поражением верхних дыхательных путей (появляется затрудненное дыхание и даже асфиксия) и слизистой оболочки полости рта, носоглотки, а иногда и гортани (наблюдается отек гортани и ларингоспазм). Нарушается прием пищи, носовое дыхание, а при вывороте век появляется слезотечение конъюнктивы и даже кератит.

В результате ожогов мягких тканей челюстно - лицевой области возникают послеожоговые рубцовые деформации кожи лица и шеи, вывороты нижних и верхних век или губ, микростома, дефекты и деформации ушных раковин или крыльев носа и др. (рис 20.1.2-20.1.7). 154

Рис. 20.1.7. Рубцовая деформация шеи и верхней трети грудной клетки (а - вид спереди; б - вид сбоку). Ожог кипятком.

Лечение. Первая помощь при ожогах оказывается на месте происшествия. Она состоит из мероприятий, направленных на прекращение действия термического агента. Чтобы сократить длительность тканевой гипертермии и уменьшить глубину повреждения тканей необходимо быстро охладить поврежденный участок доступными средствами (погружение в холодную воду, обложить смоченным в холодной воде полотенцем, положить пузырь со льдом и др.). Если нет возможности применить холод, обожженную поверхность нужно оставить открытой для охлаждения воздухом. Больного укладывают. При оказании первой медицинской помощи нельзя проводить какие-либо манипуляции на ожоговых ранах.

Перед транспортировкой пострадавшего обожженную поверхность закрывают асептической повязкой. На лицо повязки можно не накладывать. Доврачебное оказание помощи должно быть направлено на превентивное лечение ожогового шока, т.е. больному вводят анальгетики, антигистаминные и сердечно - сосудистые препараты. Нельзя применять на ожоговую рану мази на жировой основе, а также красящие (метиленовый синий или бриллиантовый зеленый) и дубящие средства, т.к. это в дальнейшем затруднит туалет раны и усложнит определение глубины ожога.

Всех пострадавших направляют в стационар. Амбулаторное лечение возможно лишь при ожогах I или II степени на ограниченном участке тела. Все остальные пострадавшие должны быть госпитализированы. В стационаре проводится противошоковая терапия, которая включает назначение следующих медикаментов: анальгетики, антигистаминные препараты, аналептики (кордиамин, коразол, бемегрид, лобелии); кортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон); ингибиторы протеолиза (контрикал); сердечные средства; вещества, стимулирующие метаболические процессы (АТФ, кокарбоксилаза); витамины (С, В^ В6, В12, Е), диуретики и, по показаниям, симптоматическое лечение.

Местное лечение обожженных больных проводят в чистой операционной после предварительного введения больному обезболивающих средств (2% раствора промедола). Кожу вокруг раны обрабатывают салфетками, смоченными 0,5% раствором аммиака или теплой мыльной водой. Затем ее осушают спиртом или йодонатом. Марлевыми шариками, смоченными растворами антисептиков (см. раздел 11.2 данного Руководства) с анестетиками снимают с обожженной поверхности обрывки эпидермиса и инородные тела. Малые пузыри не вскрывают. Большие напряженные пузыри подсекают и опорожняют. Отслоившийся эпидермис (крыша пузыря), прилипая к раневой поверхности, выполняет роль биологической повязки, и таким путем, ускоряет эпителизацию раны. При ожогах I-II степени на пораженную поверхность наносят препарат циминаль или цимезоль (комбинированный аэрозольный препарат, содержащий циминаль, тримекаин, диметилсульфоксид и др. компоненты). Ожоги лица лечат открытым методом, реже (при глубоких ожогах) - закрытым.

Для лечения ожоговых ран используется 20% гель гранул кверцетина, иммосгент, полиметилсилоксан с лизоцимом, мазевые препараты, основой которых является полиэтиленгликоль (см. раздел 11.1 данного Руководства). При инфицировании ран лечение осуществляется в соответствии со всеми правилами гнойной хирургии. Пластические операции (при глубоких ожогах) проводятся только на чистых гранулирующих ранах, которые подготовлены в процессе консервативного лечения. На лице для свободной пересадки используют только сплошные кожные лоскуты, а перфораций на лоскуте делать нельзя, т.к. это ухудшает косметический эффект (методы проведения пластических операций будут рассмотрены в III томе данного Руководства).

П о

мере заживления ожоговых повреждений

кожи, в целях предупреждения Рубцовых

деформаций, проводится массаж. В

стадии набухания рубца (первые полтора

месяца) для профилактики гипертрофических

рубцов можно применять электрофорез с

ронидазой, лидазой, йодом; фонофорез с

гидрокортизоном или прополисом,

парафинотерапию, микроволновую терапию

и др. Через 1,5 месяца после заживления

раны для ускорения созревания рубцов

и предупреждение ретракции тканей

назначают бальнеотерапию, грязелечение

и др.

о

мере заживления ожоговых повреждений

кожи, в целях предупреждения Рубцовых

деформаций, проводится массаж. В

стадии набухания рубца (первые полтора

месяца) для профилактики гипертрофических

рубцов можно применять электрофорез с

ронидазой, лидазой, йодом; фонофорез с

гидрокортизоном или прополисом,

парафинотерапию, микроволновую терапию

и др. Через 1,5 месяца после заживления

раны для ускорения созревания рубцов

и предупреждение ретракции тканей

назначают бальнеотерапию, грязелечение

и др.

Рис. 20.1.8. Рубцовая деформация лица у ребенка после контактного ожога о раскаленный металл.

Особенности термических ожогов у детей. Наиболее частой причиной ожогов является попадание на кожу горячих жидкостей (кипятка), прикосновение к накаленным металлическим предметам или ожог пламенем (рис. 20.1.8).

Площадь ожога должна определяться с учетом возраста ребенка. Для этого можно пользоваться таблицей Уоллеса (А. Wallace, 1951).

Табл. 20.1.1. Площадь поверхности различных частей тела у детей в зависимости от их возраста в процентах к общей поверхности тела (A.Wallace, 1951)

|

Части тела |

Возраст ребенка |

||

|

до 1 года |

от 1 года до 5 лет |

от 6 до 14 лет |

|

|

Голова |

21 |

19 |

15 |

|

Верхняя конечность |

9 |

9 |

9 |

|

Нижняя конечность |

14 |

15 |

17 |

|

Туловище спереди или сзади |

16 |

16 |

16 |

|

Промежность |

1 |

1 |

1 |

Ожоговая болезнь у ребенка может развиться при поражении всего лишь 5% поверхности тела. Особенно это касается младших возрастных групп. Чем меньше возраст ребенка, тем тяжелее протекает ожоговая болезнь. Критическими считаются глубокие ожоги на площади 10% поверхности тела. У детей в возрасте до 3 лет шок развивается при площади ожога 3-5% от поверхности тела, а у более старшего возраста - 5-10%. Ожоговый шок у детей протекает тяжелее, чем у взрослых (быстрее происходят изменения в белковом и водно-электролитном обмене, гиповолемия, нарушения гемодинамики, олигурия и т.д.).

Кроме ранее указанных причин ожога у детей термические повреждения слизистой оболочки возникают при приеме горячей пищи (бульон, молоко). Повреждается в первую очередь слизистая оболочка губ, переднего отдела языка (кончика) и твердого неба. Появляется гиперемия, отек и резкая болезненность слизистой оболочки. Могут образоваться внутриэпителиальные пузырьки, которые очень быстро лопаются и появляются обрывки эпителия на фоне гиперемированного основания.

Среди ранних местных осложнений могут возникать келоидные рубцы, контрактуры шеи, стоматиты, лимфадениты и др., а среди общих - пневмонии, отиты, нефриты и др. Нарушения со стороны психики у детей бывают более выражены, чем у взрослых.

Местное лечение осуществляется по тем же принципам, что и у взрослых. При поражении слизистой оболочки полости рта назначают аппликации 0,5 % раствором новокаина (или другого анестетика), 0,05% раствором лизоцима, настойкой календулы (1 чайную ложку разводят в стакане воды) и др.

После ожогов у детей длительное время продолжается структурная, функциональная, органная и системная реабилитация. Дети с последствиями ожога подлежат диспансеризации до окончания роста организма.

♦ Химические ожоги

Чаще всего вызываются неорганическими кислотами (серная, соляная, азотная и др.), щелочами (негашеная известь, едкий калий или натрий и др.), солями некоторых тяжелых металлов (нитрат серебра и др.). Поражаются, в основном, открытые участки тела. При случайном приеме кислот (щелочей) или при суицидальных попытках возможны ожоги слизистой оболочки полости рта, ротоглотки и пищевода. Глубина поражения тканей зависит от концентрации химических веществ, их температуры и продолжительности контакта с кожей или слизистой оболочкой. Механизм действия кислот и щелочей различен.

Кислоты изменяют состояние биологических жидкостей (коллоидов) клеток, происходит дегидратация и коагуляция тканей, развивается сухой (коагуляционный) некроз. Соли тяжелых металлов по механизму действия стоят ближе к кислотам. Щелочи взаимодействуют с белками и образуют щелочные альбуминаты, омыляют жиры, что способствует развитию влажного (колликвационного) некроза.

Рис. 20.1.9. Рубцовая деформация лица у больного после химического ожога. Микро-стома. а, б) вид больного спереди; в) вид больного сбоку.

Химические ожоги, как и термические, делятся на четыре степени (по глубине поражения тканей). Но при химических ожогах II степени не образуются пузыри. Ожоговая болезнь развивается редко, но в ране, в результате химических взаимодействий, образуются агрессивные вещества, которые всасываются в кровь и вызывают интоксикацию.

Химические ожоги имеют следующие особенности: ограничены по площади, с четкими границами и образования следов растекания (подтеков) химического вещества. На коже, как уже ранее сказано, химические ожоги протекают в виде сухого или влажного некрозов. Слизистая оболочка при химическом ожоге становится резко гиперемированной. В дальнейшем появляются некротизированные участки, пропитанные экссудатом и покрытые плотной пленкой фибрина. Под этой пленкой происходит заживление раны, отторжение ее медленное.

а) б)

Рис. 20.1.10. Рубцовая деформация лица у больного после химического ожога. Микростома. : а) вид больного спереди; б) вид больного сбоку.

Тяжесть химического ожога значительно зависит от своевременности и квалифицированности оказанной медицинской помощи. Необходимо как можно быстрее нейтрализовать (удалить) агрессивный фактор не только с поверхности кожи и слизистой оболочки, но и со стороны желудочно-кишечного тракта (промывание желудка). Обмывают пораженные участки с помощью проточной воды. При своевременном оказании помощи промывание пораженного участка длится 10-15 минут, а при запоздалой - 40-60 минут. Нельзя обмывать водой ожоги, вызванные концентрированной серной кислотой и негашеной известью (соединяясь с водой эти вещества дают экзотермическую реакцию, что оказывает дополнительное термическое действие), а также ожоги от органических соединений алюминия (при взаимодействии с водой эти вещества воспламеняются, а удаляют их спиртом, бензином, керосином).

В дальнейшем нужно провести химическую нейтрализацию агрессивных веществ: кислоты - 2-3% раствором гидрокарбоната натрия; щелочи -1-2% раствором уксусной или лимонной кислоты; негашеная известь - 20% раствором сахара; карболовая кислота - глицерином; хромовая кислота - 5% раствором тиосульфата (гипосульфита) натрия; соли тяжелых металлов - 4-5% раствором гидрокарбоната натрия, ожог фосфором - 5% раствором сульфата меди.

При ожоге пищевода для снятия болей и спазма назначают тепло - влажные ингаляции с анестетиками. Наличие признаков общей интоксикации (в результате резорбции химических веществ) требуют проведения дезинтоксикационной и антидотной терапии. При ожогах глотки и пищевода больной должен быть госпитализирован в ЛОР- отделение.

Местное лечение ожоговых ран от химических агентов не отличается от такового при термических ожогах, т.е. проводится по общим правилам.

В результате химического ожога возникают выраженные деформирующие рубцы (рис. 20.1.9-20.1.11).

а) б)

Рис. 20.1.11. Рубцовая деформация шеи у больной после химического ожога.

а) вид спереди; б) вид сбоку.

Рис. 20.1.12. Атрофические рубцы на шее у больной после лучевой терапии:

а) вид спереди; б) вид сбоку.

♦ Электрические ожоги

Встречаются в челюстно - лицевой области редко. Возникают от действия электрического тока, контакт которого с тканями приводит к переходу электрической энергии в тепловую, в результате чего наступает коагуляция тканей и некроз. Наряду с местными изменениями наблюдается изменение функции сердечно - сосудистой системы и дыхания. Может наступать остановка дыхания, фибрилляция сердца, судорожное сокращение мышц, потеря сознания. В месте контакта электричества с кожей имеются "знак тока" (electrodermia) - изменение кожи в виде безболезненных точечных или полосовидных возвышений эпидермиса. В месте поражения молнией появляются "знак молнии" (синоним: кераунография, фигура молнии, фульгуриты) -изменение кожи в виде древовидно разветвленных полос темно-красного цвета. Особенность электроожогов в том, что поражение кожи обычно локальное, а подлежащих тканей (клетчатки, фасций, мышц) - глубокое.