Тимофеев 1-3 том / том 2 / 18. ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ / 18.1. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

.doc18.1. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

Среди осложнений переломов нижней челюсти посттравматический остеомиелит встречается от 9 до 30% (Неробеев А.И., 1969; Малышев В.А., 1981; Умбертьяров Б.А., 1983; Тимофеев А.А. и соавт., 1987; Робустова Т.Г., 1990, 1996, и др.).

До настоящего времени не существует единой стройной теории, которая могла бы объяснить механизм возникновения посттравматического остеомиелита. Неробеев А.И. (1969) убедительно доказал, что сенсибилизация организма в значительной степени способствует возникновению этого воспалительного осложнения. В последующие годы установлено влияние повреждений периферических ветвей нижнечелюстного нерва на заживление переломов нижней челюсти и развитие посттравматических осложнений (Дружинина С.Н., 1971, 1975; Черемнов Н.Ф., 1974; Шаргородский А.Г., 1975, и др.). Аллергическая и нейротрофическая теории в определенной степени дополняют друг друга и частично могут объяснить патогенез возникновения посттравматического остеомиелита у больных с переломами челюстей. Важную роль в развитии этого посттравматического осложнения играют микроорганизмы, которые находятся в одонтогенных очагах хронической инфекции, а также оказывает влияние и механический фактор (наличие осколков кости, подвижность отломков, участки некроза, разрывы сосудов и др.).

Исследованиями Р. Б. Паканаева (1982) и Е.А. Цимбалистовой (1985) доказано, что данное осложнение возникает у больных с низкими показателями защитной реакции организма, а развитию клинико-рентгенологической картины заболевания предшествуют изменения в микроциркуляторном русле в области перелома.

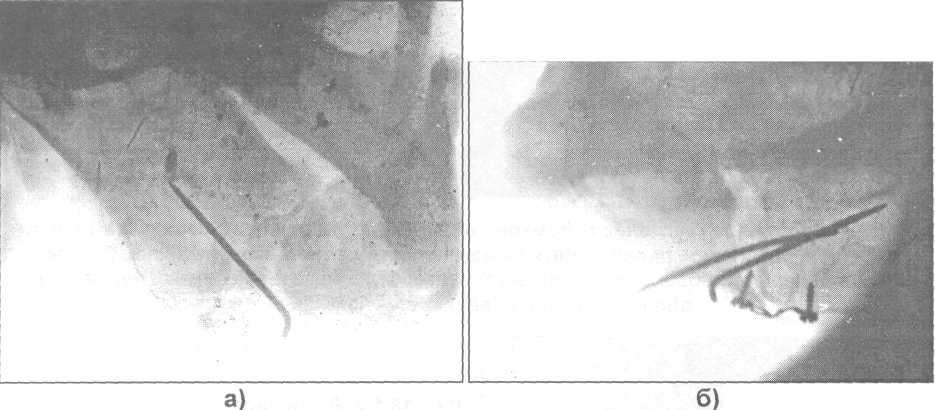

Возможной причиной появления посттравматического остеомиелита может быть коррозия (рис. 18.1.3) разнородных металлов (шины, лигатурные проволоки, скрепители для остеосинте-за), при воспалении мягких тканей (в кислой среде) коррозия усиливается, что способствует возникновению гальванических токов в полости рта (Аланасенко Б.Г., 1964; Малышев В.А., 1970; Грицанов А.И., Станчиц О.Ф., 1974; Козлов В.А. и др., 1975; Кабаков Б.Д., Малышев В.А., 1981; Тимофеев А.А., Горобец Е.В., Весова Е.П., 1995, 1996, и др.).

Рис. 18.1.3. Посттравматический остеомиелит нижней челюсти, который вызван коррозией скрепителей: а) спицы; б) коррозия разнородных металлов

(спицы и минипластинки из нержавеющей стали).

Патогенез

посттравматического остеомиелита

нижней челюсти А.И. Неробеев (1969) представил

следующим образом: микроорганизмы

полости рта попадают в щель перелома

через разорванную слизистую оболочку

альвеолярного отростка, фиксируются в

гематоме в зоне первичного костного

некроза и в мягких тканях, кровяной

сгусток разрушается и очаг инфицируется.

Поскольку в мягких тканях процессы

деструкции выражены сильнее, то наибольшая

активность патологического процесса

наблюдается у нижнего края нижней

челюсти, т.е. там, где находится

основной мышечный массив. Из одонтогенных

очагов микробы д ополнительно

проникают в поврежденный участок

кости, способствуя расширению зоны

некроза.

ополнительно

проникают в поврежденный участок

кости, способствуя расширению зоны

некроза.

Рис. 18.1.4. Обзорная (а) и боковая (б) рентгено-граммы нижней челюсти больных с посттравмати-ческим остеомиелитом нижней челюсти в облас-ти угла.

Факторами, которые способствуют развитию посттравматического остеомиелита являются: позднее обращение больных для оказания специализированной медицинской помощи; недостаточно эффективная репозиция и фиксация поврежденных отломков челюстей; наличие сочетанной черепно-мозговой травмы; множественное повреждение челюсти или наличие осколков; выраженные повреждения мягких тканей в области места перелома; наличие прорезавшихся зубов, находящихся в щели перелома; очаги хронической одонтогенной инфекции; повреждение сосудисто-нервного пучка; нагноение околочелюстных мягких тканей; заболевания, способствующие снижению общей и местной неспецифической защиты организма; нарушение больными режима лечения и др.

Удаление секвестра при посттравматическом остеомиелите челюсти обязательно, т.к. доказано, что секвестры служат лишь резервуаром микрофлоры и практически бесполезны для получения минеральных веществ, необходимых в построении костной мозоли (Неробеев А.И., 1969).

Микроорганизмы, которые обнаружены в патологическом очаге больных посттравматическим остеомиелитом челюсти чаще были представлены стафилококками, стрептококками, протеем или кишечной палочкой (могут быть в ассоциациях), реже - бактероидами, фузобактериями, вейлонеллами, пептострептококками и другими анаэробами.

К линическое

течение

посттравматического

остеомиелита может быть острым

и

хроническим.

Следует

отметить, что в

острой стадии заболевания нередко

бывает трудно определить, имеется

ли у больного развитие посттравматического

остеомиелита или же нагноение костной

раны потому, что в обоих случаях

преобладают воспалительные проявления

в мягких тканях, которые находятся

вокруг щели перелома. Острая

стадия остеомиелита часто остается

незамеченной, что можно объяснить

свободным оттоком воспалительного

экссудата из щели перелома. Рентгенография

нижней челюсти в этот период течения

заболевания диагностической ценности

не имеет.

линическое

течение

посттравматического

остеомиелита может быть острым

и

хроническим.

Следует

отметить, что в

острой стадии заболевания нередко

бывает трудно определить, имеется

ли у больного развитие посттравматического

остеомиелита или же нагноение костной

раны потому, что в обоих случаях

преобладают воспалительные проявления

в мягких тканях, которые находятся

вокруг щели перелома. Острая

стадия остеомиелита часто остается

незамеченной, что можно объяснить

свободным оттоком воспалительного

экссудата из щели перелома. Рентгенография

нижней челюсти в этот период течения

заболевания диагностической ценности

не имеет.

Рис. 18.1.5. Посттравматический остео-миелит подбородочного отдела нижней челюсти:

а) обзорная рентгенограмма;

б) прицельная рентгенограмма подбородочного отдела нижней челюсти.

Острая стадия посттравматического остеомиелита может развиться как в первые дни после травмы, так и спустя 7-10 дней. Общее состояние больного ухудшается, т.к. нарастают симптомы интоксикации. Боли в области перелома усиливаются. Появляется отечность и воспалительная инфильтрация мягких тканей, которые окружают щель перелома. В дальнейшем могут осложниться развитием абсцесса или флегмоны. Жалобы больного и клинические симптомы заболевания зависят от места перелома и локализации формирования гнойного очага в околочелюстных мягких тканях, наличия неудаленного зуба (препятствующего выходу гноя) в щели перелома. Со стороны полости рта также имеется отек и инфильтрация слизистой оболочки и надкостницы, могут формироваться подслизистые или поднадкостничные абсцессы. На рентгенограммах нижней челюсти рентгенологических признаков остеомиелита в острой стадии нет. Не ранее, чем через две недели после развития воспалительных явлений в кости, рентгенологически определяется расширение щели перелома с признаками остеопороза, а вдоль линии повреждения челюсти обнаруживаются разной формы и размеров секвестры.

Подострую стадию процесса выделить сложно из-за скудности клинической симптоматики этого периода.

Рис. 18.1.6. Боковые рентгенограммы нижней челюсти больных с посттравматическим остеомиелитом в области угла (а, б) и тела (в, г).

В хронической стадии посттравматического остеомиелита воспалительная инфильтрация и отек околочелюстных мягких тканей сохраняется, формируются свищи со скудным гнойным отделяемым. Пышных грануляций, характерных для одонтогенного остеомиелита, обычно нет. Свищи могут быть как на коже, так и на слизистой оболочке, функционируют в течение длительного времени. При осложнении посттравматического остеомиелита актиномикозом формируются множественные и стойкие свищи с выделением крошкообразного гноя. Хроническая стадия заболевания может иметь обострившееся течение.

На рентгенограмме нижней челюсти по краям костных фрагментов имеется зона резорбции с участками деструкции костной ткани (рис. 18.1.4-18.1.6). Щель перелома может быть расширена неравномерно - у альвеолярного отростка она больше, чем у нижнего края челюсти. Вдоль линии перелома определяются разной формы и размеров краевые секвестры. Секвестры редко могут располагаться в стороне от линии перелома. При посттравматическом остеомиелите нижней челюсти секвестрация чаще носит краевой характер, а иногда это некротизирующие мелкие осколки между костными фрагментами нижней челюсти. Между костными отломками можно видеть более плотные тени, свидетельствующие об образовании костной ткани (костной мозоли).

Таким образом, первый симптом, который должен насторожить врача - это отсутствие тенденции к сужению щели перелома и даже ее увеличение, нечеткость и неровность краев костных фрагментов. Очень сложно уловить тот момент, когда осколок приобретает характерные черты секвестра. По мнению Н.А. Рабухиной (1973) костные осколки относительно быстро, в течение 10-20 дней, меняют вид: уменьшаются в объеме, а края их становятся менее четкими; нарастание интенсивности тени при сопоставлении серии рентгенограмм не происходит. Эти признаки помогают врачу уточнить диагноз. Ранним признаком начинающейся консолидации отломков при переломе будет появление нежных периостальных наслоений вдоль основания нижней челюсти. По наблюдению Н.А. Рабухиной (1973), при полном клиническом благополучии, в течение 8-9 месяцев просвет между фрагментами заполняется костной тканью, не-имеющей характерной функциональной направленности ее структуры, а восстановление последней происходит постепенно, в течение 4-5 месяцев. Однако даже через 13-16 месяцев линию перелома еще можно просмотреть. Если небольшие секвестры остались неудаленными, тень их постепенно уменьшающаяся в размерах будет видна в течение 6-7 месяцев (Н.А. Рабу-хина, 1973).

Диагноз посттравматического остеомиелита устанавливается на основании сбора анамнестических данных и жалоб пострадавшего, наличия клинических и рентгенологических признаков перелома челюсти на разных стадиях консолидации костной ткани, воспалительных проявлений в участке поврежденной кости.

Посттравматический остеомиелит челюсти не подвергается самостоятельному излечению.

Лечение больных в острой стадии заболевания заключается в оперативном раскрытии гнойника по общепринятой методике (см. соответствующие главы данного Руководства), адекватном дренировании гнойной раны, санации полости рта (удаляют зуб из щели перелома), обеспечении иммобилизации подвижных отломков челюсти (в том случае, если этого не было сделано ранее), назначении противовоспалительного и общеукрепляющего лечения (см. соответствующие разделы 11.2-11.5 данного руководства), гигиенический уход за полостью рта.

В хронической стадии течения посттравматического остеомиелита проводятся мероприятия, направленные на ускорение регенераторных процессов в костной ране, а после отторжения секвестров - операцию секвестрэктомии. Наиболее оптимальным сроком для проведения данного оперативного вмешательства считается 3-4 неделя после перелома. Однако в некоторых случаях, когда секвестром является осколок кости, хирургическое вмешательство можно проводить и спустя две недели после травмы. При медленно протекающих репаративных процессах в челюсти сроки проведения операции могут увеличиваться до 5-6 недель.

Секвестрэктомию чаще следует проводить внеротовым доступом, реже - одновременно внутри - и внеротовым. Удаляя секвестры нужно следить за тем, чтобы не разрушить фиброзные спайки между костными отломками. Выскабливать необходимо только бледные, вялые грануляции. Нужно помнить, что удалять секвестры нужно все (включая и мелкие), а также зубы, корни которых не покрыты костной тканью. При обнаружении или наличии сообщения с полостью рта необходимо изолировать операционную рану путем наложения швов на слизистую оболочку. Обнаружив при проведении операции костный дефект, восполняем его гидроксиапатитом (в чистом виде или с антибиотиками), биокерамикой или костным трансплантатом. Если во время хирургического вмешательства обнаружена патологическая подвижность костных фрагментов, то необходимо проведение отсроченного остеосинтеза нижней челюсти (титановыми минипластинами в чистом виде или покрытыми биокерамикой). Необходимо помнить, что на всех этапах лечения посттравматического остеомиелита нужна прочная иммобилизация отломков.

Исходы лечения заболевания, как правило, благоприятные, т.е. наблюдается полное восстановление анатомической формы и функциональных особенностей нижней челюсти. В некоторых случаях посттравматический остеомиелит может осложниться образованием ложного сустава, деформацией челюсти, неправильным сращением костных фрагментов, развитием сепсиса и т.д.

Профилактика посттравматического остеомиелита заключается в своевременном и правильном оказании специализированной медицинской помощи пострадавшим с повреждением челюсти (включая проведение остеосинтеза), а также в устранении факторов, способствующих развитию этого воспалительного осложнения у больных с переломами челюстей.