Клиническая стоматология 2004-1 / Теоретические предпосылки рационального одонтопрепарирования ортопедического профиля

.doc

Теоретические предпосылки рационального

одонтопрепарирования ортопедического профиля

Чудинов К.В.,

врач-консультант кампании «SS WHITE»

ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИЕ (ОП)- механический процесс удаления ручным или машинным способом поврежденных, нежизнеспособных или мешающих лечению твердых тканей зуба. [1]

Начиная разговор об одонтопрепарировании необходимо, прежде всего, сформулировать те цели и задачи, которые ставит перед собой врач-стоматолог-ортопед на этапе препарирования твердых тканей зуба:

1. удаление объема твердых тканей зуба для размещения зубного протеза;

2. формирование оптимальной геометрической формы культи;

3. формирование микрорельефа поверхности культи.

Решение поставленных задач неизбежно связано с повреждением определенных структур, что в свою очередь сказывается на выполняемых ими функциях и, следовательно, одонтопрепарирование всегда должно рассматриваться нами как сложное и небезопасное травматическое воздействие для зубных тканей, ЗЧЛС и всего организма.

Т.о. можно сказать, что рациональное ОП подразумевает создание условий для изготовления протеза с наименее травматичным воздействием на зуб.

Говоря о решении поставленных задач, а иными словами, говоря о создании оптимальных условий для изготовления и фиксации протеза, необходимо, прежде всего, остановиться на проблеме выбора тангенциального (безуступного) препарирования, или же препарирования с уступом.

По мнению отдельных авторов [2] безуступное препарирование полностью потеряло свою актуальность в силу все более возрастающих норм эстетики, в силу возрастающих требований к гигиеническим свойствам зубных протезов, и т.д.; иные авторы [3], ссылаясь на опыт работы зарубежных стоматологических клиник, считают возможным применение тангенциального препарирования под ортопедические стоматологические конструкции, определяя при этом отдельные виды протезов, которые уместны при препарировании без уступа, и конструкции, показанные при уступной технологии.

Обе эти точки зрения имеют право на существование.

Наша точка зрения состоит не в определении конкретных видов протезов при той или иной форме препарирования, и не к четкому определению оптимального вида ОП; наша позиция сводится к вдумчивому врачебному подходу в ОП, в тактике выбора формы препарирования в зависимости от комплекса факторов, который определяется в каждом конкретном клиническом случае индивидуально. ОП рассматривается нами как небезопасное врачебное вмешательство на твердых тканях зуба (операция) и одновременно как систему научных подходов, а не как «сумму» научных знаний для достижения поставленных целей. Иными словами мы не пытаемся построить некий универсальный «набор» знаний по этому вопросу, четко выделить единственно верную форму препарирования, не пытаемся ограничить ОП уверенными рамками и догмами о том что «это - хорошо, а это - плохо», наш подход к ОП можно сравнить с дорожными указателями, на которых написано: «В ту сторону опасно». Или скорее, - «Врачебный подход так не учит». В нашем понимании ОП не несет в себе некоего умозрительного содержания, а является полностью прикладным знанием, сводящимся к определению, как нельзя проводить ОП, а не о том, как «Нужно проводить ОП».

Именно поэтому мы не будем вторгаться в сферу «истинно верных технологий» препарирования зубов под ортопедические конструкции, предоставляя врачу в каждом конкретном случае определять самому тактику самой главной стоматологической операции - одонтопрепарирования. Мы лишь обозначим некоторые возможные, мотивированные, системные подходы к ОП, которые позволяют решать врачебные задачи с большой эффективностью.

Касаясь уступной технологии препарирования, хочется отметить, что все разнообразие уступов, применяемых в практике ортопедической стоматологии имеет полное право на существование. Тактика выбора вида уступа зачастую определяется, прежде всего технологическими моментами в изготовлении последующей конструкции, особенностями положения опорных зубов в зубном ряду, финансовой стороной вопроса. Особенности топографии уступа относительно десневого края могут определяться местоположением опорных зубов в зубном ряду, эстетическими требованиями, гигиеническими требованиями, парадонтологической спецификой опорных зубов, особенностями литейного и зуботехнического производств.

Несколько слов о допустимых размерах конвергенции стенок культи. По данным С.И.Абакарова при конвергенции стенок культи свыше 12° наблюдается резкое снижение жизнеспособности пульпы всех функциональных групп зубов, особенно моляров. [4] По его же данным при математическом моделировании наиболее полноценное распределение жевательной нагрузки, а также не вызывающее затруднений наложение и фиксация протезов происходит при конвергенции стенок культи в 4-7°. Соответственно этим данным для зубов с не измененным местоположением нежелательно производить препарирование с конусностью более 12°. Конечно в практической стоматологии зачастую приходится сталкиваться с зубными рядами во вторичных деформациях, аномалийном положении отдельных зубов и.т.д., где по изначальным условиям невозможно придерживаться установленных ориентиров конвергенции, а значит мы, независимо от нашего желания, будем вынуждены задавать больший угол наклона стенок культи. Как соотнести эти моменты с грамотным одонтопрепарированием? И тут мы снова подходим к вопросу ОП с позиций рациональной врачебной тактики. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо иметь представления о свойствах фиксирующих цементов, о механизмах сцепления, об удерживающих и об устойчивых к возникновению вторичного кариеса участках культи.

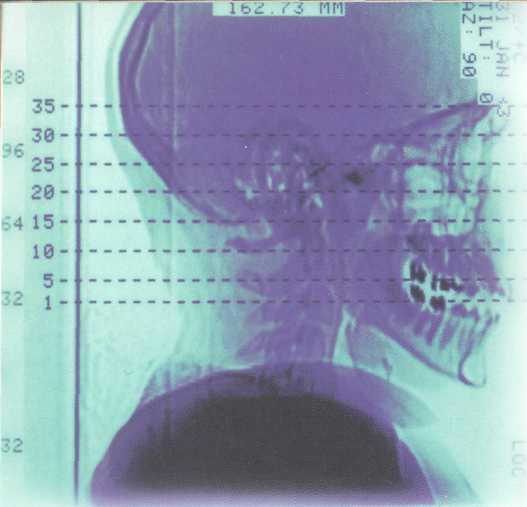

Рис. 1а. Поверхность зуба после его Рис.1 б. Поверхность зуба после его

препарирования бором с алмазным препарирования твердосплавным бором.

покрытием. Борозды и микротрещины Поверхностные дефекты минимальны.

поверхности.

Говоря

о механизмах сцепления на участке

дентин-фиксируюший цемент-искусственная

коронка можно говорить о том, что истинная

адгезия проявляется лишь в связях

дентина и стеклоиномерного цемента

[5], при использовании же иных видов

фиксирующих материалов, а также на

участке стеклоиномерный цемент -

искусственная коронка фиксация

происходит по пути исключительного

механического удержания. Не стоит

забывать и то, что свойства фиксирующих

стеклоиномеров проявляются лишь в

тонких пленках и что жевательная нагрузка

значительно превышает силу химических

связей стеклоиномера и дентина [6].

Учитывая это можно однозначно

определить необходимость создания

«элементов удержания» на поверхности

к ульти

и на внутренней поверхности коронки.

ульти

и на внутренней поверхности коронки.

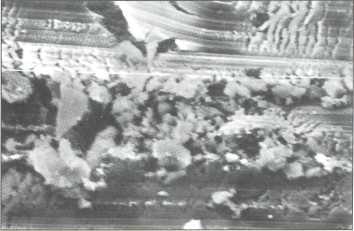

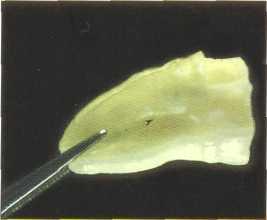

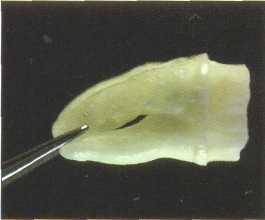

Рис. 2. Сканирующая электронная микрограмма (Масштаб: размер маркера 10 мкм.) Поверхность препарированного зуба собаки через 5 суток после фиксации искусственной коронки на цинк-фосфатный цемент. Кислотная деструкция.

Прежде всего, выделим элементы макромеханического удержания и элементы микромеханического удержания искусственной коронки.

К макроэлементам, успешно использованным нами можно отнести вертикальные рельсовые направляющие пазы на культе опорного зуба (в этом случае точное литье позволяет выполнить конгруэнтную внутреннюю поверхность искусственной коронки с последующей фиксацией на стеклоиномерный цемент), либо в случае фиксации на цинк-фосфатный цемент нами были удачно использованы спиралевидные пазы на всю высоту культи зуба. В этом случае насечки наносились перед этапом фиксации протеза. Хочется отметить неудачный опыт применения циркулярных горизонтальных насечек (в силу неполного заполнения их фиксирующим материалом с образованием пузырьков воздуха).

Элементы микромеханического удержания на искусственной коронке - это отпеско-струенная либо протравленная внутренняя поверхность коронки. На вопросе элементов микромеханического удержания на культе опорного зуба хотелось бы остановиться подробнее.

В![]() полне

ясно, что отпрепарированная поверхность

дентина приобретает характерный

рельеф в виде микроборозд различной

глубины и направления. Эти микроборозды

обозначают термином - шероховатость.

Шероховатость препарированной

поверхности имеет важное клиническое

значение [7]. С одной стороны увеличение

шероховатости усиливает ретенцию

несъемных ортопедических конструкций

при фиксации на цинк-фосфатный цемент

[8]. С другой стороны шероховатость,

переносимая на слепок, модель, восковую

заготовку может препятствовать точности

изготовления литого каркаса [9].

полне

ясно, что отпрепарированная поверхность

дентина приобретает характерный

рельеф в виде микроборозд различной

глубины и направления. Эти микроборозды

обозначают термином - шероховатость.

Шероховатость препарированной

поверхности имеет важное клиническое

значение [7]. С одной стороны увеличение

шероховатости усиливает ретенцию

несъемных ортопедических конструкций

при фиксации на цинк-фосфатный цемент

[8]. С другой стороны шероховатость,

переносимая на слепок, модель, восковую

заготовку может препятствовать точности

изготовления литого каркаса [9].

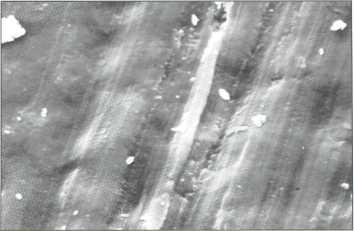

Рис. 3.

Образование микроборозд на поверхности препарированного зуба, с одной стороны способствует усилению ретенции, но с другой стороны неизбежно связано с повреждением определенных структур, а подобное повреждение тканей или их структурных элементов является одним из проявлений патологических процессов [11]. Исследования отмечают реактивные изменения в препарированном зубе на уровне пульпы, и даже на уровне периодонта. То обстоятельство, что структурные изменения затрагивают все ткани зуба, дает основание расценивать процесс одонтопрепарирования как небезопасное вмешательство на уровне органа и всего организма.

Поэтому значимыми моментами в тактике ОП является выбор правильного режима препарирования и выбор непосредственно инструмента препарирования. Под термином «режим препарирования» мы понимаем соотношение, или вернее дозированную компиляцию, времени препарирования, давления на инструмент и скорости вращения бора. Исследования Н. П. Спицыной 1996 г. [12] показали, что наименьшая глубина микроборозд и наименьшее количество и величина сколов на микрорельефе получается при использовании мелкокристаллических алмазных боров при небольшом давлении и малых скоростях. Более шероховатая поверхность препарированного зуба получается при использовании крупных алмазных абразивов и высоких скоростей. Показано также, что выраженность изменений в пульпе зуба также напрямую зависит от выбранного режима препарирования. Интенсивные режимы препарирования вызывают более стойкие изменения в пульпе зуба.

Образование функциональной шероховатости, как и вся операция одонтопрепарирования, представляет собой постепенное иссечение твердых тканей зуба. И характерные изменения имеют своим началом как раз место непосредственного контакта бора и зуба. Механизмы вовлечения в реакцию всех тканей зуба проистекают именно отсюда и могут выражаться в температурном воздействии, механическом (микроудары), изменении проницаемости сошлифованной поверхности [11]. Поэтому особое внимание в тактике рационального одонтопрепарирования следует уделить бору, как самому главному инструменту врача-стоматолога.

На данный день боры подразделяются в основном по размеру алмазной крошки (для алмазных боров), по типу наконечников, для которых они предназначены, по структуре рабочей поверхности (твердосплавные, алмазные, с резиновой или карборундовой рабочей поверхностью), по технологии изготовления. Хотя анализ литературы показал отсутствие полной врачебной классификации боров, можно выделить лишь один параметр, по которому разделяется все многообразие боров, как принципиальный. Этим параметром, на наш взгляд, является механизм удаления твердых тканей зуба. Наиболее логично выделить боры с режущей поверхностью и боры с абразивной, сошли-фовывающей рабочей поверхностью. В первом случае (режущая рабочая поверхность) удаление твердых тканей происходит за счет послойного срезания тканей, во втором - за счет постепенного сошлифовывания с поверхности. Такой подход к разделению боров подтверждается исследованиями поверхностей препарированного зуба [12], а также исследованиями тканевых реакций на препарирование [11].

Рабочая поверхность абразивного бора состоит из зерен минералов высокой твердости, связанных между собой. Изготавливается такая поверхность в основном методом прессования зерна искусственного минерала и металлической связки. Эффективную работу по иссечению твердых тканей зуба выполняет шлифовальное зерно. Рабочие свойства абразивного инструмента определяются его типом, размером рабочей поверхности, количеством и размером зерна, видом минерала, прочностью сцепления зерен в связке, ориентацией граней зерна по отношению к рабочей поверхности. На твердость и, соответственно, время эффективной работы оказывает влияние выбранный режим препарирования и прочность сцепления зерен между собой и подлежащим основанием [13].

Рабочая поверхность инструмента, действующего по принципу «послойного срезания», состоит из направленных соответственно оси вращения бора граней - ножей. Грани выполняются из твердых металлов или их сплавов и имеют определенную заточку режущих поверхностей соответственно оси вращения бора. Эффективную работу по удалению твердых тканей зуба выполняет лезвие ножа. Рабочие свойства такого бора определяются твердостью металла ножа, количеством граней, углом вращения лезвия относительно оси бора, остротой лезвия, шагом (расстоянием) между ножами. На твердость и, соответственно, время эффективной работы влияют выбранный режим препарирования, острота лезвий, прочностные характеристики металла.

Наибольшая шероховатость поверхности дентина отмечена при использовании абразивных боров, по сравнению с твердосплавными режущими борами при прочих одинаковых параметрах препарирования (рис.1 а, б). Наибольшее значение этому факту придается при препарировании пришеечной зоны культи. Зубы под искусственной коронкой оказываются в специфических условиях: они лишаются во время препарирования наиболее плотной и устойчивой зоны - слоя эмали, поверхность препарированного зуба покрыта микротрещинами, увеличивающими проницаемость твёрдых тканей, эта поверхность вступает в постоянный контакт с фиксирующим цементом способным вызывать поверхностную кислотную деструкцию препарированной поверхности зубов и за счет краевой проницаемости способствует микробной инвазии (рис. 2). Все это формирует кариесогенную ситуацию под искусственной коронкой в пришеечной области [10]. Поэтому основным предупреждающим фактором этого является формирование гладкой, ровной поверхности дентина у края коронки. Боковые же поверхности культи отвечают за фиксацию ортопедической конструкции и, соответственно, должны иметь достаточную для удержания шероховатость.

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12

Рациональная врачебная тактика в ОП учитывает обоснованный выбор бора с учетом эффективности препарирования, безопасных режимов препарирования, зон безопасности, фиксирующих и стабилизирующих участках поверхности культи, микроструктуры поверхности оптимальной для изготовления и длительной фиксации протеза.

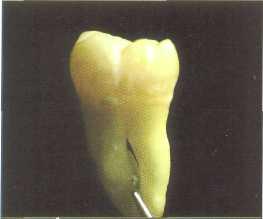

Нами было произведено одонтопрепарирование 42 витальных зубов (премоляров и моляров с неизмененным местоположением в зубном ряду) по методике Dr. Scott Perkins. Мы использовали твердосплавные турбинные боры GW2 производства компании «SS WHITE» для удаления большого объема тканей и формирования предварительного уступа. Принимая во внимание определенное и закономерное расположение эмалевых призм, при котором препарирование в пределах эмали по типу «послойного срезания» можно считать малоэффективным, и наоборот препарирование менее прочных дентинных слоев инструментом, работающим по принципу вращающегося ножа можно отнести к наименее интенсивным режимам препарирования и, соответственно, наиболее благоприятным, удаление эмали производили не путем сошлифовывания с поверхности, а подрезая эмаль по эмалево-дентинной границе. Для чего сначала производили тоннельное препарирование в области щечных бугров, по месту соединения щечной и жевательной поверхностей, (рис. 4, 5, 6.) Далее продвигая бор в передне-заднем направлении по эмалево-дентинной границе производили срезание щечных бугров зуба для создания необходимого частичного окклюзионного разобщения, (рис. 7.) Величину разобщения достаточного для последующего размещения протеза проверяли в момент смыкания зубных рядов. Затем, также по эмалево-дентинной границе, срезали язычные бугры, чем достигалось полное окклюзионное разобщение, (рис. 8, 9.) На следующем этапе бор также по эмалево-дентинной границе погружался соответственно оси культи зуба вертикально на необходимую глубину, (рис. 10, 11.) Далее производилось удаление твердых тканей зуба, формирование культи зуба с одновременным оформлением предварительного кругового уступа, (рис. 12, 13, 14.) Следует отметить, что бор GW2 имеет горизонтальные насечки на режущих гранях по всей рабочей поверхности, за исключением полукруглого торцевого окончания (рис. 3), что увеличивает его режущие свойства, а пришеечная область препарируется торцевой частью бора с образованием ровной, гладкой поверхности даже на этапе формирования предварительного уступа, (рис. 15.)

Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15

Окончательная обработка придесневой области осуществляется соответственно требованиям будущей ортопедической конструкции протеза и может заключаться в формировании поддесневого окончательного уступа, уступа со скошенным краем, и т.д. С этой целью мы использовали твердосплавные боры с соответствующей формой рабочей поверхности бора.

Изложенная методика основана на вдумчивом, системном, мотивированном врачебном подходе и ее с уверенностью можно отнести к рациональному одонто-препарированию. Список литературы находится в редакции.