Геология / Новая папка (3) / __9__ .......МУ ГРУНТОВЕДЕНИЕ

.pdf

Разделение грунта на фракции с промывкой

1.Среднюю пробу грунта поместить в сосуд для отмучивания, залить водой так, чтобы высота слоя воды над зѐрнами грунта была около 270 мм.

2.Содержимое сосуда энергично перемешать и оставить в покое на 2 минуты.

3.Слить воду с неосевшими частицами (d < 0,05мм) при помощи сифона, конец которого должен находиться на 30 мм выше поверхности зѐрен в сосуде. Про-

мывку зѐрен грунта проводить в указанной последовательности, пока вода после взмучивания не станет прозрачной.

4. Промытую пробу поместить в сосуд для взвешивания, смывая мелкие частицы струѐй воды, высушить до воздушно-сухого состояния и просеять через набор сит. Полноту просеивания проверить над листом бумаги.

5. Взвешивать каждую фракцию, задержавшуюся на ситах. Потерю разнести пропорционально по фракциям:

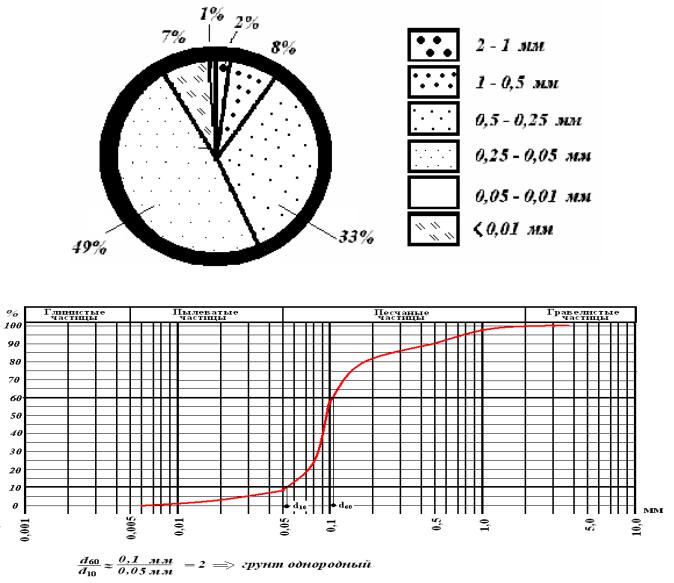

где m -масса отдельной фракции, г; m0 - масса пробы, г.

6.Результаты занести в таблицу 3:

Таблица 3 -

Образец N ……... |

Масса пробы …… |

|

|

|

|

|||

Описание образца ….. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фракции грунта, мм |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

> 10 |

10 - 5 |

5 - 2 |

|

2 - 1 |

1 – 0.5 |

0,5– |

< 0,1 |

|

|

|

|

|

|

|

0,25 |

|

Масса тары, г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Масса тары |

|

|

|

|

|

|

|

|

с грунтом, г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Масса |

|

|

|

|

|

|

|

|

фракции, г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Содержание |

|

|

|

|

|

|

|

|

фракции, % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

21

2.2 Практическая работа Графическое изображение гранулометрического состава грунтов

Для графического изображения гранулометрического состава грунтов существует ряд способов, из которых наиболее применимы:

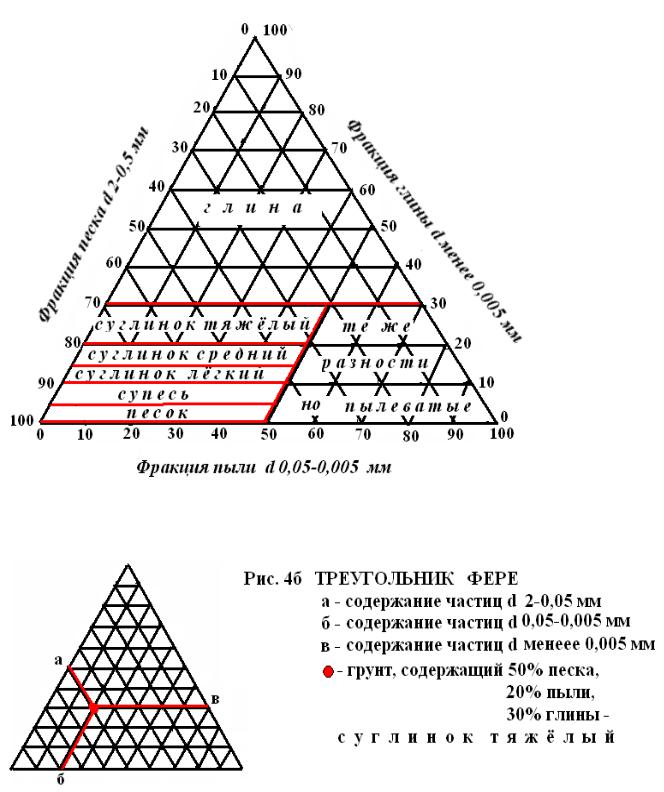

а) циклограмма (круговая диаграмма). Площадь круга, очерченная произвольным диаметром, разбивается на секторы, длины дуг которых пропорциональны содержанию каждой фракции. Площади секторов закрашиваются или заштриховываются в соответствии с принятыми условными обозначениями.

Возле каждой дуги снаружи указывается процентное содержание соответствующей фракции (рисунок 4а):

Рисунок 4а Изображение гранулометрического состава грунта в виде циклограммы

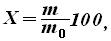

б) диаграмма–треугольник. Для изображения большого количества анализов удобно пользоваться треугольником Ферé (рисунок 4б).

Этот способ позволяет изображать содержание не всех фракций грунта, а

трѐх основных групп – песчаной (d 2- 0,05 мм), пылеватой (d 0,05 – 0,005

мм) и глинистой (d < 0,005 мм). Способ довольно груб, но позволяет наносить на один чертѐж очень большое число анализов. Затем по положению точки, изображающей результат одного анализа, можно сразу определить наименование грунта.

22

Рисунок 4б Изображение гранулометрического состава грунта

в виде диаграммы-треугольника

23

в) суммарная кривая гранулометрического состава представляет собой график, отражающий процентное содержание в грунте частиц определѐнного диаметра.

График может быть построен в обыкновенном (рисунок 5а) или в полулогарифмическом масштабе (рисунок 5б), что позволяет наносить содержание мелких фракций с достаточной точностью, не удлиняя кривую по оси абсцисс.

Рисунок 5а Суммарная кривая

Для построения суммарной кривой в полулогарифмическом масштабе по оси абсцисс откладывают не диаметры частиц, а их логарифмы или величины, пропорциональные логарифмам. В начале координат ставят не ноль, а, обычно, число 0,001. Затем, принимая 1g10 равным произвольному отрезку, откладывают этот отрезок в правую сторону 3 – 4 раза. При этом делают отметки и ставят против них числа, возрастающие на порядок: 0,01; 0,1; 1,0; 10,0 и так далее.

Расстояние между каждыми двумя соседними метками делят на 9 частей, пропорционально логарифмам чисел от 2 до 9. В первом от начала координат интервале выделенные отрезки будут отвечать диаметрам частиц от 0,002 до 0,009, во втором от 0,02 до 0,09, в третьем от 0,2 до 0,9 и так далее.

П р и м е р: если принять lg 10 = 1 соответственным 4 см, то

lg 2 = 0,301 |

соответственным 0,301 4 = 1,2 |

см; |

|||

lg 3 = 0,477 |

соответственным 0,477 4 = 1,9 |

см; |

|||

lg 4 = |

0,60 |

соответственным 0,60 4 = 2,4 |

см; |

||

lg 5 = |

0,70 |

соответственным 0,70 4 = 2,8 |

см; |

||

lg 6 = |

0,78 |

соответственным 0,78 4 |

= 3,12 |

см; |

|

lg 7 = |

0,85 |

соответственным 0,85 4 |

= 3,40 |

см; |

|

lg 8 = |

0,90 |

соответственным 0,90 4 |

= 3,6 |

см; |

|

lg 9 = |

0,95 |

соответственным 0,95 4 |

= 3,8 |

см. |

|

24

Указанные отрезки откладывают по оси абсцисс каждый от начала координат или точки, ограничивающей эталонный отрезок (4 см). Можно также воспользоваться шкалой логарифмической линейки.

При построении кривой гранулометрического состава грунта по оси ординат откладывают в процентах не содержание каждой отдельной фракции, а суммарное содержание фракций частиц с диаметрами меньше какого-либо числа. Для этого последовательно суммируют содержание фракций, начиная с

самой мелкой.

На основании данных гранулометрического анализа классифицируют грунты, с точки зрения их использования при строительстве автомобильных дорог (таблицы 4 и 5):

Таблица 4

Типы и виды |

Размер частиц, |

Содержание в массе |

обломочных грунтов |

мм, крупнее |

сухого грунта, % |

|

|

|

К р у п н о о б л о м о ч н ы е |

|

|

валунный (глыбовый - |

|

|

при преобладании |

|

|

неокатанных камней) |

200 |

> 50 |

галечниковый (щебенистый - |

|

|

при преобладании |

|

|

неокатанных частиц) |

10 |

> 50 |

гравийный (дресвяный |

|

|

при преобладании |

|

|

неокатанных частиц) |

2 |

> 50 |

П е с ч а н ы е |

|

|

- песок гравелистый |

2 |

> 25 |

|

|

|

- песок крупный |

0,5 |

> 50 |

- песок средней крупности |

0,25 |

> 50 |

- мелкий |

0,1 |

> 75 |

- пылеватый |

0,1 |

< 75 |

Таблица 5 |

|

|

|

|

|

Типы и виды |

Содерж. песчаных |

Число |

глинистых грунтов |

частиц, % по массе |

пластичности |

Супесь |

|

|

- лѐгкая крупная |

> 50 |

1…7 |

- лѐгкая |

> 50 |

1…7 |

- пылеватая |

50…20 |

1…7 |

|

|

|

- тяжѐлая пылеватая |

< 20 |

1…7 |

|

|

|

Суглинок |

|

|

|

|

|

- лѐгкий |

> 40 |

7…12 |

|

|

|

- лѐгкий пылеватый |

< 40 |

7…12 |

|

|

|

- тяжѐлый |

> 40 |

12…17 |

|

|

|

- тяжѐлый пылеватый |

< 40 |

12…17 |

Глина |

|

|

- песчанистая |

> 40 |

17…27 |

- пылеватая |

< 40 |

17…27 |

- жирная |

Не регламентируют |

> 27 |

25

По отстроенным суммарным кривым (рисунок 5б) находят действующий (эффективный) диаметр – диаметр частиц d10 или def , соответствующий абсциссе, полученной при пересечении суммарной кривой с ординатой 10%. Таким же образом находят «диаметр шестидесяти» – d60 .

Отношение d60 к d10 называется коэффициентом неоднородности. Не-

большой коэффициентом неоднородности (d60 : d10) < 3 и крутая кривая указывает на однородность грунта по гранулометрическому составу. Чем более разнородным по гранулометрическому составу является грунт, тем он плотнее и устойчивее.

Исходные данные

Фракции, d мм |

2-1 |

1-0,5 |

0,5-0,25 |

0,25-0,05 |

0,05-0,01 |

<0,01 |

|

|

|

|

|

|

|

Содержание, % |

2 |

8 |

33 |

49 |

7 |

1 |

Рисунок 5б Пример оформления работы

26

2.3 Лабораторная работа №2 Определение пористости песков

Пористость - суммарный объѐм всех пор в единице объѐма грунта, независимо от их величины, характера взаимосвязи и заполнения. Различают макропористость (когда пустоты в грунте различимы невооруженным глазом) и микропористость (когда пустоты видны только при большом увеличении).

Пористость зависит от минерального и гранулометрического состава, а также от условий формирования грунтов. Для различных грунтов она колеблется в значительных пределах.

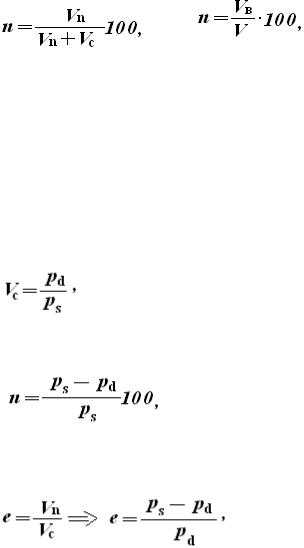

Для удобства в грунтоведении применяются два показателя пористости грунтов:

а) абсолютная пористость - это отношение объѐма пор к объѐму всего грунта, выраженное в процентах.

Для рыхлых грунтов:

Для рыхлых грунтов:

где Vn - объѐм пор в грунте,

Vc - объѐм твердых частиц;

Vв - объѐм воды, ушедшей на насыщение песка; V - объѐм песка в стакане.

Пористость связных грунтов из-за невозможности вычислить объѐм пор, получают расчѐтным путѐм:

Пористость связных грунтов из-за невозможности вычислить объѐм пор, получают расчѐтным путѐм:

Vn + Vc= 1, следовательно Vn = 1 - Vc.

где pd - плотность сухого грунта, ps - плотность частиц.

б) коэффициент пористости - это отношение объѐма пор к объѐму твѐрдых частиц, выраженное в долях единицы

27

для пересчѐта одного показателя в другой служат следующие формулы:

вместо формулы можно воспользоваться специальными номограммами.

Пористость влияет на многие свойства грунтов:

пески классифицируют по плотности их сложения (СНиП II-15-74) непосредственно в зависимости от коэффициента пористости е, полученного в лаборатории на образцах ненарушенного сложения (таблица 6):

Таблица 6

|

|

Коэффициент пористости |

е для песков |

||

|

Вид песка |

плотных |

средней |

|

рыхлых |

|

|

|

плотности |

|

|

Пески |

гравелистые, |

< 0,55 |

0,55 - 0,70 |

|

> 0,70 |

крупные и средние |

|

|

|

|

|

Пески мелкие |

< 0,60 |

0,60 - 0,75 |

|

> 0,75 |

|

Пески пылеватые |

< 0,60 |

0,60 - 0,80 |

|

> 0,80 |

|

водопроницаемость в песках и величины пористости в глинистых грунтах увеличивается с увеличением размера их пор;

чем выше значение пористости грунтов, тем больше будет их сжимаемость;

чем выше плотность грунта, тем выше показатели прочности (сопротивление сдвигу).

Пористость раздельнозернистых грунтов можно определить эксперимен-

тально методом водонасыщения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить пористость песчаных грунтов методом водонасыщения.

ОБОРУДОВАНИЕ: стакан, бюретка, весы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1.Пробу песка высушить на воздухе.

2.Засыпать песок в сухой стакан.

3.Замерить объѐм песка и определить его массу.

4.Насытить песок водой до появления на поверхности песка тонкой плѐнки воды с помощью бюретки.

5.Определить количество воды, ушедшей на насыщение песка по делениям на бюретке.

6.Рассчитать пористость грунта по формуле

28

где Vв - объѐм воды, ушедшей на насыщение песка; V - объѐм песка в стакане (см3).

Для одного и того же грунта пористость не является постоянной величиной, она уменьшается при увеличении давления на грунт.

2.4 Лабораторная работа №3 Определение коэффициента фильтрации грунта

Коэффициент фильтрации Кф - это численная характеристика водопроницаемости (способности грунта фильтровать воду). Он представляет собой скорость фильтрации при напорном градиенте равном единице, и выражается обычно в см/с или в м/сут.

Коэффициент фильтрации используется при подсчѐте запасов подземных вод, определении притока воды в строительные котлованы и горные выработки, при расчѐте утечек воды из водохранилищ, проектировании дренажных

сооружений и фильтров, а так же в ряде других расчѐтов.

Теоретически Кф можно вычислить, используя значение эффективного диаметра грунта: Кф = 1000 . d210 , м /сут..

В лабораторных условиях этот показатель можно определить с помощью различных приборов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить коэффициент фильтрации испытуемых грунтов (песков) в лабораторных условиях в трубке СПЕЦГЕО.

ОБОРУДОВАНИЕ: трубка СПЕЦГЕО (рисунок 6).

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1.Заполнить трубку (1) испытываемым грунтом.

2.Заполнить мерный цилиндр водой. Перевернуть его над трубкой и укрепить в верхней крышке так, чтобы горлышко отстояло от поверхности грунта прибли-

зительно на 0,5-1 мм.

Осторожно двигая мерный цилиндр, следует добиться прохождения через воду в нѐм только мелких пузырьков, следующих друг за другом на одинаковом расстоянии.

3. По достижении указанного режима заметить по шкале уровень воды в мерном цилиндре, пустить секундомер и через определенное время (50-100 сек. для среднезернистых грунтов, 250-500 сек. для глинистых песков) заметить второй уровень.

4. Провести опыт три раза, данные наблюдений занести в таблицу и вычислить по ним среднее значение коэффициента фильтрации:

29

где Q - объѐм воды, см3;

t - время фильтрации, с;

F - площадь сечения трубки, см2.

Рисунок 6 Трубка СПЕЦГЕО

1 – трубка;

2 – нижняя крышка;

3 – сетка;

4 – верхняя крышка;

5 – грунт;

6– мерный цилиндр;

7– вода.

30