Геология / Новая папка (3) / __4__ МУ МЕЖД.ГЕОХРОН

.pdf

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 Применение геохронологической шкалы в строительной практике

2.1 Теоретическая часть

Основы структурной геологии

Структурная геология (от лат. structura - строение) – это раздел геоло-

гии, изучающий взаимное расположение элементов земной коры и последова-

тельность их возникновения.

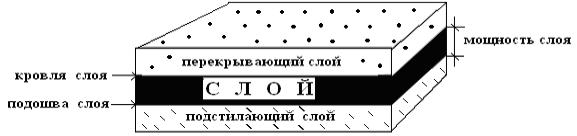

Первичной структурной формой для многих горных пород является слой (рисунок 3) - геологическое тело плоской формы большой протяжѐнности, ограниченное двумя более или менее параллельными плоскостями, обладающее более или менее однородным составом.

Рисунок 3 Элементы слоя горных пород

Соседние слои отличаются друг от друга составом, мощностью, а иногда и формой, т. к. могут деформироваться в результате эволюции земной коры.

Если значительные движения в земной коре охватывают участки с достаточно пластичными горными породами, то слои будут сминаться в различные складки. Горные породы с жѐсткими структурными связями не способны к пластическим деформациям, поэтому в результате движений в земной коре они будут разбиваться трещинами, вдоль которых может происходить смещение отдельных блоков. Подобное изменение первичного залегания слоѐв называют

т е к т о н И ч е с к и м и д и с л о к á ц и я м и (от греч. tektonikos – отно-

сящийся к строительству), которые делятся на с к л á д ч а т ы е и

р а з р ы в н Ы е (рисунок 4).

Наличие тектонических дислокаций на строительной площадке значительно осложняет проведение строительных работ и эксплуатацию сооружений. Поэтому такая информация обязательно должна отражаться на геологических и инженерно-геологических картах. Складчатые дислокации выглядят как чередование пѐстрых полос различной формы и ширины. Разрывные дислокации можно узнать по красным жирным более или менее прямым линиям, обозначающим разломы. Чаще всего горные породы, расположенные по обе стороны от разлома, окрашены в разные цвета. Это свидетельствует о различиях в их возрасте, которое объясняется смещением блоков пород вдоль разлома.

21

22

23

Краткая характеристика основных форм залегания горных пород

Все слои горных пород могут быть разделены на недислоцированные и дислоцированные (рисунок 4). В свою очередь каждый из этих типов имеет свои подразделения.

Н е д и с л о ц и р о в а н н ы м и называют слои горных пород, сохранившие своѐ первоначальное залегание.

Н е д и с л о ц и р о в а н н ы м и называют слои горных пород, сохранившие своѐ первоначальное залегание.

если пласты располагаются горизонтально или слегка наклонно, их поверхности параллельны друг другу и при этом соблюдается стро-

гая стратиграфическая последовательность (рисунок 4.1), такое залегание называют с о г л а с н ы м (синонимы – согласное напластовáние, параллельное напластовáние);

в ряде случаев, на некоторых этапах геологического развития территории, накопленные осадки размываются, и в разрезе участка отсутствуют слои соответствующего возраста - н е с о г л а с н о е

за л е г а н и е,

расположение слоѐв, которое характеризуется перерывами в осадконакоплении, когда более молодые отложения отделены от более древних поверхностью размыва (рисунок 4.2) – парал-

лельное несоглáсие.

Вариантом несогласного залегания является случай, когда одна пачка пород залегает под углом по отношению к другой, от ко-

торой она отделена поверхностью размыва (рисунок 4.3) –

угловóе несоглáсие.

Д и с л о ц И р о в а н н ы е слои земной коры гораздо более сложны и разнообразны.

Д и с л о ц И р о в а н н ы е слои земной коры гораздо более сложны и разнообразны.

При возникновении тектонических движений на участках, сложенных горными породами, поддающимися пластическим деформаци-

ям, образуются с к л á д ч а т ы е д и с л о к á ц и и:

структурная форма, в которой слои наклонены в одну сторону (рисунок 4.4) называется моноклинáль (от греч. monos – один, klino - склоняю). Наклон к горизонту в пределах 10º оценивается как пологое залегание, от 10º до 30º - среднее наклонное залегание, от 30º до 60º - крутое, от 60º до 80º - очень крутое, 80º-90º - слои поставлены на голову;

флексýра (от flexura – изгиб) – коленообразный изгиб слоѐв

(рисунок 4.5);

синклинáль (от греч. syn - вместе) вогнутая складка (рисунок 4.6), перегиб которой (замóк) обращѐн вниз, а боковые стороны (крылья) падают навстречу друг другу. В этом случае в ядре находятся молодые породы;

антиклинáль (от гр. anti – нет, отрицание; klino – склоняю) –

выпуклый волнообразный изгиб последовательно напластованных пород (рисунок 4.7), внутренняя часть (ядрó) которого сло-

24

жена более древними породами, а внешняя часть – более молодыми;

В природе складчатые дислокации часто выглядят искажѐнными по сравнению с иллюстрациями. Они бывают наклонены, повѐрнуты, опрокинуты, кровля и подошва пласта меняются местами, и тогда согласные формы залегания становятся несогласными.

Ещѐ более сложны р а з р ы в н Ы е д и с л о к а ц и и. Их возникновение обусловлено тектоническим воздействием на довольно жѐсткие горные породы. Когда напряжение в земной коре превышает предел прочности этих пород, то они теряют сплόшность, и разде-

ляются тектоническими трещинами на отдельные блоки, часто смещающиеся вдоль трещин - сместителей. Внутри блока породы

могут залегать согласно, но соседние блоки по отношению друг к другу будут иметь залегание несогласное:

сдвиг – это смещение блоков горных пород вдоль поверхности разрыва в горизонтальной плоскости. При этом на разрезе изображение пластов не изменяется, а в плане (рисунок 4.8) эту дислокацию легко узнать по сохранившейся мощности слоѐв в местах контакта. В противном случае разорванные пласты невозможно восстановить воображаемым смещением;

нáдвиг – разрывное нарушение, в котором при сжатии массива происходит смещение более древних пород, лежащих выше разлома, поверх молодых (рисунок 4.9). Для нáдвига характерно положение сместителя (трещины), близкое к горизонтальному;

если крупный разлом происходит при растяжении горных пород, то массив, лежащий выше наклонной поверхности разлома, соскальзывает вниз (рисунок 4.10). При этом поверхность разрыва часто наклонена в сторону опущенного блока, а на поверхности земли этот блок представлен более молодыми отложениями. Такую форму дислокации называют сбрóсом;

ступéнчатый сброс представляет собой смещение блоков горных пород вниз вдоль нескольких параллельных сместителей

(рисунок 4.11);

при сжатии горные породы, лежащие выше разлома, поднимаются по его поверхности, надвигаясь на нижележащие. Это разрывная дислокация, обратная сбросу, которая называется взбрóсом (рисунок 4.12). Для него характерен наклон сместителя в сторону приподнятых пород и очень гладкие, «зеркальные» поверхности соприкосновения блоков;

ступенчатый взброс (рисунок 4.13) – смещение нескольких блоков горных пород вверх вдоль параллельных сместителей;

участок земной коры, обычно вытянутый, ограниченный круты-

ми разломами и приподнятый, относительно прилегающих участков – горст (от нем. Horst - холм) (рисунок 4.14). Размеры

25

достигают многих десятков километров в поперечнике и многих сотен километров в длину, на поверхности земли породы центрального (поднятого) блока древнее, чем на соседних участках;

крупный, обычно вытянутый блок земной коры, ограниченный двумя параллельными разломами и опущенный относительно прилегающих участков– грáбен (от нем. Graben – ров) (рисунок 4.15). На земной поверхности смещѐнный блок представлен более молодыми породами.

Следует учитывать, что представленные формы залегания горных пород являются лишь малой частью того разнообразия, которое может предложить природа. Поэтому при анализе строения конкретного участка земной коры необходимо сочетать полученную информацию с инженерным воображением.

2.2 Практическая часть

Анализ геологического строения условных строительных площадок

2.2.1 Методика выполнения анализа площадок

Данная практическая работа позволяет получить навыки оценки пригодности участка для возведения сооружений.

1) В таблице 7 выбрать номера рисунков, соответствующих своему варианту. Каждый из них анализируют отдельно и последовательно.

2)Из приложения Г дважды скопировать первый из рисунков: размер каждого изображения 6×5 см, расстояние межу ними 1 см.

3)На одном изображении площадки слои горных пород раскрасить в цве-

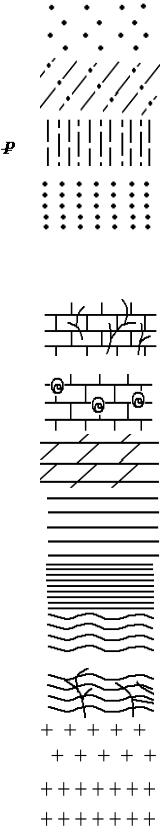

та, соответствующие международным стандартам (таблица 1). На другом – нанести соответствующий крап (приложение В).

4)Представить условные обозначения, расположив их в строгом хронологическом порядке.

5)Изучив геологические разрезы, представленные на рисунках, назвать

возраст горных пород, слагающих строительные площадки. Перечисление производится в хронологическом порядке – от древних к молодым.

6) Указать имеющиеся в разрезе стратиграфические перерывы (перерывы в осадконакоплении), сравнив перечень слоѐв на своей площадке с геохронологической шкалой (таблица 1).

7) Если на разрезе слои расположены горизонтально и параллельно друг другу, то залегание считается ненарушенным, тектонические дислокации отсутствуют.

Такое залегание может быть согласным (непрерывная последовательность слоѐв) или характеризоваться параллельным несогласием, если есть стратиграфические перерывы.

26

8) Если слои на разрезе выведены из горизонтального положения, имеет место тектоническая дислокация. Следует назвать еѐ вид (склáдчатая или разрывнáя). Сравнив свою площадку с рисунком 4, дать название дислокации.

9) Указать возраст тектонической дислокации. Для еѐ образования гор-

ные породы должны быть изначально отложены в горизонтальном положении, и лишь затем, подвергнувшись действию тектонических движений, изменить форму.

Чтобы проанализировать строение участка земной коры, необходимо визуально разделить весь разрез на отдельные пачки, состоящие из нескольких слоѐв, руководствуясь их залеганием. Для определения времени формирования той или иной дислокации учитывают, какой из слоѐв является в ней самым молодым.

Например, если складка содержит горные породы пермского, триасового, юрского и мелового возраста, то самыми молодыми в данном случае являются породы, образовавшиеся в меловой период (таблица 1). Это значит, что дислокация сформировалась после мелового периода.

Пачки могут залегать с о г л а с н о или н е с о г л а с н о по отношению друг к другу (рисунок 4).

10) Оценить перспективы строительства.

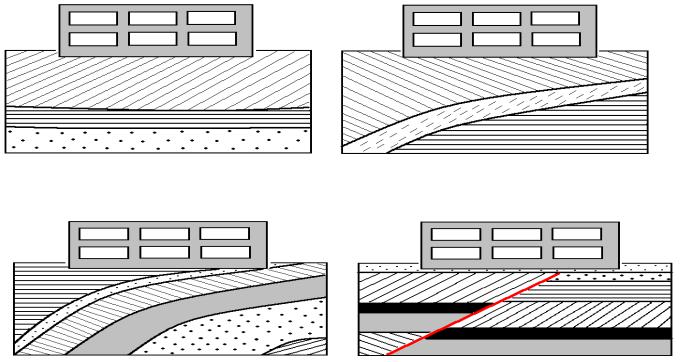

Для строительных целей наиболее благоприятно горизонтальное залегание мощных однородных слоѐв (рисунок 5). В таких условиях сооружение получает максимальную устойчивость за счет равномерной сжимаемости пластов под его весом. Складчатое залегание осложняет строительство сооружений, а разрывные дислокации делают его невозможным (рисунок 6).

Рисунок 5 Наиболее благоприятные условия

Рисунок 6 Малоблагоприятные и неблагоприятные условия

Аналогично описать остальные площадки своего варианта.

27

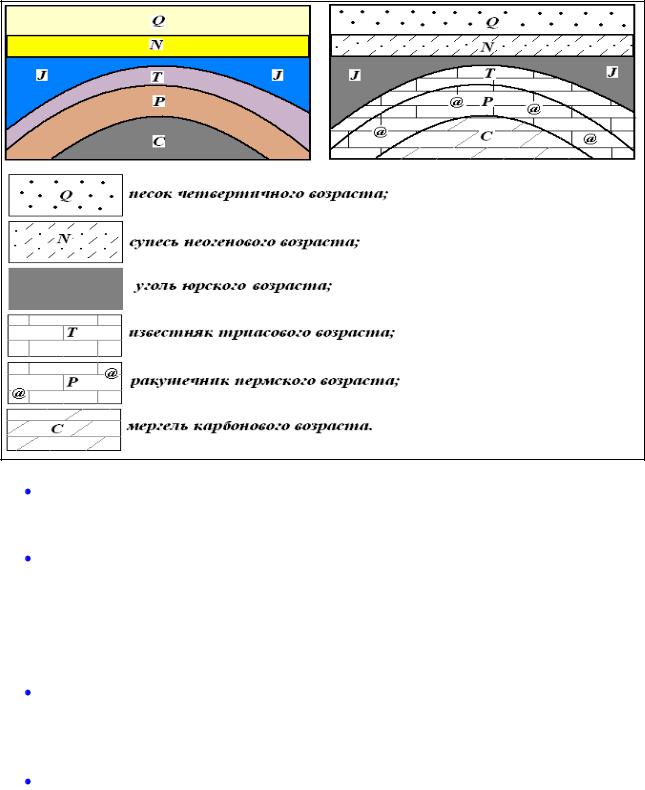

2.2.2 Пример оформления к. р. №2

«Применение геохронологической шкалы в строительной практике»

рисунок №32

Территория площадки сложена породами каменноугольного (С), пермского (Р), триасового (Т), юрского (J), неогенового (N) и четвертичного (Q) возраста.

Стратиграфический перерыв наблюдается между породами юрского и неогенового возраста. Отсутствуют отложения мелового и палеогеново-

го возраста. В кайнозойское время произошло накопление неогеновых и четвертичных отложений, залегающих между собой согласно. Толща же кайнозойских пород залегает несогласно по отношению к более древним палеозойским и мезозойским отложениям.

Тектоническая деформация пород произошла после юрского периода

(J), о чем свидетельствуют смятые в антиклинальную складку породы юрского, триасового, пермского и карбонового возраста, залегающие

между собой согласно.

Площадка благоприятна для строительства различных сооружений.

*ВСЕГО 3 УЧАСТКА ПО ВАРИАНТАМ

28

2.2.3 Задание к практической работе №2 (таблица 7)

Таблица 7 – Задание

Варианты |

Номера |

Варианты |

Номера |

Варианты |

Номера |

|

|

рисунков |

|

рисунков |

|

рисунков |

|

1 |

2, 5, 17 |

11 |

20, 25, 28 |

21 |

9, 14, 16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

8, 14, 16 |

12 |

5, 21, |

27 |

22 |

3, 5, 19 |

3 |

3, 4, 28 |

13 |

16, 17, 29 |

23 |

1, 16, 25 |

|

4 |

1, 11, 16 |

14 |

8, 14 28 |

24 |

10, 27, 28 |

|

5 |

6, 10, 28 |

15 |

4, 5, 24 |

25 |

5, 17, 18 |

|

6 |

5, 18, 23 |

16 |

11, 26, 28 |

26 |

8, 12, 28 |

|

7 |

12, 15, 28 |

17 |

2, 5, |

6 |

27 |

4, 7, 16 |

8 |

7, 13, 16 |

18 |

16, 18, 23 |

28 |

11, 22, 28 |

|

9 |

5, 9, 22 |

19 |

5, 15, |

30 |

29 |

5, 6, 31 |

10 |

16, 19, 31 |

20 |

2, 13, |

28 |

30 |

16, 19, 20 |

29

2.2.4 Приложение В

Стратиграфическая колонка к разрезам площадок

Эра |

Система |

Индекс |

Литологический |

Описание пород |

|

|

|

|

разрез |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Четвертичная |

|

|

|

|

|

(антропогеновая) |

Q |

|

|

Песок |

КАЙНО- |

|

|

|

|

|

ЗОЙСКАЯ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Неогеновая |

N |

|

|

Супесь |

KZ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Палеогеновая |

|

|

|

Суглинок лѐссовидный |

|

|

|

|

|

|

МЕЗО- |

Меловая |

K |

|

|

Песчаник |

ЗОЙСКАЯ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

MZ |

|

|

██████████ |

|

|

Юрская |

J |

█████████ |

|

Уголь бурый |

|

|

|

||||

|

|

|

██████████ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Триасовая |

T |

|

|

Известняк |

|

|

|

|

|

трещиноватый |

|

|

|

|

|

|

|

Пермская |

P |

|

|

Известняк раковистый |

|

|

|

|

|

|

ПАЛЕО- |

Каменноугольная |

|

|

|

|

(карбоновая) |

C |

|

|

Мергель |

|

ЗОЙСКАЯ |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

PZ |

|

|

|

|

|

Девонская |

D |

|

|

Глина |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Силурийская |

S |

|

|

Аргиллит |

|

|

|

|

|

|

|

Ордовикская |

O |

|

|

Сланец глинистый |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сланец глинистый |

|

Кембрийская |

Є |

|

|

трещиноватый |

|

|

|

|

|

|

Протерозойская PR |

PR |

|

|

Граниты |

|

|

|

|

|

|

|

Архейская AR |

AR |

|

|

Гнейсы |

|

|

|

|

|

|

|