ГЕОЛОГИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ

.pdf

В ходе численного эксперимента установлено, что, с увеличением количества разбиений значение суммарного дебита всех участков сходится к значению, близкому к полученному по формулам Борисова и Джоши.

Численный эксперимент

Рассмотрим однородный нефтяной пласт мощностью 10 м проницаемостью 0,04 мкм2 и пластовым давлением 20 МПа, который вскрыт скважиной с синусоидальным профилем горизонтального окончания. Траектория представлена на рис. 3. Радиус контура питания 1500 м, вязкость нефти 5 сПз, плотность 850 кг/м3, радиус скважины 0,075 м, давление в начале ствола 10 МПа.

Рис. 3. Траектория скважины по пласту

Профиль скоростей и давления в скважине с протяжённым синусоидальным горизонтальным окончанием представлен на рис. 4.

Рис. 4. Распределение давления по стволу скважины

271

Рис. 5. Профиль притока к скважине синусоидальной траектории

Как видно из рис. 5, участки, расположенные в середине колен и близко к границам пласта дают меньшие дебиты, участки находящиеся на прямолинейном участке и в середине пласта работают с большими дебитами.

Сравним полученный профиль притока с профилем притока к горизонтальному стволу.

Рис. 6. Профиль притока к горизонтальному стволу и стволу синусоидальной траектории

Из рис. 6 следует, что продуктивность участков синусоидального ствола не превышает продуктивность участков горизонтального ствола. Продуктивность горизонтального ствола в изотропном пласте выше при той же проходке. Это объясняется меньшей интерференцией участков горизонтального ствола, так как в синусоидальной скважине расстояние между участками, расположенными на одном цикле ближе. Рассмотрим, как

272

меняется отношение продуктивностей стволов при изменении анизотропии. Для этого произведем расчет продуктивности скважины синусоидального профиля, варьируя анизотропию пласта, таким образом, чтобы эквивалентная проницаемость [5] оставалась неизменной. Результаты расчета представлены на рис. 7.

Рис. 7. Отношение дебитов скважин с горизонтальной и синусоидальной траекторией при различной анизотропии

Таким образом, применение скважин синусоидального профиля целесообразно в сильно анизотропных пластах с низкой вертикальной проницаемостью.

Список литературы

1.Борисов Ю.П., Пилатовский В.П., Табаков В.П. Разработка нефтяных месторождений с горизонтальными и многозабойными скважинами. – М.: Недра, 1964, 364 с.

2.Giger F.M., Horizontal Wells Production Techniques in Heterogeneous Reservoirs. Middle East Oil Technical Conference and Exhibition, 11-14 March 1985, Bahrain.

3.Joshi S.D. Augmentation of well productivity with slant and horizontal wells. J. of Petrol Techn. June, 1988, p. 729-739.

4.Сохошко С.К., Колев Ж.М. Профиль притока к пологому стволу нефтяной скважины на стационарном режиме. НТЖ «Нефтепромысловое дело». - М.:

ВНИИОЭНГ, № 3. - 2014г, с 33-40.

5.Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде (перевод с английского) М.: Гостоптехиздат. 1969. 628 с.

273

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ШЕЛЬФЕ РОССИИ

Моисеенко А.А., Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Ше́льф (англ. shelf — отмель) — выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением.Границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий перегиб поверхности морского дна

— переход к материковому склону). Глубина над бровкой обычно составляет 100—200 метров (но в некоторых случаях может достигать 500—1500 м, например, в южной части Охотского моря)

Российскую федерацию омывают 13 морей, из них на 9 проводятся геологоразведовательные работы и добыча углеводородного сырья. Лидерами по ГРР на территории Российской федерации являются компании ОАО «Росгеология» и ОАО «Дальморнефтегеофизика». [1]

За последние 20 лет интерес к шельфу возрос и находится на своем пике. Однако активность в проведении геологоразведочных работ сумбурная, это связано с тем, что государство не окончило этап подготовительных геологоразведочных работ, но передало шельфовые участки неодропользователям. Компании, получившие участки шельфа в разработку, ведут разные подходы к изучению шельфа. Компания ОАО «Роснефть» перешла к региональному изучению и проведению ГРР. Компания ОАО «Газпром» приступило к разведочно-эксплуатационным работам на шельфе Печерского моря – Приразломное месторождение. [2]

Для понятия полной картины структуры залежи необходимо проводить 2Dи 3Dсейсморазведку. В России десятилетия не поводились работы, был утерян опыт, государство перестало финансировать производство и научные разработки, появилось огромное технологическое отставание. Сложность освоения восточных арктических акваторий заключается в отсутствии инфраструктуры. Создание инфраструктуры – роль государства. Для проведения ГРР на акваториях со сложной ледовой обстановкой необходим проектный принцип. Сейчас же используется тендерная основа. [2]

Особое внимание приковано к результатам бурения в Карском море на Университетской структуре. Работы на которой проводят совместно ОАО «Роснефть» и ExxonMobil на морской полупогружной плавучей буровой установки (ППБУ) «WestAlpha».В октябре этого года закончилось бурение скважины «Университетская – 1», по итогам которого обнаружена нефть на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский – 1. Месторождение именовали «Победа». Предварительная оценка ресурсной базы – 338 млрд м3 газа и более 100 млн т. нефти. ОАО «Роснефть» приступает к выполнению комплекса полевых сейсморазведочных работ на лицензионном участке Восточно-Сибирского моря. Объем сейсмотразведочных работ 2D составит 2000 тыс. пог. км [3, 4].

274

На данный момент огромные площади отдаются одному недропользователю. Это негативно сказывается на изучении террирории. Для большего изучения и привлечения инвестиций со стороны компаний в ГРР необходимо изменить политику государства и законодательство. Разделить территорию на несколько небольших участков и передать их компаниям, при этом не стоит забывать о контроле со стороны государства. [2]

Перспективные направления ГРР на арктическом шельфе РФ – это транзитные зоны Карского и Баренцева моря, море Лаптевых и ВосточноСибирское море. Под транзитными зонами понимается территория, прилегающая к береговой линии морских акваторий с глубинами от 0 до 20 м.: дельты рек, отмели, широкие приливные зоны, заливные части суши, береговые топи, литоральные зоны и близкие к побережью мелководные участки. Основное развитие ГРР в ближайшее время будет направлено на изучение арктических акваторий. [5]

Проведение ГРР на транзитных зонах имеет свою специфику. Сейсмика в транзитных зонах требует особой технологии проведения работ. Малые глубины – ограничение в использовании морских сейсмокос, сограсование обычных геофонов со средой здесь значительно труднее чем на суше. Применение взрывчатых веществ в качестве источника на акваториях, как правило, запрещено. Применение пневмоисточника неэффективно, из-за невозможности корректировки импульса вниз, обычный вибросейсмический источник не даст нужного эффекта из-за слабости грунта. Для данных условий разработаны специальные устройства, которые подразделяются на технологии с использованием радиотелеметрических систем сбора сейсмических данных, донные косы и автономные донные сейсморегистрирующие станции. [5]

Геологоразведочные работы являются необходимой стадией процесса недропользования, от качества их проведения зависит будущее состояние сырьевой и энергетической базы России. Качество современнойгеологоразведки определяется состоянием технического и технологического обеспечения.Освоение минеральных ресурсов недр Мирового океана и континентальных окраин требует совершенствованиянаучно-технической базы, разработки новых методов и средств поиска, разведки и добычи полезных ископаемых.Основными принципами технического перевооружения являются:

1.выбор направлений технического перевооружения с учетом актуальности решаемых геологических задачи по государственным приоритетам;

2.выбор экономически оправданного способа технического перевооружения - приобретение готовых зарубежных образцов, либо разработка силами отечественных производителей импортозамещающих технологий;

275

3.внедрение новых технологий и стремление к рентабельному использованию судового транспорта;

4.многоцелевое применение современных технических средств и научно-исследовательских судов за счетих модульного построения;

5.концентрация на борту судна широкого комплекса технических средств, позволяющих получить максимуминформации в рамках единого технологического процесса, и оптимальное комплексирование различныхвидов исследований с позиций их технической совместимости, т.е. создание судовых геологоразведочныхкомплексов целевого назначения;

6.метрология и стандартизация всех технических средств и методик их применения.

Список литературы

1.Отчет о Шельфе России 2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.russianshelf.com/ru/page/shelf-rossii-2014.

2.Зайончек, А.В. Государство может допустить других недропользователей

кшельфовым играм [Текст] / А.В. Зайончек // Offsore [Russia]. – 2014. - №3. – С. 8-11.

3.Новости. [Текст] // Offsore [Russia]. – 2014. - №3. – С. 18-20.

4.Новости. [Текст] // Oil&Gas Journal. – 2014. - №10. – С. 6-9.

5.Винокуров, И.Ю. Белые полосы мелких вод [Текст] / И.Ю. Винокуров // Offsore [Russia]. – 2014. - №3. – С. 12-15.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН

Апасов Г.Т., Апасов Т.К., Дунамалян Г.А., Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень

Большинство месторождений Нижневартовского региона находятся на последней стадии разработки, характеризуются в основном снижением продуктивности скважин и повышением обводненности. Несмотря на множество проводимых ГТМ, особенно с проведением ГРП, проблема снижения продуктивности по скважинам остается актуальной и по сегодняшний день. Основными причинами снижения показателей добычи нефти соотвественно продуктивности скважин являются известные причины: отложение солей, АСПО, вынос механических примесей, а в скважинах после ГРП осложнился состав загрязнений в ПЗП выносом пропанта, не разрушенного геля, наличием окислов железа [1]. Примеры проб загрязнений с забоя и пласта после ГРП со скв. № 3507 ПГ (а) и № 3056ПГ (б) на рис. 1.

276

Рис. 1. Пробы с забоя и пласта после ГРП со скв. 3507 ПГ (а) и 3056ПГ (б)

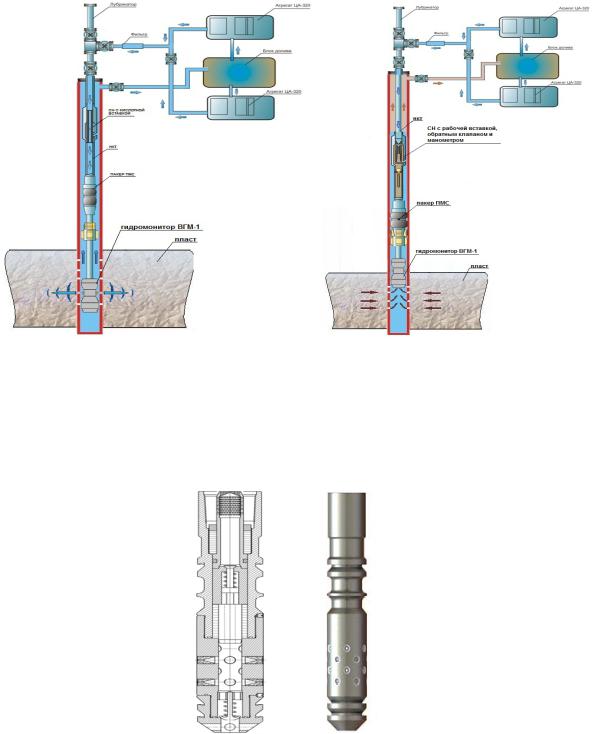

Существующие традиционные технологии обработок ПЗП скважин имеют низкую эффективность или дают кратковременный результат с низкой успешностью. Для решения проблемы предлагаем комплексный виброволновой метод воздействия на ПЗП совместно с химическим и депрессионным методами освоения (струйным насосом). Для очистки ПЗП от смеси загрязнений, одних химических композиций недостаточно, к тому же большинство пластов месторождений имеют неоднородные высокопроницаемые промытые водой каналы после проведения ГРП. Сегодня требуются комплексные технологии, селективно действующие на пласт, позволяющие увеличивать работающую мощность пласта с максимальной очисткой ПЗП от загрязнений. В виброволновом методе обработки ПЗП скважин используются упругие колебания затопленной радиально направленной струи рабочей жидкости, создаваемые волновым гидромонитором (ВГМ) при низких частотах с разной аплитудой. Промысловые результаты применения вибрационных технологий показали, что со снижением частоты импульсов эффективность очищения повышается и оптимальная частота составляет 1-20 Гц [2, 3]. Рабочим агентом может быть вода с ПАВ, нефть, растворители, щелочи и кислоты. Волновое и химическое воздействие проводится последовательно селективно снизу вверх по пласту. Применение освоения струйными насосами на конечном этапе обработки позволяет создавать регулируемые депрессии, за счет каторых обеспечивается более глубокий охват очистки ПЗП по радиусу и мощности. Схемы проведения комплексной волновой обработки скважин на рис. 2.

277

Рис. 2. Схемы проведения комплексной волновой обработки скважин

Конструктивные особенности ВГМ создают возможность проводить поинтервальную обработку и очистку ПЗП, рабочим агентом с производительностью от 6 до 10 л/сек, давлением от 1,0-10,0 МПа, с расходом на 1 метр мощности пласта не менее 6 м3, с последующей селективной кислотной обработкой. Волновой гидромонитор на рис. 3.

Рис. 3. Волновой гидромонитор для обработки ПЗП скважин

Главное достоинство ВГМ – он создает переменные импульсные давления на выходе из насадок, оказывает прямое ударное воздействие рабочей жидкости на пласт через перфорационные отверстия, имеется возможность проведения мероприятий по интенсификации притока (кислотная обработка, удаление продуктов реакции, промывки растворителями и т.д.), не поднимая компоновку. Технические и технологические решения позволяют использовать эффективно метод в горизонтальных скважинах и

278

в скважинах со вторыми стволами. На рис. 4 представлены схемы воздействия на ПЗП по комплексной технологии в горизонтальных скважинах.

Рис. 4. Схемы проведения комплексной волновой обработки скважин

Виброволновой метод совместим с другими технологиями, его можно использовать комплексно при водоизоляционных работах. Эффективно можно применять этот метод в скважинах с низкими пластовыми давлениями, с низкопроницаемыми терригенными коллекторами, там, где были повторные кислотные обработки или ГРП. Первоначально успешная практическая апробация комплексного метода произведена на скважинах Хохряковской группы месторождений. Для примера рассмотрены результаты комплексной виброволновой очистки ПЗП по скважине № 904, данные представлены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты комплексной обработки по скважине № 904

279

Из рисунка видно, что после проведения повторных ГРП произошло резкое снижения дебита по жидкости и нефти, было предложено проведение ОПЗ с ВГМ, благодаря которому дебит увеличился, получен прирост по нефти 12 т/сут и эффект удерживался более года. Комплексные обработки скважин сопровождались глубинными замерами давлений, замером расхода рабочей жидкости. При проведении закачек рабочих жидкостей снимался профиль приемистости на каждом интервале и оценивался необходимый интервал пласта для селективной кислотной обработки, на рис. 6.

|

|

|

Расходводы, м3/час |

|

|

Предполагаемыйинтервал |

|

|

0 |

0,5 |

1 |

1,5 |

2 |

2,5 |

образованиятрещиныпослеГРП |

|

|

|

|

|

|

|

Приемистостьинтервала: |

|

2715-2716 |

|

|

|

|

|

2716 м- Q=120 м3/сут |

|

2716-2717 |

|

|

|

|

|

2716,5 м. - Q=150 м3/сут |

|

|

|

|

|

|

2717 м. - Q=200 м3/сут |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2717-2718 |

|

|

|

|

|

2717,5 м. - Q=150 м3/сут |

|

2718-2719 |

|

|

|

|

|

|

|

2719-2720 |

|

|

|

|

|

|

|

2720-2721 |

|

|

|

|

|

|

|

2721-2722 |

|

|

|

|

|

|

|

2722-2723 |

|

|

|

|

|

|

|

2723-2724 |

|

|

|

|

|

|

м |

2724-2725 |

|

|

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

тк и |

2725-2726 |

|

|

|

|

|

|

р а б о |

2726-2727 |

|

|

|

|

|

|

л о б |

2727-2728 |

|

|

|

|

|

|

ер в а |

2728-2729 |

|

|

|

|

|

|

И н т |

2729-2730 |

|

|

|

|

|

Интервалыселективнойволновой |

|

|

|

|

|

|

||

|

2735-2736 |

|

|

|

|

|

кислотнойобработки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2736-2737 |

|

|

|

|

|

|

|

2737-2738 |

|

|

|

|

|

|

|

2738-2739 |

|

|

|

|

|

|

|

2739-2740 |

|

|

|

|

|

|

|

2740-2741 |

|

|

|

|

|

|

|

2741-2742 |

|

|

|

|

|

|

|

2742-2743 |

|

|

|

|

|

|

|

2743-2744 |

|

|

|

|

|

|

Рис. 6. Замеры профиля приемистости, давления и температуры

280