- •Министерство образования и науки российской федерации

- •«Тюменский государственный нефтегазовый университет» г.К.Севастьянова, т.М.Карнаухова Общая химия

- •Оглавление

- •1.2. Основные понятия химии

- •1.3. Основные законы химии

- •2. Современная теория строения атома. Периодический закон и система элементов д.И. Менделеева

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Развитие представлений о строении атома

- •2.3. Квантово – механическая модель атома водорода. Исходные представления квантовой механики

- •2.4. Модель состояния электрона в атоме

- •2.5. Квантовые числа

- •2.6. Электронные конфигурации (формулы) элементов

- •2.7. Порядок заполнения электронами уровней, подуровней, орбиталей в многоэлектронных атомах

- •2.8. Электронные семейства элементов

- •2.9. Понятие об электронных аналогах

- •2.10. Периодический закон и периодическая система элементов д.И. Менделеева

- •2.11. Структура периодической системы химических элементов д. И. Менделеева

- •2.12. Периодическая система д.И. Менделеева и электронная структура атомов

- •2.13. Периодичность свойств элементов

- •3.Химическая связь и строение молекул

- •3.1. Основные понятия и определения

- •3.2. Теория метода валентных связей

- •3.3. Ковалентная связь

- •3.4. Насыщаемость ковалентной связи

- •3.5. Направленность ковалентной связи

- •3.6. Полярность и поляризуемость химической связи

- •3.7. Полярность молекул (типы ковалентных молекул)

- •3.8. Алгоритм выполнения заданий по теме «Химическая связь. Строение молекул»

- •3.8. Ионная связь

- •3.9. Металлическая связь

- •4. Основные классы неорганических соединений

- •4.1. Классификация веществ

- •4.2. Оксиды

- •4.3. Гидроксиды

- •4.4. Кислоты

- •4.5. Основания

- •4.6. Соли

- •5. Энергетика и направленность химических процессов (элементы химической термодинамики)

- •5.1 Основные понятия и определения

- •5.2. Первый закон термодинамики

- •5.3. Тепловой эффект химической реакции. Термохимия. Закон Гесса

- •5.4. Энтропия

- •5.5. Свободная энергия Гиббса

- •5.6. Свободная энергия Гельмгольца

- •6. Химическая кинетика

- •6.1. Основные понятия химической кинетики

- •6.2. Влияние природы реагирующих веществ

- •6.3. Закон действующих масс

- •6.4. Зависимость скорости химической реакции от температуры

- •6.5. Влияние катализатора

- •7. Химическое равновесие

- •7.1. Общие представления о химическом равновесии. Константа химического равновесия

- •7.2. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье

- •7.3. Фазовые равновесия. Правило фаз Гиббса

- •8. Дисперсные системы. Растворы

- •8.1. Дисперсные системы и их классификация

- •8.2. Общая характеристика растворов

- •8.3. Способы выражения концентрации растворов

- •8.4. Растворимость

- •8.5. Природа жидких растворов

- •8.6. Типы и свойства растворов

- •8.7. Свойства растворов неэлектролитов

- •8.8. Растворы электролитов

- •2. Температура.

- •3. Концентрация раствора.

- •4. Наличие одноименных ионов.

- •8.9. Равновесия и обменные реакции в растворах электролитов

- •8.10. Гидролиз солей

- •8.11. Комплексные соединения

- •9. Окислительно-восстановительные реакции

- •9.1. Общие понятия и определения

- •1. Метод электронного баланса.

- •2. Метод ионно-электронный (метод полуреакций; метод ионно-электронного баланса).

- •9.2. Восстановители и окислители

- •Важнейшие восстановители и окислители

- •9.3. Влияние среды на окислительно-восстановительные реакции

- •Кислая среда (рн 7)

- •9.4. Типы окислительно-восстановительных реакций

- •9.5. Окислительно – восстановительные (электродные) потенциалы

- •9.6. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций

- •10. Электрохимические процессы

- •10.1. Гальванические элементы (химические источники электрического тока)

- •10.2. Электролиз

- •10.3. Коррозия металлов

- •10.4. Защита металлов от коррозии

- •11. Свойства металлов

- •11.1. Физические свойства металлов

- •11.2. Химические свойства металлов

- •Очень разб.

- •Литература

- •Приложение 1 Электронные конфигурации элементов

- •625000, Г. Тюмень, ул. Володарского, 38

- •625039, Г. Тюмень, ул. Киевская, 52

3.7. Полярность молекул (типы ковалентных молекул)

Следует отличать полярность молекулы от полярности связи. Для двухатомных молекул типа АВ эти понятия совпадают, как это уже показано на примере молекулы HCl. В таких молекулах чем больше разность электроотрицательностей элементов (∆ЭО), тем больше электрический момент диполя. Например, в ряду HF, HCl, HBr, HI он уменьшается в той же последовательности, как и относительная электроотрицательность.

Молекулы могут быть полярными и неполярными в зависимости от характера распределения электронной плотности молекулы. Полярность молекулы характеризуется значением электрического момента диполя μмол, который равен векторной сумме электрических моментов диполей всех связей и несвязывающих электронных пар, расположенных на гибридных АО: → →

n m

м-лы = (связи)i + (несвяз.эл.пары)j.

i=1 j=1

Результат сложения зависит от полярности связей, геометрического строения молекулы, наличия неподеленных электронных пар. Большое влияние на полярность молекулы оказывает её симметрия.

Например, молекула СО2 имеет симметричное линейное строение:

![]() .

.

Поэтому, хотя связи С=О и имеют сильно полярный характер, вследствие взаимной компенсации их электрических моментов диполя молекула СО2 в целом неполярна ( м-лы = связи = 0). По этой же причине неполярны высокосимметричные тетраэдрические молекулы СН4, СF4, октаэдрическая молекула SF6 и т. д.

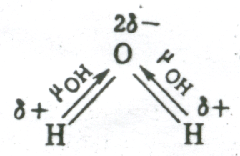

В угловой молекуле Н2О полярные связи О–Н располагаются под углом 104,5º: → →

n=2 m=2

Н2О = O–H + несвяз.эл.пары 0.

i=1 j=1

Поэтому

их моменты взаимно не компенсируются

и молекула оказывается полярной ( ).

).

Электрическим моментом диполя обладают также угловая молекула SO2, пирамидальные молекулы NH3, NF3 и т. д. Отсутствие такого момента

свидетельствует о высокосимметричной структуре молекулы, наличие электрического момента диполя – о несимметричности структуры молекулы (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Строение и ожидаемая полярность молекул

|

Тип |

Пространственная конфигурация |

Ожидаемая полярность |

Примеры |

|

|

Линейная |

Неполярная |

|

|

|

Линейная |

Полярная |

|

|

|

Линейная |

Неполярная |

|

|

|

Угловая |

Полярная |

|

|

|

Линейная |

Полярная |

|

|

|

Плоскотреугольная |

Неполярная |

|

|

|

Тригонально-пирамидальная |

Полярная |

|

|

|

Тетраэдрическая |

Неполярная |

|

На

значение электрического момента диполя

молекулы сильно влияют несвязывающие

электронные пары, расположенные на

гибридных орбиталях и имеющие собственный

электрический момент диполя

(направление вектора – от ядра, по оси

расположения гибридной АО). Например,

молекулыNH3

и NF3

имеют одинаковую тригонально-пирамидальную

форму, полярность связей N–H

и N–F

также примерно одинакова. Однако

электрический момент диполя NH3

равен 0,49·10-29

Кл·м, а NF3

всего 0,07·10-29

Кл·м. Это объясняется тем, что в NH3

направление электрического момента

диполя связывающей N–H

и несвязывающей электронной пары

совпадает и при векторном сложении

обусловливает большой электрический

момент диполя. Наоборот, в NF3

моменты связей N–F

и электронной пары направлены в

противоположные стороны, поэтому при

сложении они частично компенсируются

(рис. 3.15).

(направление вектора – от ядра, по оси

расположения гибридной АО). Например,

молекулыNH3

и NF3

имеют одинаковую тригонально-пирамидальную

форму, полярность связей N–H

и N–F

также примерно одинакова. Однако

электрический момент диполя NH3

равен 0,49·10-29

Кл·м, а NF3

всего 0,07·10-29

Кл·м. Это объясняется тем, что в NH3

направление электрического момента

диполя связывающей N–H

и несвязывающей электронной пары

совпадает и при векторном сложении

обусловливает большой электрический

момент диполя. Наоборот, в NF3

моменты связей N–F

и электронной пары направлены в

противоположные стороны, поэтому при

сложении они частично компенсируются

(рис. 3.15).

Рис 3.15. Сложение электрических моментов диполя связывающих и несвязывающих электронных пар молекул NH3иNF3

Неполярную молекулу можно сделать полярной. Для этого её надо поместить в электрическое поле с определенной разностью потенциалов. Под действием электрического поля «центры тяжести» положительных и отрицательных зарядов смещаются и возникает индуцированный или наведенный электрический момент диполя. При снятии поля молекула опять станет неполярной.

Под действием внешнего электрического поля полярная молекула поляризуется, т. е. в ней происходит перераспределение зарядов, и молекула приобретает новое значение электрического момента диполя, становится ещё более полярной. Это может происходить и под влиянием поля, создаваемого приблизившейся полярной молекулой. Способность молекул поляризоваться под действием внешнего электрического поля называют поляризуемостью.

Полярностью и поляризуемостью молекул обусловлено межмолекулярное взаимодействие. С электрическим моментом диполя молекулы связана реакционная способность вещества, его растворимость. Полярные молекулы жидкостей благоприятствуют электролитической диссоциации растворенных в них электролитов.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,