- •История развития техники и технологии буровых работ.

- •Понятие о скважине. Классификация и назначение скважин.

- •Цикл строительства скважин. Понятие о скорости бурения.

- •Способы бурения скважин.

- •Роторный способ бурения. Преимущества и недостатки способа.

- •Способ бурения с забойными двигателями. Преимущества и недостатки способа.

- •Назначение и классификация породоразрушающего инструмента.

- •Шарошечные долота.

- •Алмазные долота.

- •Лопастные долота

- •Классификация забойных двигателей.

- •Конструкция и принцип действия турбобуров.

- •Конструкция и принцип действия винтовых двигателей.

- •Электробуры. Их преимущества и недостатки.

- •Понятие о режиме бурения.

- •Принципы выбора и обоснования конструкции скважин.

- •Основы выбора числа глубин спуска обсадных колонн.

- •Особенности роторного способа бурения.

- •Особенности режима бурения турбинным способом.

- •Борьба с искривлением вертикальных скважин.

- •Бурение наклонно-направленных скважин. Виды профилей.

- •Кустовое бурение скважин.

- •Бурение многозабойных скважин.

- •Бурильная колонна. Состав и назначение.

- •Технологическая оснастка бурильной колонны.

- •Принципы регулирования свойств промывочной жидкостей.

- •Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины.

- •Предупреждения и борьба с поглощениями бурового раствора.

- •Предупреждение газовых, нефтяных и водопроявлений и их борьба с ними.

- •Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии.

- •Функции бурового раствора

- •Вспомогательные инструменты, используемые при бурении и спо?

- •Возможные варианты заканчивания скважин.

- •Технология цементации скважин

- •Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины

- •Параметры бурового раствора

- •Осложнения в скважине и методы их устранения

- •Бурение горизонтальных скважин.

- •Наземное оборудование, непосредственно используемое при бурении?

- •Спускоподъемное оборудование буровой установки

- •Обратные клапаны для бурильных колонн. Назначение и принцип действия.

- •Обратные клапаны для обсадных колонн. Назначение и принцип действия.

- •Ведущие бурильные трубы. Назначение и принцип действия.

- •Бурильные трубы с высаженными концами. Назначение и принцип действия.

- •Вибрационное сито . Назначение и принцип действия.

- •Гидроциклонные шламоотделители. Назначение и принцип действия.

- •Дегазация промывочных жидкостей.

- •Башмачные направляющие пробки. Назначение и принцип действия.

- •Турбулизаторы. Назначение и принцип действия.

- •Центрирующие фонари и скребки. Назначение и принцип действия.

- •Пакеры, устанавливаемые на обсадной колонне. Назначение и принцип действия.

- •Оборудование для цементирования скважин.

- •Перфорация. Типы перфораторов.

- •Этапы вскрытия и заканчивания скважины

- •Испытание пласта. Схема испытания пластов

- •Перечислите основные методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений

- •Что такое скважина и ее элементы?

- •На какие основные категории делятся скважины?

- •Что такое «депрессия на пласт»?

- •Какие функции выполняет гидроциклон?

- •Для каких целей предназначен сепаратор?

- •Из чего состоит ступень турбины?

- •Что значит реактивно – турбинные агрегаты?

- •Ведущая труба, его назначение.

- •Перечислите по порядку, сверху вниз элементы двухколонных обсадных труб.

- •В каком виде работ по заканчиванию скважины уделяется особое внимание качеству и типу промывочной жидкости?

- •Как называется первая обсадная колонна?

- •. Что является рабочим органом винтового забойного двигателя?

- •Какие функции выполняет вибросито?

-

Цикл строительства скважин. Понятие о скорости бурения.

Полный цикл строительства скважин состоит из следующих этапов:

подготовительные работы (планировка площадки, устройство подъездных путей и фундаментов, линий связи и электропередач, прокладка трубопроводов и т.п.);

вышкомонтажные работы (строительство или перетаскивание вышки, монтаж и установка на фундамент оборудования);

подготовительные работы к бурению скважины (оснастка талевой системы, установка направления и др.);

проводка ствола и крепление скважины;

оборудование устья, испытание скважины на приток нефти или газа;

демонтаж бурового и силового оборудования, вышки и привышечных сооружений, рекультивация земель.

Началом бурения скважины считается момент первого спуска бурильной колонны, а окончанием – завершение выброса бурильных труб на мостки после промывки скважины и испытания обсадной колонны на герметичность.

Эксплуатация буровой установки обходится очень дорого, поэтому все они работают круглосуточно. За пультом управления установки стоит буровой мастер, который после окончания смены заполняет сменный рапорт. Вторым человеком смены на буровой является верховой рабочий, который следит за работой циркуляционной системы.

Бурение скважины – наиболее трудоемкий этап её строительства. Для определения продолжительности этого этапа составляется баланс календарного времени Tбк, включающий в себя следующие элементы.

Производительное время бурения:

tпр = tм + tсп + tпв + tкр , (8.1)

где tм - продолжительность механического бурения; tсп – nродолжительность спускоподъемных операций; tпв – время, затраченное на подготовительно-вспомогательные работы; tкр – продолжительность крепления скважин.

Время на ремонтные и профилактические работы tрем .

Время на ликвидацию осложнений tос .

Непроизводительное время tн .

Баланс календарного времени и его отдельные элементы служат основой определения различных скоростей бурения.

Коммерческая скорость бурения определяется величиной проходки Hп за один месяц работы буровой установки (м/станко-месяц):

Vк = 720 Hп / Tбк , (8.2)

где Тбк – баланс календарного времени в часах.

На величину коммерческой скорости влияют технологические и организационные факторы. Для увеличения этой скорости необходимо сокращать непроизводительное время, избегать осложнений, ускорять проведение основных операций, совершенствовать буровую технику и технологии. По уровню коммерческой скорости рассчитывается необходимое количество буровых бригад и установок для выполнения планового объема буровых работ.

Техническая скорость бурения (в м/ст-мес)определяется величиной проходки буровой установки за один месяц производительных работ.

-

Способы бурения скважин.

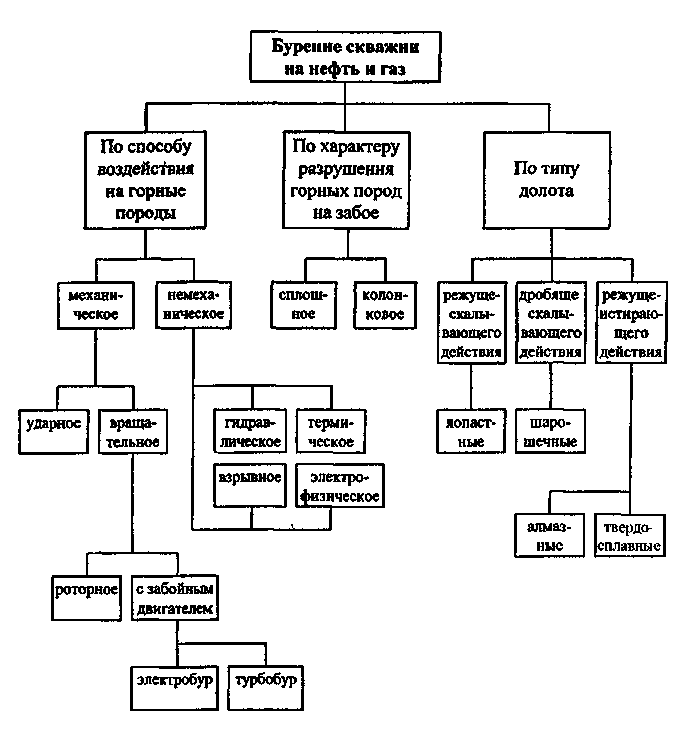

По способу воздействия на горные породы различают механическое и немеханическое бурение. При механическом бурении буровой инструмент непосредственно воздействует на горную породу, разрушая ее, а при немеханическом разрушение происходит без непосредственного контакта с породой источника воздействия на нее. Немеханические способы (гидравлический, термический, электрофизический) находятся в стадии разработки и для бурения нефтяных и газовых скважин в настоящее время не применяются.

Механические способы бурения подразделяются на ударное и вращательное.

Рис. 2. Классификация способов бурения скважин на нефть и газ

При ударном бурении разрушение горных пород производится долотом 1, подвешенным на канате (рис. 3). Буровой инструмент включает также ударную штангу 2 и канатный замок 3. Он подвешивается на канате 4, который перекинут через блок 5, установленный на какой-либо мачте (условно не показана). Возвратно-поступательное движение бурового инструмента обеспечивает буровой станок 6.

Рис. 3. Схема ударного бурения:

1 - долото; 2 - ударная штанга; 3 - канатный замок; 4 - канат; 5 - блок; 6 - буровой станок.

По мере углубления скважины канат удлиняют. Цилиндричность скважины обеспечивается поворотом долота во время работы.

Для очистки забоя от разрушенной породы буровой инструмент периодически извлекают из скважины, а в нее опускают желонку, похожую на длинное ведро с клапаном в дне. При погружении желонки в смесь из жидкости (пластовой или наливаемой сверху) и разбуренных частиц породы клапан открывается и желонка заполняется этой смесью. При подъеме желонки клапан закрывается и смесь извлекается наверх.

По завершении очистки забоя в скважину вновь опускается буровой инструмент и бурение продолжается.

Во избежание обрушения стенок скважины в нее спускают обсадную трубу, длину которой наращивают по мере углубления забоя.

В настоящее время при бурении нефтяных и газовых скважин ударное бурение в нашей стране не применяют.

Нефтяные и газовые скважины сооружаются методом вращательного бурения. При данном способе породы дробятся не ударами, а разрушаются вращающимся долотом, на которое действует осевая нагрузка. Крутящий момент передается на долото или с поверхности от вращателя (ротора) через колонну бурильных труб (роторное бурение) или от забойного двигателя (турбобура, электробура, винтового двигателя), установленного непосредственно над долотом.

Турбобур - это гидравлическая турбина, приводимая во вращение с помощью нагнетаемой в скважину промывочной жидкости. Электробур представляет собой электродвигатель, защищенный от проникновения жидкости, питание к которому подается по кабелю с поверхности. Винтовой двигатель - это разновидность забойной гидравлической машины, в которой для преобразования энергии потока промывочной жидкости в механическую энергию вращательного движения использован винтовой механизм.

По характеру разрушения горных пород на забое различают сплошное и колонковое бурение. При сплошном бурении разрушение пород производится по всей площади забоя. Колонковоебурение предусматривает разрушение пород только по кольцу с целью извлечения керна - цилиндрического образца горных пород на всей или на части длины скважины. С помощью отбора кернов изучают свойства, состав и строение горных пород, а также состав и свойства насыщающего породу флюида.

Все буровые долота классифицируются на три типа:

-

долота режуще-скалывающего действия, разрушающие породу лопастями (лопастные долота);

-

долота дробяще-скалывающего действия, разрушающие породу зубьями, расположенными на шарошках (шарошечные долота);

-

долота режуще-истирающего действия, разрушающие породу алмазными зернами или твердосплавными штырями, которые расположены в торцевой части долота (алмазные и твердосплавные долота).