- •Теория литейных процессов

- •Тема 5.3. Управление кристаллизационными процессами

- •Раздел 6. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ. ЗАТВЕРДЕВАНИЕ ОТЛИВОК

- •Тема 6.1. Общие сведения о затвердевании

- •Тема 6.2. Инженерные методы расчета затвердевания отливок

- •Тема 7.3. Горячие трещины в отливках

- •Тема 7.4. Литейные напряжения в отливках

- •Содержание

45

растанием разности плотностей первичных кристаллов твердой фазы и расплава. Следовательно, к гравитационной ликвации более склоны заэвтектические расплавы (рис. 5.23, кривая 2), так как (Сэ – СрВ) > (СрА –

Сэ).

Развитию гравитационной ликвации способствует также компактная форма первичных кристаллов и их небольшое количество в жидкой фазе, когда не образуется сплошного дендритного скелета. Этим условиям в большей степени отвечают сплавы, расположенные вблизи эвтектической точки (кривая 2 на рис. 5.23). В результате гравитационной ликвации возникают скопления первичных кристаллов (отличающихся по своему составу от жидкости) в донной или головной части отливки – слитка.

Для подавления гравитационной ликвации обычно применяют перемешивание расплава и повышенную скорость охлаждения.

Тема 5.3. Управление кристаллизационными процессами

Модифицирование металлов и сплавов

Металлы и сплавы с мелкозернистой структурой обладают значительными преимуществами перед крупнозернистыми. Чем мельче зерно, тем выше механические свойства металлов и сплавов.

Размер зерен может регулироваться изменением температуры заливки, перегрева и скорости охлаждения расплава. Но изменение температуры заливки и перегрева расплава имеет свой предел. Структуру можно регулировать изменением скорости охлаждения литья, меняя вид материала формы (сухая, сырая форма, кокиль), т. е. варьируя теплофизические свойства формы. Также можно получить мелкозернистую структуру отливок путем внешнего воздействия на расплав (ультразвуковая обработка, вибрация, воздействие магнитного поля и др.). Наибо-

46

лее эффективным способом получения мелкозернистой структуры слитков и отливок является модифицирование.

Модификаторами называются такие вещества, которые в весьма малых концентрациях резко влияют на процессы кристаллизации и структурообразования. Прежде всего, модификаторы увеличивают число зародышей, тем самым способствуют получению мелкозернистой структуры. Затем они уменьшают скорость роста кристаллов и, наконец, изменяют форму кристаллов.

Все многообразие видов модифицирования по характеру конечных структурных изменений можно свести к трем родам.

Модификаторы I рода. К этой группе можно отнести модификаторы, которые являются центрами кристаллизации и в расплаве образуют высокодисперсную, иногда коллоидную взвесь. Такие частицы не должны иметь химического взаимодействия с растворенным веществом. Для металлических сплавов модификаторы должны быть тугоплавкими. Для того чтобы взвешенные тугоплавкие частицы служили хорошими центрами кристаллизации, они должны быть изоморфными с кристаллами расплава.

Согласно принципу кристаллографического соответствия параметров кристаллизующей фазы и модификаторов (принцип П. А. Данкова), зародышевыми центрами являются элементы, дающие минимальную

разность ± |

= |

аоснова |

100 % , где а – постоянная решетки. |

|

|||

|

|

амод. |

|

Так, взвешенный в реках в виде мелких кристаллов лед, так называемая шуга, образуется благодаря пылинкам, песчинкам или частицам ила, взвешенным в воде и являющимся центрами кристаллизации. Под микроскопом внутри каждого кристаллика шуги можно увидеть постороннюю пылинку.

47

Эффективными модификаторами I рода являются добавки, отвечающие следующим основным требованиям:

1.Добавка должна образовывать химическое соединение с одним из компонентов сплава; желательно, чтобы вводимая добавка образовывала химическое соединение с основным компонентом сплава.

2.Частицы образуемых соединений (интерметаллидов) должны кристаллизоваться раньше, чем кристаллы основного металла или сплава.

3.Во избежание заметного изменения химического и фазового состава сплава добавки должны образовывать соединения при незначительных их концентрациях.

Применение того или иного модификатора определяется химическим составом сплава (диаграммой состояния). Для примера рассмотрим систему сплавов Al–Si (рис. 5.24). Эта диаграмма является основой ряда промышленных силуминов. Их условно можно разделить на три группы – доэвтектические, эвтектические и заэвтектические сплавы.

Рис. 5.24. Диаграмма состояния системы Al – Si (Л.Ф. Мондольфо)

Примером сплавов первой группы могут быть сплавы, содержащие 3 - 6 % Si, 2 % Cu (АК5М2), 7 % Cu (АК5М7). Микроструктура этих сплавов – зерна первичного твердого раствора Si и Cu в Al (α−фаза) и выде-

48

ления интерметаллических и эвтектических фаз (α + Si) в междуветвиях дендритов и по границам зерен. Для улучшения структуры этих сплавов можно использовать все роды модификаторов (см. ниже).

Околоэвтектические силумины АК9, АК12, содержащие 10-13 % кремния, содержат в своей структуре эвтектику α + Si. Для этих сплавов эффективным является модификатор III рода.

В промышленности используются высококремнистые заэвтектиче-

ские силумины – АК21М2,5Н2,5 (20 - 22 % Si, 2 - 3 % Cu, 2 - 3 % Ni), яв-

ляющиеся износостойкими. Микроструктура этого сплава – первичный кремний и эвтектика. Для этой группы сплавов используют модификаторы I и III родов.

Для силуминов указанным выше условиям удовлетворяют следующие тугоплавкие металлы – Ti, Zr, V, Tа, Nb, Cr, Mo, W, B. Все эти элементы уже при малых концентрациях (от сотых до десятых долей процента) образуют с алюминием химические соединения, которые кристаллизуются раньше, чем сам алюминий или твердые растворы на его основе. Однако из практики литейного производства известно, что наиболее эффективными модификаторами I рода являются Ti, Ta, Zr, B, образующие с алюминием тугоплавкие интерметаллиды – TiAl3, TaAl3, ZrAl3, BАl3. Другие элементы неэффективны. Например, соединение CrAl7 не является базой для формирования зерна α-твердого раствора и в структуре сплава находится обособленно, вне его зерен. Такое различное поведение тугоплавких интерметаллидов можно объяснить на основе принципа структурного и размерного соответствия П. А. Данкова. Например, наилучшее сопряжение решеток достигается при наложении граней алюминия на грани соединения TiAl3, причем различия в межатомных расстояниях не превышают 4-5 %. С момента появления этих частиц при малых концентрациях эффект измельчения резко возрастает.

49

Наибольшее практическое значение в качестве модификаторов I рода для алюминиевых сплавов имеют титан, вводимый в количестве 0,05 - 0,1 %, и бортитановая лигатура в соотношении Ti : B = 4 : 1.

Для меди и ее сплавов наиболее эффективными модификаторами I рода являются B, V, W, Zr. Для измельчения аустенитного зерна в сталях применяются V, Al, Ti, B.

Модификаторы II рода. Они являются поверхностно-активными веществами. Действие этих модификаторов совершенно иное, чем действие модификаторов I рода.

Такие модификаторы должны обладать наименьшей поверхностной энергией на границе металл – газ, т. е. наименьшими силами сцепления и низкой температурой плавления.

При образовании зародыша, согласно термодинамическому закону Гиббса (G = ∑ σi Si → min), преимущественно развиваются те грани

кристалла, которые имеют наименьшее значение поверхностной энергии σi, т. е. свободная энергия системы все время остается наименьшей.

Гиббс дает следующее уравнение:

− |

ϑσi |

|

= RT |

|

Гi |

|

(5.36) |

|||

ϑC |

e |

|||||||||

|

|

|

|

|

||||||

или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гi = − |

C |

|

ϑσ |

|

|

|

||||

|

|

|

|

i |

(5.37) |

|||||

RT |

||||||||||

|

|

ϑC . |

||||||||

Из уравнения (5.37) следует, что если поверхностное натяжение σI

уменьшается с повышением концентрации С и производная ϑϑσCi отри-

цательна, то Гi – поверхностный избыток – положителен и концентрация растворенного вещества С в поверхностном слое больше, чем в самом растворе, и растворенное вещество относится к поверхностно-активным элементам.

50

Малые добавки Na, Li, Ca и Bi являются модификаторами меди, алюминия и силуминов, т. е. атомы этих модификаторов адсорбируются на гранях возникающих кристаллов, уменьшают скорость их роста.

Адсорбция модификатора обычно ведет к повышению дисперсности, т. е. к измельчению зерна. Однако иногда вместо уменьшения зерна можно наблюдать его увеличение под действием модификатора. Это происходит в том случае, когда скорость роста от адсорбции модификатора сильно уменьшается, большинство возникающих зерен как бы выбывают из строя.

Модификаторы III рода (модифицирование эвтектики). Многие литейные сплавы, в отличие от деформируемых, содержат в своей структуре эвтектику. Эвтектическая составляющая оказывает исключительно большое влияние как на технологические свойства сплава (жидкотекучесть, усадку, горячеломкость), так и на механические. Большое влияние на механические свойства сплава оказывают состав и морфология эвтектики, т. е. положение эвтектической точки на диаграмме состояния.

Если эвтектическая точка сильно смещена в сторону легкоплавкого компонента, то и в ее структуре будет преобладать легкоплавкая составляющая, образующая своеобразную сетку вокруг зерна основного металла. Такая сетчатая структура крайне нежелательна, так как в процессе нагрева происходит оплавление этих прослоек и нарушается межзеренная связь. Кроме того, подобная сетка, как правило, является хрупкой и приводит к хрупкому разрушению при обычных температурах, особенно при действии ударных нагрузок.

Если эвтектическая точка смещена в сторону более пластичной фазы, то в основе эвтектики будет лежать пластичная фаза и влияние хрупкой составляющей будет в значительно степени нейтрализовано. Сплавы, «сцементированные» такой эвтектикой, будут обладать более высокой прочностью и пластичностью.

51

Таким образом, строение эвтектики, форма выделения и соотношение между отдельными структурными элементами эвтектики оказывают огромное влияние на механические и технологические свойства сплавов. Модифицирование эвтектической структуры в желаемом направлении – важный фактор в улучшении качества литого металла.

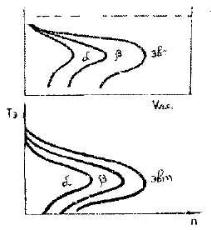

Кинетика эвтектической кристаллизации и механизм модифицирования эвтектики. На рис. 5.25 представлены основные характеристики эвтектической кристаллизации. Одновременное образование α- и β-фаз происходит в области MBN, образующейся как продолжение ликвидусов АВ и ВС. Переохлаждение до температуры Т2 приводит к расширению группы сплавов с эвтектикой по сравнению со сплавами, переохлажденными до температуры Т1. При этом линейная скорость кристаллизации эвтектики Vл.е.э отличается от линейных скоростей роста α- и β-фаз (Vлα.е и

Vлβ.е ). Объемная скорость Vо.с кристаллизации эвтектики является сум-

марной объемной скоростью α- и β-фаз. При увеличении переохлажде-

ния возрастает число зародышей α-, β-фазы эвтектики. Для доэвтектических сплавов характерно наличие двух переохлаждений (рис. 5.26 и 5.27), что связано с образованием зародышей α- и β-фазы эвтектики. Для чистого эвтектического зарождения кристаллов характерно одно переохлаждение. Как в до-, так и в заэвтектических сплавах можно подавить выделение избыточных кристаллов α- и β-фаз путем переохлажде-

ния ΔΤ. При этом дисперсность и массовое количество эвтектики возрастают.

52

Рис. 5.25. Диаграмма вероятностного характера изменения скоростей фаз и эвтектики (Vл.с - линейная скорость, Vо.с - объемная скорость)

(А. Н. Попов)

Рис. 5.26. Схема измерения кривой охлаждения для доэвтектического (1), эвтектического (2) и заэвтектического (3) сплава (4 - дифференциальные кривые числа зародышей α–твердого раствора и эвтектики)

53

Рис. 5.27. Схема влияния температуры на линейную скорость роста Vл.с и число зародышей фаз n

А. А. Бочваром были заложены основы теории эвтектической кристаллизации, из которых наиболее важны следующие:

1.Эвтектическая кристаллизация начинается с момента соприкосновения двух кристаллов.

2.Скорость эвтектической кристаллизации больше, чем скорость кристаллизации отдельных фаз в жидкости эвтектического состава.

3.На границе «кристаллизующая эвтектика – жидкость» преимущественно выделяется одна из фаз, и пограничный слой жидкости обогащается веществом второй фазы. Вследствие этого одна из фаз является ведущей и создает скелет эвтектического кристалла, в то время как другая фаза отлагается на междуосных промежутках этого скелета.

4.Ведущая роль одной из фаз определяется линейной скоростью кристаллизации.

Рассмотрим механизм модифицирования эвтектики на примере наиболее распространенной группы алюминиевых сплавов – силуминов.

Основа силуминов – эвтектика - имеет игольчатое строение (форма роста), где на фоне α-твердого раствора располагаются иглы кремния. Установлена зернистая структура эвтектики, причем зерна образуют

54

пластинки кристалла кремния, часто выходящие веерообразно из одного центра, между которыми и располагаются зерна твердого раствора.

Экспериментально установлено, что наиболее эффективным модификатором эвтектики является натрий.

Эффект модифицирования зависит также от химического состава сплава, содержания в нем примесей фосфора, железа и других элементов. Фосфор является модификатором первичного кремния в заэвтектических силуминах. В этих сплавах первичный кремний выделяется в виде грубых скелетообразных кристаллов. При введении в сплавы фосфора кремний кристаллизуется в виде компактных включений.

Эффект модифицирования основан на процессах зарождения и роста кристаллов при затвердевании и зависит от количественного соотношения между Na и Р или элементами, оказывающими аналогичное влияние. Таким образом, диаграмма состояния многокомпонентной системы Al – Si – P – Na служит основой для понимания процесса модифицирования. Эта диаграмма недостаточно изучена. Имеющаяся информация позволяет только схематично показать проекцию поверхностей ликвидуса диаграммы состояния (рис. 5.28).

Рис. 5.28. Схематическое изображение проекции поверхности ликвидуса диаграммы Al – Na – p – Si (Л.Ф. Мондольфо)

55

Фаза AlP является центром кристаллизации для изменения формы первичных выделений кремния. Промышленные сплавы находятся в нижней части диаграммы, прилегающей к кремниевому углу, с содержанием натрия или фосфора на 2-3 порядка меньше, нежели с содержанием кремния.

В сплавах этой системы могут присутствовать следующие фазы: Al, Si, (NaAl)Si2, Na, AlP, Na3P. Наличие тех или иных фаз контролируется отношением Na:Р. Если это отношение составляет приблизительно 2:2, то образуется фаза Na3P. В сплавах с более низким отношением Na:Р избыток фосфора образует фазу AlP. При более высоком отношении натрий образует соединение (NaAl)Si2. Фазы AlP и (NaAl)Si2 не должны присутствовать в сплаве одновременно. Кремний как фаза может присутствовать в различных структурах. Эвтектика может быть немодифицированной, недомодифицированной, модифицированной, перемодифицированной. Форма первичных кристаллов кремния различна: глобулярная или скелетообразная, перистая или звездообразная, сферическая.

Эти структуры перечислены в порядке увеличения отношения Na:Р. Немодифицированная эвтектика соответствует наименьшему отношению, перемодифицированная – наибольшему. Ведущей фазой в эвтектике при низком отношении Na:Р служит кремний, а при высоком – алюминий. По мере увеличения отношения Na:Р первичные кристаллы кремния также изменяют свою форму от глобулярно-полиэдрической до скелетообразной, а затем сферической. Фосфор в виде соединений AlP находится в основном в кристаллах кремния. Эти две фазы связаны ориентационным соотношением, и принято считать, что в присутствии AlP кристаллы кремния зарождаются на ней.

На практике для улучшения структуры силуминов и повышения их механических свойств расплав перед разливкой подвергают модифици-

56

рованию, заключающемуся в обработке жидкого расплава при определенной температуре присадками металлического натрия или смесью фтористых и хлористых солей щелочных металлов.

При обработке расплава солями натрия происходит реакция

Al + 3NaF 3Na + AlF3,

в результате чего выделяющийся натрий вступает во взаимодействие со сплавом. Указанная реакция наиболее интенсивно протекает при температуре 1073 – 1173 К, в связи с этим необходим перегрев силуминов.

Для снижения перегрева силуминов и модифицирования при рабочих температурах используется обработка расплава жидким флюсом (жидкое модифицирование). Разработаны флюсы на основе NaF, NaCl, KCl, Na3AlF6, позволяющие модифицировать при достаточно низких температурах перегрева. На основе перечисленных выше реагентов разработаны такие универсальные рафинирующе-модифицирующие флюсы, которые одновременно используются как для модифицирования, так и для рафинирования – очистки расплава от оксидных включений (60 % NaF, 25 % NaCl, 15 % Na3AlF6; 40 % NaF, 45 % NaCl, 15 % Na3AlF6;). В

результате модифицирования происходит коренное изменение в структуре силуминов. Сплав эвтектического состава становится по структуре доэвтектическим, а сама эвтектика принимает мелкозернистое строение. Как следствие, повышаются механические свойства сплавов.

Так, эвтектический силумин (11,7 % Si) с грубой игольчатой эвтектикой в немодифицированном сплаве имеет предел прочности σв = 140 - 150 МПа; δ=4 - 5 %. Тот же силумин после модифицирования при нали-

чии мелкозернистой эвтектики имеет σв = 180 - 190 МПа; δ = 13 - 15 %.

57

Микролегирование

Кроме модифицирования для улучшения структуры и свойств литых сплавов используют микролегирование – метод воздействия на структуру и свойства сплава путем введения в жидкий металл активных добавок, способных реагировать с О2, N2, S, As и другими примесями и полностью нейтрализовать их отрицательное действие. В этом случае легирующие элементы выполняют функцию раскислителей.

Характерным примером подобных добавок могут служить редкоземельные элементы (РЗМ), образующие тугоплавкие термически устойчивые оксиды и сульфиды. Температуры плавления этих соединений приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Температуры плавления соединений РЗМ

Металл |

Оксид |

Тпл, К |

Сульфид |

Тпл, К |

La |

La2O3 |

3088 |

La2S3 |

2373 - 2423 |

Cl |

Cl2O3 |

1963 |

Cl2S3 |

2723 |

Fe |

Fe2O3 |

1050 |

FeS |

1466 |

Al |

Al2O3 |

2323 |

- |

- |

|

|

|

|

|

Высокая температура плавления оксидов и сульфидов La и Cе позволяет связывать кислород и серу при введении их небольших количеств в сплавы.

В зависимости от продолжительности выдержки жидкого металла после введения этих элементов и условий кристаллизации частицы тугоплавких оксидов и сульфидов могут всплывать на поверхность или оставаться в расплаве, оказывая положительное влияние как модификаторы (при соблюдении принципа структурного и размерного соответст-

58

вия Данкова П.А.), действующие как центры кристаллизации, или как включения с более благоприятными формами и размерами. Например, образование мелких сферических сульфидов церия в межкристаллических зонах вместо первоначально существующих грубых выделений сульфидов основы сплава.

Нейтрализацию отрицательного действия вредных примесей в результате микролегирования можно проследить на примерах меди и некоторых ее сплавов, содержащих висмут и свинец. Межкристаллическая хрупкость меди появляется при ничтожном содержании висмута. Свинец и висмут имеют очень малую растворимость в меди и многих ее сплавах. В зависимости от количества этих элементов в пограничной зоне этих кристаллов и междуосных пространствах дендритов могут возникать пересыщенные твердые растворы или выделяться соответствующие эвтектические составляющие.

По существующим нормам промышленные марки меди и некоторые латуни должны содержать не более (2 – 3) 10-3 % висмута или свинца. Превышение допустимого содержания сопровождается резким уменьшением пластичности при высоких температурах, развитием межкристаллического разрушения при горячей обработке слитков или сварке.

Нейтрализацию отрицательного действия висмута и свинца осуществляют введением добавок, имеющих малую растворимость в меди и не образующих с основными компонентами сплава химических соединений, но взаимодействующих со свинцом и висмутом и способных связывать их в достаточно тугоплавкие интерметаллиды. В табл. 5.3 приведены примеры подобных соединений.

59

Таблица 5.3

Температуры плавления соединений висмута и сурьмы

Соединение Тпл, К

PbCa2 1383

PbCe2 1473

PbCe 1433

PbxCey 2273

Соединение Тпл, К

BiCe 1798

BiCe4 1903

BiLi3 1418

BixZry 2473

Введение Се и Са в медь и латуни, содержащие повышенные концентрации свинца и висмута, сопровождается появлением новых структурных составляющих с высокой твердостью. В результате такой обработки резко снижается склонность сплава к образованию горячих трещин, восстанавливается способность к пластической деформации.

Существенное влияние на форму роста дендритов оказывает скорость охлаждения. Повышение скорости охлаждения приводит к образованию дендритов с более тонкими и разветвленными осями. Но для конкретной отливки, изготавливаемой по определенной технологии при постоянных тепловых условиях охлаждения, большее значение имеет модифицирование или микролегирование.

Известно, что примеси существенно влияют на формообразование дендритов, а следовательно, могут оказывать модифицирующее действие на структуру сплава. Примером этого могут служить сплавы на основе системы Al-Mg (АМг4К1.5М; Амг10; Амг11 и др., ГОСТ 1583-93). Основной недостаток этих сплавов – наличие в их структуре хрупкой и труднорастворимой фазы β(Mg5Al8), выделяющейся в виде крупных скоплений, часто образующих сплошную сетку по границам зерен. Наличие в структуре сплавов такой хрупкой составляющей служит причиной об-

60

разования горячих трещин при литье и снижает механические свойства отливок.

Чтобы устранить отмеченные выше недостатки, необходимо модифицировать выделения β(Mg5Al8) – фазы, измельчить и более равномерно распределить ее по объему отливки. Известно, что если фазы, выделяющиеся в крупнокристаллической или сетчатой форме и придающие хрупкость всему сплаву, удается перевести в форму отдельных раздробленных включений, то они становятся почти безвредными. При этом резко улучшаются физико-механические и технологические свойства сплавов.

Учитывая, что β-фаза кристаллизуется вторично и в основном в междуосных пространствах дендритов алюминия, для измельчения ее необходимо, прежде всего, модифицировать внутреннее строение самого дендрита, получив более тонкую структуру.

Экспериментальные данные показывают, что наиболее эффективными добавками, измельчающими структуру, являются тугоплавкие ме-

таллы (Zr, B, Cr, Mo, W, Nb, Ta), вводимые в количестве 0,05 - 0,1 % и

легкоплавкие элементы (Na, Ca, P, Pb), вводимые в количестве 0,005 - 0,05 %. Под влиянием указанных примесей дендриты формируются в виде сетчатых кристаллов с тонкими разветвлениями.

Вопросы для самоконтроля знаний

1.Каковы термодинамические условия процесса кристаллизации?

2.Какова взаимосвязь критического размера зародыша и переохлаждения при самопроизвольном зарождении центров кристаллизации?

3.Назовите условие более легкого образования зародышей новой фазы на готовых поверхностях раздела по сравнению с самопроизвольным зарождением.