МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»

Кафедра гидротехнических сооружений, конструкций и гидравлики

Курсовая работа

по дисциплине: «Мелиорация водосборов»

Выполнил: Соболев А.В.

Группа: КВ-4,5

Проверил: Ладенко С.Ю.

Санкт – Петербург

2012 год.

Содержание:

1. Проектирование горизонтальной осушительной системы.

-

Цель работы:

Выполнить отвод поверхностного стока с осушаемой территории. Произвести выбор и обоснование элементов закрытой осушительной системы для осушения строительной площадки.

1.2 Задачи:

1. Произвести гидравлический расчет нагорного канала для отвода поверхностного стока.

2. Выполнить компоновку закрытой осушительной системы.

3. Выполнить гидравлический расчет дрен и коллекторов.

4. Обосновать выбор элементов дренажной системы.

1.3 Исходные данные:

Строительная площадка размером LxB 900х400 м находится на территории Ленинградской области. Грунты основания – пески средней крупности с коэффициентом фильтрации k=9.3 м/сут., на глубине 3,9 м подстилаемые тяжелыми глинами, служащими водоупором.

Глубина фундамента проектируемой постройки hф=2,3 м определяет необходимое понижение уровня подземных вод (норму осушения) hно= 2,5 м.

На площадку поступают поверхностные воды с вышерасположенной территории, площадь водосбора которой 335 га.

1.4. Общие сведения об осушительной системе.

Цель осушительных мелиорации - регулирование водного режима земель, испытывающих постоянное или периодическое переувлажнение в связи с застоем воды на поверхности или высокого уровня подземных вод, препятствующее эффективному использованию земель. Осушение заключается в недопущении поступления или в обеспечении своевременного отвода избыточной воды из расчетного слоя почвы и грунта, позволяющее регулировать водный и связанные с ним воздушный, тепловой и питательный режимы.

Осушительная система — это комплекс природных, хозяйственных и инженерно-технических элементов, предназначенный для регулирования водного режима на переувлажненных землях.

Осушительная система состоит из регулирующей, проводящей, ограждающей сети; дорог; гидротехнических сооружений; природоохранных сооружений и устройств; средств связи, контроля и управления; производственных и жилых зданий и построек службы эксплуатации.

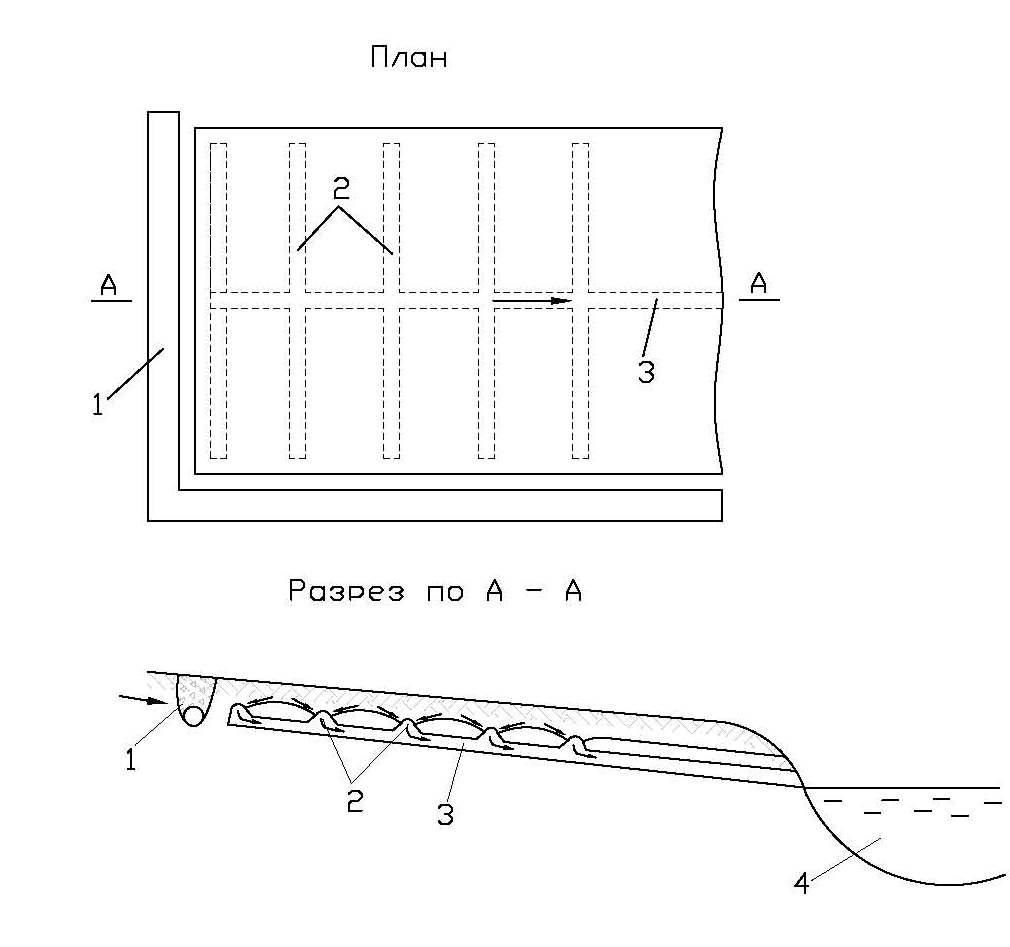

Принципиальная схема осушительной системы приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема осушительной системы

1 – ловчая или нагорная канава (ограждающая сеть); 2 – дрены или осушительные канавы (регулирующая сеть); 3 – коллектор или сборный канал (проводящая сеть); 4 – водоприемник

Проектирование осушительной системы начинается с трассировки ограждающей сети для исключения возможности поступления вод извне на осушаемую территорию.

Для перехвата грунтовых вод применяют ловчие каналы, головные и береговые дренажи или ряд ограждающих вертикальных скважин.

Для перехвата поверхностных вод устраивают нагорные каналы (канавы). Поверхностный сток формируется обычно как атмосферными осадками, так и водами, поступающими извне по склонам сложившейся выше сети естественных водотоков. Задачей организации отвода поверхностного стока является исключение возможности поступления поверхностных вод извне и создание сети на самой территории, обеспечивающей сбор и сброс поверхностных вод в водоприемник. Нагорные каналы располагают обычно вдоль границы защищаемой территории с нагорной стороны, или по «верхним» границам с выводом в проводящие каналы или непосредственно в водоприемник.

Верховой откос и часть прилегающей территории засеваются травами для защиты от размыва, между распаханным водосбором и каналом практикуется посадка кустарника. Грунт, вынимаемый из канала, укладывают в кавальер с низовой его стороны, что защищает осушаемую территорию от затопления при переполнении канала.

Основные принципы трассировки нагорного канала состоит в следующем - нагорный канал должен проходить вдоль границы защищаемой территории в выемке или полувыемке по границе территории с нагорной стороны (рис.2)

Рис. 2. Схема осушения территории

1 – осушаемая территория; 2 – нагорная канава; 3 –устье

Регулирующая сеть принимает избыточные поверхностные и грунтовые воды и отводит их в проводящую сеть. Выбор регулирующей сети зависит от метода осушения. Регулирующая сеть может быть открытой (каналы) и закрытой (дрены).

При проектировании сети необходимо учитывать, что скорость течения воды по пути следования от регулирующей дрены через коллекторы и устье к водоприемнику не должна снижаться. Чтобы не допустить отложения наносов, поступивших в дрену и обеспечить их транспортирование в водоприемник уклоны на протяжении всего пути не должны уменьшаться.

Проводящая сеть предназначена для приема воды, поступающей из регулирующей сети. Она может состоять из магистрального канала, закрытых и открытых коллекторов. Расположение в плане элементов проводящей сети зависит от рельефа местности, метода осушения, использования территории.

Коллекторы рекомендуется располагать вдоль проездов и дорог на расстоянии между ними до 400 м, считая, что длина дрены не будет превосходить 200 м. Длина коллектора - от 300 м до 800 м, в отдельных случаях до 1000 м. Коллекторы зачастую выполняются из перфорированных труб, тогда они кроме основной своей функции - проводящей, выполняют также роль осушителей.

1.5 Расчетно-пояснительная записка.

Проектирование осушительной системы строительной площадки начинаем с гидравлического расчета нагорного канала. Выполняется в следующей последовательности:

1. Определение расхода канала:

Qк=qFk, м3/с;

где Fк - площадь водосбора участка канала, га;

q - модуль поверхностного стока периода весеннего снеготаяния.

q = 0,006 м3/с∙га.

Qк=0,006∙335=2,01 м3/с

-

Определение глубины канала:

Учитывая объем стока и геологическое строение строительной площадки (пески средней крупности), назначаем стандартные размеры канала с трапецеидальной формой поперечного сечения: ширина по дну hк =1,5 м, заложение откосов m= 1:2. Высота бровки над расчетным уровнем воды принимается по табл.12 приложения 2 [1]: hбр=0,3 м.

Определение глубины канала выполняем методом подбора.

-

задаемся глубиной в канале - hi = 0,2 м;

-

определяем площадь живого сечения канала по формуле:

![]()

- находим величину смоченного периметра по формуле:

![]()

- определяем гидравлический радиус, как отношение:

![]() ;

;

- определяем модуль расхода при глубине hi:

![]() ;

м3/с.

;

м3/с.

Коэффициент шероховатости определяем по табл.3 приложения 2 [1] для одернованного русла канала n=0,035, так как крепление откосов канала проектируем посевом трав по откосам.

Все вычисления сводим в таблицу 1.

Таблица 1

Определение площади поперечного сечения канала

-

Глубина наполнения, h, м

Площадь поперечного сечения, ω м2

Смоченный периметр χ, м

Гидравлический радиус, R, м

Модуль расхода, К м3/с

0,2

0,38

2,40

0,159

3,18

0,4

0,92

3,29

0,279

11,24

0,6

1,62

4,19

0,387

24,57

0,8

2,48

5,08

0,488

43,91

1

3,5

5,98

0,585

69,97

1,2

4,68

6,88

0,681

103,46

1,4

6,02

7,77

0,775

145,07

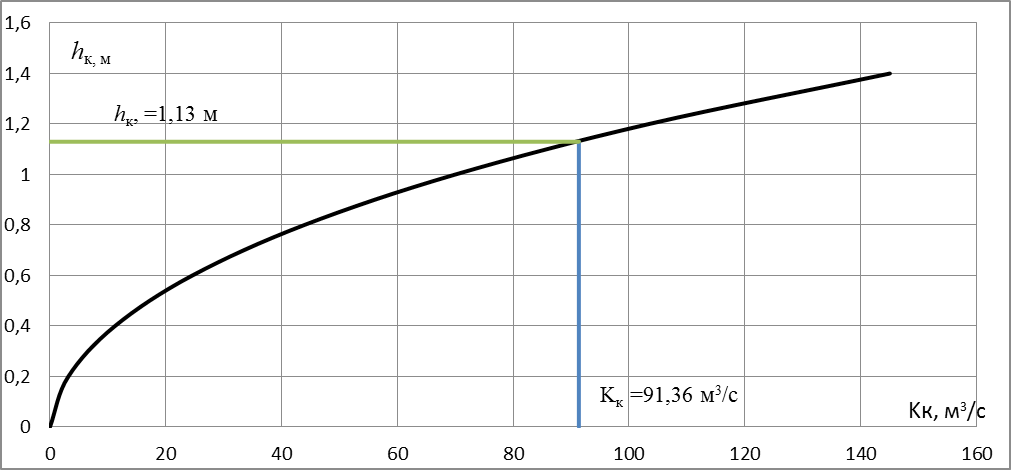

По полученным значениям табл. 1 строим график зависимости модуля расхода от глубины в канале (рис. 3).

Рис. 3. График зависимости модуля расхода от глубины в канале.

3. Определение скорости течения воды в канале.

Расчет скоростей выполняем в следующей последовательности:

- задаемся уклоном канала в диапазоне 0,0005 < i < 0,001;

- определим значения модуля расхода по формуле

![]() ,

м3/с;

,

м3/с;

для значения i=0,0005 Kк =2,01*√0,0005=91,36 м3/с;

- по графику зависимости модуля расхода от глубины в канале определяем глубину hк, м;

hк =1,13 м.

- определяем площадь сечения – ω, м2;

ωк, =(1,5+2*1,13)*1,13= 4,25 м2

- определяем скорость течения воды в канале – Vк , м/с;

- если полученная скорость течения воды в канале находится в диапазоне

Vнзл < Vк < Vнрз,

расчет прекращаем, если нет, выбираем следующее значение i=0,0006 и повторяем расчет скорости Vк и т.д. до получения значения Vк, удовлетворяющего условиям неразмываемости и незаиляемости.

Определяем значение скорости при уклоне i=0,0005:

![]() ;

м/с.

;

м/с.

Vк =2,01/4,25=0,47 м/с.

Скорость движения воды в канале должна удовлетворять условиям незаиляемости и неразмываемости.

Незаиляющая скорость, в соответствии со СНиП 2.06.03-85 [1]:

Vнзл=0,3R0,25 м/с

R=0,647 м

Vнзл=0,3*0,6470,25 =0,27 м/с

Неразмывающая скорость по таблице 4 приложения 2 [1] Vнрз=0,70 м/с при hк =2,0 м.

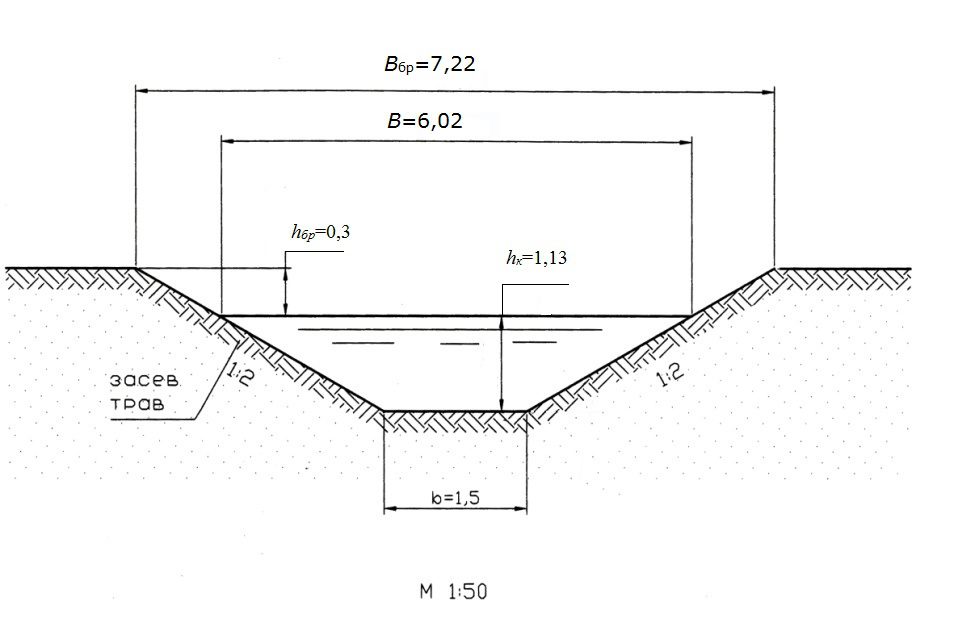

Полученная скорость 0,27 м/с лежит в заданном диапазоне 0,26 < Vк < 0,70, принимаем выбранные значения параметров нагорного канала:

- ширина по дну b=1,5 м;

-заложение откосов m=2;

- проектная глубина канала hк=1,13 м;

- высота бровки hбр=0,3 м;

- ширина по урезу воды В=2mhк+b=6,02 м;

- ширина по бровке Вбр=2m(hк+hбр)+b=7,22 м.

Крепление нагорного канала – засев трав по откосам.

Рис. 4. Поперечное сечение нагорного канала.

Проектирование схемы компоновки регулирующей сети.

После выполнения расчета нагорного канала приступаем к расчету компоновки регулирующей сети. В практической работе будем проектировать дренаж из асбоцементных труб.

При проектировании закрытого горизонтального дренажа должны быть установлены и обоснованы глубина и уклон их заложения, расстояния между дренами, диаметры труб, длина дрен, состав и толщина фильтра.

Уклон дрены назначают из условия обеспечения допустимых скоростей воды в ней. Минимальный уклон по условию незаиления принят 0,003.

Длины дрен принимаются в соответствии со СНиП 2.06.03-85 [1], как правило до 200 м, в отдельных случаях до 250 м, в мелкозернистых водонасыщенных песках и илах - не более 150 м.

При определении глубин заложения дрен должны обеспечиваться следующие условия:

- дрены должны обеспечивать проектное понижение уровня грунтовых вод;

- дрены должны располагаться на такой глубине, чтобы не повреждались машинами и механизмами;

- глубину заложения дрен нужно выбирать с учетом типа водного питания, водопроницаемости и механического состава отдельных слоев почвы;

- дрены должны быть расположены ниже промерзающего слоя почвы, иначе при замерзании в них воды образуются ледяные пробки, и в весенний период они будут препятствовать работе дренажа.

1. Определение максимальной величины ординаты депрессионной кривой h1.

h1 = Н - hно=3,9-2,5=1,4 м.

где Н - расстояние до водоупора, м;

hно - норма осушения, м.

2. Определение расстояния между дренами для совершенных дрен, расположенных на водоупоре:

![]() ,

м

,

м

Lдр =2*1,4*√(9,3/0,01)=85,4 м.

где k - коэффициент фильтрация грунта, м/сутки;

Рmах - максимальный слой инфильтрации, м/сут., принимается по таблице 6 приложения 2 [1] для песка, Рmах =0,005-0,01 м/сут.

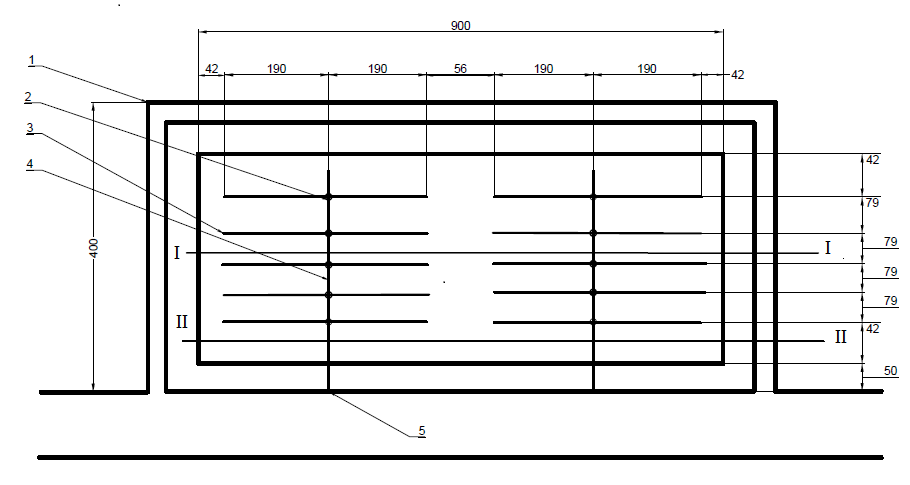

Полученные значения расстояний Lдр округляем до десятков. Принимаем значение Lдр=90 м.

3. Компоновка осушительной сети.

Расположение дрен от верхней границы осушаемого участка и с боковых границ принимается равным половине расстояния между дренами, т.е.

S = Lдр/ 2=90/2=45 м.

Учитывая то, что максимальная длина дрен должна быть не более 200 м, проектируем размещение дрен и коллекторов по территории строительной площадки, учитывая, что нижняя граница осушаемой территории отстоит от уреза воды на расстоянии водоохранной зоны 50 м.

Рис. 5. План компоновки осушительной сети.

1 – нагорный канал; 2,3 – закрытые дрены; 4 – магистральные коллекторы; 5 – устье

4. Определение времени работы дренажа.

Для определения времени, в течение которого уровень грунтовых вод между дренами должен понизиться до расчетного, воспользуемся формулой:

![]()

где R=Lдр/2 - половина расстояния между дренами, м.;

β- коэффициент водоотдачи осушаемого грунтового массива;

![]() .

.

β =0,27

T=17.6 сут.

Определение фактических расходов воды в дренах и коллекторах.

1. Определение фактических расходов воды в дренах.

Фактический расход воды в дренах определяем по формуле:

Qдр=Р∙I∙Lдр , м3/с;

где I - длина дрены, определяемая по компоновочной схеме, плюс половина расстояния между дренами, м.

I= Iдр+0,5 Lдр

I=190+0,5∙90=235 м.

Расходы подсчитываем при Рmax и Рmin, тогда:

Qдр max= Рmax I Lдр ;

Qдр min= Рmin I Lдр .

Qдр max= 0,01∙235∙90=211,5 м3/сут.=0,0024 м3/с.

Qдр min= 0,005∙235∙90=105,75 м3/сут.=0,0012 м3/с;

Максимальные расходы требуются для определения размеров труб и для проверки соответствия скорости в трубах при максимальном возможном расходе в половодье неразмывающей скорости. Минимальные расходы в трубах требуются для проверки скорости в трубах при минимальных возможных расходах в половодье на соответствие незаиляющей скорости.

2.Определение фактических расходов воды в коллекторе.

Расход воды в коллекторе подсчитываем по формуле:

Qкол=n Qдр м3/с;

где n - число дрен, впадающих коллектор (присоединенных к нему, считая от начала).

Для того, чтобы диаметр труб коллектора не был преувеличен и имел достаточное заполнение, коллектор разбиваем на участки и для каждого участка определяем Qmax кoл и Qmin кoл.

На рис. 5 представлена разбивка коллектора на два расчетных участка сечениями I-I и II-II. Для 1-го участка расход в магистральном коллекторе определяем для дрен n1=4.

Qmax kол I-I=n1 Qmax др=4∙0,0024=0,0096 м3/с;

Qmin kол I-I=n1 Qmin др=4∙0,0012=0,0048 м3/с.

В сечении II-II количество дрен, присоединенных от начала коллектора n2 =10, тогда:

Qmax kол II-II=n2 Qmax др=10∙0,0024=0,024 м3/с;

Qmin kол II-II=n2 Qmin др=10∙0,0012=0,012 м3/с.

Гидравлический расчет диаметров и уклонов труб.

Диаметр трубчатой дрены или коллектора определяется по формуле:

![]() ,

м;

,

м;

где:

![]() -

коэффициент шероховатости, для

асбестоцементных труб равен 0,013 :

-

коэффициент шероховатости, для

асбестоцементных труб равен 0,013 :

![]() -

уклон трубы.

-

уклон трубы.

Уклоны дрен увязывают с рельефом местности, от правильно принятого уклона зависит работа дренажной сети.

Уклоны труб с учетом рельефа местности наиболее целесообразны для дрен i=0,003÷0,006, для коллекторов i=0,001÷0,003.

Используя эти рекомендации, выполним расчеты для всех значений уклонов в приведенных выше диапазонах, и затем правильность выбранных уклонов проверим по условию незаиляемости и неразмываемости скорости течения воды в трубах. Для выполнения условия неразмываемости используются максимальные значения расходов и скорости, по ним же определяются диаметры труб. Для проверки условия незаиляемости используются минимальные значения расходов и скоростей в трубах.

Диаметр дрен и коллекторов определим по выше приведенной формуле для максимальных расходов, а затем в соответствии с ГОСТ 1839-80 приведем полученные размеры к ближайшему стандарту:

d =50, 75,100, 125,150, 200, 250, 300, 400 мм.

Для дрен расчет проводится в табл. 2, для коллекторов – в табл. 3.

Таблица 2

Определение размеров дрен (d/dрасч), мм/мм

|

iдр Qдр max, м3/с |

0,003 |

0,004 |

0,005 |

0,006 |

|

0,0024 |

100 / 93 |

100 / 89 |

100 / 85 |

100 / 83 |

где d – диаметр трубы, принятой по стандарту, мм;

dрасч – диаметр дрены, определяемой по формуле.

Таблица 3

Определение размеров коллекторов (d/dрасч), мм/мм

|

iкол Qкол , м3/с |

0,001

|

0,002 |

0,003 |

||

|

Сечение I-I |

|||||

|

Qmax кол I-I =0,0096 |

200 / 194 |

200/ 170 |

200 / 158 |

||

|

Сечение II-II |

|||||

|

Qmax кол II-II =0,024 |

300 / 273 |

250 / 240 |

250 / 223 |

||

где d – диаметр трубы, принятой по стандарту, мм; dрасч – диаметр дрены, определяемой по формуле, мм.

Определение расходов в трубах при разной степени их заполнения водой.

При расчётах диаметров дренажных труб исходят из условия неполного заполнения их водой для безнапорного движения, которое определяется следующей зависимостью предельных значений:

h = (0,7 -0,9)d;

где: h – глубина воды в дрене или коллекторе;

d – диаметр дрены или коллектора.

Рассчитанные выше фактические расходы Qmax др, Qmax кол должны соответствовать расходам в трубах в условиях неполного их заполнения, т. е. можно их обозначить QНПmax др, и QНПmax кол.

Проверку выбранных диаметров и принятых уклонов проводят по формулам безнапорного движении воды в следующем порядке.

1. Определение расхода воды в трубе (дрене, коллекторе) при полном ее заполнении водой по формуле Шези:

Qполн=ωС![]() ;

м3/с

;

м3/с

где ω - площадь живого сечения трубы;

С – коэффициент Шези;

R — гидравлический радиус, м

К - модуль расхода:

![]() ,

м3/с.

,

м3/с.

К = 24 ∙ 103 ∙ d8/3 л/с = 24 ∙ d8/3 м3/с.

Модуль расхода К для труб можно рассчитать по приведенной формуле или подобрать по табл.7 Приложения 2 [1].

2. Определение коэффициентов неполноты расхода и скорости.

Коэффициент неполноты расхода А и коэффициент неполноты скорости В определяем по формулам:

![]() ;

;

![]() .

.

Так как ранее мы определили Qmax min нп для дрен и коллекторов, то мы сможем определить значения А при разных уклонах. Все вычисления могут быть сведены в таблицы 4, 5 и 6.

Таблица 4

Определение коэффициента неполноты расхода "А" для дрен

|

iдр |

dдр ,мм |

К, м3/с |

Qдр п м3/с |

Qдр нп м3/с |

А |

||

|

max |

min |

max |

min |

||||

|

0.003 |

100 |

0.051 |

0.0028 |

0.0024 |

0.0012 |

0.86 |

0.43 |

|

0.004 |

100 |

0.051 |

0.0032 |

0.75 |

0.38 |

||

|

0.005 |

100 |

0.051 |

0.0036 |

0.67 |

0.33 |

||

|

0.006 |

100 |

0.051 |

0.0039 |

0.62 |

0.31 |

||

Таблица 5

Определение коэффициента неполноты расхода "А" для коллектора для сечения I-I

|

iкол |

dкол ,мм |

К, м3/с |

Qкол п ,м3/с |

Qкол нп ,м3/с |

А |

||

|

max |

min |

max |

min |

||||

|

0.001 |

200 |

0.328 |

0.01 |

0.0096 |

0.0048 |

0.96 |

0.48 |

|

0.002 |

200 |

0.328 |

0.015 |

0.64 |

0.32 |

||

|

0.003 |

200 |

0.328 |

0.018 |

0.53 |

0.27 |

||

Таблица 6

Определение коэффициента неполноты расхода "А" для коллектора для сечения II-II

|

iкол |

dкол ,мм |

К, м3/с |

Qкол п ,м3/с |

Qкол нп ,м3/с |

А |

||

|

max |

min |

max |

min |

||||

|

0.001 |

300 |

0.955 |

0.03 |

0.024 |

0.012 |

0.8 |

0.5 |

|

0.002 |

250 |

0.6 |

0.027 |

0.89 |

0.44 |

||

|

0.003 |

250 |

0.6 |

0.033 |

0.73 |

0.36 |

||

Зная значения "А", можно получить значения коэффициентов неполноты скоростей "В" и отношения h/d по таблице 8 и графику на рисунке 1 приложения 2 [1].

Определение скоростей течения воды в дренах и коллекторе при безнапорном движении.

Расходам при неполном заполнении труб

соответствуют скорости — ![]() ,

расходам при полном заполнении труб —

,

расходам при полном заполнении труб —

![]() .

.

![]() ;

;

![]() =В

=В![]() .

.

Все вычисления скоростей сведены в таблицы 7,8 и 9.

Рис.6.

График изменения коэффициентов А

и В при разном заполнении трубы.

Рис.6.

График изменения коэффициентов А

и В при разном заполнении трубы.

Таблица 7

Определение скоростей течения в дренах

|

iдр |

dдр ,мм |

Q |

V |

А |

B |

h/d |

V |

||||

|

max |

min |

max |

min |

max |

min |

max |

min |

||||

|

0.003 |

100 |

0.0028 |

0.36 |

0.86 |

0.43 |

1.15 |

1.04 |

0.7 |

0.47 |

0,41 |

0,37 |

|

0.004 |

100 |

0.0032 |

0.41 |

0.75 |

0.38 |

1.13 |

0.99 |

0.64 |

0.44 |

0,46 |

0,41 |

|

0.005 |

100 |

0.0036 |

0.46 |

0.67 |

0.33 |

1.1 |

0.96 |

0.6 |

0.42 |

0,51 |

0,44 |

|

0.006 |

100 |

0.0039 |

0.5 |

0.62 |

0.31 |

1.09 |

0.95 |

0.57 |

0.4 |

0,55 |

0,48 |

Таблица 8

Определение скоростей течения в коллекторе для сечения I-I

|

iкол |

dкол ,мм |

Q |

V |

А |

B |

h/d |

V |

|||||

|

max |

min |

max |

min |

max |

min |

max |

min |

|||||

|

0,001 |

200 |

0,01 |

0,32 |

0.96 |

0.48 |

1,17 |

1,03 |

0,76 |

0,47 |

0,37 |

0,33 |

|

|

0,002 |

200 |

0,015 |

0,48 |

0.64 |

0.32 |

1,08 |

0,94 |

0,59 |

0,41 |

0,52 |

0,45 |

|

|

0,003 |

200 |

0,018 |

0,57 |

0.53 |

0.27 |

1,06 |

0,89 |

0,52 |

0,37 |

0,60 |

0,51 |

|

Таблица 9

Определение скоростей течения в коллекторе для сечения II-II

|

iкол |

dкол ,мм |

Q |

V |

А |

B |

h/d |

V |

||||

|

max |

min |

max |

min |

max |

min |

max |

min |

||||

|

0,001 |

300 |

0,03 |

0,42 |

0.8 |

0.5 |

1,14 |

1,05 |

0,67 |

0,5 |

0,48 |

0,44 |

|

0,002 |

250 |

0,027 |

0,55 |

0.89 |

0.44 |

1,16 |

1,02 |

0,72 |

0,47 |

0,64 |

0,56 |

|

0,003 |

250 |

0,033 |

0,67 |

0.73 |

0.36 |

1,12 |

0,97 |

0,62 |

0,44 |

0,75 |

0,65 |

Анализ полученных результатов и окончательный выбор диаметров дрен и коллекторов.

1. Полученные скорости течения воды в дренах и коллекторе должны удовлетворять условию незаиления движения воды в трубе и размыва стыков:

Vнзл < Vmax, min < Vнрз;

где Vнзл - предельно-допустимая скорость незаиления в трубе;

Vнрз, - предельно-допустимая неразмывающая скорость.

Скорость движения воды в трубах должна быть больше минимальной скорости незаиления и меньше максимальной неразмывающей скорости, т.е. находится в пределах [2]:

0,3 < Vmax, min < 1,0.

В нашем примере это условие выполняется во всех случаях.

2. Для канализационных труб (коллекторов) степень наполнения h/d при максимальных проектируемых расходах обычно принимают в диапазоне h/d=0,50÷0,75. Для дренажных труб степень наполнения h/d может быть h/d=1 [1].

Однако, учитывая возможность заиления и заохривания труб, обычно принимают степень заполнения дренажных труб с запасом в диапазоне h/d=0,70÷ 0,90.

В нашем случае все рассчитанные значения степени заполнения труб дрен и коллекторов соответствуют допустимым пределам.

3. Скорости течения воды по пути следования от дрен к коллектору и далее к водоприемнику не должны уменьшаться для исключения возможности выпадения наносов.

4. При окончательном выборе следует отдать предпочтение трубам с меньшим:

1) диаметром;

2) уклоном.

Учитывая все эти обстоятельства, принятые параметры труб:

для дрен: d =75 мм, i =0,006;

для коллектора: 1 участок: d =150 мм, i =0,003;

2 участок: d =200 мм, i =0,003.

Окончательно принятые параметры сведены в таблицу 10.

Таблица 10