- •Лекция 4 Тема лекции: Системы персональной спутниковой связи

- •1. Состав и задачи систем персональной спутниковой связи

- •3.1. Классификация

- •3.2. В состав любой спсс входят следующие компоненты:

- •2. Сравнительные характеристики и различные типы систем спутниковой связи

- •Прецессия орбиты ка

- •Высота орбит связных ка

2. Сравнительные характеристики и различные типы систем спутниковой связи

Фиксированные спутниковые службы (ФСС) предназначены для организации связи с неподвижными земными станциями и обычно строятся на базе спутников-ретрансляторов, запускаемых на геостационарную орбиту.

Из-за большой высоты орбиты и связанных с этим значительных потерь сигнала на линии космос-земля, для работы с геостационарными спутниками связи используются узконаправленные параболические антенны ("тарелки") с диаметром зеркала от 60 см до 12 и более метров, в зависимости от характеристик бортовых ретрансляторов. Антенны средних размеров (1,2-3,8 м) применяются для организации двусторонней связи в спутниковых телекоммуникационных сетях (региональные, местные и корпоративные сети связи, передача данных, распределение телепрограмм и т.п.) на базе спутников средней мощности. Антенны размером менее 1 м нашли широкое применение в системах непосредственного спутникового телевизионного вещания (НТВ) на базе специализированных мощных спутников, а также в сетях высокоскоростного доступа в Интернет.

Отечественные спутники "Горизонт" и "Экспресс" являются маломощными магистральными системами, и для работы с ними необходимы антенны размером 4,5-12 м. К системам средней мощности можно также отнести спутники "Экспресс-М", "Купон", "Ямал", позволяющие использовать для работы с ними небольшие земные станции с антеннами диаметром 1,2-2,4 м. Примером системы НТВ являются отечественные спутники "Галс", "Бонум-1" и зарубежные "Астра" и "ДирекТВ", работающие с антеннами диаметром 45-90 см.

В настоящее время в мире эксплуатируется более сотни геостационарных спутников связи различного назначения. До 80% ресурсов геостационарных спутниковых систем используются для распределения телевизионных программ. Остальные ресурсы загружены передачей данных и телефонной связью.

Мобильные спутниковые службы (МСС) используются для связи с подвижными объектами. В настоящее время наиболее популярной является система МСС "Инмарсат"(Inmarsat), построенная на геостационарных спутниках. Первоначально система создавалась для обеспечения связи с морскими судами, но затем она стала применяться и на суше. Существует широкий спектр абонентских станций "Инмарсат", устанавливаемых на судах, автомобилях, самолетах, а также портативных, размером с атташе-кейс, используемых в отдаленных районах и в зонах стихийных бедствий.

Дальнейшим развитием МСС является создание систем, способных работать с небольшими, размером с сотовый телефон, абонентскими станциями, что требует использования специализированных спутников, обычно размещаемых на низких орбитах (500-1500 км). Относительно малая высота их орбиты позволяет существенно сократить размеры и мощность абонентских устройств. Спутники в этом случае перемещаются относительно поверхности земли, находясь в зоне видимости абонента лишь 10-15 минут, поэтому для поддержания непрерывности связи на орбите должно находиться много спутников. Уже начата эксплуатация первой такой системы - МСС "Иридиум" и ещё нескольких подобных систем. Из-за малого времени нахождения одного спутника в зоне видимости абонента (для системы "Иридиум" оно составляет лишь 7 минут), для обеспечения непрерывности связи спутниковая группировка должна состоять из нескольких десятков спутников. Например, российский проект "Гонец" предусматривает запуск 36 спутников, а международные системы состоят из 48-ми ("Глобалстар"), 66-ти ("Иридиум") и, даже, 288-ми ("Теледесик") спутников.

Недостатком низкоорбитальных систем является сложность космической группировки и управления ею, а также необходимость постоянной замены спутников из-за короткого срока их существования на низких орбитах (5-7 лет в сравнении с 12-15 годами для геостационарных), что существенно повышает стоимость услуг таких систем. Серьезную конкуренцию низкоорбитальным могут составить системы МСС на базе мощных геостационарных спутников, а также спутниковых систем на высокоэллиптических орбитах.

Орбиты связных космических аппаратов

Орбиты космических аппаратов (КА) классифицируются: по форме, периодичности прохождения (КА) над точками земной поверхности и наклонению.

По форме различают следующие типы орбит:

- Круговые — трудно реализуемые на практике и требующие частой коррекции с помощью бортовых корректирующих двигателей КА;

- Близкие к круговым. Это наиболее распространенный тип орбит в системах спутниковой связи. На таких орбитах высоты апогея (На) и перигея (Нп) различаются на несколько десятков километров;

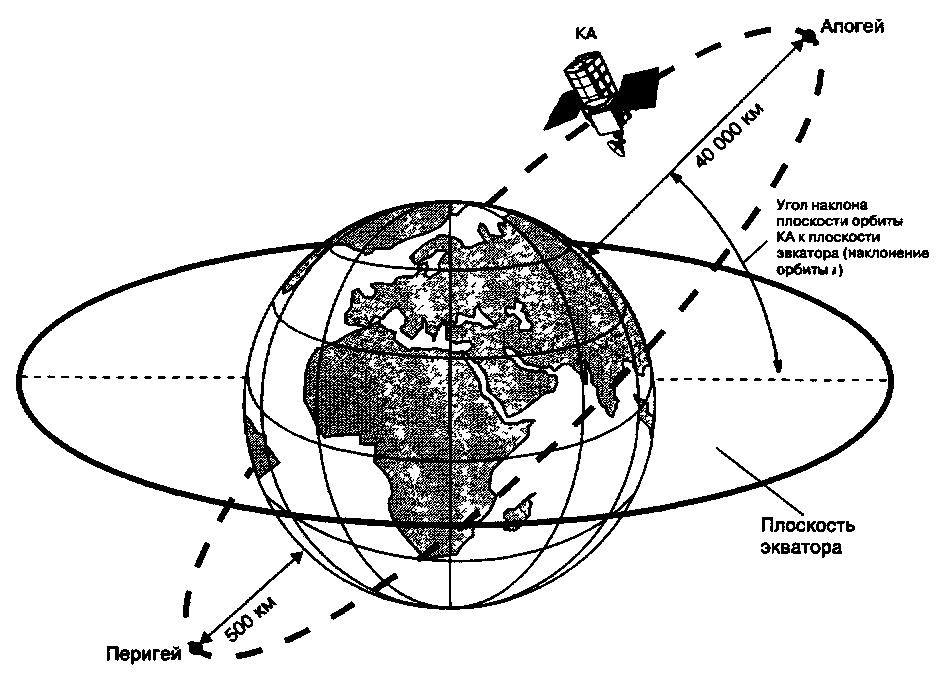

- Эллиптические. На и Нп могут значительно различаться (например, На = = 38000—40000 км, Нп=400—500 км). Такие орбиты также широко применяются в системах спутниковой связи (рис. 3);

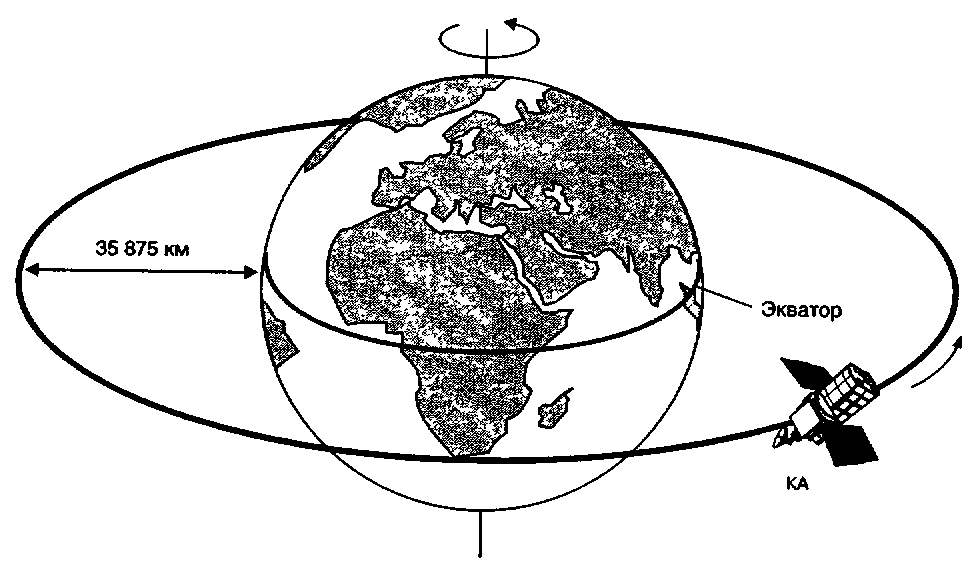

- Геостационарные. Это — круговые экваториальные орбиты с периодом обращения спутника, равным периоду обращения Земли (Т= 23 ч 56 мин 4 сек). На такой орбите КА располагается на высоте На= Нп =36000 км и находится постоянно над определённой точкой экватора Земли. Космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите, имеют большую площадь обзора Земли, что позволяет с успехом использовать их в системах персональной спутниковой связи (рис. 3);

- Параболические и гиперболические. Применяются, как правило, при изучении планет Солнечной системы.

Рис. 3. Эллиптическая орбита связного спутника

По периодичности прохождения КА над точками земной поверхности различают следующие типы орбит:

- Синхронные. Они, в свою очередь, подразделяются на синхронные изомаршрутные и синхронные квазиизомаршрутные. Изомаршрутные орбиты характеризуются тем, что проекции орбиты КА на земную поверхность (трассы) совпадают ежесуточно. Квазиизомаршрутные орбиты характеризуются тем, что проекции орбиты КА на земную поверхность совпадают один раз в несколько суток

- Несинхронные. Характеризуются тем, что трассы, соответствующие любым двум оборотам КА вокруг Земли, не совпадают.

Под наклонением орбиты i понимается угол между плоскостями экватора Земли и орбиты КА (см. рис. 3). Наклонение отсчитывается от плоскости экватора до плоскости орбиты против часовой стрелки. Оно может изменяться от 0 до 180°.

В зависимости от наклонения различают следующие типы орбит:

- Прямые (i<90°)

- Обратные (i>90°)

- Полярные (i=90°)

- Экваториальные (i=0° или i=180°).

При i=0 КА движется по направлению вращения Земли с запада на восток, при i=180° КА движется против направления вращения Земли с востока на запад. Значению i=0 соответствуют геостационарные (круговые экваториальные) орбиты (рис. 4).

Рис. 4. Геостационарная орбита спутника-ретранслятора