- •1. Улотрикс. 2. Нить улотрикса под микроскопом.

- •3. Кодиум. 4. У льва (морской салат).

- •5. Спирогира под микроскопом.

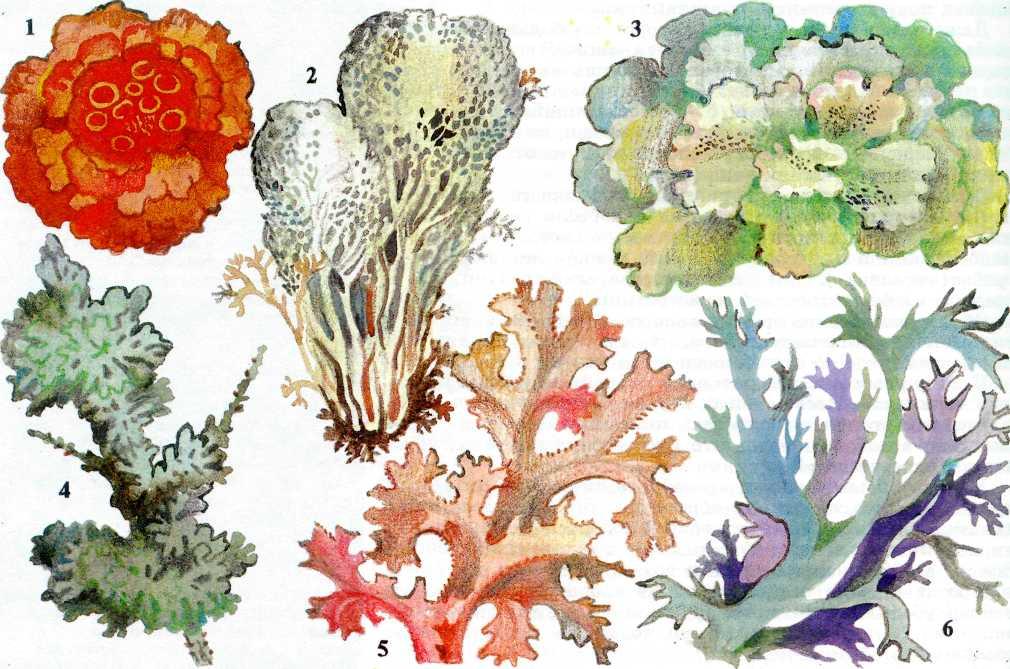

- •1. Ксантория постенная. 2. Ягель (олений мох). 3. Пармелия козлиная. 4. Гипогимния.

- •5. Центрария («исландский мох»). 6. Эверния.

- •1. Анемоны. 2. Бегония. 3. Хризантемы.

- •4. Гладиолусы. 5. Тюльпаны. 6. Флоксы.

ФОТОСИНТЕЗ

В течение тысячелетий люди считали, что питается растение исключительно благодаря корням, поглощая с их помощью все необходимые вещества из почвы. Проверить эту точку зрения взялся в начале XVI в. голландский натуралист Ян ван Гельмонт. Он поставил простой опыт, который может при наличии известного терпения повторить каждый. Гельмонт взвесил землю в горшке и посадил туда побег ивы. В течение пяти лет он поливал деревце, а затем

высушил землю и взвесил её и растение. Ива весила более 75 кг, а вес земли изменился всего на несколько сот граммов! Вывод учёного был непреложен: растения получают питательные вещества прежде всего не из почвы, а... из воды. На два столетия в науке утвердилась теория "водного питания растений. Листья, по этой теории, лишь помогали растению испарять излишнюю влагу.

К самому неожиданному, но правильному

200

предположению — о воздушном питании растений — учёные пришли лишь к началу XIX в. (Хотя из воды и почвы растения, конечно, тоже получают питательные вещества. )

Важную роль в понимании этого процесса сыграло открытие, совершённое английским химиком Джозефом Пристли в 1771 г. Сделано оно было случайно. Как известно, стоит зажечь под стеклянным герметичным колпаком свечу или посадить туда живую мышь, как воздух становится непригоден ни для горения, ни для дыхания. Свеча гаснет, животное гибнет от удушья. Сегодня мы бы сказали, что в таком воздухе нет кислорода, зато много углекислого газа. Пристли искал способ очищения этого «испорченного» воздуха. Учёный подвергал его нагреву, охлаждению, но воздух не очищался. Пристли поместил под колпак с « испорченным » воздухом цветок в горшке. Он полагал, что растение также скоро погибнет. Но, вопреки ожиданию, растение чувствовало себя вполне хорошо. Пристли вновь посадил под колпак мышь. У мыши, сидящей вместе с растением, также не наблюдалось никаких признаков удушья.

Пристли сделал поразительный вывод: растения (как в опыте, так и в природе) очищают воздух и делают его пригодным для дыхания. Позднее выяснилось: для того чтобы растение «очищало воздух», необходим свет.

Десять лет спустя учёные поняли, что растение не просто превращает углекислый газ («испорченный воздух») в кислород. Углекислый газ необходим растениям для жизни, он служит для них настоящей пищей (вместе с водой и минеральными солями).

Надо сказать, что «питаться воздухом» совсем не легко. Ведь в воздухе всего 0, 03% углекислого газа. Чтобы вырастить один кубометр еловой древесины, растению надо «выкачать» углекислый газ из более чем миллиона кубометров воздуха.

Воздушное питание растений называется фотосинтезом. Кислород в процессе фотосинтеза выделяется в качестве побочного продукта.

Миллиарды лет назад в атмосфере Земли не было свободного кислорода. Если бы человек был перенесён туда с помощью «машины времени», он бы немедленно задохнулся. Весь кислород, которым дышат почти все живые существа нашей планеты, выделен растениями в процессе фотосинтеза. Фотосинтез сумел изменить весь облик нашей планеты!

80% кислорода выделяется морскими водорослями и только 20% — наземными растениями. Поэтому океан иногда называют «лёгкими планеты».

Но этого мало. Растения — настоящие фабрики органических веществ, работающие на солнечной энергии. Как это ни удивительно, но растительное происхождение имеют и органические вещества, из которых состоят организмы

Опыт Джозефа Пристли.

Мышь задыхается

под герметичным колпаком,

но остаётся жива, если под ним

находится зелёное растение.

животных, в том числе и наши с вами. Животные лишь преобразуют вещества, первоначально созданные растениями. Климент Тимирязев писал по этому поводу: «Человек вправе наравне с самим китайским императором величать себя сыном солнца». Итак, растения доносят до всех живых существ планеты энергию солнечных лучей. В этом заключается космическая роль фотосинтеза.

В «Путешествиях Гулливера» Джонатана Свифта рассказывается о Великой Академии в Лага-до, учёные которой были поглощены бессмысленными или невыполнимыми проектами. Один из них, в частности, искал способ извлекать из огурцов заключённые в них солнечные лучи.

С современной точки зрения проект этот вовсе не так безумен, как казалось современникам Свифта. Дрова, каменный уголь, нефть, горючий газ, торф — всё это «консервы» из солнечных лучей. Причём каменный уголь и нефть донесли до нас тепло лучей Солнца, дошедших до Земли десятки миллионов лет назад!

Химическое уравнение фотосинтеза выглядит следующим образом:

6СО2+6Н2О=С6(Н2О)6+6О2.

С языка химических формул это можно перевести примерно так:

Зелёный цвет травы и листьев — цвет хлорофилла. Это вещество играет в фотосинтезе главную роль. Процесс фотосинтеза многоступенчатый.

201

Он запускается, когда на молекулу хлорофилла попадает частица света (фотон). Но дальше фотосинтез может идти и в темноте — процесс всё равно не остановится. Точно так же, выстроив длинный ряд из костяшек домино, можно ударить по первой из них и со стороны смотреть, как падают остальные. (Правда, каждую секунду на молекулу хлорофилла падает не один фотон, а очень много. )

В процессе фотосинтеза учёные выделяют две фазы. Световая фаза идёт только на свету. Более длительная, темновая, в свете не нуждается.

Хлорофилл поглощает красные, синие и фиолетовые лучи, а зелёные лучи почти не поглощает, поэтому мы и видим лист зелёным. Кроме хлорофилла в тканях растений присутствуют

вещества, имеющие оранжевую и желтую окраску. Некоторые из них тоже поглощают свет (хотя и хуже, чем хлорофилл). Осенью хлорофилл в листьях деревьев разрушается (в нём содержатся ценные для растения азот и магний, которые невыгодно терять с листвой и которые переходят в другие органы растения) и оранжево-жёлтые краски становятся заметными.

А в морские глубины красные лучи проникают плохо, поэтому в тканях красных и бурых водорослей наряду с хлорофиллом есть и другие вещества, поглощающие свет. Но, если не считать некоторых бактерий, хлорофилл есть в клетках всех живых существ, способных к фотосинтезу.

РАСТЕНИЯ И ВОДА

Помните, о чём беседовали растения в рассказе Всеволода Гаршина «Атталеа принцепс»?

«— Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. — Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляют ваши слова, соседушка, — сказал пузатый кактус. — Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я всё-таки свеж и сочен.

— Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, — отвечала саговая пальма. — Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь.

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала».

Писатель верно заметил, как различна у растений потребность в воде — у одних она может быть в 80—90 раз больше, чем у других. И если бы растения могли в действительности обсуждать свои проблемы, одним из самых главных для них был бы вопрос о воде. Любое растение самое меньшее наполовину, а иногда и на 98% состоит из воды. Всего за один летний день подсолнечник «выпивает» 1—2 литра воды, а вековой дуб — более 600 литров.

Человек испаряет пот прежде всего для того, чтобы охладиться. Растению также необходимо охлаждение. Но значительная часть испаряемой влаги расходуется для другой цели. Только через увлажнённую поверхность растение может впитывать углекислый газ из воздуха, чтобы расти. Поневоле ему приходится постоянно испарять воду. Поэтому растения засушливых мест, где воды мало, растут так медленно.

Кстати, такие растения научились по-разному ограничивать свой водный рацион. Одни в ходе эволюции приобрели сочные мясистые стебли или листья (кактусы, алоэ), наполненные влагой, и испаряют её очень экономно. Их называют суккулентами. Полная противоположность им — склерофиты, жёсткие сухие растения (например, верблюжья колючка). Засуху они переносят в полузасушенном виде.

Происходит испарение в основном через устьица — «приспособления», очень остроумно созданные природой. Устьица расположены в основ-

Устьице: закрытое (вверху) и открытое.

202

ном на нижней стороне листьев (во избежание чрезмерного испарения). Устьице состоит из двух клеток полулунной формы (похожих на фасолину). Когда клетки эти наполнены влагой, они «надуваются», как два воздушных шарика, и сквозь широкую щель между ними хорошо испаряется влага. А когда воды становится меньше, клетки «вянут» — «воздушные шарики» становятся « полусдутыми », щель между ними исчезает. Испарение не идёт. Соответственно и углекислый газ не может поступать в ткани растения.

Справедливости ради надо сказать, что некоторые особенности работы устьиц ещё не вполне ясны биологам. Не совсем понятен, например, механизм, благодаря которому у большинства растений они закрываются в темноте.

На каждом квадратном миллиметре поверхности листа — несколько сотен устьиц, иногда даже тысяча, а у алоэ и кактусов — порой всего десятки. Через них растение дышит, получает углекислый газ.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Путешествуя по другим континентам и частям света (Африке, тропической Азии), европейцы невольно поражались обилию диковинных растений, неизвестных на их родине. Многим путешественникам захотелось иметь привлекательные «заморские» травы и деревья вблизи собственного дома. Они собирали или покупали их семена, клубни, луковицы и т. п., привозили в Европу и выращивали экзотические растения на своих усадьбах. В средние века развернулось даже «соревнование» между вельможами Франции, Испании, Италии, Англии и других стран — чей сад богаче заморскими диковинами. Так возникали собрания живых растений. Теперь их называют ботаническими садами. В наше время ботанические сады принадлежат научным учреждениям или музеям, и частных ботсадов осталось немного.

В России первые ботсады называли «аптекарскими огородами», потому что росли в них лекарственные растения. Первый такой «огород» был заложен в 1706 г. в Москве. Вот уже три века он радует посетителей своими богатыми коллекциями. Он стал основой ботсада Московского университета. Несколькими годами позже по приказу Петра I «аптекарский огород» был основан в Санкт-Петербурге. Сейчас на его базе работает самый главный в России Академический Ботанический институт с прекрасным ботаническим садом. К сожалению, до нашего времени не сохранились богатейшие частные ботсады в подмосковных усадьбах П. Демидова, А. Разумовского, созданные в XVIII в.

Каждый ботанический сад интересен по-своему. В одних — очень полная коллекция иноземных растений, в других — местной флоры, в третьих — лекарственных растений. Дендрариями (от греческого «дендрон» — дерево) называют живые коллекции исключительно деревьев и кустарников.

Ботсад — учреждение просветительское. Каждый любознательный человек может захотеть узнать, как выглядят живое кофейное дерево, чайный куст, банан, бамбук и т. п. Но ведь в

Индию из России, например, нельзя съездить на городском транспорте. Зайти в отапливаемые оранжереи ботанического сада, где всё это растёт, гораздо проще. А для студентов — биологов, агрономов, географов — живое растение не заменят никакие самые талантливые рисунки и фотографии.

Иногда в ботанический сад попадает одно-единственное семечко какого-нибудь редкостного растения. Умелые садовники его прорастят, постараются размножить, чтобы передать в другие ботсады или любителям. Здесь ведётся научная работа по выведению новых сортов. Регулярно проводятся распродажи семян, луковиц, черенков, саженцев плодовых и декоративных растений.

Особая забота — о вымирающих видах растений. Человек вырубает леса, распахивает степи, осушает болота и истребляет тем самым многие виды растений. В ботсадах стараются сохранить редкие растения, вернуть их в природу. Есть виды, не сохранившиеся нигде, кроме ботанических садов. Учёные называют ботсады «банками генофонда», т. к. здесь сохраняются созданные природой фонды растений.

Всемирной известностью пользуются Королевский ботанический сад Великобритании (он находится в Лондоне), ботсады Калькутты (Индия), штата Миссури (США), Упсальского университета в Швеции (в нём трудился знаменитый Карл Линней), Батуми (Грузия); Бейтензоргский ботсад (Индонезия), Никитский ботсад в Крыму.

Лучший ботсад России — Главный Ботанический сад Российской академии наук — находится в Москве, неподалёку от телецентра в Останкино. Его площадь весьма обширна — свыше 380 га. В огромной коллекции сада — одно из богатейших в мире собраний тропических орхидей.

Уникальный ботсад создан в России за Полярным кругом — в городе Кировске Мурманской области. Хорошие ботсады имеются в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Ставропо-

203

ле, некоторых других российских городах. В Сочинском дендрарии под открытым небом прекрасно растут пальмы, лавр, маслины, магнолии и другие деревья жарких стран.

ГЕРБАРИЙ

Для учебных и научных целей нередко нужно иметь в своём распоряжении растения и зимой, когда кругом лежит снег и зелёных растений нигде нет. Конечно, их можно выращивать в оранжереях, но это очень дорого. Поэтому зимой чаще всего приходится иметь дело не с живыми растениями, а с гербарием.

В русском языке слово «гербарий» имеет два значения. Во-первых, так называют особым образом высушенные растения, снабжённые этикетками. (Сорванный цветок, засушенный между книжными страницами, никак нельзя назвать «гербарием». ) Во-вторых, так называют учреждения, где хранят гербарий и работают с ним (раньше их называли «травохранилищами»). Слово «гербарий» (herbarium) происходит от латинского слова herba — «трава». В средние века в Европе так называли книги, в которых рассказывалось о лекарственных растениях. В России такие книги известны под названием «травники».

Трудно сказать, когда люди впервые стали собирать гербарии. Самый старинный гербарий, сохранившийся до наших дней, собран в начале XVI столетия. Он хранится в Риме. Столь же почтенный возраст имеют некоторые коллекции лекарственных растений, наклеенные на бумагу и переплетённые в тома большого формата. По-видимому, они служили справочниками для аптекарей — по ним собирали нужное медицинское сырьё. Такие гербарные коллекции хранятся и в нашей стране, в частности в Московском университете имени М. В. Ломоносова.

В XVII—XVIII вв. уже довольно часто гербарии собирали для научных целей. В экспедициях по изучению только что открытых земель нередко участвовали ботаники. Мирная профессия ботаника была связана с риском и опасностью. Учёные собирали гербарии « заморских » растений, незнакомых доселе европейцам. В составе экспедиции знаменитого мореплавателя Джеймса Кука в 1772—1775 гг. был ботаник Иоганн Форстер, собравший большой гербарий в Австралии и на островах Тихого и Индийского океанов. Он собрал экземпляры нескольких сотен новых видов и родов растений, ранее совершенно неизвестных науке. Приятно отметить, что сейчас часть этого замечательного гербария хранится в нашей стране — в Санкт-Петербурге и Москве. А первые достоверно известные сборы научных гербариев в России относятся к началу XVIII столетия, ко времени царствования Петра I, сделавшего весьма много для развития науки и техники в России.

С помощью гербария современные учёные получают массу научной информации. Гербарий для ботаников — такое же необходимое средство, как для химика — таблица Менделеева. Имея гербарий, можно узнать, как выглядят растения, обитающие в других странах и на других материках. По гербарным образцам описывают новые виды и разновидности растений. По гербарию можно установить, что росло на месте современных городов и промышленных предприятий. Гербарий поможет нанести на карту ареал (область распространения) данного растения.

Как делают гербарий? Осторожно выкопав с корнями травянистое растение (желательно с цветками и плодами), его отряхивают от почвы, расправляют, укладывают в стопку фильтровальной бумаги и затягивают в специальную гербарную сетку. Высушив растение, его наклеивают или пришивают на картон и снабжают этикеткой.

Точная и разборчивая этикетка — обязательная принадлежность гербария. До изобретения пишущей машинки (1867 г. ) ботаники снабжали гербарии этикетками, написанными от руки, зачастую неразборчиво. Дошло до того, что ботаникам XX в. пришлось выпустить специальную книгу с образцами почерка ботаников трёх последних столетий, чтобы разбирать написанные ими этикетки! На этикетке указывается название растения, место и время сбора, фамилия и имя сборщика и другие сведения. От дерева для гербария срезают цветущую или плодоносящую веточку.

Самым крупным и ценным гербарным собранием в настоящее время располагает Королевский ботанический сад на окраине Лондона. Его коллекции насчитывают около 6 млн. гербарных листов. Гербарии мирового значения с коллекциями, превышающими 1 млн. листов, име-

ОБЕЗЬЯНЫ — СБОРЩИКИ РАСТЕНИЙ

Учёные из ботанического сада Сингапура необычным способом сумели использовать гербарий для пополнения своей коллекции живых растений. Они обучили нескольких обезьян, показывая им образцы редких растений из гербария. После этого смышлёные животные в непролазных джунглях

разыскивали эти растения и приносили их или же их плоды ботаникам.

204

ются также более чем в двадцати городах мира. В России работает гербарий, входящий в пятёрку самых крупных гербарных хранилищ мира. Это гербарий академического Ботанического института им. В. Л. Комарова, расположенного в Санкт-Петербурге. Его фонды содержат более 5 млн. гербарных листов.

ВОДОРОСЛИ

Присев на берегу пруда или реки, вы можете полюбоваться белоснежными цветками кувшинки, послушать шелест рогоза и камыша в прибрежных зарослях. Поверхность прудов порой сплошь затягивает ряска. Но все эти растения, хотя они и обитают в воде или рядом с водой, — не водоросли.

Чаще всего водоросли — это микроскопические организмы, плавающие или «парящие» в толще вод, это скопления зеленоватых нитей, называемых тиной, это буроватый ил на дне водоёма, это слизистый налёт на погружённых в воду предметах.

Ошибочно представление о том, что водоросли живут только в воде. Очень много их в почве — в разных почвах их общая масса колеблется от полутонны до полутора тонн на гектар. Живут они и в воздушном океане (зелёную водоросль хлореллу можно найти, например, в каплях дождя).

Проще, наверное, сказать, где водорослей нет. Нет их в глубинах океана. В романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» рассказывается о том, как мощный электрический прожектор подводной лодки капитана Немо освещал море почти на километр перед собой. Французский фантаст, однако, ошибался. Осветить море на километр практически невозможно. Любой свет довольно быстро поглощается толщей воды. На глубину в 1 м проникает всего половина солнечных лучей, на глубину в 10 м — только пятая часть, на глубину в 100 м — всего 1% лучей. Около 97% объёма Мирового океана погружено в вечную тьму.

Герои «Маракотовой бездны» Артура Конан Дойля (повесть вышла в свет в 1929 г. ) «открыли» на дне океана на глубине 8 км заросли водорослей. Вот как они сообщали об этом: «В глубине океана растительность по преимуществу бледно-оливковая, и её плети и листья столь упруги, что наши драги чрезвычайно редко вытаскивают их. На этом основании наука пришла к убеждению, что на дне океана ничто не растёт».

Увы, описав подобное «открытие», Конан Дойль также допустил ошибку. А наука была совершенно права, придя к убеждению, что водорослей на больших глубинах нет. В темноте, как известно, растения обитать не могут. Поэтому так удивителен рекорд одной водоросли, которую нашли на глубине 269 м, хотя вода там ослабляла солнечный свет в 200 000 раз.

В период массового размножения одноклеточных водорослей в одном литре воды развивается до миллиарда их клеток! Вода окрашивается яркими красками — «цветёт». Цветение воды особенно часто вызывают перидинеи, диатомеи и синезелёные водоросли. В Библии рассказывается: «Вся вода, которая была в реке, превратилась в кровь. И рыбы, которые были в реке, погибли. Вода стала так скверно пахнуть, что египтяне не могли пить эту воду». И в наше время катастрофическое цветение воды часто приводит к массовой гибели рыбы.

Удивительный факт: если бы из океана можно было извлечь все растения и всех животных и взвесить их на неких огромных весах, то масса растений оказалась бы в 20 раз меньше массы животных.

Вот уж поистине «один с сошкой, а семеро (точнее, двадцать) с ложкой»! Нет ли здесь противоречия с законом экологической пирамиды? (О нём рассказано в статье «Цепи питания». ) Ведь, согласно этому непреложному закону (в очень приблизительной, конечно, формулировке), в природе всегда «десять с сошкой, а один с ложкой» (если считать по массе).

Оказывается, никакого противоречия нет. За год водоросли создают биомассу (около 0, 5 триллиона тонн в год), в 10 раз большую, чем та, которую создают животные. Так что закон экологической пирамиды строго соблюдается.

Некоторые водоросли могут размножаться даже на снегу в горах или в полярных областях, придавая снегу зелёную или красную окраску. Снежные поля Гренландии порой окрашиваются водорослями то в жёлтый, то в красный, то в зелёный цвет. Быть может, именно этому Гренландия обязана своим названием (в переводе — «зелёная страна»)?

Надо сказать, что «водоросль» — понятие очень широкое. К водорослям причисляют и некоторые безъядерные организмы (синезелёные водоросли), и ряд крупных групп царства растений. Это самые простые из растений, их тело не делится на корень, стебель и листья, хотя внешнее сходство водорослей с высшими растениями иногда имеется. Размножаются водоросли с помощью спор (см. ст. «Размножение»).

Ботаники насчитывают около 30 тыс. видов водорослей — от одноклеточных организмов до гигантов длиной в десятки метров. Как разобраться во всём этом многообразии?

К счастью для систематиков и изучающих ботанику, водоросли вполне естественно разделя-

205

ются на несколько хорошо различимых больших групп, которые называют отделами. Отличаются эти группы набором пигментов. Пигменты придают водорослям ту или иную окраску и служат для фотосинтеза.

Мы расскажем не обо всех, а лишь о важнейших отделах водорослей. О синезелёных водорослях рассказано в отдельной статье. О перидинеях, эвгленовых водорослях и некоторых зелёных водорослях (хламидомонаде и вольвоксе) рассказано в статье «Простейшие».

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ (БАГРЯНКИ)

Багрянки — древняя группа водорослей, появившаяся на Земле около 1 млрд. лет назад. Среди них есть и одноклеточные формы, и ажурные скопления тонких нитей, и красивые пластинчатые формы.

Красные водоросли, или багрянки (слева направо): порфира, родимения, филлофора.

Большинство из них окрашено в разные оттенки розового и малинового цветов. Почти все багрянки — обитатели морей, где встречаются порой на довольно больших для растительной

жизни глубинах — до 200 м. Красную окраску им придаёт пигмент фикоэритрин. Именно он позволяет им поглощать зелёные лучи солнечного света, проходящие сквозь водную толщу.

В некоторых странах багрянки широко используют в пищу как приправы и закуски. В Японии деликатесом считается блюдо под названием «нори» — рис или рыба, завёрнутые в высушенные красные водоросли. Багрянка порфира занимает первое место по ежегодному сбору на морских плантациях Японии, опережая ламинарию (морскую капусту). Её начали выращивать здесь ещё в XVII в. В США заготавливается большое количество порфиры — на 500 млн. долларов в год.

Но ещё большее значение для человека имеет получаемое из багрянок бесцветное студенистое вещество — агар-агар. Этот ценнейший природный продукт нужен везде, где требуется какому-нибудь раствору придать свойства студня. Биологи в лабораториях добавляют в агар питательные вещества и выращивают на нём бактерии и грибы. Он применяется в косметическом производстве, где его добавляют в мази, зубные пасты, кремы для рук. Но основное применение он находит в пищевой промышленности — для приготовления желе, суфле, пастилы, мармелада, мороженого и других продуктов. В мире каждый год производится 10 тыс. тонн агара. Половина всего получаемого в СНГ агара производится из черноморской багрянки филлофоры. Собранные водоросли вываривают и очищают полученный агар.

БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ

В бурых водорослях преобладают жёлтые и бурые пигменты (в том числе фукоксантин). К числу этих водорослей принадлежат самые крупные водоросли в мире, например тихоокеанский макроцистис, который достигает 60 м в длину, а каждые сутки вырастает на полметра. В зарослях макроцистиса находят защиту, пищу, место для размножения сотни видов животных. Чарлз Дарвин сравнивал его заросли с наземными тропическими лесами: «Если бы в какой-нибудь стране уничтожить леса, то не думаю, чтобы при этом погибло хотя бы приблизительно такое количество видов животных, как с уничтожением зарослей этой водоросли».

Уничтожение зарослей морских водорослей — такое дело вполне «по плечу» современному человеку. Правда, при этом он нанесёт огромный

ущерб прежде всего самому себе. Промышленный сбор в море бурой водоросли ламинарии, во всяком случае, приводил к быстрому сокращению поголовья промысловых рыб: они лишались своих мест питания и нереста.

Чаще всего бурые водоросли растут на глубине б—15 м, но встречаются и на глубинах до 100 м. Наиболее знаменито скопление бурых водорослей саргассумов посреди Атлантического океана. Это место так и называется — Саргассово море. Большинство крупных водорослей прикреплено ко дну водоёмов. В отличие от них саргассумы плавают, образуя у поверхности воды сплошные заросли. Эти заросли тянутся порой на многие километры. На плаву саргассумы удерживаются благодаря особым воздушным пузырькам.

Многие бурые водоросли имеют большое зна-

206

чение для человека. Более 300 лет люди добывают и используют морскую капусту (ламинарию). Вот каковы размеры ламинарий: у ламинарии японской длина до 15 м, у сахаристой ламинарии — до 3 м, ширина же их около 30 см.

В начале XVIII в. в Великобритании, Франции, Японии бурые водоросли сжигали в особых ямах, а золу промывали, выпаривали раствор и получали соду. Сода в больших количествах шла на производство мыла и стекла. Ещё в начале XIX в. в Шотландии в год сжигалось 100 тыс. тонн сухих водорослей.

В начале XIX в. был открыт более простой способ получения соды. О водорослях начали забывать, но в 1811 г. французский промышленник Бернар Куртуа получил из них вещество, которое при нагревании превращалось в пары «великолепного фиолетового цвета» (по словам самого автора этого открытия). Это был новый, ещё незнакомый людям химический элемент — йод, ныне всем известный как прекрасное дезинфицирующее средство. Бурые водоросли умеют накапливать в своём организме некоторые вещества, в том числе йод. Килограмм водорослей вбирает в себя йод из 100 тонн морской воды! Более 50 лет водоросли были единственным источником получения этого целебного вещества. В 1916 г. только в Японии из морской капусты было добыто 300 тонн кристаллического йода.

Между прочим, бурые водоросли поглощают из воды и такой металл, как золото. Добывать из них золото, правда, вряд ли возможно, но по его содержанию в водорослях можно разыскивать места золотых россыпей.

Некоторые бурые водоросли употребляют в пищу: сейчас известно более 50 видов съедобных бурых водорослей. В Японии морскую капусту издавна выращивают на специальных плантациях. Выращиванием этой и других водорослей здесь занята целая армия фермеров — около 150 тыс. человек. Японцы не только едят ламинарию в сыром виде, но и готовят из неё более трёхсот различных блюд: супы, гарниры к мясу и рыбе, салаты, соусы, лепёшки, даже сладости и напиток, похожий на чай.

Вот что писал о ламинарии в середине XVIII в. русский учёный, участник экспедиции Беринга

Бурые водоросли ламинарии.

Степан Крашенинников: «... есть ещё морская трава Яранга, которая около Лопатки вымётывается из моря и видом походит на усы китовые. Оную траву курилы мочат в студёной воде и пьют от великого резу». Жители Курильских островов верно подметили целебные качества морской капусты. Это очень полезный и богатый витаминами продукт. По сравнению с обычной капустой в ламинарии, например, вдвое больше фосфора, в 11 раз — магния, в 16 раз — железа, в 40 раз — натрия. Она помогает против атеросклероза. Любители животных добавляют её в корм собак, отчего собачья шерсть приобретает здоровый блеск.

Из бурых водорослей (ламинарии, макроцистиса) получают альгинаты, которые используются в тех же целях, что и агар-агар, получаемый из багрянок.

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ (ДИАТОМЕИ)

Диатомеи — одни из самых распространённых на Земле растений. Эти одноклеточные водоросли одинаково хорошо себя чувствуют в водах и снегах Арктики и Антарктики, в горячих (85° С) гейзерах Исландии, почти в любых пресных и солёных водоёмах.

Роль диатомей в природе очень велика. Количество выделяемого ими кислорода сравнимо, пожалуй, только с тем, которое выделяют все высшие растения земного шара. Диатомеи дают около половины всей органической массы океана и четверть всего живого вещества, производимого на планете.

Самые крупные из диатомей не превышают в длину 1, 5 мм, а большинство их в десятки и сотни раз меньше. Диатомей имеют твёрдый панцирь. Биолог Валериан Лункевич писал об этом: «Панцири сложены из чистейшего кремнезёма, из которого образуется и горный хрусталь, поэтому диатомей называют ещё крем-

207

незёмками. Панцири словно выточены из тонкого, играющего радугой стекла и разукрашены узорами».

Панцири могут походить на полумесяц, ромб, круг, многоугольник, булаву, гитару...

Панцирь состоит из двух половинок, надетых друг на друга, как крышка на коробку. За это диатомеи и получили своё название (от греческого «диатомос» — «разделённый пополам»).

При размножении диатомеи сталкиваются с очень необычной проблемой, незнакомой другим организмам. Клетка делится на две дочерние клетки. Однако «наследство», которое она им оставляет, неравноценное. Одной, более «счастливой» клетке, достанется «крышка» панциря, и её размеры будут точно такими же, как и у родительской клетки. А второй, «неудачливой наследнице», достанется более тесная «коробка» панциря. Эта клетка будет немного поменьше. Как будто бы ничего страшного не произошло. Но из поколения в поколение это небольшое различие будет стремительно нарастать. В конце концов размеры панциря могут сократиться в три раза! Дальнейшее уменьшение становится невозможным. Что же делать?

Диатомеи нашли простой выход из положения. Измельчав до предела, они сбрасывают ставшие тесными панцири и попарно сливаются. Образовавшаяся спора роста, как её называют, быстро растёт, а потом одевается новым панцирем. Для диатомей это половой процесс и одновременно — возвращение к прежней величине.

Панцири отмерших диатомей опускаются на дно водоёмов. В течение миллионов лет там накапливается порошок, называемый горной мукой, диатомитом, трепелом или инфузорной землёй. Для образования 1 куб. см порошка необходимо до 4, 6 млн. крошечных панцирей.

Этот порошок широко применяется для полировки, фильтрования, в производстве динамита. Динамит — не что иное, как нитроглицерин, стабилизированный (т. е. сделанный менее взрывоопасным) горной мукой.

Диатомовые водоросли.

ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ

Своё название зелёные водоросли получили за ярко-зелёную окраску. Хлорофилл в них преобладает над другими пигментами. По своему строению зелёные водоросли необычайно разнообразны.

О таких зелёных водорослях, как хламидомонада и вольвокс, рассказано в статье «Простейшие». Ещё одна широко известная зелёная водоросль — одноклеточная хлорелла. Впрочем, до того как в 1960 г. хлорелла облетела вокруг Земли на советском корабле-спутнике, она была известна только узкому кругу ботаников. После этого о ней заговорил весь мир. Широко обсуждалась возможность использования этой неприхотливой и быстро размножающейся водоросли во время космических полётов, где она могла бы выделять кислород для дыхания космонавтов, очищать использованную воду, служить им пищей. Однако пока такое применение хлореллы — дело будущего.

Сейчас хлореллу часто добавляют в корм для скота. Японские ботаники даже прозвали её «хлорельской свиньёй» за её питательные качества. С ней ставят разнообразные опыты.

Одна из самых удивительных групп зелёных водорослей — сифоновые водоросли. Внешне эти водоросли во многом похожи на многие другие зелёные водоросли или даже на высшие растения — у них есть «корешки» и «листики». Размер сифоновых обычно от 20 см до 1 м. А их необычность заключается в том, что состоят они... из единственной клетки. Правда, с множеством ядер. Иногда они образуют подводные заросли (например, водоросль каулерпа). В предыдущие геологические эпохи сифоновые водоросли были широко распространены в морях

Сифоновая водоросль каулерпа.

208

и океанах всего мира. Но в ходе эволюции это направление развития оказалось тупиковым. Сифоновые не выдержали соперничества с «магистральным путём» эволюции — развитием многоклеточных организмов — и стали слепой, тупиковой ветвью эволюционного древа.

ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

Одна из наиболее высокоразвитых групп водорослей — харовые — произошла, как считается, от зелёных водорослей около 400 млн. лет назад. Внешне харовые напоминают такие высшие растения, как хвощи. Обычная их длина около 30 см, а иногда далее до 2 м.

Харовые водоросли растут на дне прозрачных чистых вод, как правило пресных, образуя подобие густого дёрна. Они служат основным кормом для водоплавающих птиц. Там, где растут харовые, меньше комариных личинок (эти водоросли выделяют вредные для них вещества). Кроме того, они полезны тем, что смягчают жёсткую воду. Учёные используют их для проведения различных опытов.

ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ:

1. Улотрикс. 2. Нить улотрикса под микроскопом.

3. Кодиум. 4. У льва (морской салат).

5. Спирогира под микроскопом.

ЛИШАЙНИКИ

Во время долгих странствий древнееврейского народа по пустыне (они продолжались, согласно Библии, сорок лет) люди вначале сильно бедствовали от нехватки пищи. Но после месяца невзгод, проснувшись как-то утром, они обнаружили на земле непонятный налёт, похожий на крупу или иней. Впервые увидев его, люди удивлённо стали спрашивать друг у друга: «Манна?» (В переводе на русский — «Что это?») Манна (так и назвали этот налёт) оказалась съедобной, её мололи, толкли в ступах, варили в горшках или пекли из неё лепёшки. Все сорок лет странствий, говорится в книге Библии «Исход», каждое утро евреи собирали принесённую ветром или упавшую с неба манну, «небесный хлеб», что помогало им прокормиться в пустыне. (Отсюда и произошло выражение «манна небесная». )

Современные учёные считают, что речь идёт, вероятно, о комочках лишайника аспицилии съедобной (Aspicilia esculenta), которые называют лишайниковой манной. Обитает этот лишайник в пустынях, степях, засушливых горных областях. Серые или бурые комочки аспицилии переносит ветер на далёкие расстояния, они могут выпадать в виде лёгкого дождя, оседают в

низменных местах в виде наносов. Один этот лишайник, правда, никак не смог бы прокормить большое количество людей долгое время, но мог служить подспорьем в питании.

«Кочующая» аспицилия — наглядный пример того, что многие лишайники совершенно не нуждаются в почве как источнике пищи. Немного можно найти растений, которые до такой степени «оторвались от почвы», как лишайники. Воду они могут впитывать из тумана и росы, а азот некоторые лишайники усваивают прямо из воздуха (точнее, это делают поселяющиеся в организме лишайников бактерии).

Лишайники поселяются там, где не выживет никакое другое растение. Это — первопроходцы, пионеры растительности. «Выступит ли где из вод океана подводный утёс, — писал Климент Тимирязев, — оторвётся ли обломок скалы, обнажив свежий излом, выпашется ли валун, века пролежавший под землёй, — всегда, везде на голой, бесплодной поверхности первым появляется лишайник... Медленно, но упорно завоёвывает он каждую пядь земли и только по проторённому им пути появляются более сложные формы жизни». Лишайники находили в Ан-

209

Получение лишайника из гриба и водоросли (научный опыт).

Вверху: нити гриба оплетают клетку водоросли. Внизу: лишайник в разрезе.

Лишайники (слева направо): бородатый лишайник и кладония красноплодная.

тарктиде на 86-м градусе южной широты и на раскалённых камнях пустынь (в опытах они переносили 200-градусную жару). Они живут на таких малопригодных для жизни предметах, как застывшая вулканическая лава, кирпичи, бронзовые памятники, старинные пушки, фарфор, стекло.

Разрушая и разъедая горные породы, лишайники в прямом смысле слова создают почву для других растений. Наиболее неприхотливы накипные лишайники, напоминающие разноцветные корочки. Они настолько плотно врастают в скалы и горные породы, что их невозможно отделить, не повреждая. Некоторые лишайники продолжают фотосинтез при температурах до —35° С.

Растениями-сфинксами назвал лишайники Тимирязев. Лишь во второй половине XIX в. удалось учёным разгадать их главную тайну. Тимирязев назвал это открытие одним из «наиболее поразительных и неожиданных открытий биологической науки за четверть века».

Открытие заключалось в том, что лишайник состоит из двух совершенно разных организмов: гриба и водоросли. Учёным было давно известно, что в лишайниках имеются какие-то зелёные шарики, оплетённые нитями, похожими на нити грибницы. Но никто не предполагал, что эти шарики могут жить сами по себе.

В 1867 г. русские ботаники Андрей Фаминцын и Осип Баранецкий проделали несложный опыт. Они размельчили лишайник и положили его в банку с водой. Вскоре грибные нити сгнили, а зелёные шарики спокойно продолжали жить и размножаться. Они оказались обыкновенными одноклеточными водорослями.

В том же 1867 году немецкий ботаник Симон Швенденер повторил этот опыт и сделал смелый вывод о том, что лишайник представляет собой симбиоз (напомним, что слово «симбиоз» переводится как «совместная жизнь») гриба и водоросли. Вначале многие ботаники встретили это открытие насмешками, но со временем оно получило всеобщее признание.

Лишайники — не грибы и не водоросли, а самостоятельная группа растений, к которой принадлежит более 26 тыс. видов. Правда, современные учёные выделяют растения в одно царство, грибы — в другое, а синезелёные водоросли (которые тоже могут вместе с грибом составлять лишайник) относят к третьему царству (доядерных)! Так к какому же из царств отнести лишайники? Природа лишний раз показывает, что она сложнее любых придуманных человеком схем.

Швенденер сравнивал гриб с хозяином, а водоросль — с захваченным им рабом. Действительно, будущая «взаимопомощь» когда-то началась с прямого «нападения» гриба на водоросли. Гриб оплетал водоросли своими нитями и высасывал из них питательные вещества. Но

210

полностью уничтожать своих «пленниц» грибу было невыгодно — он сам терял при этом источник пищи. «Паразит» и «жертва» в ходе эволюции постепенно приспособились друг к другу. Гриб стал защищать водоросли от высыхания, поставлять им воду и минеральные соли. Постепенно образовался новый организм — лишайник.

Даже размножаться гриб и водоросль у большинства лишайников стали совместно, образуя множество «пылинок» (соредиев), в каждой из которых водоросль оплетена грибными нитями. Плодовые тела с этими «пылинками» зреют очень неспешно — порой по 5—10 лет. Лишайниковый гриб может размножаться и сам по себе, спорами, но в этом случае велик риск, что проросшие споры не сумеют найти себе подходящих «служанок»-водорослей.

Один из парадоксов лишайников заключается в том, что почти все входящие в их состав водоросли («рабы», «невольники») могут прекрасно жить и на свободе. «Рабство» мало изменило их природу. Другое дело — лишайниковые грибы («хозяева»). Они жить самостоятельно разучились. В природе их без водорослей не встретишь.

Общее достижение гриба и водоросли, объединившихся в лишайник, заключается в том, что вместе они проникли в такие места, где по отдельности не смогли бы жить.

Кстати говоря, в лабораториях лишайник упорно не желает выживать. После многих неудач учёным удалось лишь в течение полугода выращивать лишайник «в неволе». Удивительно «свободолюбиво» это изобретение природы, основанное на «рабстве»!

Как уже было сказано, «разобрать лишайник на части» просто. А вот «собрать его обратно»... Это оказалось очень сложной задачей. В опытах гриб и водоросль не проявляли ни малейшего желания объединяться и вскоре гриб погибал. Всё же в 1980 г. американские ботаники сумели соединить водоросль и гриб, выращенный из споры. В своей победе учёные убедились, когда обнаружили особые лишайниковые вещества, которые ни гриб, ни водоросль поодиночке не создают.

Кстати говоря, лишайниковые вещества (прежде их не совсем точно называли лишайниковыми кислотами) — одна из примечательных особенностей лишайников. Эти вещества помогают им, в частности, разъедать твёрдые горные породы. Сказочный вид тайге придаёт бородатый лишайник, или уснея (Usnea barbata). Его «борода» вырастает порой до 7—8 м в длину. Получаемая из неё усниновая кислота убивает бактерии, помогает заживлению ран. Отвары различных лишайников известны в народной медицине как взбадривающее и противовоспалительное средство. Лишайники используют при изготовлении пудры, духов, душистых сортов мыла. Из них получают лакмус, без которого не обходится ни одна химическая лаборатория.

Но наибольшее значение для человека имеют лишайники тундры. Здесь они покрывают огромные пространства. Карл Линней говорил, что на лишайнике зиждется благосостояние всей Лапландии (севера Скандинавского полуострова). Он имел в виду ягель, или «олений мох» (Cladonia rangiferina), и центрарию, или «исландский мох» (Centraria islandica).

В течение долгих зимних месяцев эти лишайники — единственный корм северных оленей (они составляют и 70% их годового рациона). А олень даёт жителям тундры всё — и пищу, и одежду, и кров, и средство передвижения. Олени добывают лишайники из-под снега, разрывая его копытами.

Выносливость лишайников поражает воображение. Но есть у них и слабая, уязвимая сторона. Листопадные деревья ежегодно обновляют листву и вместе с ней избавляются от части накопившихся вредных веществ. Лишайники такой возможности лишены: вредные вещества накапливаются в их организме и в конце концов губят их. Поэтому лишайники совершенно не переносят загрязнения воздуха.

Леса, по которым несколько веков назад бродил легендарный разбойник Робин Гуд (и даже европейские леса начала XIX в. ), очень мало походили на леса современной промышленной Европы. Стволы деревьев в них были покрыты сплошным лишайниковым ковром.

В городских парках лишайников почти нет. Чем дальше от города — тем больше в лесах лишайников, тем они разнообразнее. По наличию тех или иных лишайников можно определять степень загрязнённости воздуха.

В окрестностях английской столицы, например, с 1880 по 1970 г. постепенно исчезло около 130 видов лишайников. С 1980 г. число лишайников на стволах деревьев в парках Лондона и его окрестностей вновь увеличилось. Произошло это потому, что за предыдущее десятилетие удалось вдвое понизить концентрацию сернистого газа в атмосфере Лондона.

САМЫЕ ДОЛГОЖИВУЩИЕ?

Растут все лишайники необычайно медленно. А медленнее всего — накипные лишайники. Например, альпийский лишайник умбиликария цилиндрическая (Umbilicaria cylindrica) за 200 лет вырастает всего на миллиметр!

Зато и живут они, может быть, дольше всех других живых существ. Чтобы узнать возраст лишайника, надо измерить скорость его роста и размер, а затем подсчитать их соотношение. В Арктике были найдены экземпляры лишайника ризокарпона географического (Rhizocarpon geographicum), возраст которых — 4, 5 тыс. лет. А в 1981 г. было установлено, что возраст некоторых антарктических лишайников — как минимум 10 тыс. лет. Пожалуй, лишайники могут поспорить в долголетии с секвойей гигантской и сосной долговечной, у которых возраст самых старых особей — «всего» 3—5 тыс. лет.

Между прочим, благодаря лишайникам учёные установили возраст знаменитых гигантских каменных изваяний на острове Пасхи. Измерив по фотографиям, насколько выросли за полвека поселившиеся на статуях лишайники, учёные вычислили их возраст (более 400 лет). Значит, изваяния воздвигнуты более четырёх столетий назад.

211

Хотя в лишайнике недостаточно белков, и поэтому летом оленям обязательно надо подкрепляться сочной

травой, но без лишайников олени гибнут от кишечных болезней. Сохранять здоровье оленям помогают всё те же лишайниковые вещества.

ЛИШАЙНИКИ: