- •1. Глухари. 2. Дикуша. 3. Тетерева.

- •1. Фазан обыкновенный. 2. Итагин. 3. Коклас.

- •1. Пуговчатоголовые краксы, или древесные куры (слева самка). 2. Цесарка. 3. Дикий индюк.

- •1. Банкивские куры. 2. Леггорны. 3. Гамбургские куры.

- •4. Голошейка чёрная. 5. Гудан. 6. Бойцовые куры.

- •7. Плимутроки. 8. Кохинхины. 9. Феникс.

- •10. Брама светлая. 11. Биандоты золотистые.

- •1. Рыжехвостый чёрный какаду. 2. Розовый какаду. 3. Желтохохлый какаду.

- •1. Пара зелёно-красных попугаев (слева самец).

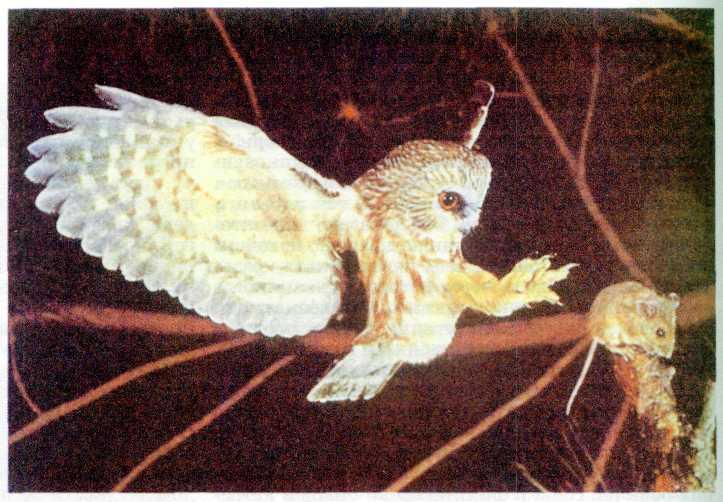

- •1. Сипуха. 2. Сипуха в полёте. 3. Воробьиный сычик.

- •4. Ушастая сова и кричащие на неё синицы.

- •5. Ястребиная сова. 6. Неясыть серая (рыжая и серая

1. Рыжехвостый чёрный какаду. 2. Розовый какаду. 3. Желтохохлый какаду.

способен перекусить двухмиллиметровую железную проволоку. Благодаря этому ара легко раскусывают твёрдые косточки плодов.

В индейских селениях живут обычно разные приручённые животные и среди них попугаи ара. Перед праздниками индейцы вырывают у ара их красивые перья для собственных украшений. Но возмещают птицам нанесённый ущерб, украшая попугаев цветными бантиками и лентами. Польза от ара и другая: не хуже сторожевых псов громкими хриплыми криками предупреждают жителей, когда незнакомые люди приближаются к деревне.

Очень популярны у любителей птиц волнистые попугайчики. Родина их — Австралия. 140 лет назад их впервые привезли в Европу и с той поры успешно, миллионами, здесь разводят. Эти попугайчики часто продаются в зоомагазинах — вы их, конечно, видели. А тому, кто захочет поселить у себя дома волнистых попугайчиков, несколько советов лишними не будут.

Их лучше всего содержать парами или в большом количестве, но не в одиночестве: очень скучают. Некоторые любители пытаются развеселить одиночек куклами или зеркалами, в которых они могли бы видеть себя и потому находиться словно бы в обществе других попугаев. Но это мало помогает.

Итак, выбираем самца и самку. У первого кожистое основание надклювья — восковица — синеватая, у самки — коричневая. У совсем молодого попугайчика — розоватая, немного позднее голубеет. Клетка должна быть не меньше таких размеров: 70X40X40 см. По узким сторонам клетки — два гнездовых ящичка размером 12X12X25 см, с одним отверстием, диаметр его — 4 см. Пол клетки присыпан немного опилками.

Кормить надо просяной смесью, очищенным овсом или тем, что предложат для попугаев в зоомагазине. Свежий листовой салат и рубленые

536

1. Пара зелёно-красных попугаев (слева самец).

2. Висячие попугаи. 3. Калита. 4. Розелла.

5. Корелла. 6. Ожереловый попугай. 7. Жако.

8. Синелобый амазонский попугай.

9. Кеа; на заднем плане — кеа, напавший на овцу.

10. Какапо.

Попугаи лори.

1. Красный ара.

2. Сине-жёлтый ара.

3. Гиацинтовый ара.

КАКАПО, ИЛИ СОВИНЫЙ ПОПУГАЙ

Какапо — попугай, разучившийся летать. Может лишь немного, метров сорок, планировать сверху вниз, с какого-либо возвышения на землю. Крылья у него есть, но мышцы, приводящие их в движение, слишком слабы для полёта. Кости тяжёлые, без воздушных полостей, которые положено иметь летающим птицам.

Образ жизни какапо соответствует совиному: ночной. Пешком по тропинкам, им же проложенным, в поздних сумерках выходит этот попугай — оливковый, ростом с курицу — из укрытия, где спал днём. Идёт несмело, крадётся, как кошка, от куста к кусту. Найдёт сочный лист папоротника — ест его. Ягодами, мхами, грибами тоже кормится.

В горных влажных лесах Южного острова Новой Зеландии уцелели немногие какапо. Лисы, горностаи, хорьки и куницы, крысы, кошки, собаки и прочие четвероногие, завезённые людьми на родину какапо, где миллионы лет не было, кроме летучих мышей, никаких зверей, грозят уничтожить последних оставшихся в живых этих попугаев. Их уцелело всего около шестидесяти. Поэтому правительство Новой Зеландии распорядилось переселить некоторых какапо на небольшой уединённый остров, где, как полагают, они будут в большей безопасности. Очень большой потерей для любителей природы стало бы полное вымирание какапо. Он, кроме всего прочего, интересен тем, что это самый тяжёлый и крупный попугай в мире. Рост — до 60 см, а весит до 3 килограммов!

овощи должны быть если не всегда, то возможно чаще. Полезно немного подсолить пищу и добавить в неё мелко истолчённую яичную скорлупу или глицерофосфат кальция. Весной и летом кладут в клетку зелёные веточки ивы, берёзы и других деревьев с почками и листьями. Поилка с чистой водой обязательна, хотя волнистые попугайчики и не очень много пьют.

Волнистых попугайчиков можно научить произносить слова. Говорят они с щебечущим «акцентом», скороговоркой. Произношение не такое чёткое, как у больших попугаев.

Жако, или серый попугай, — вот знаменитый говорун! Он серый с красным хвостом. Родина его — тропические леса Западной и Центральной

538

Африки. Больше ста слов и оборотов речи может выучить жако. Иные слова и фразы произносит очень кстати и, казалось бы, со смыслом, например: «Доброе утро» и «До свидания»; «Алло», когда звонит телефон. У жако абсолютный слух, мелодии запоминает быстро и может тут же их повторить.

Амазоны (они родом из тропической Америки) говорят немногим хуже жако. Их земляк — попугай-монах — тоже неплохой говорун, но для науки более интересен другим: он строит большие общественные гнёзда, похожие внешне, при известном воображении, на монастырские башни либо на стог сена, что более точно. Попугаи сообща сооружают из ветвей башню с «амбразурами» внизу. Это входы в гнездовые камеры. У каждой семьи своя квартира в общем доме, диаметр которого — до одного, а иногда и до трёх метров!

В Африке живут неразлучники. «Один погибнет — второй умрёт от тоски»: такое преувеличенное мнение о супружеской верности этих попугаев определило их название. Они действительно очень привязаны друг к другу, но не настолько... У неразлучников тоже известное тяготение к обществу: поселяются в коллективных гнёздах ткачиков, в термитниках или под крышами домов в гнёздах ласточек. Веточки, травинки для гнёзд некоторые виды переносят весьма оригинальным способом: втыкают их в оперение спины и так летят с грузом за плечами!

Учёные, исследовав внимательно перовое одеяние неразлучников, нашли в его свойствах «дополнительную прочность». После этого было введено в научный обиход совершенно неожиданное понятие: «транспортное оперение самолётов».

А вот лорикулюсы, или висячие попугаи, когда носят материал для гнезда, втыкают его в оперение не только спины, но и груди, и шеи. Спят лорикулюсы, как летучие мыши, повиснув на суку вниз головой, и держатся за ветку вверху нередко только одной ногой. 10 видов лорикулюсов живут в странах Южной Азии.

ПТИЦЫ-НОСОРОГИ

Прячась от змей, обезьян и хищных птиц, птицы-носороги, когда насиживают... замуровывают себя вместе с яйцами в дуплах!

Собственно, замуровывается только самка. Самец кормит её, а позднее и птенцов, через отверстие, которое специально для этого оставлено. Прежде считалось, что самец своими собственными усилиями обеспечивает самке это заточение и что она без его помощи снова выйти на свободу не сможет. Новые наблюдения доказали, что, найдя подходящее по размерам дупло, самка забирается в него и изнутри замазывает вход сырой землёй, помётом, мякотью плодов, часто смешивая всё это со слюной. Самец лишь приносит ей необходимый материал или немного подмазывает снаружи.

Три-четыре недели самки птиц-носорогов насиживают от 2 до 5 яиц. Те, что питаются фруктами, — обычно это крупные птицы-носороги — три-четыре месяца не выхо-

ДОЛОГ ЛИ ВЕК ПОПУГАЯ?

Принято считать, что крупные попугаи могут прожить в неволе несколько сот лет, передаваясь в семье своих хозяев из поколения в поколение. Это, конечно, преувеличение. Но в мире птиц век попугая очень долгий, едва ли не рекордный. 80 лет прожил в Лондонском зоопарке какаду Кокки, а попал он туда уже взрослой птицей. А для волнистых попугайчиков наибольшая продолжительность жизни составляет 29 лет.

ГОВОРЯЩИЕ ПОПУГАИ

Способность попугаев воспроизводить человеческую речь общеизвестна. Самый лучший говорун среди них — жако. Одному жако удалось выучить без малого 800 слов английского языка! Далеко не всегда попугай говорит «как попка», не осознавая смысла произнесённых слов. Исследователям удалось выучить жако правильно называть десятки предметов, просить их, определять их цвет, форму, считать до 6. При этом попугай мог пересчитывать и незнакомые предметы.

Вот что рассказывает об одном говорящем жако Альфред Брэм:

«Когда кто-нибудь стучал в дверь, жако кричал громко и явственно, как человек: «Войдите, войдите! Приказывайте, я ваш покорный слуга. Я рад, что имею честь...» Раскусывая или разламывая что-либо в своей клетке, он приговаривал: «Не кусай, перестань! Что ты наделал!» Он звонил в колокольчик, привешенный к его клетке, спрашивал и отвечал: «Кто звонит? Кто звонит? — Попочка». Завидя собаку, он кричал: «Вот собачка, вот хорошенькая собачка, очень хорошенькая собачка!» Затем свистел собаке, подзывая; затем спрашивал: «Как говорит собачка?» — и сам себе в ответ лаял по-собачьи. Когда накрывали стол, жако кричал: «Пойдёмте обедать! Да иди же обедать!» У хозяина жако была перепёлка; когда она весною первый раз крикнула своё «пить-полоть», попугай живо обернулся к ней и воскликнул: "Браво, попочка, браво!"»

После смерти своего хозяина в 1853 г. попугай сильно затосковал и стал болеть. В 1854 г. он умер, повторяя грустным голосом: «Попочка болен, бедный попочка болен...»

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ПОПУГАЯ

Два попугая постоянно «дежурят» в цехе одной венгерской фабрики, производящей сильный яд — синильную кислоту. Стоит птицам почувствовать в воздухе хотя бы небольшое количество яда, как своими криками и тревожным поведением они сообщают об этом рабочим.

539

Самец птицы-носорога, кормящий замурованную в гнезде самку.

дят из добровольного заточения, кормятся приношениями самца.

Самки, когда сидят в дупле, линяют. Самцы кормят их обильно: приносят в глотке (зоба у них нет, зато пищевод очень растяжимый) сразу несколько десятков плодов — например, инжира. Самки к концу «заключения» очень полнеют; самцы, напротив, худеют, истощая себя заботами о пропитании замурованной семьи.

Самые мелкие из птиц-носорогов — токо. В Африке их 13 видов, и все кормятся только насекомыми. Когда птенцы токо немного подрастут, самец не поспевает и наловить вдоволь добычи, и принести её. Словом, долго содержать свою семью один не может. Поэтому его самка вынуждена недели через 2—3 после вылупления птенцов покинуть уютное дупло и помогать самцу кормить их. После того как она взломает глиняную стенку, закрывающую вход в дупло, первым делом родители приносят детям (или одному птенцу у некоторых видов токо) необходимый материал, и птенцы сами себя замуровывают, чтобы в безопасности досидеть 2 недели, оставшиеся до вылета из гнезда.

В семействе птиц-носорогов лишь самки рогатых воронов (их два вида, и оба обитают в Африке) не замуровываются, и живут эти птицы на земле, а не на деревьях. Они чёрные, у одного вида голубое «лицо», у другого — красное; есть у них красный горловой мешок, который основательно раздувается, когда рогатый ворон кричит.

Рогатые вороны — обычные обитатели саванны. Охотятся на насекомых, особенно много саранчи поедают, ловят и ящериц, мелких грызунов, даже змей. Впрочем, и другие птицы-носороги неплохо расправляются со змеями. Увидят змею — криком сзывают сородичей, окружают её, рвут клювами ядовитую свою добычу, защищаясь от змеиных укусов крыльями, как щитами.

Рогатые вороны размножаются в период дождей, как и все птицы-носороги, обитающие в сухих местах. В брачный период слышатся басовитые крики рогатых воронов, напоминающие отдалённый львиный рёв.

Гнёзда у рогатых воронов в основном — в дуплах баобабов. Там, где они растут, много водится этих птиц. Их самки откладывают 2 яйца и насиживают их месяц. Вышедшие из яиц птенцы ещё три месяца не покидают гнездо. Всё это время взрослые птицы их кормят. И ещё месяцев девять после того как уже летать научатся, птенцы живут с родителями.

Все птицы-носороги обитают в Старом Свете, их около 50 разных видов. Это птицы лесные, кроме рогатых воронов. Размером они с дрозда, самые крупные — с ворону или немного больше, рогатые вороны — с индюшку. Голова, горло, клюв нередко раскрашены ярко: синие, красные. Почти у всех на клюве — пористые роговые наросты, похожие на рога; отсюда и название этих птиц.

Только у шлемоносной птицы-носорога наросты на клюве не пористые, а массивные, сплошь заполненные роговым веществом. У прочих её сородичей клюв со странными структурными излишествами, однако довольно лёгкий. У шлемоносной птицы-носорога клюв изрядно тяжёл: весит вместе с черепом до 320 г, лишь вдесятеро меньше, чем сама птица, носящая его, видимо, с трудом.

Прежде шлемоносных птиц-носорогов много было в Малакке, на Суматре и Калимантане. Привезённые отсюда в Европу их массивные клювы продавали в средневековье как слоновую кость. Разные поделки из них стоили недёшево.

540

СОВЫ

Совы происхождения древнего. На заре кайнозойской эры, 50 млн. лет назад, когда впервые пышно расцвели на земле цветы, а звери в изобилии наполнили освобождённые от динозавров леса и степи, совы уже летали тёмными ночами над Северной Америкой. С той поры эти птицы мало изменились. Это доказано палеонтологическими данными, а также довольно похожим внешним видом сов на всех континентах, разъединённых океанами, через которые совы никогда не перелетают. Значит, такими, как сейчас, они были ещё до того, как широкие моря и проливы разделили современные материки и острова.

Прежде систематики объединяли сов в один отряд с орлами, соколами, ястребами — словом, с дневными хищными птицами. Но чем больше изучали сов, тем яснее становилось: сходство здесь только внешнее. Его определил общий образ жизни — хищничество. Итак, искать близких родичей совы и филина среди орлов и ястребов бесперспективно. Доказательств вполне достаточно. Взглянем на гнездо совы (или филина). Как, из чего она его строит? Собственно, никак не строит. Если есть готовое воронье, подходящее по размерам и местоположению, — займёт, немного подправит. За новой, свежей подстилкой, за ветками для ремонта далеко летать не будет. Нет гнезда чужого — вытопчет самка филина или совы ямку в земле и 2—3, а то и 5 белых яиц без всякой мягкой или жёсткой «подкладки» в ней насиживает. В такой же ямке и белая сова больше месяца согревает в прохладные дни и ночи полярного лета полдюжины своих яиц. В дупле на голой древесине, в норе на сырой земле, на камнях в расщелине скалы или где-нибудь под крышей сарая (а сычи — и в скирде) неплохо устраиваются совы со своим потомством. Только болотная сова сооружает примитивно устроенное гнездо на земле.

Дневные хищные птицы гнездостроительством в такой мере не пренебрегают, только настоящие соколы — исключение, подобное совам. Любят ли купаться дневные хищные птицы? Грифы — да. Когда представляется возможность после зловонных трапез. Орланы и скопы волей-неволей совершают омовения, ныряя за добычей. Но в общем у дневных хищников регулярные купания не в обычае. У сов порядок иной: купаются и в воде, и даже в песке, когда воды нет. Мелкий тёплый дождь — благодатный душ для них! Позабыв обо всём, долго кружатся в воздухе под дождём, распушась и развернув веером хвосты.

Яйца у сов белые, с блестящей скорлупой. Новорождённые совята одеты пухом, но слепые и глухие. Птенцы орлиных, взломав скорлупу яиц, с любопытством рассматривают мир чёрными глазками. С первого дня слышат. Совята же открывают глаза и начинают слышать через неделю после вылупления, и скоро они меняют

первородный пух на мезоптиль — мягкие пёрышки, нечто среднее между пухом и пером. Это уникальное произведение природы: кроме сов, ни у кого его нет. Ястреб и сокол, ощипав добычу, рвут её на мелкие части, затем берут в клюв и держат над птенцами, а те быстро, со знанием дела хватают подношения. У сов кормлению птенцов предшествует особая обязательная процедура: всем, что предназначено в пищу совёнку, сова прикасается сначала к его голове, к углам рта. Только тогда её птенец, точно очнувшись, реагирует на то, чего давно ждал, проголодавшись, и хватает предлагаемое.

Наконец, глаз совиный. Уж это око! Круглое, глядящее пристально, не мигая. Какие сокровенные тайны скрыты в этой лупоглазой голове? Из-за глазастости своей, невозмутимого философского спокойствия, с которым взирает сова на мир, она прослыла ещё у древних греков символом мудрости и познания. В мультфильмах и сказках она весьма впечатляюще крутит глазами-шарами, производя необходимый драматический эффект. Но живая, реальная сова крутить глазами не может: слишком прочно соединены они с черепом. Да и глаз совиный вовсе не круглый. Лишь снаружи, в обрамлении век, кажется таким. Если вскрыть окружающие глаз ткани и вынуть его целиком из совиной головы, окажется, что это частично окостеневшая укороченная трубка, сзади более широкая. Бинокль, короткая подзорная труба — вот с чем можно сравнить этот телескопический глаз! Угол зрения каждого совиного глаза — 160 градусов. Но когда ей этого мало, сова поворачивает голову вбок и, не свернув шеи, даже назад: в горизонтальной плоскости на 180 градусов, а в вертикальной — на все 270 градусов от обычного положения! Тёмной ночью сова видит неподвижную мышь при освещении всего в 0,000002 люкса! Если и в 46 тыс. раз будет светлее, все другие птицы (кроме, может быть, козодоя) мышь не заметят. Трудно вообразить, как мала доля света, достаточная сове для того, чтобы с успехом охотиться. В ясный полдень под Москвой, например, солнце освещает землю с силой в 100 тыс. люксов. В некоторых книгах до сих пор пишут, будто совы днём плохо или ничего не видят. Видят. Не хуже, а иные ещё и лучше человека. Американский орнитолог Р. Питерсон отмечает такую особенность совиных глаз: «Совы — единственные птицы, которые, мигая, опускают верхнее веко, что придаёт им странное сходство с человеком. Однако, засыпая, они поднимают нижнее веко, как все птицы».

Опыты доказали: у животных есть врождённая инстинктивная схема распознавания типичных признаков как природных врагов, так и друзей (собратьев по стае, родителей, детей). Без

541

СОВА — ГУСИНАЯ ЗАЩИТНИЦА

Порой путешественник в тундре бывает озадачен открывшимся его глазам необычным зрелищем. В центре колонии гусей располагается гнездо белой полярной совы. Оказывается, гуси намеренно селятся рядом с гнездом хищника. Сова защищает их от песцов, которых не подпускает к своему гнезду ближе чем на две сотни метров.

Сова не охотится возле своего гнезда, и поэтому потомству живущих рядом гусей она не опасна. Более того, по свидетельству биолога Вадима Назарова, «по мере того как гусята подрастают, мамаша начинает выводить их на прогулку, и, случается, выводок переходит черту, за которой начинается охотничья территория совы. Но сова-покровительница всё равно на выводки «своих» гусят не нападает». Видимо, совместная жизнь с гусями приносит какую-то пользу и совам. «Надо сказать, — пишет далее В. Назаров, — что крупные гусиные колонии могут существовать и без покровительства сов. Но каждая такая колония, прежде чем она достигнет такой величины и плотности, при которой ей никто уже не страшен, проходит «совиную» стадию».

ЕЩЁ О СОВИНОМ ЗРЕНИИ

Легенда о дневной слепоте сов, вероятно, обязана своим происхождением не совсем обычному поведению большинства из них в дневное время. Днём совы обычно сидят на крупных деревьях, как две капли воды похожие на коричневые сучки. Пока сова не убедится, что обнаружена, она останется неподвижной — иначе засуетятся и зашумят мелкие птицы, могут заинтересоваться и иные, более крупные, чем сова, и опасные для неё хищники. А видит сова и днём и ночью прекрасно — хотя цвет различает слабо. Есть у её зрения и ещё один недостаток — дальнозоркость. Рядом с собой сова почти ничего не видит, и в неволе, чтобы схватить брошенный рядом с ней кусок, часто отскакивает назад, разглядывает, а уж потом берёт.

Сова хватает мышь.

врождённого, хотя бы приблизительного знания, кого ловить, чем кормиться, тоже не проживёшь, когда, неопытный, первый раз выйдешь на охоту без сопровождения и ценных указаний взрослых. Закреплённая в наследственности пищевая схема помогает молодым совам сделать правильный выбор в этом опасном положении. Схема очень проста, учитывает в поведении и форме жертвы лишь основные, наиболее характерные черты. Каждая сова, даже выращенная человеком и никогда не видевшая других сов, с рождения знает облик своих жертв и получает понятие о том, что мышь, которую надо хватать, — это шуршащее, бегущее на коротких ножках тело, а птица — тело яйцевидное, с крыльями и хвостом. Движется оно или не движется, шуршит или не шуршит — не имеет значения. Ведь совы охотятся ночью, когда мыши тоже не спят — бегают, а значит, шуршат. Птицы же спят — не бегают и не шуршат. Сделав соответствующие муляжи, учёные без труда заставили сову схватить подделки — шуршащую, бегающую на ножках, и неподвижную яйцевидную с крыльями и хвостом. Неподвижную на ножках и яйцевидную без хвоста, которых тоже ей предлагали, сова не брала. Какой тонкий у сов слух, продемонстрировал один сыч, который к тому же был слепым. Он слышал совершенно неуловимый нашим ухом «шум» медленно сгибаемых пальцев, смещение мышц и сухожилий! Совы слышат, как ползёт по стене таракан. Их ухо — в 50 раз более чувствительный «прибор», чем наше. Широкое совиное «лицо» — лицевой диск — тончайший звукоулавливатель, по сравнению с которым ушная раковина человека — грубая поделка. Даже среди шума и треска сова может так настроить этот свой «локатор», что услышит мышиное шуршание. Из всех птиц только у совы есть своего рода ушные раковины — кожные валики вокруг уха, на которых растут особые твёрдые перья. Торчащие над головой «уши» филина — своего рода украшения и к слуху отношения не имеют. Бесшумная, как тень, появляется сова на фоне серого неба. Не слышно ни взмахов крыльев, ни шелеста перьев. Невольно вздрогнешь, когда она вдруг возникает над тобой. В её мягком оперении природой предусмотрены разные хитрые глушители звуков, и поэтому бесплотным призраком летает сова в ночи.

542

По весне совы много кричат. Голоса иных тоскливы, монотонны. У других — даже мелодичны. Филины, как известно, раздувая горло, жутко ухают — «вуоо». Далеко слышно. Выбрав место для гнёзд, зазывают самок. Те отвечают «ху-хуу». Накричавшись не без успеха — самка прибыла — филин «танцует» перед ней. Семеня, ходит, плотно прижав перья. Оттого фигура его делается стройной, тонкой и длинноногой. Мохноногий сыч кричит весенними вечерами и ночами скороговоркой «ку-ку-ку». У него каждое лето новая подруга. Самец серой неясыти голос подаёт мало: прежняя самка обычно возвращается к старому гнездовью, особенно и звать её не надо. Когда год на корма урожайный и грызунов наплодилось много, у сов семьи многодетные. Иные по два раза в лето гнездятся, сипухи даже и зимой! В голодные годы не все совы размножаются, яиц мало в гнёздах.

Почти все совы насиживают с первого яйца (как только его отложит самка, сразу и насиживает). Оттого птенцы у них разновозрастные. Одни уже вылетать собираются, другие едва оперились, а третьи только из яиц вывелись. У полярной совы, что водится у нас в тундре, старшие птенцы появляются на свет в конце июня, а младшие — в июле. У филина разница в возрасте между птенцами — примерно 3—7 дней. Большой биологический смысл заключён в этой разновеликости птенцов. Родителям трудно было бы прокормить всех птенцов сразу, если бы они вывелись в один день и дружно начали просить есть. Совы выкармливают детей как бы в несколько этапов. Например, самка полярной совы насиживает вначале. Затем, как появятся на свет первые птенцы, улетает вместе с самцом на охоту, причём улетает далеко, за 5—10 км от гнезда. Яйца, отложенные позднее, согревают старшие птенцы. Мать сменяет их на короткие промежутки времени, насиживает урывками. А когда младшие выведутся, старшие защищают их, отпугивая некрупных врагов. Когда совята сидят, тесно прижавшись друг к другу, их заметить очень трудно. Вот как известный немецкий орнитолог, профессор Оскар Хейнрот, описывает эту их неприметность: «Гнездо болотных сов выглядит издали как белая кегля. Голова старшего птенца образует вершину; остальные — один меньше другого — прижимаются к нему со всех сторон. В сплошном комке пуха их сначала даже и не разберёшь. В целом гнездо похоже на заплесневелую торфяную глыбу».

Из гнёзд совята вылезают рано, через несколько недель после того, как вылупились из яиц. Ещё летать не умеют, а уже пошли, отправились, кто скоком, кто порханием, осваивать окрестности. Встретит их кто большой — распластаются на земле, крылья раскинут, голову вывернут, клювами щёлкают. Пугают. Не встретится никто, не поймает, не убьёт — заберутся в куст, забьются в кочки, между камнями, а то и

Совята.

в дупло спрячутся. Лезут, цепляясь когтями, крыльями. Родители их не бросают: найдут — кормят.

Теперь познакомимся с некоторыми совами и филинами поближе.

Вот серая неясыть — обычная в Центральной России сова. Самец и самка живут в единобрачии, годами сохраняя верность друг другу. Весной после разлуки (а могут и зиму не расставаться, кочуя вместе по лесам) летят туда, где и прежде были их гнёзда. И вот кричат тихими ночами, чтобы найти друг друга: он — «ху-ху-хуу. она — «кьюит», или «кью-викк» — кому как слышится. Во всевозможных лесах, парках, садах Европы, Азии и северо-запада Африки эти совы истребляют несметное множество мышей, полёвок, крыс — легионы мелких грызунов! Человеку большая польза от серых неясытей, впрочем, как и от всех сов. Съедят они, конечно, и певчую птицу, и голубя, если попадутся им в когти, лягушку, ящерицу, насекомое, даже дождевого червя и рыбу, но мышевидные грызуны — главное, чем они кормятся. Гнездятся эти совы в дуплах деревьев, в брошенных гнёздах хищных птиц и ворон, под крышами старых построек. В гнезде — 3—5 белоснежных яиц. Серые неясыти — совы не большие и не маленькие, средние, размах крыльев — до метра. Бывают и в самом деле серые (с пестринами), но и рыже-бурые встречаются (разные цветовые оттенки). На территории бывшего СССР серые неясыти обитают по всей Европейской России (кроме её севера), на востоке — до Западной Сибири включительно, а также в Беларуси, Прибалтике, на Украине и на Кавказе.

543

Сова может поворачивать голову на 180 градусов в горизонтальной и на 270 — в вертикальной плоскости.

Длиннохвостая и бородатая неясыти в Европейской России живут севернее серой, а за Уралом — по всей Сибири. Обе крупнее серой: размах крыльев до 1 м 20 см у длиннохвостой, до 1,5 м у бородатой. У первой хвост длинный, полосатый, у второй — под клювом чёрное пятно и «борода». Большие обе птицы: можно их и с филином спутать. Но нет у них «ушей», так хорошо вам знакомых по картинкам. Хотя из ночных хищных птиц «уши» есть не только у филина.

...Хлеба обступили пыльную дорогу. Летний полдень, жарко. Из зелёного лога, что в низинке, поднялась ширококрылая птица, тихо полетела над полем и вдруг упала в хлеба на неосторожную мышь. Это болотная сова. Живёт она не только на болотах, но и в степи, горах, в пустыне, на лугах, в тундре, в перелесках. Птица открытых пространств, с огромным ареалом: Европа, Азия (до Ирана на юге), обе Америки. Единственная из сов, обитающих на территории бывшего СССР, строит гнёзда (на земле из сухой травы); на мышей охотится ночью и днём (обычно до полудня), а также вечером. По весне самец болотной совы, облетая владения, кричит «бу-бу-бу» (иным слышится «вуд-вуд-вуд») и хлопает крыльями. Отрывистое «киев» — крик тревоги и предупреждения.

Не только болотная сова охотится днём. Длиннохвостая птица, снизу рябая, как ястреб, однажды на Московском ипподроме перед всей почтенной публикой на трибунах буквально с ясного неба упала на беговую дорожку и унесла воробья. Ястребиная сова! Профессор В.Е. Флинт так описывает её приметы: «Полёт быстрый с

чередованием взмахов и скольжения, напоминает соколиный. Малоосторожна и заметна, часто садится на вершины деревьев или на телеграфные столбы. Голос — соколиное "ки-ки-ки" и своеобразное "уль-уль-уль"». «Ушей» у ястребиной совы нет, а полёт более шумный, чем у всех сов. Ареал узкой, но длинной полосой тянется по зонам таёжных лесов Америки, Европы и Азии.

В тех же хвойных лесах, за исключением Америки, живёт воробьиный сычик. Он в общем-то скрытен. Но иногда, когда днём охотится, любит присесть где-нибудь на видном суку. Самец воробьиного сычика кричит тихими ночами тоскливо «дьюу-дьюу». Бывает, как с вечера начнёт, так до утра и кричит. Унылые крики — не призыв к подруге, покинувшей его в одиночестве. Самка годами с ним. Даже зимой кочуют по лесам вместе. У них общие на двоих кладовые в дуплах, в расщелинах между камнями с предварительно заготовленными запасами пищи. Два других сыча, мохноногий и домовый, крупнее воробьиного сычика. Первый живёт там же, где воробьиный, и в хвойных лесах Канады и США. Второй — в Европе и Азии, южнее Оки, Уральских гор и Байкала.

О филине немного уже рассказывалось, добавим ещё кое-что. Размеры его весьма солидные: полутораметровый размах крыльев, а сам в длину — около 70 см. От мышонка до зайца, от синицы до тетерева — всех готов съесть. Даже ежа не спасают колючки от длинных когтей филина. В тайге и степи, местами и в пустыне, на равнинах и в горах охотится он. Но встретиться с филином — задача для человека непростая: мало осталось этих птиц. Беречь их надо.

На севере, в тундрах вокруг всего Северного Ледовитого океана, роль филина отведена природой большой, почти с него ростом, белой, или полярной, сове. Впрочем, выведя птенцов, полярные совы откочёвывают в лесотундру и южнее — в тайгу. Гнездится же полярная сова обычно на невысоких бугорках. Ямку небольшую выроет — вот и гнездо, даже ничего ни мягкого, ни жёсткого в неё не положит. В начале июня отложит в своё примитивное гнездо с полдюжины яиц и насиживает их. На охоту улетает довольно далеко, и добыча у неё, как и у филина, самая разная — от мала до велика, даже небольших гусей — казарок — удаётся ей поймать.

Знаете ли вы украинские ночи? После всем известного вопроса описывать их не требуется: он пробуждает верные воспоминания. Книжные или пережитые — не важно. Итак, украинская ночь во всей своей воспетой великим Гоголем красе. И в этой ночи — свист! Печальный и

544

СОВЫ: