- •Фламинго

- •Розовый фламинго.

- •Серебристая чайка в полёте.

- •Розовые чайки.

- •Млекопитающие (звери)

- •Яйцекладущие звери

- •Вымершие звери:

- •Ехидна.

- •Сумчатые

- •Как опоссум «играет опоссума»

- •Коала с детёнышем.

- •Броненосцы

- •Верблюды

- •Дромадёр (одногорбый верблюд).

- •Бобр обыкновенный.

- •Бобровая хатка.

- •Нутрия (семейство нутриевых).

- •Дикобразы

- •Дикобраз с детёнышами.

- •Гладкошёрстные и ангорская (внизу) домашние морские свинки.

- •Капибары

- •Чёрная крыса (вверху) и серая крыса (пасюк).

- •Дельфины и киты

- •«Убийцы китов»

- •Нарвал.

- •Амазонская иния.

- •Горбатый кит.

- •Гренландский кит.

- •Паразиты китов

Сумчатые

Когда-то животные из отряда сумчатых обитали по всему миру — палеонтолог Жорж Кювье находил их ископаемые останки под мостовыми парижских улиц. Ныне из примерно 250 видов сумчатых 180 обитает в Австралии, а для 72 видов (65 — опоссумов и 7 — сумчатых крыс)

559

родиной является Центральная и Южная Америка. Один из живущих там видов опоссумов так размножился, что проник даже на территорию Северной Америки, и теперь зверьки этого вида, где бы они ни жили, несправедливо называются североамериканскими опоссумами.

Главное отличие сумчатых от всех остальных млекопитающих — особенности развития зародышей. Сначала зародыш развивается в теле матери. Но питательных веществ от неё почти не получает, и когда все запасы яйцевой клетки исчерпываются, ему «приходится» родиться. Беременность у сумчатых рекордно короткая — у североамериканского опоссума, например, всего 13 дней, а иногда только 8 дней (у кенгуру — около 40 дней). На свет появляется крохотное существо, которое иначе как зародышем не назовёшь.

Долгое время таких зародышей находили уже в выводковой сумке — особом кармане на брюхе у самок сумчатых животных. Детёныши обычно висели на соске, не выпуская его изо рта. Кончик соска сильно набухает, и снять с него зародыша, не порвав ему рот, очень трудно. Намертво прикреплённые к соскам зародыши кенгуру даже стали причиной появления легенды о том, что детёныши у сумчатых просто отпочковываются от соска, как «дочерние» гидры от тела «матери».

В XIX в. утвердилось мнение, что после родов самка губами берёт детёнышей и кладёт их в сумку. Но истина оказалась самой невероятной. В 1920 г. было установлено, что крохотные зародыши сами, без всякой помощи со стороны матери, разыскивают сумку. И это при том, что у опоссума, например, они весят всего одну шестую грамма, а на чайной ложке их умещается более 20!

Новорождённый появляется на свет глухим, у него ещё не открылись глаза, зато ноздри большие и обоняние превосходное. Задние лапы у зародыша ещё «в проекте», зато есть передние с острыми коготками на каждом пальчике. Сразу же после рождения зародыш начинает разыскивать сумку с помощью обоняния. Цепляясь коготками за шерсть, извиваясь всем телом, он упорно ползёт вверх по материнскому животу и беспрерывно вертит головой с широко открытым

Как опоссум «играет опоссума»

Натуралист Одюбон рассказывал, что происходит, если фермер застигает опоссума в своём птичнике «на месте преступления». «Ярость побуждает фермера кинуться и топтать животное ногами. Опоссум, чувствуя своё бессилие, свёртывается клубком. Чем больше свирепствует поселянин, тем меньше признаков жизни подаёт животное. Наконец, оно лежит, открыв пасть, с вывалившимся языком, помутившимися глазами... «Ну, должно быть, издох», — думает поселянин. Но он только «играет опоссума» и, едва уйдёт враг, вскакивает и убегает в лес...»

Бернгард Гржимек писал: «Какой-то мальчишка однажды подобрал на дороге мёртвого опоссума. Неся его за хвост и размахивая из стороны в сторону, он забавлялся с находкой часа два, пока, наконец, перелезая через забор, не заметил, что «мёртвое» животное старается ухватиться лапами за забор». Слава опоссума как беззастенчивого очковтирателя даже стала причиной появления в США выражения «играть опоссума» в смысле «притворяться, обманывать».

Самка опоссума с детёнышами.

Бандикут.

560

Мурашеед (сумчатый муравьед).

ртом, но при этом так крепко держится, что стряхнуть его не удаётся. Видимо, руководствуясь обонянием, новорождённый сразу же выбирает правильное направление и прямиком добирается до сумки. Случается ему и уклониться в сторону, но убедившись, что оттуда сумкой не пахнет, он возвращается и упорно ищет, пока не найдёт то, что ему нужно. Больше всего новорождённый похож на червячка, но энергия из него бьёт ключом. Если вернуть его из сумки в исходное положение, он вновь отправится на поиски и разыщет-таки сумку. На это у детёнышей сумчатых уходит (у разных видов) от 2 минут до получаса. Мать никак не помогает своему чаду. Она просто полулежит на спине или на боку и терпеливо ждёт окончания «одиссеи» новорождённого.

Оказавшись в сумке, зародыш так же упорно ищет сосок, а найдя его, мгновенно хватает ртом и сразу успокаивается. Куда девается его бешеная энергия? Теперь ему не приходится тратить никаких усилий, чтобы держаться за сосок. Только когда детёныш вырастет, он сможет выплюнуть сосок из своего уже большого рта. Малышу не приходится даже сосать молоко. Мать сама впрыскивает молоко ему в рот.

Интересно, что у некоторых видов бывает больше зародышей, чем сосков. Например, у сумчатой кошки 6 сосков, а зародышей может быть до 24. Естественно, что только те, кто первыми доберутся до сосков, сохранят жизнь и получат шанс стать взрослыми.

У кенгуру детёныш впервые рискует вылезти из сумки и прогу-

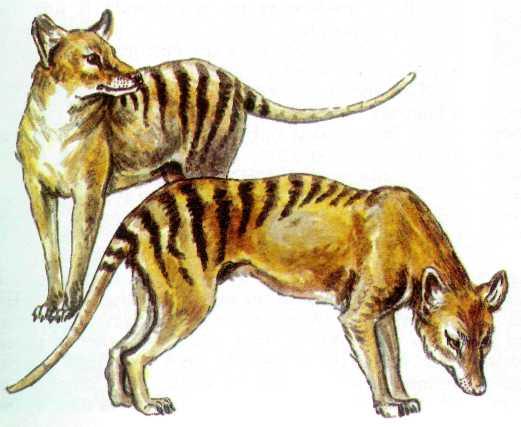

Сумчатые волки.

СУМЧАТЫЙ ВОЛК

Сумчатый волк, или тасманийский тигр (второе название он получил за поперечные полосы на спине), был самым крупным хищным сумчатым австралийского континента. К моменту появления в Австралии европейцев он сохранился лишь на острове Тасмания. Длина его тела вместе с хвостом достигала 180 см. Сумчатый волк был похож на собаку, но имел и неожиданное сходство с кенгуру: в случае опасности мог прыгать, встав на задние лапы.

На людей сумчатый волк никогда не нападал. Зато с собаками расправлялся безжалостно. Проворством хищник не отличался. Выйдя на охоту, неторопливо трусил по равнине, пока не натыкался на достойную добычу, зато был способен бежать без устали много часов подряд, пока жертва не выбьется из сил.

Вначале тасманийскому тигру повезло. Его обнаружили довольно поздно — лишь в 1824 г. Правда, обнаружив, тотчас же начали истреблять. Особенно старались фермеры, опасавшиеся за судьбу своих драгоценных овец. Казалось, судьба животных и так решена, однако правительству Австралии темпы истребления хищников показались недостаточными, и в 1888 г. оно объявило премию за каждого убитого волка. Всего таких премий было выплачено 2268, и последняя из них — в 1909 г. Только в 1938 г. правительство Австралии спохватилось, и был издан закон о строгой охране сумчатого волка. За его убийство назначался крупный штраф — в 20 раз больше прежней премии. Но было уже поздно.

Считается, что последний сумчатый волк погиб 7 сентября 1936 г. в одном тасманийском зоопарке. Правда, и позднее, вплоть до 1982 г., продолжали поступать сообщения о встречах с «тасманийским тигром» в глухих уголках острова. То натуралисты замечали его следы и клочки шерсти, то случайные свидетели видели его полосатую шкуру, промелькнувшую ночью в свете фар автомобиля. Но большинство зоологов склоняется к тому, что тасманийского тигра больше не существует.

561

КОАЛА

Коала (сумчатые медведи) — самые очаровательные представители австралийской фауны, похожие на больших плюшевых мишек. Это ночные животные. День они проводят, сидя неподвижно на дереве, обхватив ствол передними лапами.

С наступлением темноты зверьки оживляются, приводят в порядок свою шубку и приступают к трапезе. Единственная пища этих флегматичных созданий — молодые побеги некоторых эвкалиптов. Даже сильнодействующие вещества и яды, которые содержатся в эвкалиптах, коала научились использовать себе на пользу. К примеру, когда жара становится нестерпимой, зверьки перебираются на те виды эвкалиптов, листья которых содержат жаропонижающие вещества.

Можно только диву даваться, как коала приспособились жить на столь строгой и непитательной диете! Чтобы быть сытыми, им в сутки нужно съесть не менее 1 кг листьев. Переваривать растительную пищу им помогают микробы, живущие в их слепой кишке. Для такого небольшого зверя, как коала, она имеет гигантские размеры: 2,5 м в длину. Коала ведёт малоподвижный образ жизни, и расход энергии у него невелик. (Не случайно первые европейцы, познакомившиеся с ними, называли их австралийскими ленивцами.) Только поэтому ему и удаётся прокормить свой организм. И всё равно никаких жировых запасов в его организме практически не бывает.

На языке коренных жителей Австралии «коала» означает «никогда не пьющий воды». Необходимую влагу зверёк получает из зелёных листьев.

К счастью для коалы, белые переселенцы обратили на него внимание не сразу. Затем его начали истреблять ради красивого меха. Охота не представляла особой трудности: это была стрельба с близкого расстояния по неподвижным мишеням. В 1924 г. из Австралии было экспортировано более 2 млн. шкурок коалы. Лишь в конце 20-х гг., когда коала оказались на грани исчезновения, охота была запрещена.

Сейчас в Австралии имеется несколько заповедников, и зверьков уже развелось столько, что их теперь расселяют в местах, где они когда-то жили. Коала легко приручаются и бывают очень привязаны к своим хозяевам, только содержать их даже в Австралии трудно — ведь не у каждого дома растут необходимые им эвкалипты. Вот почему они так редко попадают в зоопарки других стран.

ляться вокруг матери только через полгода после рождения. При первом же намёке на опасность ныряет обратно. А окончательно покидает сумку ещё через пару месяцев. Чтобы сумка выдержала тяжесть подросшего детёныша, в скелете сумчатых имеются особые укрепляющие её опорные кости. По ним учёные легко определяют скелеты ископаемых сумчатых.

Долгое время европейцы не подозревали о существовании сумчатых животных. Поэтому, как пишет натуралист Бернгард Гржимек, когда в 1500 г. «из недавно открытой Бразилии в Испанию привезли самку опоссума с детёнышами в набрюшной сумке, это вызвало здесь подлинную сенсацию. Даже правившие в то вре-