- •Кролик.

- •Кролики

- •Ластоногие

- •Гренландские тюлени: 1. Белёк. 2. Серка. 3. Взрослый тюлень.

- •Морские котики

- •Морской слон с детёнышем.

- •Ленивцы

- •Гигантский ленивец.

- •Летучие мыши

- •Шерстокрыл (отряд шерстокрылы). Он так же овладел воздушной стихией, как и рукокрылые, но его летательная перепонка иного происхождения, чем у них, и ему доступен лишь парящий полёт.

- •Летучие мыши-рыболовы

- •Индийский коротконосый крылан.

- •Морская корова

- •Стеллерова корова.

- •Муравьеды

- •Ежиха с ежатами.

- •Землеройка с выводком детёнышей.

- •Выхухоль

- •Выхухоль.

- •Носороги

- •Дикий осёл.

- •Чепрачный тапир с детёнышем.

- •Бегемоты

- •Бегемоты.

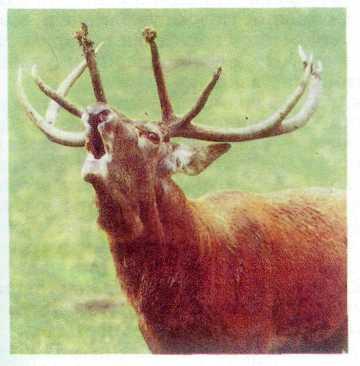

- •Трубящий благородный олень.

- •Спящий жираф.

- •На рисунке хорошо видно, как отростки рогов одного оленя входят в развилки рогов другого, поэтому животные не могут причинить друг другу вред.

- •Домашние овцы

- •Бородавочник.

- •Бабирусса.

- •Буйвол и цапля.

Бегемоты.

На оленей иногда охотятся только ради пантов. Из них изготавливают ценные лекарственные препараты (например, пантокрин), стимулирующие нервную систему. Особенно ценятся панты обитающего у нас на Дальнем Востоке и сейчас расселённого по другим районам пятнистого оленя — одного из самых красивых оленей, а также маралов и изюбрей. В России издавна существуют хозяйства пантового оленеводства, где оленей содержат на вольном выпасе в огороженных участках леса. Панты срезают у живых животных, а затем оленей возвращают в вольеры.

Благородный олень — типичный представитель настоящих оленей. Когда-то он был широко распространён в Евразии, Северной Африке и Северной Америке. Вполне естественно, что олени, долго живущие в полной изоляции, постепенно меняли свой облик. Сейчас зоологи выделяют 15 —18 подвидов благородного оленя, внешне сильно отличающихся друг от друга. Каждый подвид имеет своё название. Широкой известностью пользуются европейский и кавказский; живущий в Средней Азии бухарский, или тугайный; сибирский марал, дальневосточный изюбрь, североамериканские вапити. Благородные олени встречаются в лесах и кустарниках:

610

Трубящий благородный олень.

от южных границ тайги на севере до субтропических лесов на юге, а в горах — от альпийских лугов у вершин до плодородных долин у подножия гор.

Европейский благородный олень — крупное животное. В сравнении с ним бухарский — крошка. Его рост в холке всего 55—60 см! К пище благородные олени неприхотливы. Едят всё — от древесной коры до лишайников и побегов сосны. Но там, где природа богата кормами, предпочитают свежую зелень, жёлуди, буковые орешки, каштаны, семена липы, лещину, дикие груши и яблоки, грибы. Охотно эти олени посещают солонцы. Расселению оленей на север препятствуют скудость кормов, обилие снега. Когда глубина снежного покрова достигает 50—70 см, олень бедствует: ему трудно передвигаться и ещё труднее находить пищу.

Живут олени небольшими стадами по 3—6 голов, состоящими из взрослой самки и её разновозрастного потомства. Зимой образуются более крупные смешанные стада, куда допускаются и самцы. В брачный период возникают гаремы из самца и 3—20 самок. В это время самцы на зорях ревут, высоко подняв голову и закинув назад рога. Роют копытами землю, вытаптывают небольшие площадки-точки, ломают ветви деревьев, трутся рогами о стволы, валяются в грязи...

Когда появляется соперник, начинается бой. Впрочем, дело может ограничиться демонстрацией своих рогов и собственных сил. Когда встречаются равные соперники, бой становится бессмыс-

Используется и более гуманный способ решить, кто из претендентов имеет больше прав на «прекрасную даму». В этом случае оба соперника начинают старательно испражняться и при этом вертят своими коротенькими хвостиками, как пропеллерами, широким веером разбрызгивая помёт. Соревнующиеся каким-то образом определяют, кто это делает лучше, и считают его победителем.

Когда победитель определяется, он может приступить к сватовству. Жених, чтобы понравиться своей избраннице, демонстрирует, как превосходно он разбрызгивает свой помёт. Если кавалер понравился невесте, она даёт ему возможность убедиться, что и сама не лыком шита и тоже умеет производить такие манипуляции. Такой ответ оценивается как согласие — и брак считается заключённым.

Спустя год после свадьбы, почувствовав приближение родов, самка отделяется от стада и ищет укромный уголок, где было бы удобно её малышу в первые часы его жизни. Чаще всего такое место выбирается в том же водоёме на более мелководном участке. Малыш рождается под водой и тотчас всплывает на поверхность, а мать подцепляет его головой, чтобы барахтающийся в воде малыш не переутомился. Новорождённый весит 40—50 кг. Матери обожают своих малышей, но для того, чтобы покормить их, на берег не выходят. Обед для малыша — сложная проблема. Чтобы глотнуть молочка, он должен нырнуть и разыскать материнские соски. Процедуры эти несложны, беда только в том, что младенец способен пробыть под водой всего 20 секунд.

Каждое стадо бегемотов владеет определённой территорией, которую метит своим помётом и где прокладывает тропы, нередко глубокие, как траншеи. Самцы самоотверженно её защищают. Кормиться животные начинают после заката. Пасутся порознь и, чтобы насытиться, проходят несколько километров, возвращаясь домой на заре. Им годится любая трава, даже выжженная в сухой сезон солнцем и, кроме бегемотов, никому в пищу не пригодная, так что конкурентов ни среди диких животных, ни среди домашних у них нет. Чтобы насытиться, бегемотам нужно 50 кг травы. Учитывая их рост, это совсем немного, но животные не голодают. У них прекрасно работающая пищеварительная система, способная переваривать опилки. Их желудок разбит на 14 отделов, функционирующих как самостоятельные бродильные чаны, где трудятся крохотные поварята — особые микроорганизмы, способные переваривать клетчатку. На хороших харчах «поварята» быстро плодятся и способны выполнять большую работу. Пищевые массы, пропущенные через желудок, поступают вместе с «поварятами», являющимися для бегемота главным источником белков, в длинный кишечник, где перевариваются, и здесь же всё ценное всасывается в кровь. Единственный дефект этой системы состоит в том, что в желудке вырабатывается много ненужных и даже вредных газообразных отходов. Если бы газы, как и у других животных, удалялись через кишечник, раздутое газами брюхо, как большой поплавок, не позволило бы бегемотам погружаться в воду. Чтобы выпустить эти газы через рот, бегемоты зевают. К счастью, газообразные отходы не имеют запаха, поэтому посетители зоопарков, подолгу толпящиеся у бассейна бегемотов в надежде дождаться, когда он зевнёт, чтобы полюбоваться зубами, даже не догадываются, зачем он это делает.

Разбрызгиванием помёта бегемоты занимаются не только во время свадеб, поэтому их пастбища обильно удобряются, а в не менее хорошо удобренных реках полно рыбы. Трудно сказать, почему первобытные люди вместе с собакой и быком не одомашнили и бегемотов. С ними не было бы никаких хлопот: не нужно ни кормить, ни даже культивировать пастбища, а в результате — груда мяса. Да какого мяса! Это прекрасный диетический продукт, по вкусу напоминающий телятину и не содержащий ни капли жира.

Только одна черта в характере бегемотов могла бы помешать одомашниванию «речной лошади»: уж больно они свирепы и, случается, топят лодки, нападают на неосторожных прохожих, убивая или нанося ужасные раны. Африканские львы доставляют людям меньше неприятностей, чем травоядные бегемоты. Но известно, что быки бодаются, а ведь их всё-таки приручили.

611

ЖИРАФЫ

Жирафы — животные-рекордсмены. Они самые высокие существа из ныне живущих на Земле. Рост старых самцов может превышать 6 метров! У них длинные ноги и длиннющая шея, хотя шейных позвонков, как и у всех зверей, всего 7, а на шее грациозно покачивается непропорционально маленькая голова, увенчанная двумя (изредка тремя или пятью) небольшими рожками, покрытыми волосами. Голову украшают добродушно глядящие карие глаза и подвижные узкие уши. Шерсть короткая. По светло-жёлтому фону разбросаны тёмные пятна причудливой формы.

Гигантский рост животных и их необычный вид издавна привлекали внимание людей. За 1,5 тыс. лет до н. э. египтяне уже содержали их в неволе. Это было нетрудно организовать, т. к. в те времена жирафы ещё обитали в Северной Африке. Позже этих животных стали завозить в Рим. Там их сочли помесью между длинношеими верблюдами и пятнистыми леопардами. С лёгкой руки учёных Рима, кличку верблюдолеопард закрепили за жирафами в качестве их официального научного названия. Так зоологи их до сих пор и называют (по латыни).

Жирафы легко переносят жизнь в неволе, но обзавестись ими доступно не каждому зоопарку, ведь ни на поезде, ни на грузовике их не перевезёшь. Жирафы не проходят под железнодорожными и другими мостами и сразу же запутаются в паутине проводов на улицах наших городов. Легче всего они попадают в портовые города, куда их доставляют пароходы. В нашей стране долгие годы не было ни одного жирафа, пока пару красавцев не завезли в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Здесь они стали регулярно давать приплод, а юных животных, пока они ещё не стали гигантами, отправляли в другие города.

Дикие жирафы обитают в Африке в полузасушливой саванне с достаточным количеством деревьев. Животные питаются исключительно древесными листьями и молодыми ветками. При их росте щипать траву несподручно. Излюбленный корм жирафов — акации. Это низкорослые деревья. Жирафы в первую очередь объедают их сверху. У них длинный, до полуметра, язык и цепкие губы. Орудуя ими, животные ловко обрывают колючие ветви, подравнивая их сверху, как опытные садоводы, подстригающие кроны деревьев. В отличие от слонов, которые, обламывая ветви, серьёзно повреждают лес, жирафы никакого вреда акациям не наносят. После их обработки деревья не растут