- •1. Гремучая змея. 2. Коралловый аспид. 3. Песчаная эфа. 4. Щитомордник. 5. Морская змея голубой ластохвост. 6. Обыкновенный уж.

- •1. Очковая змея. 2. Куфия. 3. Капская гадюка. 4. Гюрза.

- •1. Длинные пальцы цапли позволяют ей, бродя в воде, не проваливаться в ил.

- •1. Рыжая цапля. 2. Серая цапля у гнезда. 3. Большая белая цапля. 4. Колпица. 5. Священный ибис,

- •6. Кваква. 7. Египетская цапля. 8. Чёрный аист. 9. Молотоглав. 10. Марабу. 11. Китоглав.

- •1. Обыкновенная сорока. 2. Серая ворона похищает яйцо у певчего дрозда. 3. Ворон. 4. Галка. 5. Грач.

- •1. Райская птица. 2. Шестипёрая лофорина. 3. Двувымпеловая райская птица. 4. Королевская райская птица. 5. Чудная райская птица.

1. Обыкновенная сорока. 2. Серая ворона похищает яйцо у певчего дрозда. 3. Ворон. 4. Галка. 5. Грач.

460

насекомыми, зимой в отдельных районах в ее рационе преобладают грызуны. Нападает сорока и на мелких птичек, расклёвывает яйца и поедает птенцов. Однако в большинстве случаев вред, наносимый сорокой, не так уж велик по сравнению с пользой, которую она приносит, истребляя вредителей.

СОЙКИ. Сойка выделяется в «чёрном семействе» врановых красотой пёстрого оперения. Это очень смышлёная, подвижная и крикливая лесная птица. Завидев человека или хищного зверя, она всегда поднимает шум, и её громкие крики «гээ-гээ-гээ» разносятся по лесу.

На открытых пространствах сойка летает медленно и тяжело. В лесу же она ловко перелетает с ветки на ветку, с дерева на дерево, лавируя между ними. По земле передвигается прыжками.

Натуралист Д. Кайгородов так описывал вред, причиняемый сойкой другим птицам: «Беспрестанно и с большой ловкостью шныряя между ветвями деревьев, сойка своим острым и опытным глазом легко открывает в самом потайном местечке гнездо с положенными в нём яйцами или выведенными уже птенчиками. Даже вылетевших уже из гнезда птенцов сумеет она разыскать и, подобравшись к ним с самым невинным видом, напевая и бормоча про себя вполголоса, внезапно бросается, улучив удобную минуту, на того или иного птенчика».

Но вред, который причиняет птицам сойка, разоряя гнёзда, обычно преувеличен. Яйца и птенцы нигде не являются её основной пищей. Летом она питается главным образом насекомыми, а осенью и зимой — жёлудями (на Кавказе же в холодное время года — буковыми орешками).

Жёлуди сойка сначала держит в зобу, чтобы размягчить их оболочку, а затем выбрасывает обратно и уже тогда глотает их съедобную часть. В годы, урожайные на жёлуди, сойка делает запасы, перенося и закапывая жёлуди в мох, часто там, где дубов нет. Порой прячет так до 4 кг желудей.

Этим она помогает расселению дуба: в забытых «тайничках» жёлуди прорастают, часто в таких местах, где прежде дубы не росли. (Кстати, таким же способом расселяет сибирские кедровые сосны кедровка, тоже из семейства врановых, — о чём рассказано в статье «Голосеменные».) Иногда сойки таскают с картофельных полей мелкие клубни и так же закапывают их, пряча в лесу.

Сойка.

Поющая сойка хорошо подражает голосам других птиц (особенно хищных) и самым разнообразным звукам. Натуралист Леонид Семаго так описывает пересмешнические таланты сойки: «Видно, как трепещет на горле сойки мелкое перо, а до слуха словно издалека доносится нетерпеливое щенячье повизгивание, куриное кудахтанье, мяуканье озябшего кота, которого не пускают в дом, звон колодезной цепи, вжиканье пилы по сухому бревну и воробьиное чириканье ».

Лишь во время гнездования сойки как бы исчезают — не слышно их криков, не видно летающих или лазающих повсюду птиц. Перелетают сойки в это время молча, скрываясь за ветвями, и незаметно подлетают к гнезду.

После вылета птенцов, в конце мая — в июне, сойки собираются в небольшие стайки и вновь шумно кочуют по лесу.

Зимой стайки соек постепенно двигаются к югу, весной перекочёвывают обратно. Но часть птиц задерживается и всю зиму проводит в местах гнездования.

461

ВЬЮРКОВЫЕ

Щегол, чиж, канарейка, клёст, снегирь, зяблик — всем, наверное, знакомы эти птицы. Они, как и многие другие (всего около 120 видов), относятся к семейству вьюрковых. К этому же семейству принадлежат дарвиновы вьюрки, обитающие на Галапагосских и других островах в Тихом океане. Из них особенно интересен дятловый древесный вьюрок, который, не имея такого длинного языка, как дятлы, тем не менее достаёт из-под коры насекомых, как и они. Для этого он пользуется колючкой кактуса, держа её в клюве.

Остановимся коротко на некоторых видах вьюрковых.

КЛЕСТЫ. Самая примечательная особенность внешнего вида клеста — его клюв, кончики которого перекрещиваются. Старинная легенда гласит, что когда Иисус Христос был распят на кресте, к нему прилетели клесты и стали клювами вынимать колючки из тернового венца. Пытались вытащить и гвозди, которыми руки и ноги Христа были прибиты к кресту. Но это оказалось им не под силу, и кончики клювов у птиц перекрестились, а перья, испачканные кровью, стали красными. За это в некоторых странах клестов зовут «христовыми птицами».

Скрещённые кончики клюва позволяют клестам легко раскрывать чешуйки шишек хвойных деревьев и выбирать из них семена. У птенцов клеста клюв прямой, и родители довольно долго кормят их, пока кончики клюва не загнутся. Только тогда птенцы смогут сами вскрывать шишки хвойных деревьев.

Стайки этих подвижных птичек с ярким оперением замечательно оживляют своим видом и весёлым пением морозный зимний лес. Но самое удивительное — то, что птенцов клесты выводят чаще всего в самое, казалось бы, неподходящее для этого время: в разгар зимы, в феврале. (Хотя могут выводить их и в другое время года.) Дело в том, что вывести потомство клестам необходимо до тех пор, пока весной не раскрылись шишки сосен и елей и не высыпались из них семена. Иначе не хватит корма для птенцов!

Как же клёст уберегает свои яйца и неоперившихся птенцов от лютой зимней стужи? Чтобы в гнездо не падал снег, птица вьёт его под выступающими лапами хвойных деревьев. Стенки гнезда толстые, внутри оно выстлано шерстью и перьями. С внешней стороны в него вплетён мох, который иногда приносится сырым и образует снаружи гнезда плотную ледяную корку, защищающую от ветра. После откладки первого из 4—5 яиц самка уже не слетает с гнезда до тех пор, пока не оперятся птенцы, согревает яйца, а затем птенцов теплом своего тела. Кормит всю семью самец.

Жизнь клестов тесно связана с хвойными деревьями. В годы неурожая шишек можно не встретить клестов там, где год назад обитали многочисленные их стаи: птицы откочевали в другие места. Клюв каждого из видов клестов с удивительным совершенством приспособлен

Клёст.

Снегирь.

462

природой к питанию семенами определённых хвойных пород. Это отражается в названиях клестов: клёст-сосновик (у них самый мощный и толстый клюв), клёст-еловик (клюв потоньше), лиственничный, или белокрылый, клёст (самый тонкий клюв). Хотя все клесты могут добывать семена любых хвойных пород, а при их недостатке — склёвывают и насекомых. Известны случаи, когда стайки клестов спасали фруктовые сады от нашествия тлей.

Питаясь смолистыми семенами сосен и елей, клёст так «просмаливается» за всю свою жизнь, что после смерти его тело может годами сохраняться, как будто набальзамированное. В старину это считали одним из чудесных свойств клеста.

СНЕГИРИ. Название снегирю дано очень удачное. Почти всюду он становится заметен именно с выпадением снега. Тогда в лесах, по обочинам дорог, в садах и парках городов появляются стайки небольших птиц, среди которых особенно заметны красногрудые самцы. Самки у снегирей окрашены поскромнее — красный цвет в их оперении заменён буроватым.

Держатся снегири на рябинах, клёнах, кустах калины, обрывают ягоды и расклёвывают семена. Мякоть плодов выбрасывают. Добывать семена из еловых и сосновых шишек, как клесты, снегири не умеют, и на их долю остаются лишь те из этих семян, что обронены на землю. Птицы постоянно перекликаются мелодичным свистом, а наевшись, усаживаются на веточках и запевают простенькие скрипучие песенки, причём поют и самцы, и самки.

Обыкновенный снегирь — типичный обитатель тайги, северных смешанных лесов и горных лесов Кавказа. Но знакомы снегири и жителям средней полосы, так как во время зимних кочёвок российские снегири добираются до Кавказа и юга Украины. В это время они держатся вблизи человеческого жилья, оживляя монотонный зимний пейзаж.

Всего в роде снегирей — 6 видов, из которых в России живёт только обыкновенный снегирь.

ЧИЖИ. Обыкновенный чиж, или чижик, обитающий в России, — одна из самых маленьких птиц в семействе вьюрковых (весит 10— 15 г). Окраска чижа зеленовато-жёлтая; крылья, хвост, «шапочка» на голове и пятнышко на горле — чёрные.

Это очень живые и подвижные птички. Летом живут в хвойных (обычно еловых) лесах, а зимой перебираются в лиственные рощи. Во время кочёвок чижи залетают в посёлки и города, и даже в Москве можно осенью увидеть или услышать этих птичек, деловито лазающих по ветвям берёз.

Найти гнездо чижа очень трудно — птицы искусно прячут их в густых ветвях. Существует легенда, что, закончив строительство гнезда,

чиж находит камешек-невидимку и кладёт его в гнездо, которое становится невидимым.

Чиж — очень популярная комнатная птица. Он легко приручается, не требует сложных кормов и круглый год скороговоркой щебечет свою незатейливую, но приятную песенку.

ЗЯБЛИК. «Прилетели зяблики — лес ожил. В сонме голосов пернатых певунов, наполняющих весной и летом воздух наших лесов своими песнями, огромное большинство голосов принадлежит именно зябликам», — писал Д. Кайгородов в своей книге «Из царства пернатых». Начинается песня зябликов свистами —

Чиж.

Зяблик.

463

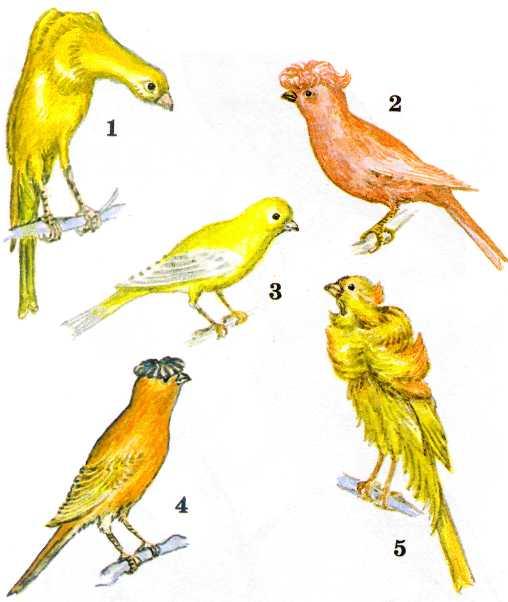

ПОРОДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ КАНАРЕЕК: 1. Бельгийская горбатая. 2. Бледно-розовая хохлатая. 3. Лимонная. 4. Норвичская. 5. Парижская курчавая.

Щегол.

«стукотнёй», а завершается «раскатом» — мелодичной трелью.

Порой характер песни резко меняется: зяблик начинает повторять тревожно-монотонное «рю, рю, рю» — рюмить. Считается, что рюмит зяблик перед ненастной погодой. По другим наблюдениям, зяблик рюмит не из-за плохой погоды, а когда встревожен чем-то опасным. Натуралист Л. Семаго приводит своё наблюдение, когда зяблик, обеспокоенный соседством гнезда ястреба-тетеревятника, «рюмил с утра до вечера, переходя на пение лишь в те немногие минуты, когда его молчаливая соседка (самка ястреба) кормила птенцов или обедала в сторонке сама».

Самцы зябликов весьма драчливы и порой, начав поединок в воздухе, в пылу драки, сцепившись, скатываются на землю и только тут разлетаются. Порой в схватке за территорию соперники доводят себя до полного изнеможения и тогда узнают, что оба они, оказывается, проиграли: рядом раздаётся песня третьего конкурента, не участвовавшего в драке и потому более сильного, чем они.

КАНАРЕЙКИ (КАНАРЕЕЧНЫЕ ВЬЮРКИ).

И сейчас дикая обыкновенная канарейка обитает в лесах Азорских, Канарских островов и островов Мадейра. По размеру она немного меньше домашних канареек, родоначальницей которых является. Всего же известно более 30 видов птиц, относящихся к роду канареечных вьюрков.

В конце XV в. Канарские острова были завоёваны Испанией. Мореплаватели обратили внимание на мелодично поющих птичек, которых они увидели в тростниковых клетках у местных жителей. Испанцы стали привозить этих птиц в Европу. В аристократических кругах Европы возникла мода на канареек. Цена их в то время (до середины XVIII в.) была очень высока. От берегов Канарских островов отплывали корабли, гружённые корзинами с канарейками.

В начале XVII в. у разводимых в клетках птиц «дикого» жёлто-зелёного цвета (таковы они и в природе) появились жёлтые птенцы. С этих пор любители стали заниматься селекцией канареек. К началу XVIII в. было выведено более 30 цветовых разновидностей канареек. Позже цветных появились фигурные породы канареек — горбатые, курчавые, хохлатые и т. д.

Человек взялся и за песню канареек, стал изменять её звучание с помощью селекции и обучения птиц. Певчие породы канареек в отличие от фигурных и цветных зовутся «благородными». В 1900 г. немецкий рабочий Генрих Зейферт вывел новую породу канареек — «дудочного (или тирольского) напева». Молодых птиц обучали с помощью специального органчика. Поют канарейки дудочного напева, не открывая клюва, их песня звучит глубоко, на необычно низких тонах, плавно переходит от одного колена к другому. Лучшие представители канареек дудочного напева имели в своих песнях до 32 колен.

Каждое колено (тур) у канароводов имеет своё название: колокольчик, клохтанье, свистки, журчащий раскат, серебристая россыпь, бубенцы и пр. Некоторые колена, содержащие грубые звуки (трещотки, цивканье и др.), обесценивают песню.

В конце XIX в. своя порода канареек была

464

выведена и в России. Это канарейки «овсяночного напева». Их «учителями» были различные дикие птицы: обыкновенная овсянка, большая синица, некоторые кулики; иногда в эти песни вплетались и звуки органчика. Поют такие канарейки с открытым клювом, на высоких нотах, сочный звук песни мягко переливается от одного тура к другому. Под Брянском, Смоленском,

Тулой целые деревни и рабочие посёлки занимались разведением и продажей на ярмарках канареек.

Живут канарейки в неволе при хорошем уходе довольно долго для таких небольших птиц — отдельные экземпляры доживали до 34 лет. Это рекорд для домашних певчих птиц.

ДРОЗДЫ И СОЛОВЬИ

К семейству дроздовых принадлежит свыше 300 видов — каменки, соловьи, дрозды, горихвостки.

ДРОЗДЫ. Дрозды оживляют весенний лес своими голосами. Во время пения эти непоседливые, подвижные птицы замирают, словно изваяния, как бы целиком отдаваясь песне.

Певчий дрозд — один из лучших пернатых певцов. Его пение часто сравнивают с пением соловья. «Мне известны многие случаи, когда несведущие люди принимали этот свист за соловьиный и уверяли, что слышали уже соловья, в то время, когда в лесу ещё местами лежал не стаявший снег, и не хотели верить, чтобы подобные звуки могли принадлежать "какому-то дрозду"», — рассказывал натуралист Д. Кайгородов. Правда, соловей поёт, спрятавшись в кустах, а певчий дрозд для этого усаживается на самую макушку дерева. Некоторые колена его песни можно приблизительно передать словами человеческой речи. Иногда кажется, что певец так и выговаривает: «Спиридон, Спиридон... чай пить, чай пить... с сахаром, с сахаром... выпьем, выпьем», — с разными перестановками и вариациями. Но у певчего дрозда не услышишь знаменитого соловьиного щёлканья и раскатов.

Чёрный дрозд — тоже прекрасный певец. Некоторые любители ценят его даже больше, чем певчего дрозда. Очень живо описывал его пение московский любитель и прекрасный знаток птиц Н.А. Савкин: «В лесу предрассветные сумерки. С трудом определяется расстояние до отдельных предметов. Всё уплощено, нет чёткости и глубины, сонно и ленно вокруг... Появляются первые солнечные лучи... От лучей засветлело, оживилось вокруг, появились знакомые очертания просеки... И вдруг из высоких крон лип зазвучала песня чёрного дрозда. Её звуки проникновенны. Они пробуждают звучание старинного романса под минорные аккорды гитары. Тайная грусть романса льётся, льётся, наполняя душу живым теплом, и этот миг остаётся в памяти навсегда».

Похожая песня и у дрозда-дерябы, но гораздо короче. Напоминает она грустные переливы флейты. А вот песня дрозда-рябинника — набор немузыкальных трещащих и скрипящих звуков.

В России обитает 12 видов дроздов (всего их около 60). Кормятся они на земле, реже — на деревьях, клюют насекомых, а в конце лета и осенью — ещё и ягоды. Гнёзда чаще всего свивают в ветвях, обмазывая их для прочности глиной. Во время выведения потомства бесстрашно нападают с громким стрекотанием на любого приблизившегося врага. Гнездящиеся колониями дрозды-рябинники атакуют хищников не поодиночке, а дружно, целой стаей, и почти любого способны отогнать прочь.

Дрозд-деряба,

клюющий

ягоды омелы.

СОЛОВЬИ. Обыкновенный соловей — невзрачная серенькая птичка с блестящими чёрными глазами. И по размеру невелика: весит около 25 г. Чудесным может показаться то, что столь небольшая птичка во время песни испускает целый каскад звуков, порой настолько мощных и пронзительных, что трудно слушать их вблизи — больно для слуха.

Петь соловей начинает через 3—5 дней после прилёта; по народной примете — «когда напьётся воды с берёзового листа», т. е. когда распустятся молодые листочки берёзы. Во время пения он сидит почти неподвижно, слегка опустив крылья и хвост, и раздувает горлышко.

Песня соловья состоит из многих колен, или строф. Превосходным считается певец, в песне которого 20—24 колена. У самых лучших певцов количество колен доходило до 40, а чаще всего

465

Поющий соловей.

их не более десяти. Опытный певун поёт с толком, со «складом»: после громкого колена идёт нежное, печальное сменяется радостным, отрывистое — переливчатым. Отдельные колена соловьиной песни имеют у любителей особые названия: клыканье, пленьканье, лешева дудка, водопойная россыпь, кукушкин перелёт и т. д.

Неторопливый темп пения даёт возможность вслушаться в красоту и разнообразие строф песни.

Знаток певчих птиц И.К. Шамов рассказывал о пении соловья: «Чем полнее песня, тем лучше. Только редкий многоколенный соловей без помарки. Мажет, что называется: ставит в песне пискливо-скрипящие колена. В коленах ценится чистота исполнения и нежность, в песне — полнота и склад».

Соловьи не рождаются с умением петь, молодые птицы учатся пению у более старых. Поэтому есть среди соловьёв хорошие и посредственные певцы. «Иной дельно поёт, с толком, и колена хороши, и склад есть, а иного и слушать досадно: огородник — кричит зря. Ни складу, ни ладу, только мешает хорошего слушать», — писал И.К. Шамов. Один хороший соловей, по выражению птицеловов, многих «ставит на хорошую песню».

Из поколения в поколение в природе передаётся соловьиное искусство, если только этот процесс не нарушит человек. Одно время славились, например, курские соловьи. Потом, когда опытных певцов не стало — они были переловлены людьми, — пение курских соловьёв ухудшилось, и первенство перешло к соловьям из других местностей.

Пища «певца любви» самая прозаическая — муравьи, мухи, жуки, пауки, черви. Осенью соловьи охотно поедают мелкие ягоды.

Гнёзда соловей вьёт на земле или в невысоких кустах. С того момента, как вылупятся птенцы, песни прекращаются: начинаются новые заботы. Птенцов кормят оба родителя. Птенцы выбираются из гнезда, ещё не умея летать, и только перепархивают, прячутся в траве и кустарниках, чем-то напоминая проворных мышат.

ЖАВОРОНКИ

Натуралист Дмитрий Кайгородов так писал о пении полевого жаворонка: «Всем эта песнь радостна, всем мила. Стоит только выйти в весеннее утро или в тихий весенний вечер на поле и прислушаться: со всех сторон станут долетать до вашего слуха переливчатые песни жаворонков. Иногда кажется, словно весь воздух поёт. Всмотритесь попристальнее в вышину, и вы вскоре откроете как бы висящую в воздухе и слегка колеблющуюся тёмную точку. Последите за ней: через несколько минут она начнёт медленно опускаться. Песня слышится всё громче — светлая, серебристая, непрерывно переливающаяся на всевозможные лады. Но, наконец, нужно же маленькому существу перевести дух, и вот жаворонок садится на землю». Поющий полевой жаворонок поднимается до высоты 100—150 м.

Иногда жаворонки поют и на земле, усевшись на камень или на кочку.

В России о наступлении весны издавна узнавали по первым песням жаворонка:

...И песню раннюю запел

В лазури жаворонок звонкий.

Он голосисто с вышины

Поёт, на солнышке сверкая:

«Весна идёт к нам молодая,

Я здесь пою приход весны»...

(Василий Жуковский)

Народная примета гласит, что если рано утром не слышно жаворонка — это к дождю или плохой погоде.

466

Среди российских жаворонков лучшие певцы — полевой, лесной и большой степной жаворонки. Любимые места обитания лесного жаворонка, или юлы, — сосновые боры с гарями и вырубками. Поёт он в воздухе или на земле, изредка — сидя на толстой ветке дерева. Красочное описание песни юлы даёт Альфред Брэм:

«Полночь. Лишь вдали кричит ушастая сова, или козодой мурлычет свою ночную песню; только кое-какие жуки жужжат и пролетают мимо. Как вдруг поднимается с земли неутомимый лесной жаворонок, точно во сне, и поёт громко и чисто среди тихой лесной ночи, переливается трелями и взвивается к сверкающим звёздам». В песне юлы нет ни одного резкого звука, вся она состоит из чистых, мягких флейтовых звуков (их порой передают как «юль-юль-юль» — отсюда и название этой птицы), звучащих в разной тональности то быстрее, то медленнее.

Несколько по-иному звучит песня большого степного жаворонка, или джурбая. Вот как описывает очевидец свою встречу с ними в прикаспийских степях: «Особенно много в этой степи джурбаев. Распушившись и подняв хохолки, они или летают кругами, плавно взмахивая крыльями, около притаившихся в траве самок, или, раздув горло, на котором особенно чётко и ярко вырисовываются два чёрных пятна, распевают свои звучные мелодии, сидя где-нибудь у обочины дороги.

В песне джурбая, как в каком-то сказочном фокусе, собираются все звуки, все голоса степи. Здесь и звонкий крик авдотки, и трель полевого жаворонка, и грустные ноты зуйков, и прерывистые свисты сусликов, и ещё многое-многое другое. Все эти голоса оформлены и музыкально обработаны, все они составляют одну общую мелодию, гармонируют друг с другом и в то же время объединены собственными импровизациями».

Песни остальных российских жаворонков (всего в России их гнездится 13 видов) слабее и никогда не достигают той красоты и звучности, какая присуща жаворонкам описанных трёх видов.

Хохлатый жаворонок, с забавным хохолком на голове, сжился с человеком и держится вблизи населённых пунктов (на Украине его зовут «соседкой»). В отличие от большинства жаворонков умеренных широт он не улетает на зиму.

Кормятся жаворонки на земле, склёвывая насекомых (это их основная пища), подбирая упавшие семена. Здесь же, в ямках на земле, помещаются их гнёзда, выстланные перьями и сухой травой.

К семейству жаворонков принадлежит около 80 видов, распространённых в Старом Свете. Один вид — рогатый жаворонок, примечательный длинными чёрными перьями на темени («рожками»), — проник и в Америку. Наибольшее разнообразие жаворонков — в Африке.

Полевой жаворонок.

ЛАСТОЧКИ

Ласточки — птицы, идеально сроднившиеся с воздушной стихией. По земле они ходят с трудом, хотя и лучше, чем стрижи. Зато в воздухе могут проделывать «фигуры высшего пилотажа», кувыркаться, ловко пролетая сквозь узкие отверстия.

На лету ласточки даже пьют, проносясь с вытянутой шеей над самой водой и зачерпывая её клювом. Когда ласточки стрелой проносятся над поверхностью воды, они могут окунуть в воду любую часть тела и за несколько таких полётов полностью выкупаться. На землю лас-

467

ЛАСТОЧКА-ПОЧТАЛЬОН

В 1920 г. в Нью-Йорке поймали ласточку, на груди которой была укреплена записка. Её написал натуралист Геллер своему другу в Нью-Йорке, которому принадлежала птица. Исследователь, находившийся в Южной Америке, заблудился и просил помощи. Посланная им ласточка всего за 5 дней, делая по 600 км в сутки, добралась от Южной Америки до Нью-Йорка. Немедленно снарядили спасательную экспедицию.

Впрочем, использование ласточек вместо почтовых голубей — не новость. Ещё в Древнем Риме использовали ласточек для доставки писем на большие расстояния.

БАШНЯ ДЛЯ ЛАСТОЧЕК

В городе Григсвилл (штат Иллинойс, США) стоит двадцатиметровая башня, увешанная домиками для птиц (типа скворечников). В них гнездятся три тысячи ласточек. Птицы завезены в город специально — жителей Григсвилла одолевали комары, а каждая ласточка уничтожает до тысячи комаров в день.

Деревенская ласточка (касатка).

точки предпочитают не спускаться, а для отдыха усаживаются на тонкие ветки или на провода.

Мух, комаров, мошек, жучков — свою основную добычу — ласточки хватают тоже, как правило, только на лету распахнутым, как широкий сачок, клювом. Говорят, что когда ласточки летают низко — это к дождю, а когда высоко в небе — к хорошей погоде. Объясняется всё просто. В ясную солнечную погоду насекомые вьются высоко, поднимаемые вверх восходящими токами нагретого воздуха. Там и охотятся ласточки. А в сырую погоду или перед грозой воздух насыщен водяными парами, насекомые намокают, тяжелеют и опускаются к земле. Так ласточки невольно становятся предсказателями погоды.

Хуже и голоднее всего ласточкам приходится

в плохую погоду, когда насекомые прячутся. Но и тогда они находят выход. Деревенская ласточка, или касатка, летает в это время, почти касаясь травы, сама вспугивает и тут же ловит мошкару. Либо поступает ещё более остроумно: кормится возле стада коров, коз или овец. Редкое стадо в плохую погоду пасётся без сопровождающей его стаи касаток. Копытами пасущиеся животные сбивают букашек со стеблей трав, и взлетевших насекомых тут же подхватывают ласточки. По той же причине любят касатки после ненастья и провожать пешеходов, иногда на протяжении нескольких километров.

Ласточка — давний спутник человека и почти не боится его (вьёт гнезда иногда даже внутри жилых комнат). Дело в том, что гнездо касатки открыто сверху и нуждается в каком-то навесе от дождя. Когда-то эти птицы лепили свои гнёзда под сводами пещер, под карнизами (узкими уступами) скал. Но к настоящему времени ласточки почти всюду гнездятся в основном на человеческих постройках, от конюшен до дворцов. При этом касатка селится в небольших сёлах и деревнях. А городская ласточка, или воронок, предпочитает гнездиться на крупных каменных зданиях, под балконами и карнизами. Поэтому воронок более распространён в городах.

Касатку знают на всех обитаемых континентах (кроме Австралии), всюду она или гнездится, или зимует. Во многих странах мира считается, что поселившаяся под крышей дома ласточка приносит его обитателям счастье. Разорение гнезда ласточки в России в старину считалось серьёзным грехом. «Если разорить гнездо ласточки, то коровы начнут давать молоко с кровью», — утверждало поверье.

Воронок меньше касатки и может летать несколько быстрее — со скоростью до 45 км/ч, в то время как касатка — до 28 км/ч. Но главное внешнее отличие — хвостовая вилочка касатки, похожая на две узкие длинные косицы (за эти косицы деревенскую ласточку и назвали касаткой; раньше это слово писалось «косатка»).

Ласточки — птицы перелётные (а те, которые обитают в тропиках, только кочуют с места на место). «Ласточка прилетела — скоро гром загремит», — говорит примета.

Свои гнёзда ласточки строят из комочков глины. Они очень прочные и сохраняются годами, потому что в каждый комочек добавлено немного клейкой слюны птицы. Часто ласточки успевают дважды за лето отложить яйца и вывести птенцов. При этом они истребляют огромное количество комаров, мух и других насекомых. За день каждый из родителей около 300 раз подлетает к гнезду с кормом.

Всего к семейству ласточек принадлежит около 80 видов, из которых в России живёт 5. Из них упомянем ещё береговую ласточку. Она интересна тем, что гнездится в норах, которые сама

468

выкапывает по обрывистым берегам рек, в стенах оврагов. В глубину норы достигают 1 м, а в диаметре — около 5 см. Гнездятся береговые ласточки колониями, которые насчитывают по-

рой сотни и тысячи пар. Крутой берег тогда испещрён множеством чёрных дырочек — нор.

ЛИРОХВОСТ (ПТИЦА-ЛИРА)

Лирохвостов два вида. Оба обитают на востоке Австралии. Чернохвостый лирохвост — севернее, в Квинсленде. Он меньше большого лирохвоста, «эстрад» для танцев не сооружает. Поёт на пнях. А его самки строят гнёзда на деревьях. Редкая теперь птица. А вот большой лирохвост довольно обычен в заповедных лесах, даже вблизи городов. На его «представления» приходят посмотреть туристы, фотографируют, снимают фильмы. Токующие птицы здесь непугливы и разрешают зрителям приближаться к своим «эстрадам».

Вся красота лирохвоста в его хвосте: широкие и длинные крайние его перья изогнуты лирой, а между ними словно струны натянуты — тончайшие белые перья.

Перед началом брачного периода самец-лирохвост, выбрав в лесу подходящую площадку, собирает в кучу опавшие листья: устраивает «эстраду». Что происходит далее, опишет такой прекрасный рассказчик, как Джералд Даррелл:

«Я затрудняюсь назвать более захватывающее зрелище. Хвост и пение — вот два средства, с помощью которых самец старается соблазнить всех дам в округе, и возможно, они и устояли бы против хвоста, но против такого пения, по-моему, устоять невозможно. Лирохвост — подлинный мастер подражания, и он включает в свой репертуар песни других птиц, да и не только песни, а все звуки, которые ему придутся по душе. Казалось бы, должна получиться какофония, но на самом деле выходит нечто совершенно восхитительное».

В песнях лирохвостов слышали паровозные и автомобильные гудки, колокольный звон, собачий лай, лошадиное ржание, разный треск и грохот, но... «все эти странные и немелодичные звуки так искусно сочетались с основной темой, что ничуть её не портили, а только украшали» (Дж. Даррелл).

Самцы лирохвостов всю австралийскую осень и почти всю зиму заняты только пением и демонстрацией на сооружённых ими эстрадах (реже — на стволе дерева) своих великолепных хвостов, которые, когда распущены, скрывают под собой всю птицу. Хвост длиннее её самой — 75 см!

Самки обычно на земле или невысоко в развилке дерева строят гнёзда — довольно объёмистые сооружения из веток с крышей, стенами и боковым входом. Одно большое, размером с куриное, яйцо насиживают долго — 45 дней. Столько же примерно и птенец сидит в гнезде. Кормит его мать мелкими животными, которых когтями выкапывает в земле.

За большую длину от клюва до кончика хвоста (она достигает 1 м), за «фазаний» хвост белые поселенцы в Австралии прозвали лирохвостов фазанами. И в систематике они одно время числились в отряде куриных. Теперь им определено место среди птиц отряда воробьиных. Правда, в низшем ряду наиболее древних и примитивных семейств этого отряда, который венчает эволюционное «древо жизни» пернатого царства, как цветковые растения венчают мир растений.

Лирохвост.

469

Райская (вверху) и серая мухоловки.

МУХОЛОВКИ

Мухоловки — одно из семейств отряда воробьиных. Это мелкие птицы, распространённые только в Старом Свете. Названы мухоловки очень удачно — все они питаются в основном крылатыми насекомыми (мухами, комарами и др.). Клюв у них небольшой, сплющенный сверху и с крючком на конце, в углах рта небольшие щетинки. Все эти приспособления служат для того, чтобы схватывать насекомых. Охотятся мухоловки чаще всего характерным способом: подкарауливают своих жертв, сидя неподвижно на выступающей, часто голой, ветке, потом совершают короткий бросок — взлетают и хватают пролетающее насекомое. Узнать мухоловок можно также по частому потряхиванию крылышками: птичка как бы всё время порывается взлететь.

К этому семейству относят около 400 видов, из которых в России гнездится 13 видов. Наибольшее разнообразие их — в Африке и Юго-Восточной Азии.

Не все мухоловки окрашены так непритязательно, как обычная в России серая мухоловка. Тропическая райская мухоловка, например, и многие другие имеют весьма яркий наряд. Правда, самки у таких видов обычно расцвечены скромнее.

Мухоловки — птицы преимущественно лесные. Человека почти не боятся, их можно встретить в садах и парках. Свои гнёзда подвешивают на ветвях либо селятся в старых дуплах дятлов или в искусственных «синичниках».

Песни мухоловок, как правило, так же скромны, как и наряд многих из них. У одних — это просто набор позывок, у других песня, уже принявшая законченную форму, звонкая, но обычно короткая.

Все российские мухоловки — перелётные птицы, тропические же виды никуда не улетают, только кочуют с места на место.

РАЙСКИЕ ПТИЦЫ

Фантастические райские птицы — ближайшие родичи обычных наших сорок и ворон. Первые шкурки райских птиц произвели в Европе настоящую сенсацию. Их привезли в Испанию в 1522 г. моряки с единственного из четырёх кораблей Магеллана, вернувшегося на родину. Шкурки были без ног и костей. И, несмотря на заверения Пигафетты, историографа этого плавания, в том, что ноги у райских птиц есть, на века воцарилась легенда: не нужны райским птицам ноги, потому что от рождения до смерти живут они будто бы в воздухе, питаясь «небесной росой». Размножаются и высиживают

птенцов тоже на лету: на спине у самца лежат яйца, самка, сидя сверху, их согревает.

Только в 1824 г. французский судовой врач Рене Лессон увидел в лесах Новой Гвинеи живую райскую птицу: она была с ногами и бодро прыгала по веткам!

Райских птиц убивали десятками тысяч, их перья покупались для дамских шляпок и других украшений. Только за несколько лет немецкой колонизации северо-востока Новой Гвинеи с этого острова вывезли более 50 тыс. шкурок райских птиц. Теперь охота на них запрещена, кроме тех случаев, когда она ведётся в научных

470

целях, а также для нужд папуасов, столетиями украшавших себя их перьями. Прежде для изготовления таких украшений уничтожалось не так уж много райских птиц. В последние годы, когда туристы во множестве приезжают смотреть на местные национальные праздники, украшения из перьев, в которые наряжены танцоры на праздниках, стали стоить не меньше миллиона долларов. Такую новую угрозу райским птицам принесла цивилизация в леса Новой Гвинеи и других ближайших островов, где они водятся.

Здесь, а также на крайнем северо-востоке Австралии обитает 40 видов райских птиц. У всех поразительное по красоте оперение. У одних самки окрашены, как и самцы; эти живут в единобрачии и дружными парами воспитывают птенцов. У других — лишь самцы в ярких нарядах, и они никакими гнездовыми делами не занимаются. Только токуют.

А ток райских птиц — зрелище изумительное! К сожалению, не многим натуралистам его удалось увидеть и описать. Правда, сняты цветные фотографии, есть зарисовки и даже фильмы, но они запечатлели только некоторых райских птиц. Ни гнёзда, ни тока' большинства из видов этих птиц до сих пор не описаны.

Токование самца большой райской птицы описано очевидцами так: усевшись на ветке высокого дерева, он открывает представление громким и хриплым криком, заставляющим вспомнить воронье карканье. Потом, опустив голову, приседает всё ниже и ниже, раскачивается вправо-влево. Трясётся всё энергичнее, распускает крылья, мелко дрожит, точно в ознобе. Переливаясь, струятся вниз огненные каскады тонких волосовидных перьев, украшающих его бока. Вдруг изгибается вниз, совсем опускает крылья и вздымает на боках, словно знамя, свои оранжевые перья-«волосы». Замирает в этой позе на одну-две минуты, потом не спеша складывает сияющее «знамя» — ток закончился.

Самец длиннохвостой райской птицы, сидя на суку и распустив широким веером перья на груди, закрывает ими спереди голову. Птица то высовывает клюв из-за перьевого веера и, широко разевая рот, показывает его жёлтую «изнанку», то снова прячет клюв за перьями груди. Брачные церемонии других райских птиц ещё более странны: после танца на суку вдруг повисают вниз головой, рассыпая над собой переливчатые волны сказочно красивого оперения, и некоторое время терпеливо висят в этой противоестественной позе.