- •1. Гремучая змея. 2. Коралловый аспид. 3. Песчаная эфа. 4. Щитомордник. 5. Морская змея голубой ластохвост. 6. Обыкновенный уж.

- •1. Очковая змея. 2. Куфия. 3. Капская гадюка. 4. Гюрза.

- •1. Длинные пальцы цапли позволяют ей, бродя в воде, не проваливаться в ил.

- •1. Рыжая цапля. 2. Серая цапля у гнезда. 3. Большая белая цапля. 4. Колпица. 5. Священный ибис,

- •6. Кваква. 7. Египетская цапля. 8. Чёрный аист. 9. Молотоглав. 10. Марабу. 11. Китоглав.

- •1. Обыкновенная сорока. 2. Серая ворона похищает яйцо у певчего дрозда. 3. Ворон. 4. Галка. 5. Грач.

- •1. Райская птица. 2. Шестипёрая лофорина. 3. Двувымпеловая райская птица. 4. Королевская райская птица. 5. Чудная райская птица.

ЗМЕИ

О змеях у людей мнение определённое. Какое — хорошо известно.

Помимо страха змеи внушают ещё и какую-то антипатию. Назвать её врождённой, пожалуй, было бы неверно. Дети и детёныши зверей в малолетстве змей не страшатся и играть с ними не брезгуют. Позднее, с возрастом, многие звери

ведут себя иначе. Одни, встретив змею, быстро, точно их ветром сдуло, отскочат. Наблюдая за ней издали, тревожными криками оповещают сородичей. Другие — дикие быки, козлы, слоны, олени, антилопы — норовят змею затоптать. У свиней, ежей, мангустов стремление совершенно определённое: съесть. Обезьяны панически боят-

1. Гремучая змея. 2. Коралловый аспид. 3. Песчаная эфа. 4. Щитомордник. 5. Морская змея голубой ластохвост. 6. Обыкновенный уж.

432

ся змей. Даже крошечная фигурка человека со змеёй в руке, когда её показывали макакам и мартышкам, вызывала у некоторых страх.

У многих народов змея — олицетворение лжи и зла. Библейский змей в этом смысле не одинок. Сказочные варианты его тоже известны: драконы, Змей Горыныч... Но в то же время — храмы змей в Дагомее (Африка) и Малайзии, священные кобры Бирмы, Индии, преклонение перед гремучими змеями у индейцев. Змея — символ могущества и разных таинств у ацтеков; египтяне изображали кобру на головном уборе фараонов.

А сколько несуразных, но нередко остроумных поверий о змеях! В Америке, Азии (на Калимантане), в Европе рассказывают похожие небылицы: якобы змеи, когда им нужна высокая скорость, передвигаются так: вцепившись зубами в собственный хвост, катятся, как обручи. Мало им этого, ещё всё встреченное на пути колют без разбора ядовитыми шипами, которые у них на хвосте. И ужаленные — люди, звери, деревья (!) — тут же умирают.

Рассказывают и такое: змеи и сами себя пожирают, заглотав по ошибке свой собственный хвост. Столбом стоят, маскируясь под деревья (это об анаконде), и прочее, и прочее. А когда двухголовая змея повстречается — жди беды.

КТО ЖЕ САМЫЙ ЯДОВИТЫЙ?

Самой ядовитой змеёй на свете долгое время считался австралийский тайпан из семейства аспидовых. Все известные случаи, когда человек был укушен тайпаном, заканчивались гибелью укушенного. Хотя известен забавный случай, когда «короля ядовитости» одолела его обыкновенная добыча.

Кормом тайпана в одном австралийском зоопарке служили белые мыши. Долгое время они покорно следовали своей незавидной участи. Но однажды мыши внезапно «взбунтовались», дружно напали на змею и сильно её искусали. Тайпан от укусов (возможно, и от потрясения) вскоре погиб.

От тайпана «первое место по ядовитости» перешло после новых исследований к австралийской тигровой змее из того же семейства (яда одной такой змеи достаточно, чтобы убить 400 человек), а от неё — к морской змее из рода ластохвостов. Смертоносный яд этого ластохвоста в 100 раз сильнее яда тайпана.

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ КОБРЫ

В Стокгольмском зоопарке в целях предотвращения краж редких животных королевскую кобру назначили «охранником». По ночам двухметровую змею стали выпускать из террариума, а у входа в террариум был установлен плакат: «Ночью здание охраняется королевской коброй». Случаев краж после этого не отмечалось.

1. Очковая змея. 2. Куфия. 3. Капская гадюка. 4. Гюрза.

433

Плетевидная змея.

БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ С ГРЕМУЧЕЙ ЗМЕЁЙ

Оказывается, гремучих змей можно считать «соавторами» такого известного бального танца, как мексиканская румба. Танцуя румбу, кавалеры делают любопытное па: выбрасывают далеко в сторону ногу и словно давят кого-то. Оказывается, в прежние времена в Мексике в залы для танцев частенько заползали гремучие змеи. Кавалеры, не прерывая танца, давили змей каблуком сапога. Позднее это движение стало неотъемлемой составной частью румбы.

Сетчатый питон на кладке.

Взгляд змеи немигающе-пристальный потому, что век у неё нет. Они срослись в прозрачную плёнку, прикрывающую глаза: получилось нечто вроде стекла на часах. Под ним глаз может свободно двигаться. Эти «стёкла» защищают глаза змей от ушибов, уколов и всякого мусора, который пресмыкающимся особенно досаждает, а также от воды. Немигающий взгляд змей и породил всевозможные легенды о их будто бы гипнотических способностях, о том, что, зачарованные змеиным взглядом, лягушки сами идут в пасть ужам, и тому подобные выдумки. По отсутствию подвижных век змей обычно отличают от безногих ящериц (желтопузиков, веретениц и других). Но есть и более важное отличие: исключительная растяжимость змеиной пасти, благодаря чему змеи могут проглатывать животных, не уступающих им величиной. Ни одна змея не может жевать свою добычу или откусывать от неё куски, а заглатывает её только целиком.

При линьке змея сбрасывает кожу единым куском, выворачивая её, как чулок. Выползкам этим (т. е. сброшенной коже) в старину приписывались разные чудесные свойства.

Змеи обитают на всех континентах (кроме, разумеется, Антарктиды). За Полярный круг в северном полушарии проникают лишь обыкновенные гадюки (немного до него не доходят обыкновенные ужи). На многих малых и больших островах, отдалённых от материков, нет змей. Кто боится ядовитых змей, может спокойно жить, например, в Полинезии, в Новой Зеландии, на Мадагаскаре, на Больших Антильских и на Багамских островах, а также в Крыму (на южном его побережье). Лишь на севере Крыма, за горами, можно встретить степных гадюк.

Теперь поговорим о разных змеях в отдельности. Начнём с самых примитивных.

СЛЕПОЗМЕЙКИ

К этому семейству относят небольших змей, обитающих в почве тропических и субтропических стран, с едва просвечивающими сквозь кожу глазами. В Закавказье, например, встречается обыкновенная слепозмейка. Миниатюрная (около 10 см в длину) горшочная змея получила своё название за то, что живёт с комфортом в цветочных горшках. Стоит горшку с любым комнатным растением немного постоять в саду у дома, как в нём поселяются эти крохотные змейки. Вместе с цветами в горшках их завезли на Гавайские острова и в Мексику. А сначала встречались они только на некоторых островах в Индийском океане.

ЛОЖНОНОГИЕ

Ложноногие змеи (удавы и питоны) получили своё название из-за пары маленьких шипиков в задней части тела (это остатки, или рудименты, задних ног).

434

Удав и питон — это не синонимы. Кое-чем эти змеи различаются, хотя почти во всём похожи. Помимо некоторых анатомических различий, главное, чем они разнятся, — это их расселение по странам мира. Все питоны — змеи Старого Света: Африка к югу от Сахары, Индия, Юго-Восточная Азия, Австралия — только здесь живут питоны. А удавы? Эти распространены гораздо шире, причём большинство видов обитает в Новом Свете.

Удавы рождают живых детёнышей, питоны — откладывают яйца. Новорождённые у крупных видов этих змей — довольно внушительных размеров: у удава анаконды — около метра, у сетчатого и тигрового питонов — до 70 см.

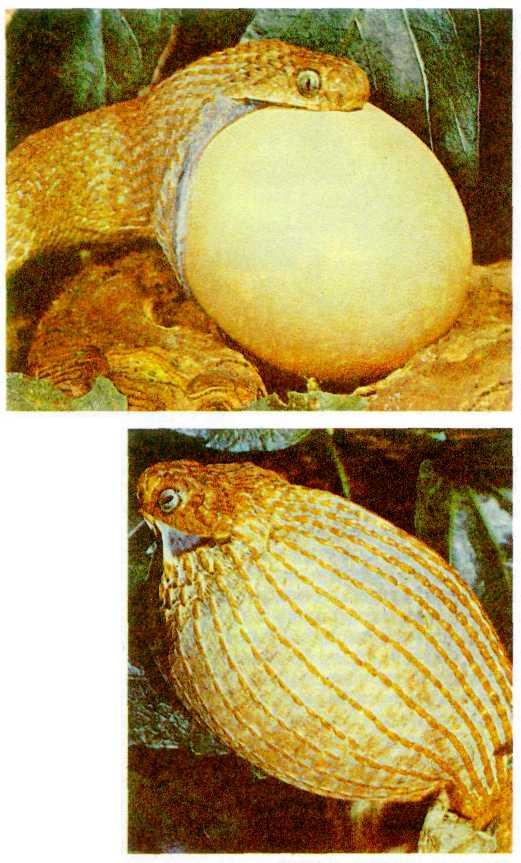

Уложенные кучкой 8—70, иногда и 100 яиц питониха окружает кольцами своего тела, сверху, как крышкой, накрывает их своей головой. В этом замкнутом пространстве, отгороженном от мира могучим телом матери-змеи, её потомству под скорлупой яиц обеспечена не только безопасность, но и необходимое для развития тепло. Холоднокровная змея как-то умудряется разогревать себя! Температура воздуха между витками её тела на 12—15 градусов больше, чем в окружающем пространстве! По-видимому, обогрев достигается напряжением мышц — их постоянным сокращением и расслаблением. Мышцы работают и выделяют тепло, которое и согревает яйца.

Некоторые питоны и удавы вырастают до редкостных для сухопутных животных размеров: представители трёх видов питонов и одного вида удавов достигают более 7 м в длину. «Спор за рекорд» ведут между собой южноамериканский водяной удав анаконда (до 11 м 43 см) и сетчатый питон (по последним сведениям, до 12 м 20 см).

Шестиметровые тигровые питоны весят до 90 кг, а самые большие анаконды и сетчатые питоны — два центнера! Массивных костей у них нет. Тело сложено в основном из мышц. Сила их такова, что большие питоны и анаконды без труда душат в объятиях оленей и даже леопардов. Удавы и питоны именно душат свою жертву, а не ломают ей кости. Профессор А.Г. Банников по этому поводу замечает: «Удав вовсе не сокрушает рёбра своей жертвы, как это часто описывают. Сломанное ребро в теле добычи было бы губительно для самой змеи, так как при глотании оно легко пропороло бы сильно растянутую кожу змеи».

Человек ещё может справиться с четырёхметровым питоном, но уже шестиметровый задушит его. Как ни странно, когда человек нападает, питон (и удав тоже) обычно не пытается набросить на него свои удушающие петли, не обвивает, а лишь кусает и раны наносит весьма серьёзные. Обхват кольцами тела — не оборонительная мера, а охотничий приём, применяемый, как правило, когда удав или питон сам нападает. Тем не менее порой крупные удавы и питоны избирают своими жертвами и людей. В прежние времена об этом много писали, и все верили: в диких джунглях среди прочих опасностей поджидают человека и притаившиеся на деревьях удавы и питоны. В последние годы достоверных сведений о нападении этих змей на людей нет. Лишь редко такое ещё случается в

Брачный танец обыкновенных гадюк.

Анаконда.

435

ДВУХГОЛОВАЯ ЗМЕЯ

В природе не так редко встречаются змеи с двумя головами. У водяных ужей, например, в среднем каждый пятидесятый рождённый детёныш — двухголовый. Но живут такие змеи, как правило, недолго.

Двухголовый разноцветный полоз был пойман в 1967 г. в Ташкентской области. Учёные, изучавшие его поведение, сделали ряд любопытных наблюдений. Например, чтобы войти в узкое отверстие, головы тесно прижимались друг к другу. Но во время приёма пищи между ними разгоралось соперничество. Добыча доставалась, как правило, правой голове. Порой одна голова насыщалась, а другая всё ещё была голодна.

В одном южноафриканском змеепитомнике несколько лет прожила двухголовая ядовитая песчаная змея. Чтобы у голов не возникало конфликта, во время кормежки каждой из них одновременно давали по лягушке. Однажды учёные увидели, что одна из голов заглотала другую. К счастью, проглоченную голову удалось возвратить к жизни. В конце концов потерпевшая голова отомстила за эту обиду, невольно тем самым совершив самоубийство.

Возникает вопрос: так ли уж фантастичен и невозможен трёхголовый Змей Горыныч? Быть может, при определённых условиях в ходе эволюции стало бы выгодным и возможным существование многоглавых позвоночных? Впрочем, сказочный Горыныч был ещё и огнедышащим — а это уже другой вопрос...

бассейне Амазонки, а также на Калимантане, где встречаются крупные сетчатые питоны. Известный натуралист Н.Н. Дроздов пишет об этом: «Из многочисленных «страшных» рассказов достоверными являются, судя по всему, только два случая, когда жертвой 5—6-метровых питонов стали 14-летний мальчик и взрослая женщина. Взрослый человек никак не подходит сетчатому питону в качестве доступной добычи».

Ползает питон небыстро, бегом удрать от него можно. Он никогда никого не преследует. Если первый бросок не удался — устраивает новую засаду. Животные это знают и не паникуют, когда огромная змея ползёт по своим делам даже невдалеке. Спокойно пасутся, едва удостоив её взглядом. А шакалы в Африке, довольно частые жертвы иероглифового питона, иной раз, окружив его, так искусают и порвут, что он умирает от ран. И тогда пируют шакалы на тризне своего недруга.

Днём питоны видят хуже, чем в сумерках. Обоняние у них неплохое, как у всех зверей. Но, кроме того, природа наделила их ещё одним редким чувством: небольшие ямки на верхне- и нижнегубных щитках спереди на морде — чувствительные органы особого рода: термолокаторы! Благодаря им питоны улавливают инфракрасные излучения, в том числе своих теплокровных жертв. С таким «снаряжением» в самый раз по ночам и охотиться: когда прохладно, термолокаторы точнее действуют. Так питоны и поступают.

И тут уже, если питон не маленький, он атакует и душит почти всех животных без разбора: копытных, хищных, пернатых. Конечно, не таких больших и сильных, как быки и буйволы. Крупную антилопу или, скажем, зебру питону тоже не проглотить. Не случалось, чтобы и на льва он напал, но в желудке тигрового питона (длиной всего около 6 м)

нашли небольшого леопарда! Другой, восьмиметровый тигровый питон, проглотил свинью весом в 55 кг — об этом сообщают вполне компетентные зоологи, так что верить этим фактам можно.

Зная о таких рекордах глотания, можно подумать, будто у питонов и удавов ненасытные желудки. Однако это не так. За год съедают они меньше, чем сами весят. После сытного обеда постятся неделями и даже месяцами. Более того, не раз случалось, что в неволе питоны вдруг начисто теряли аппетит и год-два ничего не ели!

Королевский, или обыкновенный, удав — сухопутная змея. Для человека не опасная, хотя этому удаву нередко приписывались людоедские наклонности. Приручается легко, миролюбив, уживчив. В неволе один такой удав прожил самую долгую среди змей жизнь — более 40 лет. Прежде, да кое-где и теперь, в Южной Америке этих красивых удавов держали в домах и амбарах. Им поручают истреблять мышей и крыс, что те выполняют с большим успехом.

Анаконда — вот настоящий водяной удав. О необоримой силе её гипнотического взгляда, парализующей человеческую волю, о немыслимой повадке вставать столбом, изображая дерево, о небывалой длине её тела — обо всём этом рассказов много. В болотах сельвы (лесов Амазонии) водятся будто бы чудовищные анаконды — 20- и даже 30-метровые! Однако никому из зоологов они что-то не попадались...

Не все удавы и питоны — змеи крупные. Карлик среди них — кубинский земляной удав: крохотная змейка длиной не более 30 см. Невелик (до 80 см) и песчаный удавчик, обитающий в пустынях Средней Азии. Он как будто «плывёт» в толще песка, а почуяв добычу, стремительно набрасывается на неё «из-под земли» (точнее, из-под песка), ошеломляя жертву внезапностью броска.

УЖЕОБРАЗНЫЕ

Обыкновенный уж — змея неядовитая, но нередко напрасно погибает: путая с гадюкой и долго не разбираясь, убивают люди ужей. Однако у него есть чёткий и ясный отличительный признак: на голове, ближе к шее, у ужа два пятна, оранжевые либо жёлтые. У гадюки таких опознавательных знаков нет.

Когда увидите змею с такими двумя пятнами и подойдёте к ней, она сначала постарается поскорее скрыться. Если уползти не удалось, уж вначале будет весьма активно, с шипень-

436

ем, защищаться: голову выбрасывает вперёд, словно хочет укусить, что на самом деле редко случается. Возьмёте в руки — он вас испачкает: отрыгнёт съеденное и обольёт струёй вонючей жидкости.

Если и «газовая атака» вас не испугала и вы змею не бросили, начинается новое представление: уж тогда «в опоссума играет», как говорят американцы. Сразу обмякнет, повиснет безжизненной верёвкой, пасть раскроется, язык вывалится. Иногда даже капли крови выкатятся изо рта! Вот какая убедительная получается акинеза (мнимая смерть). Можете положить теперь его на землю — он и полчаса пролежит в любой позе. Но стоит вам отойти на несколько метров, тут же оживёт и быстро уползёт.

Плавают ужи прекрасно. Ныряют мгновенно: только что плыл — и нет его. Не скоро и вынырнет: если надо, полчаса может пробыть под водой.

Добычу свою ужи заглатывают живьём, а любимая пища обыкновенных ужей — лягушки. Порой из желудка ужа доносятся звуки, издаваемые только что проглоченной им лягушкой.

В апреле — мае у ужей начинается брачный сезон. А в июле — августе самки ужей ищут, где отложить яйца: влажно чтобы было и тепло. Идеальные для этого места — кучи перегноя, старой соломы, опавшей листвы. Сырой мох тоже годится, трухлявые пни, мышиные норы. Одна брошенная кем-то на поляне дверь дала приют 1200 яйцам ужей! Они лежали под ней в несколько слоёв. В народе эти яйца издавна зовут «петушиными», приписывая им волшебные свойства.

В октябре — ноябре уползают ужи в разные щели и норы в земле, в них и зимуют.

Водяной уж во многом похож на обыкновенного, но более теплолюбив (в СНГ обитает на юге Европейской России, в Средней Азии). Он без «сигнальных» пятен на голове, оливково-серый с тёмными пятнами, иногда почти чёрный. Живёт всегда у воды (местами у моря и даже в море плавает, если в нём вода не очень солёная). Кормится в основном мелкой рыбой.

Собакоголовый удав душит птицу.

Полозы — сверхскоростные змеи. На территории бывшего СССР кавказский оливковый полоз — быстрейшая из змей. Профессор М.С. Даревский пишет о нём: «Он обычно с такой стремительностью спасается бегством, что уследить за его движениями практически невозможно, и в лучшем случае остаётся представление лишь о быстро промелькнувшей и скрывшейся серой ленте».

Полозы для людей не опасны. Однако тут необходима оговорка. Некоторые полозы человека не боятся, смело бросаются на него, даже если он их не трогает. Прыгают высоко, целясь в лицо! Кусаются больно, но воспалений, отёков и прочих вредных последствий от их укусов обычно не бывает.

Мы рассказали здесь лишь о немногих представителях семейства ужеобразных, к которому относится 60% видов современных змей. Всех их трудно даже перечислить: подвязочные, кошачьи, плетевидные, ящеричные, яичные змеи, медянки и многие другие.

ГАДЮКИ

Весной, примерно в середине апреля (если весна ранняя — и в конце марта), очнувшись от зимней спячки, выползают из-под земли гадюки. В холодные дни только по утрам появляются они из разных подземных убежищ, ползут греться на солнечные поляны, косогоры и прочие тёплые места. Охотятся в основном ночью: исследуют норы грызунов, пустоты под корнями. Ползут небыстро, нет ни резвого поиска добычи, ни стремительной погони. Корм их — мыши, полёвки, ящерицы, лягушки и другие мелкие животные. Гадюки — змеи не прожорливые: чтобы жить, им достаточно съедать в сутки в сто раз меньше, чем весит сама змея.

Весной гадюки устраивают брачные «танцы», а некоторые виды — и турниры самцов. Но во время драк соперники «соблюдают дуэльный кодекс»: свои ядовитые зубы в ход не пускают.

Беременность у гадюк примерно трёхмесячная. Рождают живых детёнышей в конце июля — сентябре. Их новорождённые змеёныши, и дня не прожив, умеют шипеть и уже ядовиты! Обитают обыкновенные гадюки на обширной территории — от Англии до Сахалина (включительно). В Европе живут и за Полярным кругом: на севере Скандинавии и на Кольском полуострове. Узнать их можно по зигзагообразной полосе вдоль спины (называемой в народе «каиновым знаком»).

437

Из пустынных гадюк наиболее известна песчаная эфа. В СНГ она встречается в Средней Азии. Эта змея держит печальное первенство по количеству погибших от её яда людей. Любопытен тип её передвижения: не «змеевидный», как, например, у ужей, а «боковой», короткими бросками. Профессор Банников пишет об этом: «Глядя на движущуюся эфу, убеждаешься, что она ползёт не вперёд, а как бы вбок. От одного следа к другому змея как бы «перешагивает». Характерный след «бокового хода», состоящий из отдельных косых полосок с крючковатыми концами, сразу выдаёт песчаную эфу».

Гюрза — большая гадюка: длиной до 2 м и весом до 3 кг. Опасная змея. Тем более что часто попадается она вблизи человеческих поселений. В жизни гюрз интересна их, так сказать, коллективная охота на птиц. Караулят их у воды: до двадцати гюрз собираются на каждом гектаре вокруг родников и прочих водоёмов. Чтобы добраться до птиц, залезают они на деревья. И это не случайная охота, а настоящая облава; такие облавы во время птичьих перелётов, весной и осенью, устраивают многие гюрзы, обитающие на путях птичьих миграций. На территории бывшего СССР обитают гюрзы на Кавказе и в Средней Азии.

АСПИДОВЫЕ ЗМЕИ

Очковая змея, или индийская кобра, так же велика, как и гюрза. Подробно описывать её вряд ли нужно, т. к. многие её хорошо знают: видели в книгах, фильмах, в зоопарках. Очковой её прозвали за похожий на очки рисунок на верхней стороне шеи (однако у одной из разновидностей очковой змеи, обитающей в Средней Азии, такого рисунка нет). Похожий на глаза рисунок отпугивает хищника, даже если он обойдёт змею сзади. Яд её очень сильный, но человека очковая змея кусает редко. Не случайно её зовут благородной змеёй: угрожающей стойкой она предупреждает возможного противника о нападении.

Королевская кобра, или гамадриад, — самая длинная ядовитая змея на Земле. 3—4-метровые нередки, а рекорд — 5,7 метра! Охотится она в основном на змей, в том числе ядовитых. Интересна королевская кобра и тем, что строит гнёзда для яиц, собирая в кучу листья и ветки. Кобра, охраняющая кладку, может напасть на приблизившегося человека. Укушенный ею человек часто умирает всего через полчаса после укуса — настолько быстро действует яд.

Очень интересны плюющиеся кобры Африки. А плюют они не чем-нибудь, а ядом! Их ядовитые железы под давлением мышц «стреляют» двумя тонкими струйками яда, вылетающими из зубов змеи. Дальность стрельбы — 2—3 м. «Заряд» — до 4 мг яда. «Обоймы» хватает на 30 плевков подряд. Цель — глаза подошедшего к

Яйцеед.

ЗАКЛИНАТЕЛИ ЗМЕЙ

В Индии с древних времён существует ремесло заклинателя змей. Вот как натуралист Рондо описывает представление одного из таких заклинателей:

«Заклинатель присел на корточки около корзины и снял с неё крышку. Все увидели в ней свернувшуюся кольцами очковую змею. Заклинатель вынул что-то вроде кларнета и начал однообразно наигрывать протяжную и жалобную мелодию. Спустя некоторое время змея забеспокоилась, начала раскачиваться, расширила свой щит, злобно зашипела и несколько раз стремительно бросилась на заклинателя, как бы с целью его укусить, но под пристальным взглядом факира словно в нерешительности остановилась. Наконец, змея успокоилась, как бы прислушиваясь к музыке, начала постепенно свёртывать кольца и опустилась в корзину».

Следует заметить, что змеи почти не слышат звуков в

438

змее человека или зверя. Попадание — меткое. Последствия — печальные: воспаления, боль, временная или даже постоянная слепота. По свидетельству Н.Н. Дроздова, когда в зоопарке сидит свежепойманная плюющаяся кобра, «ещё не привыкшая к назойливым посетителям, то смотровое стекло бывает совершенно «заплёвано» густым слоем яда».

Очень знаменита египетская кобра, она же змея Клеопатры, она же настоящий аспид. Именно её изображение, как символ могущества, носили в головном уборе древнеегипетские фараоны. Укус священной змеи считался «мягкой», даже почётной формой смертной казни. Смерть наступала почти безболезненно. Легенда гласит, что египетская царица Клеопатра, оказавшись в плену у римлян, избрала эту кобру в качестве орудия самоубийства.

Мамбы — ужасные змеи Африки. Ни кобр, ни гадюк не боятся здесь так, как этих преимущественно древесных змей. Были случаи, когда люди умирали через 20 мин после их укуса. Мамбы — самые быстрые змеи мира: зарегистрированная (с секундомером) скорость движения мамбы по земле — 11,4 км в час. В ветвях деревьев эта змея, пожалуй, ещё более стремительна.

ЯМКОГОЛОВЫЕ ЗМЕИ

Своё название змеи этого семейства получили за особые ямки между ноздрями и глазами, чувствующие тепло (о подобных органах у питонов мы уже рассказывали). С помощью этих ямок они могут «видеть» свою добычу в полной темноте. К ямкоголовым относятся щитомордники, куфии, жарараки, гремучие змеи.

Царством гремучих змей называют США и Мексику. Эти змеи, собственно, только в этих странах и водятся (лишь один вид — страшный гремучник — обитает в Южной Америке).

«Погремушка» — насаженные друг на друга пирамидкой роговые кольца — венчает хвосты всех гремучих змей. Каждое кольцо — остаток сбрасываемой при линьке кожи, так что чем больше колец, тем старше змея. Приподняв хвост и в быстром темпе (до 100 раз в секунду) потрясая своими «кастаньетами», змея подаёт звуковые сигналы, хорошо слышные в тишине пустынь на расстоянии до 30, а порой и до 100 м. Понимать это «шумовое оформление» первого акта возможной драмы нужно однозначно: « Не тронь меня! Берегись!»

«ЛЕТАЮЩАЯ» ЗМЕЯ

Завершит наше повествование о змеях описание едва ли не самых интересных из них — летающих!

На каждом из видов пальм (кокосовой и других) живут свои особые насекомые и ящерицы. С неукротимым желанием съесть их ползут на пальму древесные змеи. В Индонезии, на Филиппинах, в Южном Китае и Индокитае на пальмах часто поселяются змеи из рода украшенных древесных змей (семейства ужеобразных). Они тонки телом, с изящными большеглазыми головками, а чешуя их играет яркими красками.

Змея без труда ползёт вверх по стволу пальмы. Питаясь ящерицами, не один месяц живёт на приютившем её дереве. Всё бы хорошо, но вот запасы пропитания на этом дереве кончаются: всех, кого можно было, змея съела. Слезть вниз по гладкому стволу

пальмы она не может (только вверх умеет по нему ползти). Как быть? Не дожидаться же голодной смерти...

И змея прыгает вниз. Даже с высоты в 20 метров! Свернув пружиной, быстро выпрямляет задний конец тела и кидается вниз. В полёте, напрягаясь, вытягивается палкой, растопыривает в стороны рёбра, втягивает живот — на нём образуется неглубокий жёлоб, который замедляет скорость падения. Змея-«пилот» благополучно приземляется.

Именно таких змей, способных прыгать с верхушек деревьев, называют «летающими», хотя, конечно, тут нет никакого полёта, а лишь небольшое планирование. Дистанция его, измеренная по прямой на земле, втрое, а иной раз (при попутном ветре) вчетверо превышает высоту, с которой змея стартовала, т. е. прыгнула.

воздушной среде, поэтому музыка на них влиять не может. Очевидно, описанный «танец» кобры — её обычные угрожающие телодвижения, не завершающиеся, однако, укусом. Чтобы кобра не укусила, заклинатели избегают делать резкие движения и отучают змею кусаться, заставляя её, например, кусать очень горячие предметы.

МОРСКИЕ ЗМЕИ

Представители семейства морских змей на первый взгляд больше похожи на угрей, чем на змей. Обитают они все в тёплых морях, лишь один вид — пресноводный. Питаются рыбой. Наибольшая длина у представителей самых крупных видов — 2 м 70 см. Так что рассказы о гигантских морских змеях пока научными данными не подтверждены. Все морские змеи ядовиты, но людей кусают нечасто.

Некоторые из них (плоскохвосты) могут двигаться по суше и яйца откладывают на берегу. Ластохвосты в отличие от них не имеют расширенных брюшных щитков, чтобы ползать (всё их тело и сверху, и снизу покрыто одинаковой чешуёй), и поэтому на суше почти беспомощны. Прямо в море они рождают одного-двух живых детёнышей.

У берегов Малайзии однажды было замечено огромное скопление морских змей — шириной до 3 м и длиной 100 км. Причины возникновения таких скоплений неясны и, возможно, связаны с размножением змей.

439

ЗМЕИНЫЙ ЯД

Прежде всего заметим: язык змеи никакого отношения к её ядовитости не имеет. «К сожалению, — пишет профессор А.Г. Банников, — многие ещё считают язык змеи «смертоносным жалом» и, увидев его высовывающиеся кончики, уверенно объявляют змею ядовитой и при любой возможности убивают порой совершенно безобидное животное». Кстати говоря, ядовитыми является лишь небольшая часть всех змей. Змеи практически никогда не нападают на человека. Укусить они могут, только защищаясь, если пытаться их убить, поймать или неосторожно наступить на них. Поэтому убивать змей (тем более неядовитых) — это жестоко и к тому же вредно для природы.

Как же наносят укус ядовитые змеи? Они делают это с помощью пары особых длинных зубов в верхней челюсти. По специальным бороздкам или канальцам в зубах в ранку впрыскивается яд. Зубы эти тверды и остры (хотя и легко ломаются) и, подобно иголке, свободно прокалывают кожу.

У аспидовых эти ядовитые зубы неподвижны, а у гадюковых и ямкоголовых змей они «складные», могут подгибаться к нёбу. Укусив жертву или врага, гадюка раскрывает пасть и «укладывает» свои зубы на место.

В XVII—XVIII вв. змеиные яды изучали итальянские учёные Франческо Реди и Франческо Фонтана. Фонтана открыл ядовитые железы у змей. Реди, желая доказать герцогу Тосканы, что у гадюки вреден только яд, выпил в его присутствии желчь и слюну этой змеи. Для такой демонстрации, безусловно, нужна была незаурядная смелость. Впрочем, выпей он даже яд змеи, если в его рту и желудке не было язв и ранок, с ним бы тоже ничего не случилось. Яд действует лишь при попадании в кровь.

Сегодня всем известно, что змеиный яд используется в медицине. Символ современной медицины — змея, обвившая чашу. Многие толкуют эту эмблему таким образом: змея, отдающая свой яд для медицинских целей. Но толкование, восходящее к древности, иное: мудрая змея, знающая лечебную силу трав, склонилась над чашей с лекарством, изучая её содержимое. До начала XX в. змеиный яд как лечебное средство был почти неизвестен. Идею применять его для лечения людям подсказывали различные случаи. Вот, например, один из них. В 1908 г. в американском штате Техас гремучая змея укусила больного эпилепсией. Он не только выжил, но, более того, после укуса у него исчезли симптомы этой болезни.

В настоящее время существуют специальные змеепитомники (серпентарии), где у змей получают яд. Первый серпентарий был создан в Сан-Паулу (Бразилия). Раз в две-три недели каждую змею в серпентарии «доят», собирая её яд в специальный сосуд. К сожалению, порой серпентарии становятся для змей настоящими «лагерями уничтожения». Однако сокращение численности змей в природе заставляет людей более бережно к ним относиться.

В заключение коротко расскажем о первой помощи при укусе ядовитой змеи. Пострадавшего следует уложить в постель, обеспечить неподвижность укушенной руки или ноги, наложив на неё шины, дать ему обильное тёплое питьё. Вредны и опасны такие методы «лечения», как перетяжки, прижигание, приём спиртного.

КРОКОДИЛЫ

Крокодил — один из излюбленных героев сказок и других художественных произведений для детей: начиная с крокодила, проглотившего солнце (из сказки Корнея Чуковского «Айболит»), и заканчивая крокодилом Геной из мультфильма. Конечно, все эти рассказы и сказки имеют весьма отдалённое отношение к действительности. Что же представляют собой крокодилы на самом деле?

Крокодилы — это отряд класса пресмыкающихся (рептилий). К этому классу, как вы уже

знаете, относятся также ящерицы, змеи и черепахи. Сегодня в мире насчитывается 21 вид крокодилов.

Эти крупные хищники, распространённые в тропиках (1 вид — в субтропиках), ведут полуводный образ жизни. Как правило, крокодилы поселяются на берегах пресных водоёмов. Только гребнистого крокодила иногда можно встретить далеко (за 600 км) от берега в открытом море. Среди крокодилов выделяют три семейства: аллигаторов, настоящих крокодилов и гавиалов.

АЛЛИГАТОРЫ

Название «аллигатор» происходит от испанского «аль лагарто» (ящер). Морда у аллигаторов короткая и широкая. 6 из 7 видов этого

семейства — обитатели Нового Света; единственное исключение — китайский аллигатор. Китайский аллигатор — редчайший из крокодилов,

440

Нильский крокодил.

КРОКОДИЛОВЫ СЛЁЗЫ

Старинная легенда гласит, что крокодил, съевший свою жертву или готовящийся её съесть, проливает при этом слёзы, оплакивает её. Отсюда пошло выражение «крокодиловы слёзы», т. е. неискреннее, лицемерное сожаление. Конечно, объяснять такое явление «сочувствием» хищника наивно. Просто со слезами крокодилы выводят из организма излишек соли: можно сказать, что они не плачут, а как бы потеют глазами.

его численность всего около 1 тыс. особей. Сходство его с заокеанскими собратьями не случайно. Они происходят от общего предка, жившего в те времена, когда Новый и Старый Свет ещё были единым целым.

В Китае с древних времён аллигатор пользовался всеобщим почтением как живое воплощение дракона — символа императорской власти. Встретить аллигатора, по мнению китайцев, — к удаче. В мифах и преданиях аллигатору приписывалась способность летать над водой, оставляя за собой облака пара.

Ещё знаменитый итальянский путешественник Марко Поло, побывавший в китайской провинции Юньнань в XIII в., сообщил, что там будто бы живёт огромная змея с ножками. По ночам она выбирается из нор и нападает на людей. Но настоящее научное описание китайского аллигатора учёные получили лишь в конце XIX в. Китайский биолог Хуань Жуцзин назвал этого аллигатора «одним из сокровищ человечества».

Наиболее известен из числа аллигаторов другой вид — миссисипский аллигатор, обитающий

на юго-востоке США. Этому виду принадлежит рекорд долгожительства среди крокодилов (в неволе). Самый старый миссисипский аллигатор скончался в зоопарке г. Аделаиды (Австралия) в возрасте 66 лет в 1978 г. В зоопарке Гётеборга (Швеция) крокодил того же вида прожил 65 лет.

Очень интересна «мелиоративная» деятельность миссисипского аллигатора. Поселяясь в болотах, аллигаторы задними лапами и хвостом выкапывают «аллигаторовые пруды», служащие им жилищем. Они постоянно углубляют их, очищают от избытка растительности, грязи, выбрасывая всё это на берег. На берегах растёт вал выброшенного болотного грунта. В итоге болото превращается в систему чистых прудов, разгороженных «дамбами», обычно поросшими ивовым лесом.

Холодное время года аллигаторы проводят в спячке в вырытых ими норах глубиной до 6 м. Перед дождём аллигаторы издают особые звуки — так называемое «крокодилово пение», а в брачный период окрестности оглашаются громким рёвом самцов. Услышав ответный рёв самки, самцы «наведываются в гости» в её пруд на

Кайман, переносящий детёнышей в водоём.

МОЖЕТ ЛИ КРОКОДИЛ ЗАХЛЕБНУТЬСЯ?

Как крокодилу удаётся не захлебнуться, глотая под водой свою добычу? Оказывается, для этого в организме крокодила есть особое приспособление — нёбная занавеска. Этот вырост слизистой ткани смыкается со специальным валиком на заднем конце языка крокодила. Они не дают животному наглотаться воды при нырянии с разинутой пастью.

441

Молодой чёрный кайман.

несколько дней. Самки стерегут отложенные яйца два месяца, а затем ещё два месяца охраняют детёнышей, устраивая что-то вроде «яслей».

К числу аллигаторов принадлежат и разнообразные кайманы, обитающие в Южной Америке.

НАСТОЯЩИЕ КРОКОДИЛЫ

Настоящих крокодилов — 13 видов, морда у них более узкая и длинная, чем у аллигаторов. Сюда относится самый крупный из всех современных крокодилов — обитающий в Азии и Австралии гребнистый крокодил (максимальная длина — 8,63 м, вес — свыше тонны). Впрочем, его далеко превосходил по размерам вымерший крокодил, живший 75 млн. лет назад на территории современного Техаса (США), — его длина достигала 16 метров!

Наиболее известный из настоящих крокодилов — нильский крокодил. Первые упоминания

о нём относятся к глубокой древности. В Библии рассказывается о чудовищном крокодиле — Левиафане. В Древнем Египте крокодилов почитали как священных существ. Особые жрецы кормили их мясом жертвенных животных. После смерти тела священных крокодилов иногда бальзамировали и клали в богатые гробницы.

В жаркое время суток нильские крокодилы выползают на прибрежные отмели и во множестве располагаются для отдыха: спят, греясь под солнечными лучами. На суше большинство крокодилов неповоротливы, но молодые нильские крокодилы могут развивать скорость до 12 км/ч, двигаясь галопом.

Натуралист Беккер рассказывает про поведение крокодилов на охоте: «Я неоднократно наблюдал, как крокодил набрасывается на густые стаи мелких птиц, которые собираются на берегу. Он лежит на поверхности воды с таким спокойным и невинным видом, словно он совершенно случайно попал сюда, а когда птицы его замечают, то медленно уплывает на значительное расстояние от берега. Тогда птицы, одураченные коварным обманщиком, легкомысленно полагают, что опасность миновала, и снова собираются на берегу, ищут корм или утоляют свою жажду. Занятые своим делом, они не замечают, что вероломный хищник вдруг исчез с поверхности воды... Но вдруг перед самой птицей из воды появляется грозная зубастая пасть и моментально захватывает иногда более 10 доверчивых созданий...»

Крупные крокодилы часто подстерегают добычу у водопоя, внезапно хватая ничего не подозревающее пьющее животное за голову, ломая ему шею или утаскивая в воду. Так они могут разделываться даже с такими крупными зверями, как буйволы. Описан случай, когда в желудке крокодила нашли остатки съеденного носорога. Одно время из-за массового истребления нильский крокодил был поставлен на грань вымирания, но сейчас благодаря природоохранным мерам он вне опасности.

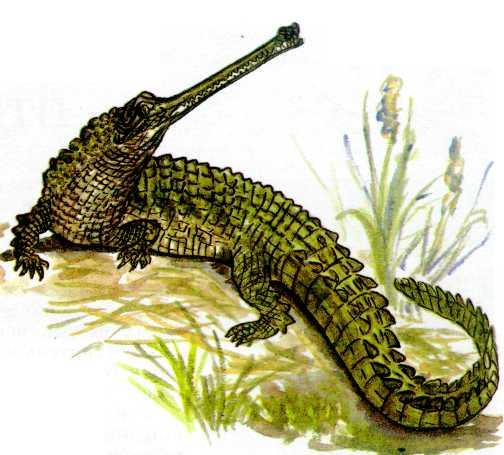

ГАВИАЛ

Наконец, третье семейство крокодилов, гавиалы, представлено единственным видом — гангским гавиалом. Несмотря на крупные размеры (до 6,6 м в длину), это животное опасно разве что для рыбы, которая и составляет его главную пищу, а для человека безопасно. (Хотя гавиалы в Ганге пожирают тела людей, которых, согласно обычаю, индийцы хоронят в этой священной реке.)

Главная отличительная черта гавиала — удивительно узкие и длинные челюсти. Ими, как пинцетом, гавиал, едва двинув головой, захватывает даже самых проворных рыбёшек.

Индийцы считали это животное священным,

охраняемым богом Вишну. Но это не мешало массовому уничтожению гавиала: так, один индийский правитель в XIX в. «ради практики в стрельбе» за один день перестрелял целую сотню гавиалов. К началу 70-х гг. XX в. в ходе всеиндийской переписи гавиалов было установлено, что их осталось в живых менее двух сотен. Срочно была разработана программа их спасения. На специальных фермах учёные стали выводить крокодилов из собранных в природе яиц и выпускать на волю. Численность гавиалов несколько возросла, но опасность вымирания этого вида ещё не исчезла.

Скажем в заключение ещё несколько слов о

442

крокодилах в целом. Из всех рептилий крокодилы имеют наиболее сложное и совершенное строение. Некоторые особенности их строения, как ни странно, объединяют их скорее с птицами, нежели с другими пресмыкающимися.

И в то же время крокодилы, появившись в триасовом периоде мезозойской эры (170 млн. лет назад), с той поры не меняли ни образа жизни, ни по сути внешнего облика. Единственный раз крокодилы изменили водной стихии около 60 млн. лет назад в Южной Америке, когда там появились гигантские сухопутные крокодилы — себекозухии; «эксперимент», однако, окончился неудачей — вскоре они все вымерли.

Этих переживших все превратности эволюции хищников, однако, чуть было не погубили женщины-модницы, полюбившие туфли и сумочки из крокодиловой кожи. В США, например, в 40—50-х гг. XX в. ради ценной кожи были истреблены миллионы аллигаторов. К середине нашего века над крокодилами нависла реальная угроза полного уничтожения, и кто знает, чем бы всё это кончилось, не начни предприимчивые люди разводить крокодилов в специальных питомниках для получения кожи.

Гавиал.

443

ПТИЦЫ

«Что отличает птиц от всех других существ? Чудо полёта — так, наверное, скажут многие, — присущая им великолепная и завидная способность словно бы без всяких усилий отрываться от земли, проноситься над необъятными просторами воды и суши. Но спросите о том же орнитолога или просто любителя птиц, и они почти наверное скажут: перья — вот тот единственный признак, который присущ только птицам и никакому другому живому существу», — писал американский натуралист Уилл Брэдбери.

Действительно, ни у каких других позвоночных перьев нет, как нет и беспёрых птиц. Именно перья и сделали возможным птичий полёт. Произошли перья от чешуй пресмыкающихся.

Считается, что предки птиц были рептилиями, похожими на ящериц, и вели древесный образ жизни. Их чешуя в ходе эволюции превращалась в «бахрому», всё более напоминавшую перья. Перья не только пригодились для полёта, но и стали для птиц лёгкой и прочной «одеждой». Они позволили птицам поддерживать постоянную температуру тела (у разных видов — от 39 до 45° С).

Сколько у птицы перьев? Число это зависит от её размера и увеличивается в зимнее время. У лебедя, например, на теле около 25 тыс. перьев, из которых 20 тыс. — на голове и шее. У воробьёв около 3 тыс. перьев, а у некоторых колибри — даже менее 1 тыс.

АРХЕОПТЕРИКС

Одним из ископаемых существ, сочетающих признаки птиц и рептилий, является археоптерикс, или первоптица. Обитал он в юрском периоде мезозойской эры. (Хотя надо сказать, что в последнее время были найдены другие промежуточные между рептилиями и птицами формы, гораздо более древние.) Впервые скелет археоптерикса (всего их было найдено пять) обнаружили в так называемых литографских сланцах в Германии близ города Золенгофена. Находка была сделана спустя два года после выхода книги Чарлза Дарвина «Происхождение видов» и стала веским аргументом в пользу теории эволюции.

Летал археоптерикс ещё довольно плохо (планировал с дерева на дерево), а размером был примерно с ворону. Вместо клюва он имел пару зубастых, хотя и слабых челюстей. На крыльях его были свободные пальцы (из современных птиц они сохранились только у птенцов гоацинов, о чём можно прочитать в статье «Куриные»).

Археоптерикс.

444

А в остальном птицы сохранили много общего с пресмыкающимися, и их даже называют иногда «оперёнными теплокровными рептилиями». Кстати говоря, на ногах и пальцах птиц и сейчас сохранились чешуи, похожие на чешуи рептилий. У современных птиц есть два основных типа перьев — контурные и пуховые, а на крыльях вырастают крепкие маховые перья.

К полёту приспособлено строение всего тела птицы. Передние конечности превращены в крылья, так что птицы стали двуногими (причём ходит большинство птиц, опираясь только на пальцы, а не на всю стопу). Оперённое крыло — во много раз более совершенный орган полёта, чем летательная перепонка летучих мышей или вымерших птеродактилей. Повреждённое оперение крыла быстро восстанавливается, удлинение крыла достигается за счёт перьев, а не за счёт костей (чересчур длинные и тонкие кости летающих позвоночных могут легко ломаться).

Как приспособление для полёта на грудине птиц развился костный киль (продольный гребень) — опора для мощных летательных мышц. Некоторые современные птицы лишены киля (см. ст. «Страусы и другие бескилевые птицы»), но одновременно они утратили и способность летать.

Все «лишние тяжести» в организме птиц, мешающие полёту, природа постаралась устранить. Максимальный вес самых крупных из ныне живущих летающих птиц достигает 15— 16 кг, а у нелетающих птиц (некоторых страусов) он может превышать 150 кг. Весивший 300—400 кг эпиорнис, нелетающая птица, обитавшая на Мадагаскаре, вымер сравнительно недавно, в XVII—XVIII вв. Эпиорнис стал, видимо, прототипом «птицы Рух» из арабских сказок.

Кости птиц в процессе эволюции становились полыми и всё более лёгкими. У некоторых птиц вес перьев более чем в 10 раз превышает вес скелета. При этом кости сохраняют прочность, т. к. внутри их укрепляют многочисленные поперечные «балочки». Есть у птиц ещё удивительная система воздушных мешков. Это выросты лёгких, которые заполняют пространство между внутренними органами. Они не только облегчают вес птицы, но и помогают её дыханию (см. ст. «Дыхание»).

Первые птицы имели такие же зубы, как и рептилии. Но в ходе эволюции тяжёлая зубная система полностью исчезла. Перетирать, «жевать» пищу птицам помогают жёсткие стенки мускульного отдела желудка, которые работают, как жернова. Кроме того, у птиц появился роговой клюв.

Американский орнитолог Р. Питерсон так пишет об этом эволюционном приобретении: «Клюв заменяет птице руку. С его помощью она хватает предметы, подбирает их и чрезвычайно ловко ими манипулирует. Клюв служит и инст-

КАКОЙ ВЕТЕР ДЛЯ ПТИЦЫ ПОПУТНЫЙ?

Любопытно, что для птицы «попутный» ветер — встречный. Он даёт хорошую опору крыльям, ускоряет и облегчает полёт. А ветер сзади замедляет и останавливает птиц, так что при перелётах они иногда бывают вынуждены делать остановки на несколько дней.

В Древней Греции северные ветры назывались «птичьими», т. к. именно с ними (точнее, против них) в Грецию через Средиземное море из Африки после зимовки летели массы перелётных птиц.

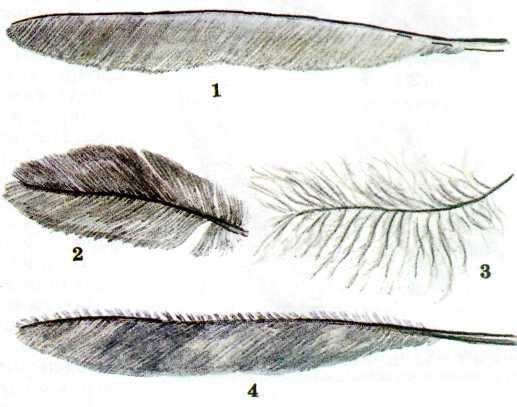

ТИПЫ ПЕРЬЕВ ПТИЦ: 1. Маховое перо. 2. Контурное перо. 3. Пуховое перо. 4. Махово'е перо совы, позволяющее ей бесшумно рассекать воздух.

рументом — молотком, долотом, клещами, кусачками, секатором, щипцами для колки орехов, крюком, копьём, ситом и даже (у пеликанов) рыночной кошёлкой. С помощью клювов птицы приводят в порядок свои перья, подают сигналы, вьют гнёзда, ухаживают за птенцами, убивают добычу и обороняются».

Не перегружать организм помогает и быстрое пищеварение птиц. Так, сова полностью переваривает мышь за 3 часа, а воробьиные переваривают ягоды за считанные минуты. Нет у птиц мочевого пузыря (тоже лишняя тяжесть). Яйца формируются быстро и по одному, т. к. множество яиц, развивающихся в организме матери, могли бы помещать её полёту.

Третье веко (мигательная перепонка) защищает птичьи глаза от инородных частиц, попадающих в них во время полёта.

Вообще, полёт — несравненно более скоростной способ передвижения, чем бег по земле или плавание в воде. Но и «цену» за него приходится платить более высокую. Затраты энергии на по-

445

лёт примерно вдвое выше, чем на бег, и почти в 50 раз выше, чем на плавание. Поэтому все жизненные процессы у птиц «ускорены». Птицы вынуждены поглощать довольно много пищи. Хищники выдерживают без корма около месяца, но птенцы певчих птиц, например, гибнут уже через несколько часов голодания. Не могут птицы и впадать в спячку.

Полёт может быть машущий и парящий. Последний в совершенстве освоили хищные птицы, которые, используя тёплые токи воздуха, поднимающиеся от нагретой земли, могут без единого взмаха крыльев, двигаясь кругами, набирать огромную высоту.

Хорошо летающие птицы порой вовсе не могут ходить по земле или ходят очень плохо (например, стрижи, ласточки). То же можно сказать и о многих превосходно плавающих пернатых (гагары).

«Прекрасным полом» у птиц можно назвать не женский, а мужской. А самкам яркость ни к чему. Когда они сидят в гнезде, им желательно быть как можно незаметнее. Любопытно, что у тех видов, у которых выведением потомства заняты самцы, они также становятся невзрачными.

Окраска птичьих яиц, как правило, — тоже маскирующая. Поэтому у птиц, гнездящихся на земле или в открытых гнёздах, окраска яиц обычно пёстрая, они покрыты крапинками. А яйца, которые насиживаются в темноте — в дуплах, норах, закрытых гнёздах, — чаще всего белые. Если птица гнездится на уступах скал, то её яйца имеют грушевидную форму. Если такое яйцо толкнуть, то оно закружится на месте, а не покатится по прямой. Значит, ему меньше угрожает порыв ветра или неосторожное движение матери.

Вес самых крупных птичьих яиц достигал 9 кг (у уже упоминавшихся эпиорнисов), а самых мелких — едва превышал 1/3 г. В некоторых зоологических музеях (например, Дрезденском) собраны огромные коллекции птичьих яиц — свыше 30 тыс. штук.

Велико и разнообразие птичьих гнёзд. Некоторые птицы просто откладывают яйца на землю. Другие роют для этого ямку; третьи, вырыв ямку, устилают её мхом и пухом. Некоторые гнёзда, построенные на деревьях, кажутся беспорядочным нагромождением ветвей, другие — настоящим верхом инженерного искусства: с крышей, входом, иногда даже с «комнатами» внутри.

Натуралист Валериан Лункевич так рассказывал о своём впечатлении от устройства гнезда славки-портнихи (птица из отряда воробьиных, семейства славок): «Однажды, рассматривая в музее постройки различных птиц, я остановился перед одним гнездом в полном недоумении. Это был небольшой яйцевидный кошель, искусно сложенный из хлопка и овечьей шерсти, а снаружи плотно покрытый парой крупных листьев, края которых были простёганы ниткой. Сначала я подумал, что хранители музея нарочно скрепили эти листья ниткой, чтобы гнездо сохранило свою форму...»

Но оказалось, что листья сшивают не люди, а хозяйка гнезда — портниха, точнее, самец этого вида. Нитку он подбирает где-нибудь на земле или сам скручивает из хлопка. Иглой ему служит собственный клюв.

У большинства птиц гнездо служит только для выведения потомства, и большую часть года они не имеют никакого «дома». Но есть и исключения. Например, дятлы спят только в дуплах, а воробьи зимой укрываются от холода в скворечниках, опустевших чужих гнёздах, в щелях домов.

Интересно отметить, что птицы, которые держатся около

НОГИ У РАЗЛИЧНЫХ ПТИЦ: